Por PAULO NOGUEIRA BATISTA JR.*

Promessas e desafios do novo governo dos Estados Unidos.

Em que sentido se pode dizer que o Joe Biden representa uma ruptura, ou pelo menos uma descontinuidade, na história e na vida político-econômica americanas? Antecipando em três ou quatro frases o argumento que pretendo desenvolver aqui, diria que a descontinuidade parece maior no plano doméstico do que no plano internacional. No plano interno, a descontinuidade é realmente imensa – o que se tem é uma mistura de hiperkeynesianismo com socialdemocracia (no sentido europeu) – uma ruptura em relação às tradições americanas, especialmente dos últimos 40 anos. No plano internacional, o que Biden propõe é, essencialmente, um retorno ao padrão pré-Trump, guardando do seu antecessor certos objetivos, mas não os métodos. Se tudo der certo para Biden, o governo Trump aparecerá como um desvio, infeliz, pouco inteligente, que enfraqueceu os Estados Unidos.

Hiperkeynesianismo e socialdemocracia desembarcam nos EUA

O hiperkeynesianismo de Biden se expressa, como é sabido, em uma política fiscal agressiva, que implica acentuada ampliação do gasto, inclusive social, e do investimento público. Ampliação que se sobrepõe à política fiscal expansionista já praticada por Trump em resposta à pandemia de 2020. O discurso de 100 dias de Biden no Congresso, cuja leitura recomendo vivamente, explicou a sua política em detalhe. Ressalto apenas um ponto: o plano de completar o welfare state americano. O estado de bem-estar sempre foi mais incompleto nos EUA do que, por exemplo, nos países europeus avançados ou no Canadá. O que Biden propõe, essencialmente, é recuperar esse atraso.

Repare, leitor, que esse atraso tem raízes profundas. Como notou o historiador econômico Adam Tooze, “se há um único fator que explica porque os EUA não tiveram um estado de bem-estar abrangente, esse fator é o racismo”. Welfare nos EUA era código para raça, e para dependência dos negros em especial, observa ele. Certíssimo. O racismo americano é uma grande realidade. E, acrescento, a eleição de Obama em 2008 foi um acidente de percurso, que não teria ocorrido sem a desastrosa crise financeira iniciada em 2007 e o fracasso do governo republicano de George W. Bush em antecipá-la e enfrentar os seus primeiros efeitos.

Biden quer romper com a herança nefasta do racismo. No discurso de 100 dias, ele disse com todas as letras que “supremacia branca é terrorismo” e relatou de maneira comovente o seu diálogo de um ano atrás com a filha pequena de George Floyd: “Ela é um tiquinho de gente”, contou Biden, “e tive que me ajoelhar para falar com ela e olhá-la nos olhos. Ela me olhou e disse: ‘Meu papai mudou o mundo’. Bem, depois da condenação do assassino de George Floyd, nós podemos ver como ela estava certa – se, se tivermos a coragem de agir como Congresso. Nós todos vimos o joelho da injustiça no pescoço dos americanos negros. Agora temos a oportunidade de fazer progresso real”.

Mas o imperialismo continua

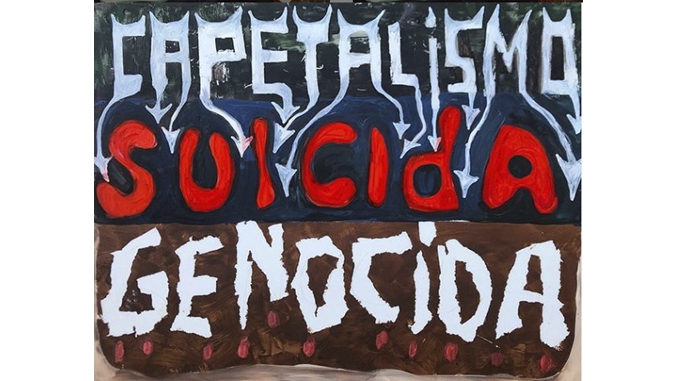

Tudo isso é muito bonito e eu mesmo me emocionei. Fica, entretanto, faltando o reconhecimento pelos americanos de que essa mesma supremacia branca, esse mesmo racismo domina no plano internacional e sufoca, ou tenta sufocar, o desenvolvimento dos países emergentes e em desenvolvimento.

Não quero, leitor, fazer retórica barata, batida, mas cabe a pergunta: onde fica o imperialismo dos EUA com Biden? É aqui que a descontinuidade de Biden com o passado é menos clara. E, convenhamos, nem seria de esperar que fosse diferente. Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos, para cuidar dos interesses americanos – só levará em conta os interesses de outros países se isso for conveniente do ponto de vista dos EUA. Humanidade, volto a lembrar, não existe do ponto de vista político.

Para responder à indagação sobre o imperialismo americano, parece necessário dar uns passos atrás. Desde a Segunda Guerra Mundial, o mundo viveu sob a hegemonia dos EUA e seus aliados europeus. O eixo Atlântico Norte, sob comando americano, mandava e desmandava. Nem sempre prevalecia, claro, mas constituiu o principal polo de poder. Com o colapso do bloco soviético e da própria União Soviética no final da década de 1980 e início da década de 1990, essa hegemonia se consolidou. Os Estados Unidos tiveram o seu “momento unipolar” e a retórica internacional dos americanos, dos europeus e dos seus satélites passou a ser dominada pelo suposto triunfo da “globalização neoliberal”.

Choques que abalaram a hegemonia americana

Biden assume a presidência dos EUA num momento em que seu país vive sob o impacto de uma sucessão de choques que abalaram profundamente a hegemonia americana e a “globalização neoliberal”. Destacaria os seguintes:

(1) A ascensão dos países de economia emergente no século 21. A China é o caso mais celebrado, mas não é só ela. Lembro ao leitor brasileiro que até a nossa crise de 2015, ainda não superada, o Brasil figurava destacadamente nesse grupo de países.

(2) A crise financeira do Atlântico Norte, no período 2007-2009, que exigiu forte intervenção do Estado – macroeconômica e no sistema financeiro. Essa crise abalou não só as convicções de que o sistema financeiro poderia funcionar com regulação light, mas solapou a confiança do mundo inteiro (ou pelo menos da parte do mundo que pensa um pouco) nas teses econômico-financeiras propagadas por americanos e europeus. O impacto foi tanto maior porque os emergentes, notadamente a China, mas também o Brasil, experimentaram uma crise mais leve em 2008-2009 e uma recuperação mais rápida do que a maioria das economias do Atlântico Norte.

(3) A eleição de Trump e de outros nacionalistas de direita na Europa. Trump é nacionalista como Biden (e como todos os presidentes dos EUA, diga-se de passagem) mas se mostrou frontalmente contrário à “globalização neoliberal”. Mas não o fez de forma inteligente. Rasgou as fantasias retóricas de que se valem sempre os americanos e acabou fragilizando a posição do seu país. Nunca compreendeu o valor da hipocrisia – a hipocrisia que, como dizia La Rochefoucauld, é a homenagem do vício à virtude (frase que eu já citei umas quinhentas vezes).

(4) A pandemia de 2020-2021 que, mais uma vez, e agora de forma mais intensa, levou a uma monumental intervenção estabilizadora e antirrecessão do Estado na economia, pelas vias monetária e fiscal, e no socorro às famílias e empresas mais afetadas.

Em resumo, Biden já assume com a “globalização neoliberal” em frangalhos. O seu plano de governo é uma tentativa de dar resposta a tudo isso. Mas – e aqui vem o fundamental – uma resposta que preserve, ou recupere, a hegemonia americana.

Os EUA enfrentam com a China o maior desafio à sua hegemonia desde a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética era um rival político-militar, mas não econômico. O Japão foi um rival econômico, mas não político-militar. A China é as duas coisas ao mesmo tempo. Não por acaso, Biden, assim como seus antecessores, está focado em fazer face a esse desafio. E, por enquanto, parece prometer mais nesse terreno do que Trump ou Obama.

Força, companheiro Biden!

Compreendo perfeitamente que China e Rússia não vejam com bons olhos o governo Biden. Trump com suas trapalhadas era um adversário provavelmente mais fácil para eles. O caso do Brasil é diferente.

O grande teste político para Biden será chegar às eleições de meio de mandato para o Congresso, em fins de 2022, com resultados a apresentar em termos econômicos e sociais e de política externa, ampliando se possível sua maioria nas duas casas. Em termos macroeconômicos, o desafio será promover crescimento rápido e geração de empregos sem perder o controle da inflação – um desafio não trivial, mas que parece alcançável. Em 2021, parece provável que a economia cresca a taxas “chinesas” com inflação baixa e razoavelmente controlada. A incógnita é o que acontece com a inflação a partir de 2022, tendo em vista a dimensão do impulso fiscal proporcionado em 2020 e, sobretudo, 2021, combinado com política monetária ultra expansionista.

Uma economia aquecida com criação de empregos e inflação controlada apontaria para um grande sucesso de Biden nos seus dois anos iniciais. Mas se ele vier a perder o controle do Congresso para o Partido Republicano, ainda dominado por Trump, vira rapidamente um lame duck, como foi Obama.

O Brasil, que importou nas eleições de 2018, uma versão, talvez piorada, do modelo Trump, não poderá ver um eventual fracasso de Biden com bons olhos.

Paulo Nogueira Batista Jr. foi vice-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, estabelecido pelos BRICS em Xangai, e diretor executivo no FMI pelo Brasil e mais dez países. Autor, entre outros livros, de O Brasil não cabe no quintal de ninguém: bastidores da vida de um economista brasileiro no FMI e nos BRICS e outros textos sobre nacionalismo e nosso complexo de vira-lata (LeYa.)

Versão ampliada de artigo publicado na revista Carta Capital, em 14 de maio de 2021.