Por JOÃO BERNARDO*

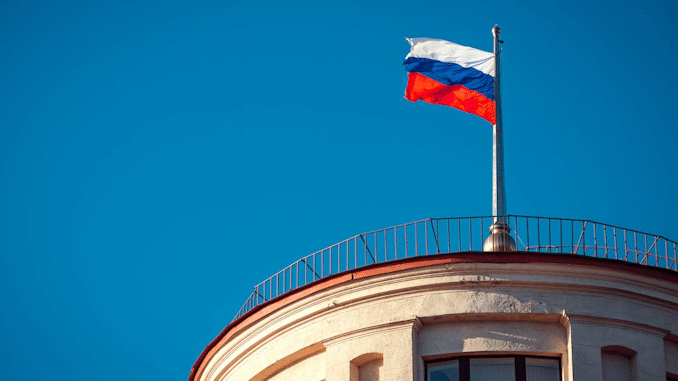

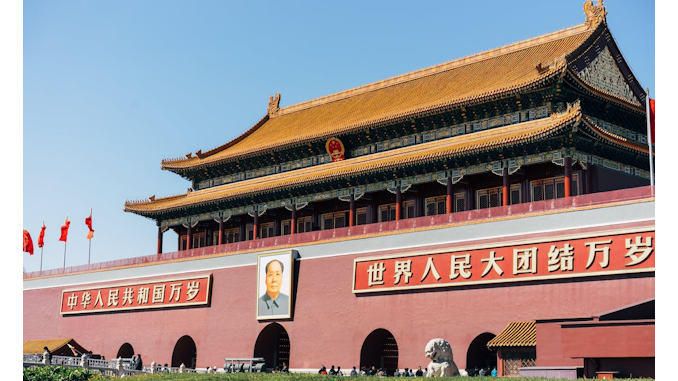

As tradições reais ou fictícias invocadas pelo identitarismo étnico contestam o universalismo cultural e a miscigenação biológica, mas não recusam o universalismo técnico e empresarial

Numa entrevista publicada no New York Times Magazine, em 1988, Saul Bellow troçou: «Quem é o Tolstoy dos Zulus? O Proust dos Papuas? Gostaria de os ler». Saul Bellow obtivera o Premio Nobel da Literatura em 1976, além de outros prêmios e distinções, e as suas opiniões conservadoras eram e são bem conhecidas. Mas vivia-se numa época em que o politicamente correto não existia ainda e os racistas podiam expressar-se de forma clara, ou seja, era mais fácil criticá-los. Ao sarcasmo do célebre escritor, o jornalista negro Ralph Wiley responderia quase uma dezena de anos depois: «Tolstoy é o Tolstoy dos Zulus. A não ser que se considere vantajoso cercar de muros as propriedades universais da humanidade, convertendo-as em domínios tribais exclusivos». Esta resposta de um negro universalista a um branco racista deve servir-nos de espelho para apreciar o movimento negro atual, e aliás todas as modalidades atuais de identitarismo, que cercam de muros as propriedades universais da humanidade e as convertem em domínios tribais exclusivos.

Curiosamente, o desprezo manifestado por Saul Bellow continua a ser-nos familiar, enquanto a réplica de Ralph Wiley parece pertencer a outro mundo. A ribalta, e mesmo o palco inteiro, são ocupados hoje por autores como Ibram X. Kendi, diretor do Centro de Estudos Anti-Racistas da Universidade de Boston, para quem a ideia de universalismo é um ardil dos brancos e a fusão de culturas corresponde a «uma linchagem das culturas negras». Como se tradições fictícias atribuídas a povos com quem os afro-americanos nunca conviveram fossem mais reais do que, por exemplo, as páginas de Chester Himes. Por que motivo, aliás, este escritor negro norte-americano parece esquecido? Blind Man with a Pistol (traduzido no Brasil estupidamente, como é habitual, com o título O Harlem É Escuro) seria uma leitura urgente, o que significa que ninguém vai ler. Mas, como sempre no racismo, seja qual for a cor de pele que promova, cultura e biologia confundem-se, e tal como a fusão de culturas pode ser apresentada como uma linchagem cultural, do mesmo modo num desfile na Avenida Paulista em 20 de Novembro de 2017, Dia Nacional da Consciência Negra, uma faixa proclamou que «Miscigenação também é genocídio». A atual histeria desencadeada no movimento negro brasileiro pela perseguição aos «falsos quotistas» não é mais do que uma transposição para os termos realistas do mercado de trabalho do que é apresentado em termos ideológicos como hostilidade aos mestiços. As pretensas divisões raciais tomam como alvo a concorrência entre trabalhadores.

*

A atribuição de uma cultura a uma biologia e, inversamente, a restrição dessa cultura a essa biologia, que definem o racismo moderno e marcaram tragicamente as modalidades racistas do fascismo, têm raízes profundas no movimento negro. Quando em 1937, três anos antes de morrer, Marcus Garvey traçou o resumo da sua biografia e da organização que fundara, dizendo que «nós fomos os primeiros fascistas» e que «Mussolini copiou de mim o fascismo», não foi apenas a jactância que o caracterizava. O ponto de partida de Garvey, que lhe serviu sempre de linha condutora, consistiu na recusa da fusão de culturas e da miscigenação biológica.

Mas os negros nos Estados Unidos eram demasiado numerosos para ficarem confinados em ghettos. O recrutamento militar de brancos, devido à participação norte-americana na primeira guerra mundial, permitiu que os negros encontrassem mais facilmente lugares nas fábricas e, além disso, o elevado crescimento econômico no período de 1916 a 1918 e durante a primeira metade da década seguinte exigiu quantidades massivas de mão-de-obra não qualificada. Por outro lado, a descida dos preços do algodão no mercado mundial contribuiu para estimular os negros a abandonarem os estados do sul. Nestas condições, o fluxo migratório atingiu uma dimensão sem precedentes e calcula-se que entre 1916 e 1918 cerca de meio milhão de negros se tivesse deslocado para os centros industriais do norte do país. Em Chicago, por exemplo, enquanto o número de habitantes brancos aumentou de pouco mais de 20% entre 1910 e 1920, a população negra cresceu quase 150%. Pretendendo manter a separação étnica e perante a impossibilidade de formar ghettos, Garvey indicou como solução a ida para África. A partir de 1920 foi este o tema exclusivo da Universal Negro Improvement Association (UNIA, Associação Universal para a Promoção dos Negros), que Garvey fundara em 1914.

O combate à fusão cultural era também entendido como uma luta contra a miscigenação biológica, já que para estimular o regresso à África seria necessário aprofundar a clivagem entre os negros norte-americanos e a restante população do país. Foi por este motivo que Garvey adotou teses racistas extremas, defendendo a segregação, opondo-se à miscigenação e excluindo os mestiços do seu movimento. «Eu acredito numa raça negra pura», declarou ele, «tal como todos os brancos que se prezam acreditam numa raça branca tanto quanto possível pura». E disse de novo, em 1923, «eu acredito na pureza racial e na conservação dos padrões de pureza racial», insistindo publicamente nos mesmos princípios seis anos depois. Garvey nem sequer hesitou perante as condições políticas exigidas pelo seu segregacionismo e enviou um telegrama de felicitações ao presidente Warren G. Harding quando ele, em Outubro de 1921, se declarou contrário à mestiçagem e favorável à segregação. Do mesmo modo, a UNIA apoiou uma proposta de lei apresentada por um senador da direita racista, que propunha o repatriamento para África de todos os negros norte-americanos. Embora por razões opostas, observou Garvey, os objetivos de ambos eram convergentes. Assim se explica que Garvey tivesse beneficiado da aprovação do Ku Klux Klan e de outras organizações racistas brancas, cujos representantes foram frequentemente convidados a discursar nos comícios da UNIA. «A Sociedade Americana Branca, os Clubes Anglo-Saxónicos e o Ku Klux Klan gozam de todo o meu apoio na sua luta por uma raça pura», afirmou Garvey sem rodeios, «no mesmo momento em que nós estamos a lutar por uma raça negra pura». Aliás, não lhe bastando os elogios públicos, Garvey encetou conversações secretas com delegados do Klan e deslocou-se a Atlanta em 1922 para se encontrar com o seu chefe supremo. Este segregacionismo teve repercussões do outro lado do Atlântico e em 1921 uma organização da extrema-direita racista, a Liga de Emergência Alemã contra o Horror Negro, procurou obter o apoio de Garvey na campanha para que os militares senegaleses fossem retirados das tropas francesas aquarteladas na Renânia. Também Alfred Rosenberg, doutrinador oficial do nacional-socialismo, no seu livro mais importante, publicado em 1930, aprovou a migração dos negros norte-americanos para colonizarem a África.

Para fornecer uma infraestrutura econômica ao regresso a África, Garvey criou várias empresas, principalmente a Black Star Steamship Line, uma companhia de transportes marítimos sob a forma de sociedade por ações e sustentada exclusivamente por capitais negros, e ainda a Negro Factories Corporation, cujo capital também estava reservado aos negros e que tinha por objetivo fundar e explorar empreendimentos nos grandes centros industriais dos Estados Unidos, da América Central e da África. Aliás, como observou Edmund Cronon, «a própria organização da Universal Negro Improvement Association obedecia aos mesmos princípios de qualquer negócio». Mas as aspirações econômicas de Garvey eram ainda mais desmedidas do que os seus sonhos políticos e em Fevereiro de 1925 foi condenado por fraudes relacionadas com a Black Star Line, ficando preso durante quase três anos e sendo finalmente expulso dos Estados Unidos no final de 1927. Chester Himes refletiu sobre tudo isto num romance de 1965, Cotton Comes to Harlem.

Assim como havia procurado a aliança da extrema-direita branca, Garvey hostilizara a esquerda e o movimento sindical, tanto branco como negro, incitando os adeptos da UNIA a dispersarem pela força os comícios da esquerda. Ele defendia que eram os operários brancos os verdadeiros rivais dos operários negros e que, enquanto a comunidade negra não tivesse conseguido desenvolver uma economia capitalista independente da sociedade branca, os operários negros tinham interesse em manter os seus salários num nível inferior ao dos brancos, para serem competitivos no mercado de trabalho. E em Agosto de 1929, num debate público com um representante do sindicalismo negro, Garvey declarou que os negros deviam acumular o seu próprio capital, para que os trabalhadores negros exercessem a atividade em benefício de patrões da mesma cor. A UNIA apresentava-se, em suma, como quadro de uma solidariedade entre trabalhadores negros e capitalistas negros.

Nestas condições é lógico que Garvey tivesse conferido à UNIA uma estrutura fascista, com milícias uniformizadas e dispondo até de uma Igreja própria, a Igreja Ortodoxa Africana, encabeçada por um patriarca consagrado expressamente. Um movimento capitalista, obedecendo a critérios de recrutamento étnicos e apresentando como via de salvação uma expansão territorial conduzida em termos raciais deve ser considerado como uma primeira edição do nacional-socialismo. Garvey pôde legitimamente proclamar em 1937: «Nós fomos os primeiros fascistas. Disciplinamos homens, mulheres e crianças e preparámo-los para a libertação da África. As massas negras viram que só neste nacionalismo extremo podiam depositar as suas esperanças e apoiaram-no de imediato. Mussolini copiou de mim o fascismo, mas os reacionários negros sabotaram-no».

Não é ocasional a semelhança entre as noções de Garvey e as do movimento negro contemporâneo, no Brasil e noutros países. A UNIA mobilizou nos Estados Unidos um número de participantes que só viria a ser ultrapassado pela campanha dos direitos cívicos durante a década de 1960 e, como conseguiu ter filiados praticamente por todo o mundo, é ainda hoje um caso ímpar, deixando uma enorme influência. Nem sequer se trata aqui do que eu classifico como fascismo pós-fascista, mas da continuidade ininterrupta de um fascismo clássico, tanto mais que, vista com desconfiança pelos principais homens de negócios negros, a UNIA encontrou a sua base de apoio entre o proletariado negro das cidades do norte e do leste do país. Como sempre sucede no fascismo, a insatisfação proletária teve eco na política nacionalista, e foi como «nacionalismo extremo» que Garvey apresentou a sua atuação, ficando traçada uma linha de evolução contínua entre a UNIA e a hostilidade à fusão cultural enunciada por Ibram X. Kendi ou a aversão à mestiçagem biológica proclamada na principal avenida de São Paulo em 20 de Novembro de 2017.

Mas em cem anos muita coisa mudou, tanto na economia mundial como na organização interna das classes sociais e nas relações entre elas. O objetivo da UNIA era conduzir os negros norte-americanos para África, onde seriam uma nova elite e, nas palavras de Garvey, iriam «ajudar a civilizar as tribos africanas atrasadas». Hoje, qual pode ser o objetivo desse «nacionalismo extremo» negro? O elitismo mantém-se, não já perante «tribos africanas atrasadas», mas perante a população comum, enquanto os principais articuladores do movimento negro procuram alçar-se aos postos dominantes. Para isso as técnicas do nacionalismo mantêm-se também, embora a transnacionalização da economia tenha multiplicado o nacionalismo em variados identitarismos, mas trata-se da mesma mobilização de massas descontentes em prol da ascensão dos dirigentes contestatários. Todavia, este processo de renovação das elites ocorre agora num mundo integrado, onde já não existe espaço para regressos à África. Por isso a modalidade atual de garveísmo adquiriu uma faceta suplementar — a hipocrisia.

Essa hipocrisia consiste no fato de as elites em ascensão promovidas pelo movimento negro aceitarem o universalismo técnico em que a economia se fundamenta e até as suas instituições, mas ao mesmo tempo considerarem «linchagem» a fusão de culturas pressuposta naquele universalismo. As quotas, ou políticas similares, asseguram lugares em estabelecimentos de ensino e em empresas de modelo europeu e norte-americano. A eletrônica, os computadores e as sucessivas gerações de telemóveis (celulares) foram gerados a partir de uma base científica originariamente europeia e norte-americana. Do mesmo modo, a medicina atual nada deve às mezinhas tradicionais; até a modalidade moderna de bruxaria, a psicanálise, é de raiz austríaca e não provém dos antigos xamãs. As tradições reais ou fictícias invocadas pelo identitarismo étnico contestam o universalismo cultural e a miscigenação biológica, mas não recusam o universalismo técnico e empresarial. Pelo contrário, pretendem assegurar a ascensão de pessoas negras no quadro econômico e técnico agora existente, para integrarem uma elite onde antes os brancos detinham o exclusivo. Neste contexto o racismo mantém-se, apenas os sinais se invertem.

*

Aparentemente há um movimento imune àquela hipocrisia identitária — o Boko Haram. A expressão significa, na língua dos Hausa, a educação ocidental é pecaminosa, ou é proibida, embora em certa ocasião o movimento tivesse adotado a designação mais extensa Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad, o que significa os dedicados à propagação dos ensinamentos do Profeta e à jihad. O movimento nasceu em 2002 em Maiduguri, capital do Borno, um estado no nordeste da Nigéria, por iniciativa de Muhammad Yusuf, um imam que rejeitava o darwinismo e defendia que a terra é plana, o que aliás não o distinguia de muita outra gente. Yusuf foi executado em 2009 pelas forças de segurança e, como sucede em tantos casos, foi mais eficaz morto do que vivo, porque nesse ano o movimento converteu-se numa insurreição violenta e expandiu-se para as regiões nigerianas vizinhas e ainda para os três países limítrofes.

Além do contraste étnico e religioso entre o norte da Nigéria, predominantemente muçulmano, e o sul cristão, as diferenças econômicas são também acentuadas. Com infra-estruturas precárias e uma indústria arruinada, o rendimento per capita no norte corresponde a metade do verificado no sul. E enquanto a taxa de alfabetização na principal cidade do país, Lagos, é de 92%, é de 49% em Kano, a principal cidade do norte. No Borno a situação é pior ainda, com uma taxa de alfabetização de 15%, o que não espanta, porque a taxa de escolaridade é 75% inferior à verificada no sul, e nalgumas regiões do Borno menos de 5% das mulheres sabem ler e escrever. O Boko Haram pretende ser a voz destes deserdados, e quanto maior é a ignorância, mais fácil é a mobilização em prol das convicções tradicionais.

Reivindicando a aplicação estrita da lei islâmica, a sharia, o Boko Haram dirige as suas ações armadas contra as igrejas cristãs e contra mesquitas onde o culto islâmico adote outras orientações, e igualmente contra cinemas, bares e em geral tudo o que faça parte da sociedade urbana moderna. O Boko Haram tem deixado um rasto de milhares de mortos, talvez quarenta mil até aos meados de 2020, e levado consigo milhares de sequestrados. Desde o começo da insurreição em 2009 e até ao final de 2016 raptou mais de dez mil rapazes, para os treinar como guerrilheiros. Os restantes sequestrados, ou são libertados contra o pagamento de resgates ou vendidos como escravos. É curioso que a indignação perante os horrores de certa escravização ocorrida há séculos deixe ignorar esta contemporânea caça aos escravos.

Mas é sobretudo contra as escolas que não obedeçam ao estrito modelo islâmico que têm sido mais notórias as operações desses indômitos defensores de uma Epistemologia do Sul. Numa noite de Março de 2014 o Boko Haram matou cerca de quatro dezenas de estudantes no estado de Yobe, lançando fogo a um dormitório cujas portas havia trancado e disparando contra quem tentava saltar pelas janelas. Em consequência disso, o governo do vizinho estado de Borno decidiu fechar todas as escolas secundárias, o que afetou 120.000 estudantes numa região em que a taxa de escolaridade é já baixíssima. No mês seguinte, durante um ataque à pequena cidade de Chibok, no Borno, o Boko Haram raptou 276 meninas, alunas de uma escola onde o ensino seguia os métodos ocidentais. Algumas morreram, poucas dezenas conseguiram fugir e as restantes 219 ou foram entregues como noivas a homens do movimento ou vendidas como escravas. Passados mais de três anos e depois de muitas diligências para a sua libertação, ainda continuavam escravizadas 112 dessas meninas. Segundo a Amnesty International, entre o começo de 2014 e a Primavera de 2015 mais de duas mil mulheres foram sequestradas pelo Boko Haram, e de então em diante muitas outras têm sofrido o mesmo destino. É curioso que as feministas ocidentais que em 2017 inventaram o #metoo a propósito de um magnata de Hollywood fiquem indiferentes perante estes casos de escravização em massa. Como sempre sucede, os silêncios são a componente decisiva das ideologias. Mais recentemente, em Março de 2018, e graças a uma das raras intervenções com êxito do exército nigeriano, o Boko Haram libertou a maior parte das 110 meninas que no mês anterior tinha raptado de uma escola.

Poder-se-á dizer, então, que o Boko Haram não partilha a hipocrisia identitária e, além de recusar o universalismo cultural, rejeita também a tecnologia proveniente de outras culturas? Nem isso, porque o Boko Haram tanto emprega o armamento inventado e produzido pelos infiéis que odeia como se mostra sofisticado no uso de computadores e no recurso à internet. Quando uma vez lhe perguntaram se não seria uma incoerência ter em sua casa computadores e material médico moderno, o fundador do movimento, o imam Yusuf, respondeu: «São produtos tecnológicos. A educação ocidental é diferente. A educação ocidental é uma ocidentalização».

A comparação do Boko Haram com os identitarismos étnicos que grassam na Europa e nas Américas não serve apenas para salientar a miopia que os atinge perante certos horrores, desde que sejam perpetrados em África. Serve também para avaliar a hipocrisia dos participantes no movimento negro contemporâneo, que rejeitam como nociva a cultura ocidental, mas excluem dessa rejeição os aspectos técnicos e empresariais que diretamente os beneficiam. Esta hipocrisia constitui o núcleo silencioso dos identitarismos, e é a partir dele que devemos prosseguir a crítica.

*

Na realidade, o carácter universal da civilização nem sequer nasceu com o capitalismo. A clássica obra monumental de James George Frazer, The Golden Bough, bem como os estudos de Mircea Eliade, para me limitar a estes dois autores, mostram que os mesmos mitos e rituais simbólicos se encontraram em povos que nunca haviam mantido relações diretas. Muito antes de se ter constituído uma economia mundial e independentemente de redes sistemáticas de comércio ou de expansões imperiais já a cultura existia num âmbito universal, e é precisamente para impedir esta conclusão, tão funesta aos identitarismos, que o pós-modernismo desincentiva a história comparada e se dedica a cortar a história em fatias.

Mas a melhor demonstração do caráter global da evolução das sociedades humanas obtém-se confrontando as Américas pré-colombianas e o resto do mundo, inteiramente separados durante milhares de anos. É esta a mais eloquente prova da existência de leis históricas universais. Se o marxismo, perdão, se os marxistas não se tivessem rendido tão abjetamente ao pós-modernismo identitário, não se esqueceriam de invocar esse argumento incontroverso. A interpretação da escrita dos Mayas é um exemplo esclarecedor. No começo da década de 1950 o linguista soviético Yuri Knorozov sugeriu que vários caracteres mayas, ou glifos, representariam sílabas e poderiam ser combinados para formar palavras, de modo que o sentido dos componentes seria irrelevante para o sentido do composto, tal como sucedera na escrita das sociedades euro-asiáticas. Os adversários desta interpretação fonética da escrita maya tachavam-na de marxismo, por admitir leis de evolução comuns para todas as sociedades, mas foi a interpretação de Knorozov que acabou por ser aceite no meio acadêmico, sem que aparentemente os marxistas atuais entendam a importância deste fato para confirmar a universalidade das leis históricas e da evolução das sociedades.

*João Bernardo é ativista político e ensaísta português. Autor, entre outros livros, de Labirintos do Fascismo: Na Encruzilhada da Ordem e da Revolta (Afrontamento).

Publicado originalmente no site Passa palavra

Referências

A observação de Saul Bellow e a réplica de Ralph Wiley encontram-se tão facilmente na internet que é escusado citar fontes. A citação de Ibram X. Kendi encontra-se aqui. Sobre a faixa exibida em 20 de Novembro de 2017 na Avenida Paulista ver aqui. Sobre a perseguição aos «falsos quotistas» ver aqui e aqui. Sobre Marcus Garvey e a UNIA consultar: Edmund David CRONON, Black Moses. The Story of Marcus Garvey and the Universal Negro Improvement Association, Madison e Londres: University of Wiscosin Press, 1968; Arthur HERMAN, The Idea of Decline in Western History, Nova Iorque: The Free Press, 1997; George PADMORE, Panafricanisme ou Communisme? La Prochaîne Lutte pour l’Afrique, Paris: Présence Africaine, 1960. A aprovação de Alfred Rosenberg encontra-se na sua obra The Myth of the Twentieth Century. An Evaluation of the Spiritual-Intellectual Confrontations of Our Age, págs. 450 e 452-453, aqui. A respeito do Boko Haram consultei sobretudo The Economist de 27 de Agosto de 2011, de 29 de Setembro de 2012, de 2 de Maio de 2013, de 30 de Novembro de 2013, de 21 de Março de 2014, de 4 de Julho de 2014, de 19 de Janeiro de 2015, de 22 de Janeiro de 2015, de 26 de Março de 2015, de 19 de Maio de 2016, de 11 de Agosto de 2016, de 5 de Novembro de 2016, de 30 de Novembro de 2017, de 22 de Março de 2018, de 24 de Novembro de 2018 e de 4 de Junho de 2020. Sobre a escrita dos Mayas consultei Norman HAMMOND, The Maya, Londres: The Folio Society, 2000.