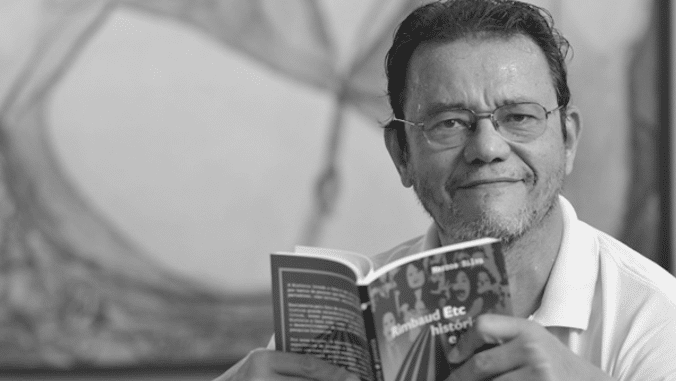

Por AFRÂNIO CATANI*

Simone de Beauvoir. Roland Barthes, Noemi Jaffe e Chimamanda Ngozi Adichie

Meu pai, Renato Catani (1916-1993) foi, durante muitos anos, professor universitário na cadeira de química analítica, na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, em Piracicaba. Depois que se aposentou, continuou a residir no interior e a trabalhar em uma empresa. Nós nos falávamos por telefone aos domingos à noite; ele me ligava. Quando a morte o arrebatou, alguns dias depois, tentando enfrentar o luto, escrevi que “nos telefonemas/de domingo/meu pai emudeceu”. Talvez inconscientemente tenha me inspirado num Paulo Leminski inspirado (“tarde de vento/até as árvores/querem vir para dentro”) – o que seguramente não foi o meu caso. Apenas procurei, na época, me segurar como pude.

Simone de Beauvoir (1908-1986), Roland Barthes (1915-1980), Noemi Jaffe (1962) e Chimamanda Ngozi Adichie (1977) trabalharam o luto de distintas maneiras em seus textos. Simone, Roland e Noemi falaram da perda materna, enquanto Chimamanda explorou o luto paterno. Nas linhas seguintes procuro mostrar, de forma resumida, sem grandes pretensões, como tais processos ocorreram por meio da transcrição de trechos que considero significativos.

Simone

Peço licença a quem me lê, mas trabalho com a edição portuguesa de Une mort très douce, publicada originalmente pela Gallimard em 1964. Logo no início Simone, que dedica o livro à sua irmã Hélène (Poupette), informa que Françoise de Beauvoir se acidentou em 24 de outubro de 1963: “A sua mãe teve um acidente. Caiu na casa de banho; fraturou o colo do fêmur” (p. 11). Françoise, aos 77 anos, encontrava-se com muitos problemas de saúde, em especial uma artrose nos quadris que surgiu após a segunda guerra e “tinha piorado de ano para ano, apesar das curas em Aix-les-Bains e das massagens. (…) Sofria, dormia mal, apesar dos seis comprimidos de aspirina que ingeria todos os dias…” (p. 13).

Tece considerações sobre o pai, um advogado bom–vivant e, assim como a mãe, oriundo de família tradicional decadente. Apesar de fazer a mãe feliz, ele teve várias amantes, sendo que a falência material do avô materno complicou a situação, obrigando Françoise a trabalhar (p. 52).

Simone escreve que a mãe era tirânica e não as deixava, a ela e a irmã, a aprender a nadar e a andar de bicicleta. Ao mesmo tempo, relata que se comoveu quando Françoise, já internada, dava atenção às mínimas sensações agradáveis, fazendo dispor na mesa rolante do hospital ramos e potes de flores: “As rosinhas vermelhas vêm de Meyrignac. Ainda há rosas em Meyrignac” (p. 74). Ela pediu para erguer o cortinado que velava a janela, olhou através da vidraça a folhagem dourada das árvores e disse: “É lindo: de minha casa não veria isto”. Acrescenta Simone: “Sorria. Eu e a minha irmã tivemos o mesmo pensamento: reencontramos o sorriso que tinha extasiado nossa primeira infância, um radioso sorriso de mulher jovem. Entretanto, onde se tinha ele perdido?” (p. 74-75).

As relações entre ela e a mãe sempre foram “difíceis” a partir da adolescência, marcadas por uma indiferença quase absoluta acerca das realizações de Simone. As coisas começaram a mudar com a publicação de A Convidada (1943), que deu notoriedade à escritora. Além disso, a partir dessa época, já dependia materialmente da filha. Um dia disse a ela: “os pais não compreendem os filhos, mas é recíproco…” (p. 101).

Quando ambas as filhas encontravam-se à beira de seu leito no hospital, a mãe comentou: “É estúpido! A única vez que tenho as duas à minha disposição, estou doente!” (p. 107).

Françoise entra em coma. Poupette telefona para Simone, mas ela demora a atender, pois havia tomado beladenal para dormir. Enquanto isso, a mãe “acabou-se”, levando-a a escrever o seguinte: “Os médicos diziam que se extinguiria como uma chama; não foi assim, nada assim, disse minha irmã chorando – ´Mas, minha senhora´, respondeu a enfermeira,´asseguro-lhe que foi uma morte serena`” (p. 130-131). Depois que quebrou o fêmur, quando estava internada, constatou-se um câncer onde se imaginava que fosse uma simples peritonite; havia um enorme tumor e o cirurgião extraiu o que pode ser extraído (p. 41-43). Enfim, a mãe “tinha tido uma morte muito serena; uma morte de privilegiada” (p. 142), após seis semanas.

A “mamãezinha querida” dos seus dez anos não se distinguia agora de uma mulher hostil que lhe oprimiu a adolescência: “chorei-as a ambas chorando a minha velha mãe. (…) Se ela envenenou vários anos de minha vida, embora não propositadamente, paguei-lhe na mesma moeda. Atormentou-se pela minha alma. Neste mundo, satisfazia-se com os meus triunfos, se bem que penosamente afetada pelo escândalo que eu provocava no seu meio. Não lhe era agradável ouvir um primo dizer: ´Simone é a vergonha da família’” (p.154-155).

O último parágrafo do livro merece ser transcrito em razão da recusa de Simone em aceitar a morte como algo natural. “Não se morre de ter nascido, nem de ter vivido, nem de velhice. Morre-se de qualquer coisa. Saber a minha mãe condenada pela idade a um fim próximo não atenuou a horrível surpresa: tinha um sarcoma. Um câncer, uma embolia, uma congestão pulmonar: é tão brutal e imprevisível como a paragem de um motor em pleno céu. A minha mãe encorajava ao otimismo quando, impotente, moribunda, afirmava o valor infinito de cada instante; mas ao mesmo tempo o seu vão encarniçamento destruiu o véu tranquilizador da banalidade quotidiana. Não há morte natural: nada do que acontece ao homem é natural, visto que a sua presença põe o mundo em causa. Todos os homens são mortais: mas para cada homem a morte é um acidente e, mesmo que ele o saiba e consinta nisso, uma violência indevida” (p. 159).

Roland

Diário de luto, de Roland Barthes, teve o texto estabelecido e anotado por Nathalie Léger, com a colaboração amigável de Bernard Comment e Éric Marty. O mesmo começou a ser escrito no dia seguinte ao da morte de sua mãe, Henriette Binger (1893-1977), falecida em 25 de outubro, aos 84 anos. Ela se casou com Louis Barthes aos vinte anos, tornou-se mãe aos vinte e dois e viúva de guerra aos vinte e três, pois Louis era comandante de um navio abatido pelos alemães.

Na apresentação há uma observação que não pode ser desprezada: “o que aqui se lê não é um livro acabado pelo autor, mas a hipótese de um livro por ele desejado” (p. VIII). Entendo ser isso relevante, pois em “Roland e Antoine”, apresentação ao livro A era das cartas, de Antoine Compagnon, Laura Taddei Brandini fala dos cuidados de Barthes com a sua produção escrita e da forma artesanal com que ele trabalhava: “ele anotava ideias em pequenas cadernetas durante conversas com amigos, depois passava essas notas a limpo em fichas, que eram, meticulosamente acondicionadas pelo próprio Roland e, na escrita de um texto, tais fichas se transformaram – ou não – em Textos” (p. 10).

As anotações que Nathalie, Bernard e Éric encontraram estavam escritas a tinta, às vezes a lápis, em fichas que Roland mesmo preparava a partir de folhas de papel standard cortadas em quatro, sempre presentes em sua mesa de trabalho (Diário de luto, p. VII).

Barthes escreveu, em 29 de outubro de 1977, o seguinte: “ela [a mãe] não foi ‘tudo’ para mim. Senão, eu não teria escrito uma obra. Desde que eu cuidava dela, há sete meses, efetivamente ela era ‘tudo’ para mim e esqueci completamente que havia escrito. Eu estava perdidamente por conta dela. Antes, ela se fazia transparente para que eu pudesse escrever” (p. 16). Em 10 de novembro registrou: “Desejavam-me ‘coragem’. Mas o tempo da coragem foi aquele de sua doença, quando eu cuidava dela vendo seus sofrimentos, suas tristezas, e eu precisava esconder as lágrimas. A cada instante havia uma decisão a assumir, uma cara a mostrar, e isso é a coragem. – Agora, coragem significaria querer viver, e esta a gente tem até demais” (p. 40). Em 28 de novembro enfrenta dúvidas terríveis: “Poder viver sem alguém que amávamos significa que a amávamos menos do que pensávamos?” (p. 66).

Em 29 de novembro, Roland vai explicar a Antoine Compagnon a particularidade de seu estado de sofrimento, “errático”, “por fragmentos”, que não se acalma com o passar do tempo. “Ele recusa colocá-lo sob o regime do termo ‘luto’, que, no sentido psicanalítico, implica o estiolamento do sentimento que conduz a seu fim” (Compagnon, 2019, p. 11).

No último dia de novembro de 1977 escreveu, desde seu apartamento de Rue Servandoni, pertinho do Jardin de Luxembourg, que queria “não dizer Luto. É psicanalítico demais. Não estou de luto. Estou triste” (p. 71).

Recupero, de 18 de julho de 1978, fragmentos de duas anotações: “E hoje cedo, seu aniversário. Eu lhe oferecia sempre uma rosa. Compro duas (…) e ponho-os em minha mesa” (p. 157); “a cada um seu ritmo de sofrimento” (p. 158).

Em 01 de setembro de 1979 Barthes fala que volta a Urt, perto de Bayonne, onde se encontrava o irmão e a cunhada. Ele indaga: “Fico infeliz, triste, em Urt/Sou portanto feliz em Paris? Não, esta é a armadilha. O contrário de uma coisa não é seu contrário etc.//Eu deixava um lugar onde estava infeliz, e deixá-lo não me fazia mais feliz” (p. 236).

Noemi

Engraçado eu não ter conhecido Lili Jaffe, mas algumas vezes avistei sua filha Noemi, a escritora, nas redondezas de minha casa. Isso porque, quando ficou viúva, foi morar no bairro de Higienópolis, vizinha ao prédio em que vivi por mais de vinte e cinco anos.

Mas Lili: novela de um luto, que tem orelhas escritas por Zélia Duncan, trata da morte da mãe de Noemi aos 93 anos, em fevereiro de 2020 – ela sobreviveu ao holocausto, teve três filhas e faleceu em razão de “uma infecção nos pés”. O livro, escrito para combater o luto, é novela de difícil classificação, pois integra passagens comoventes, bem humoradas, com verdadeiras “pedreiras”. Vou procurar, aqui e ali, mostrar isso em várias transcrições – preciosas e bem construídas.

“Quando ela estava morta, eu beijei seu rosto, suas mãos, seu colo. Apertava seu pulso, abraçava seu corpo, chamava: mãe, mãe. Levantava sua mão e a deixava cair” (p. 7).

“No dia anterior, quando ela ainda não estava morta, mas quase, eu aproximava meu ouvido do seu peito e ouvia a respiração. Era diferente. É diferente estar quase morta de estar morta mesmo. É diferente, e só sei disso agora que ela morreu” (p. 7).

“Se quando ela estava quase morta eu esperava que ela morresse, agora é como se eu a quisesse quase morta para sempre, só para ouvir sua respiração, a bochecha quente, os dedos da mão se mexendo mesmo que por reflexo, um ronco baixo no peito, o tremor nas pálpebras” (p. 7-8).

“Nunca tinha ficado perto de uma pessoa morta e descoberta. Apenas do meu pai, mas um lençol o cobria, sobre o qual tracei com o dedo o contorno do seu nariz, gesto que repeti com a minha mãe depois que a cobriram” (p.8).

Fala que a mãe morreu de dor. “Seus pés gangrenaram, num processo infeccioso irremediável, e de tanto não suportar a dor dos curativos foi preciso sedá-la, o que dificultou sua alimentação e acabou levando-a à morte. Morte que aconteceria de qualquer jeito, mas que foi assim” (p. 13-14). E, conta à página 17, “tudo começou com uma bolha num dedo do pé”.

No seu entender, a diferença entre a vida e a morte, mesmo logo antes de a pessoa morrer, “é a diferença entre um trovão e o silêncio” (p. 22). O bom humor aparece: Lili adorava o doce mil-folhas e, quando comia um, “sempre dizia que aquele tinha vindo apenas com 999” (p. 31); quando a filha mandava um beijo, respondia: “Não vou te devolver” (p. 31).

Narra a chegada dos pais ao Brasil: sem falar a língua, sem profissão, sem formação, sem nenhum dinheiro, foram encontrando formas de fazer negócios nos anos 1950, sob o governo de Juscelino Kubitschek (p. 42-43). Seu pai vendia as roupas que a mãe fazia, batendo de porta em porta, carregando uma maleta (p. 43). Foi fazendo amizade com os comerciantes da 25 de Março – árabes cristãos – e da Mooca. Alugaram uma sala e acabaram comprando o primeiro imóvel, ao mesmo tempo residência e oficina (p. 43). Vão progredindo, vão ganhando dinheiro e comprando imóveis no Bom Retiro, além de adquirir outros em Higienópolis e em Perdizes para as filhas (p. 44-45).

Seu pai não foi para Higienópolis, por ser um bairro mais elegante. “Nunca largou as raízes de imigrante europeu, mais precisamente do interior fundo da Iugoslávia, mantendo suas calças largas de Tergal. Camisa para fora da calça, o bolso cheio de um maço de dinheiro enrolado em elástico, bebendo coca-cola no gargalo no bar da esquina e conversando com fiscais e mendigos, coisas todas impensáveis em Higienópolis. Alguns meses depois que ele morreu, a primeira coisa que minha mãe fez foi comprar um apartamento em Higienópolis, na Albuquerque Lins, num prédio de arquitetura colonial, com o nome de Mansão Tintoretto” (p. 45-46).

Lili repetia, até o final da vida, “não ter amado meu pai, ao menos não da forma doentiamente apaixonada como ele sempre a amou e que, eu acredito, acabou levando-o à morte” (p. 67). Ela admirava sua bondade e inteligência, “mas insistia que não o amava”. Noemi completa: a história deles é “uma história de amor com tudo o que ela tem de sobrevivência, força, luta, sofrimento e superação. (…) Um amor frustrado dos dois lados. Do lado deles, por não ser correspondido e, do lado dela, por não conseguir amá-lo (p. 67-68). Tinha 69 anos quando ficou viúva e uma das primeiras coisas que fez após a morte do marido foi tentar encontrar um rapaz que ela havia namorado na Sérvia ainda antes da guerra e que ela sabia ter ido para Israel. Mas não o encontrou (p. 68). Com a morte do marido, Lili começou a ser mais feliz, viajando, formando grupos de jogos de tranca, indo ao shopping e ao cinema aos domingos, “morando em Higienópolis, se arrumando e se sentindo bonita e bem” (p. 69).

Noemi diz que gosta da ideia “de um corpo que vai sendo comido pelos vermes e lentamente transformado em matéria orgânica, alimento de outras formas vivas” (p. 74).

Entretanto, “a marca principal” de sua mãe “era o número tatuado no braço”, no braço mole e enrugado, em que “os algarismos mostravam-se apagados e dobrados. Antes de ela morrer cheguei a pensar, sabendo o quanto seria absurdo, em depois cortar a pele com aquele número e guardá-la. Claro que não. Aquele número era ela, assim como o resto do corpo. Não era dela, mas era ela, e arrancá-lo seria como arrancar um dedo ou uma mão. Tê-lo seria fetichizar a guerra e o sofrimento” (p. 77).

Em outro livro de Noemi, O que os cegos estão sonhando ?, há considerações interessantes acerca da tatuagem, que integrava a máquina industrial do nazismo, sendo utilizada “para a rápida e indelével marcação” e, também, “para maior humilhação dos prisioneiros”. Primo Levi conta que, quando os prisioneiros de numeração menor viam um outro com números grandes, riam na sua cara. Ele teria que passar por inúmeros problemas até saber minimamente como agir dentro do campo” (p. 172).

Aos 19 anos, Lili, que nasceu em Szenta, na antiga Iugoslávia, foi prisioneira em Auschwitz e em Bergen-Belsen. O nazismo foi concebido como uma máquina de extinção, sendo os oficiais alemães partes da engrenagem, devendo agir para eliminar a sujeira, representada, para o regime, pelos judeus (p. 185).

Mas Noemi continua a processar seu luto: “Já faz mais de um mês que ela morreu e eu temo a morte da morte” (p. 79). “Só escrever tem me ajudado a estar mais próxima da morte em geral e da morte dela em particular” (p. 83); “Sinto, agora, a força da mão gravando palavras sobre o papel e amor pela exatidão que algumas palavras conseguem ter” (p. 82). “E para onde vou agora? Para qual futuro vou sem ela, que é uma parte de mim, ela, de quem sou uma parte? (p. 87). Lembra o gosto da comida que sua mãe fazia e que jamais irá retornar, além dos doces que ela apreciava.

Quase um ano após a morte de Lili, nesse ano de 2020 em que o pânico epidêmico devastou várias famílias, Noemi concluiu seu pequeno livro com as seguintes palavras: “Quando chegar a hora da minha morte, quero que seja silenciosa como a dela. Mas principalmente que reste de mim o que dela resta em mim agora – esta película de ar” (p. 107).

Chimamanda

Na conclusão de seu relato a autora nigeriana, quinta filha de seis irmãos, todos falantes de igbo, cujos pais Grace Ifeoma e James Nwoye Adichie (1932-2020), viveram em Nsukka, assim definiu seu estado de ânimo: “Estou escrevendo sobre o meu pai no passado, e não consigo acreditar que estou escrevendo sobre o meu pai no passado” (p. 110).

Grace foi a primeira mulher a ocupar o cargo de reitora administrativa na Universidade da Nigéria em Nsukka, enquanto James foi professor de estatística na mesma instituição; chegou a vice-reitor substituto; teve sua Biografia do maior professor universitário de estatística da Nigéria (escrita pelo professor Peter I. Uche e por Jeff Unaegbu) publicada em 2013, três anos antes de ser nomeado professor emérito da Universidade da Nigéria (p. 47); estudou em Berkeley e lecionou, durante um ano, na Universidade Estadual de San Diego (p. 96 e 98).

Durante a Guerra da Biafra, “todos os seus livros foram queimados por soldados nigerianos. Montanhas de páginas incineradas numa pilha no quintal em frente da casa dos meus pais, onde eles antes cultivavam rosas. Seus colegas nos Estados Unidos lhe mandaram livros para substituir os que tinham sido perdidos; mandaram-lhe até estantes” (p. 97).

James era o primogênito de uma família igbo, tendo feito jus ao seu “emaranhado de expectativas e ditames. Ele preenchia de significado as descrições mais simples: bom homem, bom pai. Eu gostava de chamá-lo de ‘homem gentil e gentil-homem’” (p. 67). Diz ainda que lembranças concretas e sinceras daqueles que o conheceram é o que mais a reconforta, sendo que eles pronunciaram a seu respeito os seguintes qualificativos: “honesto”, “calmo”, “gentil”, “forte”, “discreto”, “simples”, “tranquilo” (p. 39).

A família de Chimamanda fazia, durante a pandemia, chamadas dominicais de Zoom: dois membros entravam de Laos, outros três dos Estados Unidos, outro da Inglaterra “e meus pais, às vezes com muitos ecos e chiados, de Abbia, a cidade de nossos antepassados no Sudoeste da Nigéria” (p. 9). Dia 7 de junho de 2020 seu pai estava na tela “só com a testa aparecendo (…) porque ele nunca sabia muito bem como segurar o telefone durante as chamadas de vídeo” (p. 9). Dia 8 um dos filhos foi visitá-lo e achou-o cansado; dia 9, Chimamanda falou brevemente para poupá-lo. “No dia 10 de junho ele se foi. Meu irmão Chuks me ligou para avisar, e eu desmoronei” (p. 10). No dia seguinte ele teria sua consulta com o nefrologista. A narradora fala para sua irmã Uche, que acabara de avisar por mensagem um amigo da família: “Não! Não conte para ninguém, porque se a gente contar vira verdade” (p. 12).

“Como pode pela manhã ele estar fazendo piada e conversando, e à noite ter ido embora para sempre? Foi muito rápido, rápido demais. Não era para ter acontecido assim, como uma surpresa de mau gosto, durante uma pandemia que obrigou o mundo inteiro a se fechar” (p. 18).

A experiência do luto, para ela, se constituiu em “uma forma cruel de aprendizado. Você aprende como ele pode ser pouco suave, raivoso. Aprende como os pêsames podem ser rasos. Aprende quanto do luto tem a ver com palavras, com a derrota das palavras e com a busca das palavras. por que sinto tanta dor e tanto desconforto nas laterais do corpo? É de tanto chorar, dizem. Não sabia que a gente chorava com os músculos. A dor não me causa espanto, mas seu aspecto físico sim: minha língua insuportavelmente amarga, como se eu tivesse comido algo nojento e esquecido de escovar os dentes; no peito um peso enorme, horroroso; e dentro do corpo uma sensação de eterna dissolução. (…) Carne, músculos, órgãos, tudo fica comprometido. Nenhuma posição é confortável. Passo semanas com o estômago embrulhado, tenso e contraído de apreensão, com a certeza sempre presente de que alguém mais irá morrer, de que mais coisas irão se perder” (p. 14-15).

Bem, tal apreensão acaba por se tornar uma triste realidade, pois em 28 de março sua tia preferida, Caroline, irmã mais nova de sua mãe, morreu de repente de um aneurisma cerebral (p. 103) e, em 11 de julho, um mês após o falecimento de seu pai, sua tia Rebecca, “entristecida com a morte do irmão com quem falava todos os dias, também partiria” (p. 104). Para ela, “as camadas da perda fazem eu me sentir fina como um papel” (p. 105).

A última vez que Chimamanda viu James foi em 5 de março de 2020, “logo antes de o coronavírus mudar o mundo. Okey e eu fizemos a viagem de Lagos até Abba” (p. 100). O humor de seu pai, já seco, “foi ficando deliciosamente mais cortante à medida que ele envelhecia” (p. 61).

A causa de sua morte foram complicações de falência renal. “Uma infecção, segundo o médico, tinha exacerbado a doença renal que o afligia havia muito tempo. Mas que infecção ? Penso no coronavírus, claro…” (p. 28).

Existe em Chimamanda um comportamento em que a negação dá o tom. “Essa negação, essa recusa de olhar é um refúgio. É claro que fazer isso é também uma forma de luto. (…) Muitas vezes há também a ânsia de sair correndo, correndo, a ânsia de se esconder. Mas nem sempre posso correr, e todas as vezes em que sou forçada a encarar de frente a minha dor – ao ler o atestado de óbito, ao escrever o rascunho de um anúncio fúnebre – sinto uma reação física curiosa: meu corpo começa a tremer, os dedos tamborilam de forma descontrolada, uma das pernas balança. Só consigo me aquietar quando desvio os olhos (…) Pela primeira vez na vida, estou apaixonada por remédios para dormir, e debaixo do chuveiro ou no meio de uma refeição começo a chorar” (p. 24-25).

“O luto não é etéreo; ele é denso, opressivo, uma coisa opaca. O peso é maior de manhã, logo depois de acordar: um coração de chumbo, uma realidade obstinada que se recusa a ir embora. Eu nunca mais vou ver meu pai. Nunca mais. É como se eu só acordasse para afundar cada vez mais” (p. 41). “Será possível ser possessivo em relação à própria dor? Quero que a dor me conheça, quero conhecê-la também. Meu vínculo com meu pai era tão precioso que não sou capaz de expor meu sofrimento antes de conseguir discernir seu contorno” (p. 43).

O funeral atrasa em razão da epidemia, pois pretendem observar os costumes dos igbos. As datas são várias vezes alteradas, pois a Nigéria se fecha a quem vem do exterior. Sua mãe se desespera para acertar a data. Consegue, finalmente, marcar a cerimônia para 9 de outubro. “Depois do enterro vamos poder começar a nos curar”, diz sua mãe (p. 90).

Para Chimamanda, “um dos muitos componentes notáveis do luto é a criação da dúvida.” Mas, quanto ao seu pai, conclui com otimismo: “Não, eu não estou imaginando coisas. Sim, meu pai era mesmo maravilhoso” (p. 109).

*Afrânio Catani é professor titular aposentado da Faculdade de Educação da USP e, atualmente, professor sênior na mesma instituição.

Referências

ADICHIE, Chimamanda Ngozi. Notas sobre o luto (trad. Fernanda Abreu). São Paulo: Companhia das Letras, 2021, 144 págs.

BARTHES, Roland. Diário de luto: 26 de outubro de 1977 – 15 de setembro de 1979) (trad. Leyla Perrone-Moisés). São Paulo: Editora VMF Martins Fontes, 2011, 252 págs.

BEAUVOIR, Simone de. Morte serena (trad. Luísa Da Costa). Porto: Editorial Minotauro, 1966, 159 págs.

BRANDINI, Laura Taddei. Roland e Antoine. In: COMPAGNON, Antoine. A era das cartas. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2019, p. 7-16.

COMPAGNON, Antoine. A era das cartas (trad. Laura Taddei Brandini). Belo Horizonte: Editora UFMG, 2019, 192 págs.

JAFFE, Noemi. Lili: novela de um luto. São Paulo: Companhia das Letras, 2021, 112 págs.

JAFFE, Noemi. O que os cegos estão sonhando?: com o diário de Lili Jaffe (1944-1945). (tradução do diário, do sérvio, de Aleksandar Jovanovic). São Paulo: Editora 34, 2012, 240 págs.