Por YONÁ DOS SANTOS*

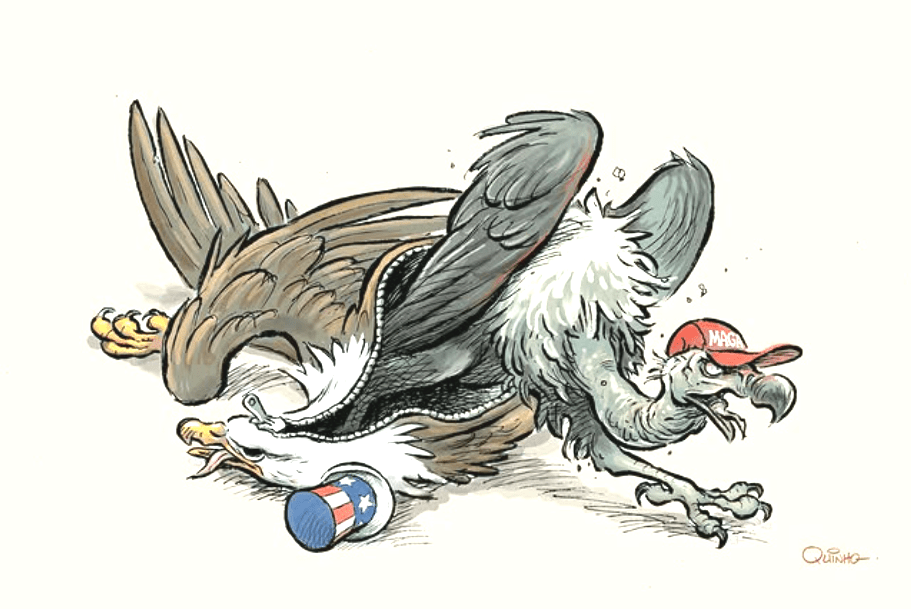

A dominação colonial não desapareceu com a independência formal: ela persiste na divisão internacional do trabalho, nas hierarquias raciais e na subordinação dos países periféricos a modelos econômicos excludentes

A ideia de desenvolvimento consolidou-se, após a Segunda Guerra Mundial, como promessa universal de progresso, igualdade e bem-estar. Entretanto, para populações historicamente marginalizadas, sobretudo negras e indígenas na América Latina, esse modelo tem operado menos como emancipação e mais como uma tecnologia de dominação.

A vice-presidenta da Colômbia, Francia Márquez Mina, denuncia o desenvolvimento como “política de morte”, que destrói modos de vida, promove o deslocamento forçado e sustenta um modelo de acumulação racializado e excludente (Márquez, 2024).

Em convergência, Antônio Bispo dos Santos (Nêgo Bispo) propõe o conceito de “envolvimento” como alternativa ao paradigma desenvolvimentista, defendendo a preservação dos vínculos com a terra, os saberes ancestrais e as formas comunitárias de existência (Bispo, 2021). Essa perspectiva evidencia que as políticas de desenvolvimento, historicamente, têm servido para impor padrões de vida, consumo e produção, formulados nos centros hegemônicos do Norte Global, apagando experiências locais e racializando territórios e corpos.

Como argumenta Arturo Escobar (1995), o desenvolvimento deve ser entendido como um regime de verdade que constrói a pobreza como problema técnico, neutraliza saberes locais e impõe padrões homogêneos de progresso. A partir da noção de colonialidade do poder, Aníbal Quijano (2000) mostra que a dominação colonial não desapareceu com a independência formal: ela persiste na divisão internacional do trabalho, nas hierarquias raciais e na subordinação dos países periféricos a modelos econômicos excludentes.

Essa lógica é reforçada pelo neoliberalismo, que atualiza formas de exclusão racial. Para Cedric Robinson (1983) o capitalismo é, desde sua origem, racializado: a exploração de corpos negros e indígenas não é um acidente histórico, mas condição de existência da modernidade capitalista.

No Brasil, o mito da democracia racial, que tem sofrido abalos significativos nas últimas décadas, mascara desigualdades profundas. Carlos Hasenbalg (1995), com sua importante produção acadêmica demonstrou que o racismo não é um resquício do passado escravista, mas um mecanismo perene na sociedade brasileiraque bloqueia a mobilidade social e reproduz desigualdades intergeracionais.

A contribuição de Lélia Gonzalez ([1988] 2020) amplia essa análise ao mostrar como o modelo de modernização brasileira – marcado pelo milagre econômico – aprofundou desigualdades raciais e de gênero. Para Lélia Gonzalez, as mulheres negras ocupam o lugar mais vulnerável na hierarquia social, concentrando-se no trabalho doméstico e informal, submetidas à superexploração, à precarização da vida e ao silenciamento simbólico. Sua crítica evidencia que não há possibilidade de discutir desenvolvimento sem enfrentar os efeitos da racialização e da colonialidade que o estruturam.

Além disso, Marcelo Paixão (2025) introduz o conceito de desenvolvimentismo racial, mostrando que os projetos de crescimento econômico no Brasil historicamente se sustentaram sobre bases racializadas de exclusão. O autor revela como a crença na miscigenação, apresentada como símbolo de diversidade, tem servido para naturalizar a desigualdade racial, legitimando um modelo de desenvolvimento que perpetua a marginalização de negros e indígenas.

De modo complementar, Silvio Almeida e Leda Maria Paulani (2025) argumentam ao tratar a discriminação racial como fenômeno não econômico, teorias econômicas sobre desenvolvimento invisibilizam as bases materiais da desigualdade e limitam a formulação de políticas efetivas de justiça social. Para os autores, o racismo não é apenas um problema social ou moral, mas um elemento constitutivo do capitalismo, estruturando o acesso a recursos, direitos e oportunidades.

Nessa perspectiva, o racismo opera de forma sistêmica: territorializa a pobreza, invisibiliza saberes e sustenta um modelo de desenvolvimento que, ao mesmo tempo, promete inclusão e produz exclusão. Como propõe Catherine Walsh (2009), enfrentar essa lógica exige reconhecer epistemologias insurgentes – saberes ancestrais, cosmovisões comunitárias e práticas de resistência – que desestabilizam a centralidade dos paradigmas eurocêntricos.

Para Felwine Sarr (2018), o desenvolvimento deve ser compreendido como um processo complexo e não linear, que vai além do crescimento econômico, defendendo a retomada de valores culturais e de saberes ancestrais apagados pela colonização.

Para além do des- envolvimento

Pensar alternativas implica deslocar o centro do debate. A proposta do buen vivir, difundida por experiências andinas, e a ideia de envolvimento de Nêgo Bispo dialogam com epistemologias afro-latino-americanas e feministas negras ao reivindicarem a pluralidade de modos de vida. Não se trata de negar a importância de melhorar as condições materiais de existência, mas de reconhecer que o paradigma desenvolvimentista hegemônico está alicerçado em hierarquias raciais, de gênero e de saber.

No mercado de trabalho, essas hierarquias se tornam mais evidentes, revelando que, no Brasil, embora a Lei de Cotas (Lei 12.711/2012) e outras políticas afirmativas tenham ampliado o acesso de pessoas negras ao ensino superior, cargos de gerência nas empresas e a determinados cargos públicos, os efeitos sobre a redução da desigualdade de rendimentos foram limitados.

O estudo do CEDRA (2025) revela que, entre 2012 e 2023, a diferença salarial entre negros e brancos caiu apenas 1,2 ponto percentual. No entanto, quando se leva em consideração a interseccionalidade entre gênero e raça, percebe-se que as mulheres negras não acompanharam essa leve redução: em vez de diminuir, a diferença salarial aumentou. Ou seja, os ganhos foram mais significativos para homens negros e mulheres brancas, deixando as mulheres negras em desvantagem comparativa.

Diante desse panorama, a pergunta que se impõe é: des-envolver ou envolver?A crítica decolonial e feminista negra revela que o des- envolvimento, como narrativa hegemônica, organiza hierarquias de humanidade e invisibiliza os efeitos da racialização sobre corpos e territórios. Enfrentar essa estrutura demanda uma ruptura epistemológica e reconhecimento de que a justiça econômica envolve a justiça racial.

*Yoná dos Santos é doutoranda no Programa de Integração da América Latina (PROLAM-USP).

Referências

ALMEIDA, Silvio; PAULANI, Leda Maria. O silêncio eloquente: por que as teorias do desenvolvimento calam sobre o racismo. São Paulo: Revista de Economia Crítica, 2025.

BISPO DOS SANTOS, Antônio. Colonização, quilombos: modos e significações. Brasília: INCT, 2021.

ESCOBAR, Arturo. Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World. Princeton: Princeton University Press, 1995.

GONZALEZ, Lélia. Por um feminismo afro-latino-americano. Rio de Janeiro: Zahar, [1988] 2020.

HASENBALG, Carlos. Discriminação e desigualdades raciais no Brasil. Rio de Janeiro: Graal, 1995.

MÁRQUEZ MINA, Francia. Plan de buen vivir o alternativas al desarrollo para el Pacífico. Bogotá, 2024.

PAIXÃO, Marcelo. O Espírito do desenvolvimentismo racial brasileiro. Revista Brasileira de Sociologia – RBS, v. 13, 2025. DOI: 10.20336/rbs.1068.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2000.

ROBINSON, Cedric. Black Marxism: The Making of the Black Radical Tradition. Chapel Hill: UNC Press, 1983.

SARR, Felwine. Afrotopia. Dakar: Casa das Artes; Paris: Éditions Funambul, 2018.

WALSH, Catherine. Interculturalidad, Estado, sociedad: luchas (de)coloniales de nuestra época. Quito: Abya Yala, 2009.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA