Por JEAN CLAUDE BERNARDET*

Comentário sobre o recurso à metáfora e à alegoria no filme Tudo Bem, de Arnaldo Jabor, e no Cinema Novo em geral.

A casa como metáfora de todo um momento da história social brasileira. Houve Casa Grande e Senzala, depois Sobrados e Mucambos. Agora Apartamento e Área de Serviço.

Tudo Bem propõe uma metáfora que sintetiza todo um momento social brasileiro. Como se chega a esta metáfora pelos caminhos do cinema brasileiro dos anos 1960 e 1970? O Cinema Novo lutou para encontrar uma dramaturgia “abrangente”, isto é, formas dramáticas que lhe possibilitassem abranger o conjunto da sociedade (o que os autores entendem por isso) como sistema.

Era uma total novidade no quadro do cinema brasileiro. Cada filme torna-se uma visão/análise/crítica global do sistema. Cada filme é um microcosmo intencionalmente construído assim. Esse processo teve seu início com Rio Quarenta Graus que se apresenta como uma crônica da vida carioca, mas cujas intenções é desvendar e criticar os mecanismos, não da sociedade carioca, mas da sociedade de classe num país subdesenvolvido. Vidas Secas, idem. Os autores atribuem a estes filmes um caráter de exemplaridade global.

Até agora, os motivos apontados para explicar o forte impulso que teve no Brasil, após 1965, o cinema metafórico ou alegórico foram de certa forma exteriores ao cinema: maneira de driblar a censura, maneira de fazer filmes mais didáticos, de se aproximar do público via espetáculo, etc. Mas é o caso de se perguntar se não haveria dentro do Cinema Novo uma dinâmica interna que numa determinada situação histórica o levou à metáfora e à alegoria. Penso que sim, e um desses fatores internos seria justamente o esforço para construir sistemas abrangentes.

O recurso à metáfora é óbvio já antes de 1964. Deus e o Diabo, por exemplo. Mas me parece que ele está presente inclusive em Vidas Secas. Seu estilo depurado tem sido aproximado de um estilo documentário, mas (é provável) que esta depuração não leva propriamente ao documentário, mas à metáfora. Falta pouco, um pouco mais de estilização para que Vidas Secas dê o pulo para um estilo em que a metáfora se apresenta abertamente.

A metáfora aberta e a alegoria, tal como usadas por este cinema brasileiro, de Terra em Transe a Tudo Bem, são recursos dramáticos que permitem construir sistemas abrangentes de modo mais econômico (?), mais didático, em que a abrangência se torna mais clara e óbvia, não algo a ser deduzido da obra, mas algo diretamente oferecido ao espectador.

Há uma diferença a fazer entre metáfora e alegoria. Vejo, neste cinema, a metáfora como um processo de prospecção, de indagação, que deslancha significações ambíguas sobre as quais o espectador tem que trabalhar (basicamente Glauber Rocha, sem excluir Os Deuses e os Mortos e outros). Ficando então a alegoria como uma coagulação da metáfora: ela serve para a exposição de significações já fixadas, como veículo de comunicação e transmissão de uma mensagem já definida (seria o caso de filmes como Proezas do Satanás na Vila de Leva e Traz, Brasil Ano 2000, Tudo Bem). Isto como tendência, pois tanto Terra em Transe recorre parcialmente a alegorias sem ser no seu conjunto uma alegoria, como Proezas oferece níveis de ambiguidade, embora seja no seu conjunto uma alegoria.

E se perguntar: por que a abrangência (para continuar com esta palavra)? A abrangência alegórica permite que o conjunto social abordado seja dominado/domado pela obra. Essa forma dramática fechada, solidamente construída, com ponto de vista único, atribui ao conjunto social abordado uma determinada significação que é passada para o espectador. Essa forma domina o conjunto social ao lhe atribuir uma significação única, ao encerrá-la dentro de um sistema dramático unificado de significações determinadas. O que não é alterado pelo fato de que a alegoria exponha contradições dentro do conjunto social abordado, nem pelo fato de que possa ser eventualmente considerada de difícil decodificação. Esse ponto de vista unificado torna-se ainda mais sensível quando se recorre a um personagem único ou, como em Tudo Bem, a um lugar único. A abrangência centralizada e centralizadora fica patente.

O ponto que proponho para a discussão é: em que medida este sistema dramático está relacionado com um projeto de poder? Essa forma com ponto de vista único, que enfeixa o conjunto social abordado numa significação única pode ser interpretada como uma forma de dominação justamente porque ela deixa passar uma só voz e leva a uma significação única. Por mais que ela fale de contradições, ela é uma forma sem contradições. A alegoria é uma forma rompida, nunca é uma forma em crise (é mesmo?). Não sei muito bem até onde levariam estas considerações, mas a seguir nesta linha faz-se o processo de todo o gênero conhecido como “retrato” ou “teoria” do Brasil.

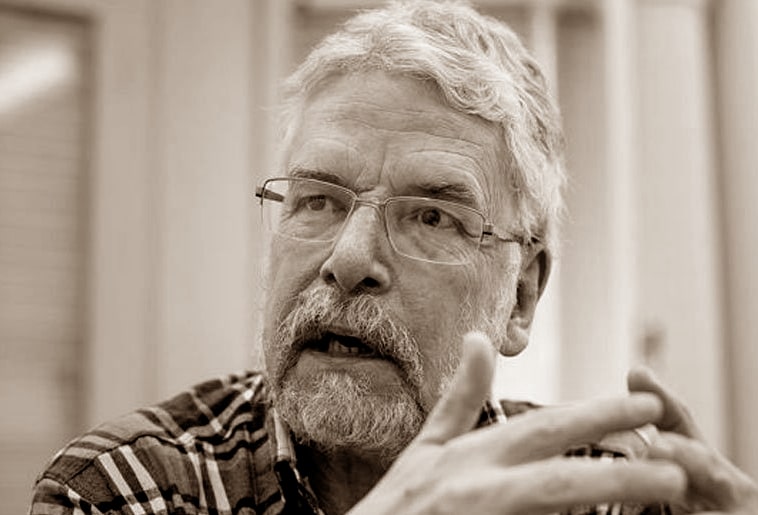

*Jean-Claude Bernardet é professor aposentado de cinema na ECA-USP. Autor, entre outros livros, de Cinema brasileiro: propostas para uma história (Companhia das Letras).

Publicado originalmente na revista Cine Olho, no. 5/6, junho-agosto 1979.