Por FLÁVIO R. KOTHE*

Só se chega a entender uma grande obra refazendo as conexões de seus relacionamentos sígnicos e suas significações: uma leitura complexa de algo denso

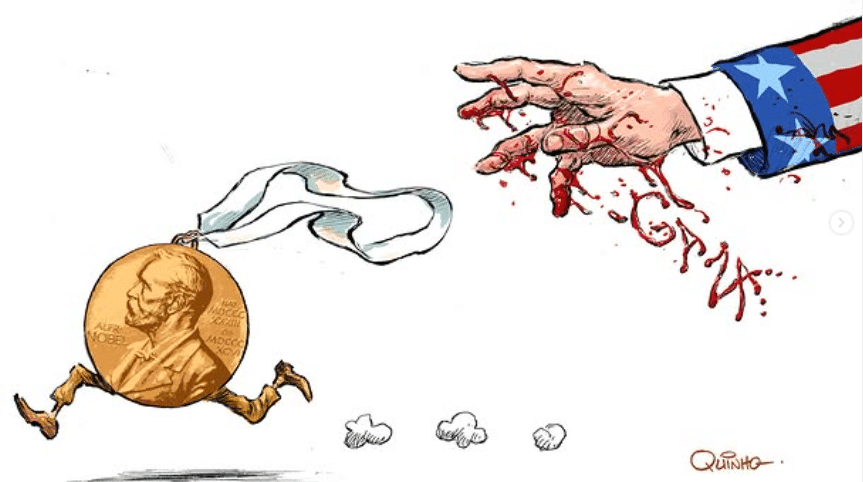

Departamentos universitários podem se ver defrontados com a proposta de reatualizar o ensino de estética e podem até se defrontar com a proposta de que se recomendem aos alunos obras clássicas da estética e filosofia da arte – como Platão, Aristóteles, Vitrúvio, Alberti, Baumgarten, Kant, Hegel –, mas tendem a optar por pequenas antologias e se submeter ao argumento de Arthur Danto, um pensador menor de New York, de que é preciso ampliar a concepção do que seja arte e que a “arte contemporânea” é tanto mais atual quanto mais for lixo reciclado. Isso é a mera inversão da proposta de Hípias, no sentido de que “belo é o ouro”. O menor é sempre mais fácil que o duro caminho das pedras das grandes obras, que perduram por século porque têm algo mais a dizer.

Sócrates argumentou que Fídias poderia ter usado ouro, em vez de prata e marfim, nas esculturas dos deuses no Partenon, mas não fez isso porque os materiais precisam ser adequados aos seus fins. O que Platão não diz é que os deuses gregos eram de pele clara, loiros, arianos, como era a classe dominante grega, sendo mais adequado usar mármore, marfim e prata, enquanto os escravos tinham a tez, os olhos e cabelos escuros. Isso levou, na Roma antiga, conforme observou Nietzsche, à distinção entre bonus e malus, que deu na oposição bom x mau, ou seja, bom era ser senhor, mau era ser escravo. E continua sendo.

Que os materiais devam ser adequados às suas finalidades é algo chave para a arquitetura. Como os alunos nos próximos anos nem vão aprender que existe o Hípias Maior, não terão seus neurônios alimentados para pensar essa questão, que contém algo muito prático. Inhotim está tendo uma sucessão de amostras de lixo reciclado, fazendo de conta que é arte atual. Pode ser atual, mas não é arte. Seria simplório achar que o mundo atual é somente lixo e que, portanto, somente lixo pode expressar sua natureza. O lixo só se sabe o que é pelo não-lixo. Daí se inventa que o “autor” não quis fazer arte, e sim provocar a reflexão. Ora, o pensar se abriga em grandes obras, não em artefatos de fácil decifração.

Uma obra arquitetônica, uma roupa de grife, uma novela, uma cidade são coisas diversas, mas todas podem ser lidas porque todas são textos e são significativas. Analisar obras de pintura pode ajudar a entender, por exemplo, obras da moda, assim como as duas podem ajudar a ler cidades, decifrar o que costuma ser deixado fora da atenção. Qual é, porém, o sentido do termo texto?

Pareceu bem esperta a proposta de ver no texto um signo ampliado. O signo tem sido visto como cerne e síntese do texto. Sendo reduzido a um “signo”, tem sido este entendido pela linguística de Ferdinand Saussure como algo fechado, formado por significante e significado. Ora, um signo não é algo fechado, ele se conecta a outros signos, se conecta a órgãos de percepção e aparelhos que o produzem e reproduzem. Dependendo do contexto, algo pode ser entendido de um modo ou de outro. Pode-se ler de modo simplório um texto complexo, como também fazer uma leitura complexa de algo que é bastante simples. Só se chega, porém, a entender mais uma grande obra refazendo as conexões de seus relacionamentos sígnicos e suas significações: uma leitura complexa de algo denso.

A redução usual do conceito de signo a significante e significado, como se fossem seu corpo e sua alma, não consegue dar conta de procedimentos como a ironia, a piada, um sentido que seja diferente do conjunto de significados dos termos. Na ironia, o sentido da palavra pode ser o exato contrário do significado literal dela. Na piada, aflora um sentido súbito que vai na contramão de tudo o que parecia estar sendo narrado. Costuma-se ensinar que o signo é arbitrário, pois há palavras diferentes em línguas diversas para designar as mesmas coisas.

Ora, quando se está num sistema sígnico, o signo é coercitivo, caso a pessoa queira ser entendida e não ridicularizada. Nenhuma palavra significa apenas uma coisa. Ela como que se esconde atrás de si. Quando num poema há ressonâncias do sentido na configuração sonora, o significante se torna significativo. O que parece simples não é tão simples como parece.

Para analisar sonhos, Freud propôs distinguir os níveis do “conteúdo manifesto” e do “conteúdo latente”, ou seja, o texto onírico precisa ser lido de tal maneira que se perceba como “mensagem” efetiva algo que pode ser bem distinto do que à primeira vista aparece. O manifesto é resultante do conflito entre ânsia de dizer algo e forças que querem impedir que isso aconteça.

A resultante não é nem uma força nem a outra, mas a deformação de ambas em algo que não é mais nenhuma delas, contendo ambas em si. Isso significa que o que como sonho se manifesta tem significações no próprio manifesto, o que não coincide com o propalado caráter arbitrário do significante verbal. O sentido do sonho é a pulsão que o gera, não é apenas o resultado dele. O que é gerado também gera.

Um texto é uma tessitura, algo tecido. Quando se coloca um tecido sob a lupa, ele parece uma rede. Paul Celan tem um poema em que a rede é a imagem central do “enredo”, da ação relatada:

“NOS RIOS ao norte do futuro

lanço a rede, que tu indeciso lastras com sombras escritas por pedras”.

A rede que é lançada em algum rio busca o peixe. Como atividade, tem uma intenção prática. O mesmo, talvez, não se possa dizer da imagem que é transmitida. A rede que no poema se lança não é apenas em um rio, mas nos rios ao norte do futuro, ou seja, em todos os rios que possam estar para além do futuro. É uma variante de Friedrich Nietzsche, que dizia que escrevia para ser lido dentro de 300 anos. É pretensioso querer lançar em todos e para bem depois do futuro mais imediato: ao norte, lá para onde o navio buscava referência para navegar.

Esse tu, em Paul Celan, pode ser um modo de o poeta se referir a si mesmo. É a leitura proposta por Hans-Georg Gadamer. Esse tu pode ser um não-eu. Sendo Paul Celan um judeu, o outro seria um “gói”, alguém que não pertence à comunidade dos eleitos. Não é essa, porém, a única leitura possível. O tu não é só um dúplice do eu.

A rede que é lançada pode ser lida como o próprio poema. As pedras têm sido interpretadas como lápides funerárias. Então as “sombras” seriam os mortos. A leitura sionista diz que as pedras seriam lápides das vítimas do nazismo. Não é a única leitura possível: a maioria das vítimas de campos de concentração não tinha lápide, era fumaça que saía pelas chaminés. As pedras não precisam ser lápides funerárias.

As sombras podem ser os mortos que cada um carrega, mas podem ser também vivências ruins, erros cometidos, perdas que se teve. O texto permite a multiplicação de suas leituras. A análise tende a reduzi-lo a um sentido fundante. O bom texto sempre vai além de qualquer leitura.

No século XVIII se tornou central saber qual seria o limite do conhecimento conceitual. Leibniz, após observar que na mente não há nada que não tenha passado pelos sentidos, exceto a própria mente, recomendou que se estudasse a estrutura dessa mente, prestando especial atenção às dimensões obscuras da mente. Com isso, ele ia um passo além de Descartes, que propôs a busca das ideias claras e distintas, dentro de um modelo matemático de verdade.

O que é claro para um, pode não ser para outro; onde a maioria vê algo uniforme, outro pode ver distinções e nuances relevantes, que mudam o sentido do que parece evidente. Christian Wolff fez distinções importantes nessas dimensões obscuras da mente, sua metafísica psicológica se distinguiu do modelo matemático do pensamento. Quando Baumgarten levou isso adiante e propôs o estudo dos produtos da parte obscura da mente, ao discernir a necessidade de desenvolver a estética, viu que era preciso desenvolver também o deciframento desses novos signos: propôs o estudo da semiótica e da hermenêutica.

Aqui se está apenas exemplificando, de modo breve, uma herança cultural que se perde ao reduzir a bibliografia no programa dos cursos a um autor, de leitura fácil. Ela é sempre simplória. Ao não dar conta do difícil, não se dá conta que já está superada pelo passado antes de começar. Essa vanguarda aguarda em vão exércitos que a sigam. Não percebe que já foi atropelada pelo que passou.

*Flávio R. Kothe é professor titular aposentado de estética na Universidade de Brasília (UnB). Autor, entre outros livros, de Alegoria, aura e fetiche (Editora Cajuína). [https://amzn.to/4bw2sGc]

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA