Por WALNICE NOGUEIRA GALVÃO*

A devolução do manto pela Dinamarca nos faz lembrar do alto padrão estético da arte plumária dos indígenas brasileiros

Quem disse que o bom exemplo não frutifica? A descolonização progride: após a volta do dinossauro Ubirajara a seus pagos, a Dinamarca devolveu um manto cerimonial tupinambá de plumas vermelhas de guará, o mesmo que deslumbrou a Exposição dos 500 Anos, no Ibirapuera. Rejubilou-se a comunidade tupinambá de Olivença, na Bahia, onde resiste a memória da peça. Mas não perca seu tempo compadecendo-se dos dinamarqueses: eles ainda possuem quatro desses mantos.

Em seu Museu Nacional há outros itens que nos dizem respeito e com os quais eles mesmos não têm qualquer relação. Mas acontece que nem seus autores nem seus comanditários são brasileiros, o que dificulta postular legitimidade – seja por propriedade, seja por posse. As dimensões do tesouro são espantosas. E foram parar na Dinamarca praticamente por acaso. Os itens originam-se da ocupação holandesa em Pernambuco, no séc. XVII.

Como aprendemos na escola, seu governador, o príncipe Maurício de Nassau, tencionava criar um polo civilizado na colônia, e para tanto atraiu sábios e artistas. Entre estes, Frans Post e Albert Eckhout, os dois maiores pintores do Brasil da época, ambos oriundos dos Países Baixos e pertencentes ao Século de Ouro da pintura holandesa e flamenga.

De Frans Post apreciamos suas muitas paisagens e panoramas, não só rurais como urbanas, sobretudo quando trazem sinais do trabalho humano, como os engenhos de açúcar pernambucanos. Já Albert Eckhout pintou por encomenda do príncipe uma série de telas para ornamentar sua residência em Recife, mas elas eram gigantescas, medindo quase três metros de largura, e não encaixaram. O príncipe levou-as à Holanda, mas acabou por presenteá-las ao rei Frederico III da Dinamarca, seu primo.

Albert Eckhout presta serviços à antropologia e à etnologia, retratando os povos originários, assim como negros escravizados e outras figuras humanas. Não se furtou a mostrar signos de canibalismo, como é o caso de uma indígena trazendo uma perna no cesto à cabeça e uma mão no cesto à cintura… A mais impressionante, pelo dinamismo e pela coreografia, é a monumental “Dança de índios”. Só de Albert Eckhout a Dinamarca possui 24 telas e desenhos. D. Pedro II, sensível à sua relevância estética e documental, teve a boa ideia de mandar copiá-las em tamanho menor, para depositá-las no Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro.

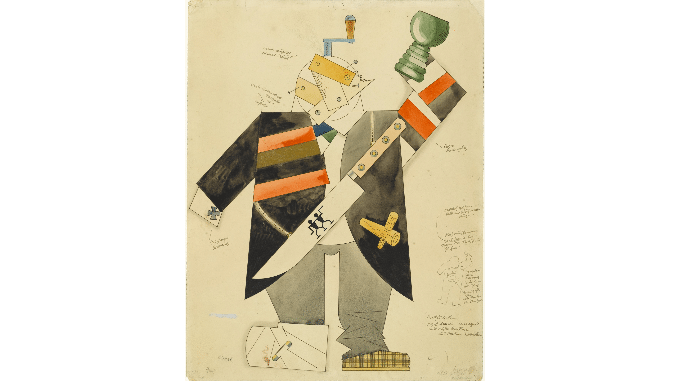

Quanto a nosso imperador, o manto tupinambá repercute na murça de seu “Traje Majestático”, recamada com penas amarelas de papo de tucano, simbolizando as origens indígenas do país e substituindo peça similar de arminho nas vestes imperiais europeias. A murça forma uma espécie de capinha curta, até o meio das costas, usada por cima de tudo, tal como a tupinambá, que é mais um mantelete que um manto propriamente dito, e vai até a cintura. O “Traje Majestático”, ou os paramentos completos de D. Pedro II, inclusive a murça, pode ser visto no Museu Imperial de Petrópolis.

A abundante iconografia existente dá-nos acesso à suntuosa onipresença dos adereços de penas na indumentária de aztecas, maias e incas, bem como na concepção de um de seus deuses supremos, Quetzalcóatl, a Serpente Emplumada. E culmina na coroa de Montezuma, o último imperador azteca, que, para nossa consternação, também poderia entrar na lista da descolonização. A coroa de ouro e plumas verde-azuladas do pássaro quetzal, medindo um metro de diâmetro, de beleza e imponência sem par, exibida no Museu Arqueológico do México, não passa de uma cópia.

A coroa original pertence à Áustria e está em Viena, pois foi depositada pelos conquistadores espanhóis aos pés do imperador Carlos V, em preito de vassalagem. E nem é preciso lembrar o alto padrão estético da arte plumária dos indígenas brasileiros, que não fica adstrita a museus mas pode ser apreciada na prática constante que as aldeias lhe devotam ainda hoje.

*Walnice Nogueira Galvão é professora Emérita da FFLCH da USP. Autora, entre outros livros, de Lendo e relendo (Sesc\Ouro sobre Azul).

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA