Por GUILHERME CARDOSO DE SA*

Por um movimento antropofágico nas ciências humanas brasileiras

Um papel fundamental do historiador é não perder o “fio condutor” da história, isso não significa uma apologia da cronologia ou mesmo do historicismo. Toda leitura do presente é também uma (re) leitura do passado. Obviamente, existem divergências sobre interpretações, existem consenso historiográficos e dissensos, mas a história tem característica única de tocar a realidade, em outras palavras, antes de interpretar e dar sentido aos acontecimentos, surgem os eventos históricos, as continuidades, rupturas e as conjunturas.

Amiúde, são recheados de pormenores e versos, que afinal constituiu um “corpo histórico”, as intepretações mais aceitas dentre a produção historiográfica. Não são narrativas, por mais que ninguém na academia acredite em “verdades absolutas” é preciso diferenciar o joio do trigo.

A história, como campo científico, tem por característica valer-se do campo conceitual criado e difundido pela antropologia, sociologia, ciências políticas, etc.. A recíproca também é verdadeira, todas essas ciências buscam historicizar seus objetos a partir da historiografia. Para os não historiadores alguns debates, dentro dos consensos, passam à margem e podem caracterizar um grande desvio de compreensão.

Sobretudo, por que um olhar genérico sobre a “globalização” ou o “capitalismo” sem expressar as aproximações e distanciamentos desses processos no tempo e espaço tendencialmente levarão a construção de equívocos. Muitas vezes, de tamanha obviedade que ninguém percebe. Não me refiro às instrumentalizações de fragmentos de fatos ou interpretações para legitimar aspectos teóricos.

Destarte, não é corriqueiro que um historiador se aventura nos debates conceituais, a nós os fatos. Preciso estabelecer inicialmente minha relação com o objeto que nesse artigo proponho analisar. Quando assumi meu cargo de docente na rede estadual (SP) participava da subsede sindical aonde fazíamos muitos debates sobre as condições de trabalho docente e os impactos da reestruturação produtiva. Terceirização, flexibilização e precarização eram palavras de ordem. Essa era a “fronteira do debate” ou “Estado da Arte” sobre as condições de trabalho.

Um enorme número de dissertações, teses e publicações traziam a máxima já em seus títulos. No campo da educação e das ciências da saúde já no final dos anos 1990 e sobretudo nos anos 2000 os conceitos ganharam força. De fato, as condições eram ruins e inegavelmente o advento da tecnologia, sobretudo informacional, haviam imposto um novo paradigma. Minha experiência profissional pregressa no IBGE traria comigo não apenas o apego as estatísticas, mas também as experiências de recadastrar ruas e vielas que “surgiam” nas novas fronteiras dos bairros mais distantes da cidade, um mundo “opaco” dos “homens lentos” e invisíveis.

Foi no IBGE que aprendi sobre informalidade e que “sempre foi assim” para um número enorme de trabalhadores periféricos. Anteriormente, nos questionários o que hoje chamamos de informal era tratado de “por conta própria”. Se a decisão fosse minha eu manteria a nomenclatura anterior. Sem entrar no debate mais profundo, muito bem feito pelo professor Alexandre de Freitas Barbosa,[i] dos nuances que o conceito adquiriu após ser forjado em 1972 em um relatório sobre a economia do Quênia em uma missão da OIT.

Informalidade poderia ser definida simplesmente como o antônimo de formalidade. Um emprego formal, ou seja, constituído de um determinado formato, enquadrado em um determinado escopo tipológico. Um “tipo ideal” do economês para definir um emprego dentro das regas “humanizadas” do capitalismo, com direitos e deveres. O informal é o contrário disso, valendo as regras que escapam ao Estado e os arranjos históricos que legitimam variações de organizações produtivas que orbitam o almejado “capitalismo ideal” ante o “capitalismo real”. Dependeria a formalidade do seu oposto na economia-mundo?

Essa aparente dicotomia muito frágil faz o próprio relatório da OIT julgar que a informalidade é parte operante da economia formal, ou seja, não era um elemento caracterizador do “tradicional” ou “arcaico” que invariavelmente desapareceria com o avanço das relações capitalistas industriais. Há também muitos autores e pesquisas que trataram dessa falsa dicotomia, Chico de Oliveira é provavelmente o trabalho mais fundamental nesse sentido no Brasil.[ii] A nomenclatura anterior era muito mais potente, conseguia atribuir um valor de face ao conceito que o remetia diretamente a realidade, cada um por conta própria.

Mas, a mudança tinha um valor cientifico, afinal seria uma forma de estabelecer parâmetros entre países distintos. Quando comparamos com a França, por exemplo, percebemos que esse nunca foi um conceito estabelecido, no mercado de trabalho europeu os empregos que fugiam à forma eram demasiadamente marginais e o termo utilizado “atípicos” representava com exatidão aquelas sociedades. De fato, o conceito de “atípico” empregado no Brasil não faria nenhum sentido.

A práxis da sola de sapado ao pisar nas ruas de terras, visitar barracos e sentir a realidade de comunidades sem saneamento, vivendo de bicos, subempregos ou sem nenhuma renda foi um aprendizado que jamais escapou dos meus pensamentos. Um encontro com o Brasil. Muitas vezes em reuniões partidárias ou mesmo sindicais eu percebia que as palavras chaves faziam pouco sentido se empregadas naquele Brasil “atrasado”.

Deixe-me voltar aos tempos na APEOESP,[iii] mas especificamente ao ano de 2015, quando fizemos a greve mais longa da categoria no Estado de São Paulo, foram 92 dias. Muitos docentes aderiram mesmo não sindicalizados, a estafa, sobrecarga da dupla jornada e as salas superlotadas ajudaram. A maior parte das adesões eram de professores que haviam recém chegado, dos concursos de 2010 (o meu caso) e de 2014. Mas, não entrarei nos pormenores desses três meses.

Chamou a atenção um número grande de docentes que não aderiram e que alegadamente diziam que seu trabalho e salário eram “justos”. Lembro-me de conversar com vários docentes dessa nova leva, jovens que não aderiram. A chave para compreendê-los não era o “peleguismo”, mas sim as suas trajetórias. Muitos estavam felizes por ter conseguido passar em um concurso público. Para a maioria era a primeira experiência com estabilidade, não como “tapa buraco”, na linguagem erudita da secretaria o “Categoria O”.

Outros haviam traçado jornadas ainda mais instigantes, de vendedores ambulantes, cuidadores de crianças ou idosos, moto-fretistas e uma enormidades de ocupações sem direitos, desenvolvidas em suas casas ou em pequenas “empresas” familiares. A formação universitária em muitos casos era caso isolada na família ampliada. Como eu poderia convencê-los que aquele trabalho como professor (a) no serviço público estável condizia a um processo de precarização das suas vidas?

Era preciso compreender melhor “precarização”, que por condição semântica, interpretei como um processo de corrosão entre ponto A e ponto B, no tempo e espaço. Separei o conceito de precário para nomear o que era constante, ou seja, as condições de permanência em diferentes tempos e espaço. Por fim, tentei dar sentido a um processo que eu percebia não como precarização, mas como um desencantamento profundo.

Para esse processo de “desencontro” entre o trabalho e o trabalhador eu preferi utilizar o conceito marxiano de “proletarização”, ou seja, um processo entre a subsunção formal e real. Em outras palavras, o domínio do capital sobre uma determinada ocupação. Proletarização, com esse sentido, é um conceito extremamente potente, que permite compreender o longo processo de sedimentação do capitalismo em diferentes sociedades e atividades laborais. A análise sobre a legislação educacional permite mais depreender proletarização do que precarização. O controle sobre o trabalho e sua perca de sentido social são marcas fundamentais. Em contrapartida, esse fato, em minha opinião, não é uma piora das condições objetivas de trabalho, tal como jornada, salário, número de alunos por sala, etc…

Não podemos perder de vista que apenas em 1988 universalizamos o direito ao acesso à educação e nesse mesmo momento ampliamos a seguridade social. Essa é uma contradição brasileira, ao mesmo tempo que alicerçava um Estado de “bem-estar” passava-se por reformas neoliberais enlatadas no “Consenso de Washington”. Sabemos de países que cortaram direitos sociais nos anos 1990 ou mesmo cuja o sistema colapsou, caso da URSS.

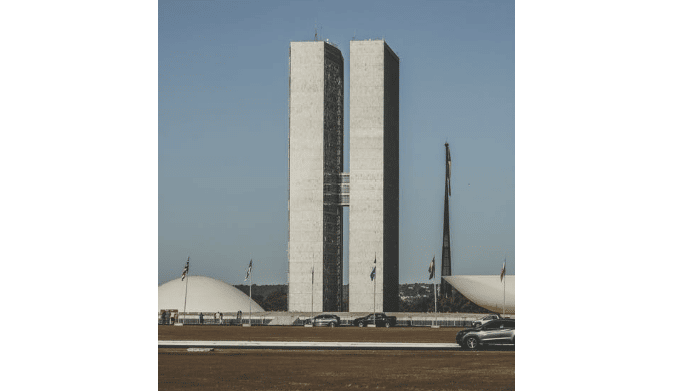

O caso brasileiro é único, sobretudo quando levamos em conta o tamanho territorial e populacional. Logicamente, analisar o Brasil em uma linha do tempo cronológica em que o final dos anos 1980 marcam a difusão neoliberal mundial não é totalmente pertinente e isso não deveria ser um impasse, principalmente aos marxistas. Se tomássemos a história da Europa como parâmetro poderíamos dizer que nosso 1978 foi o 1968 deles, ou dizer que o futuro do emprego deles é nosso passado. Mas, nenhuma comparação parece boa o bastante para compreendermos a nossa realidade periférica. A história comparada carrega armadilhas traiçoeiras. Detalhe que não impede de relacionarmos fatos de uma história Global aos elementos nacionais ou mesmo especificidades circunscritas no campo da micro-história.

Destarte, como analisar o mundo do trabalho em um país como o Brasil a partir de um olhar eurocêntrico? Quais elementos forjaram o mercado de trabalho brasileiro? São elementos sine qua non para quaisquer realidades? O capitalismo consolidado na periferia é comparável ao centro? Esses não são questionamentos meramente retóricos. Faria algum sentido utilizar o conceito de “empregos atípicos” para analisar a realidade brasileira?

Não me restaram alternativas a não ser mergulhar nas origens do conceito de precarização. As dúvidas eram tantas que utilizei o projeto do doutorado para fazer essa imersão. De forma geral o conceito surge na França no final dos anos 1970, para tratar especificamente de “precariedade das famílias” nos trabalhos de Agnes Pitrou.[iv](1978) Trabalho que buscou analisar a condições familiares, as redes de solidariedade que demonstravam vulnerabilidade e ao menos tempo protegiam de certos infortúnios. Para a autora essas famílias não são as que estão na assistência social(marginalizadas), recebem benefícios ou são assistidas por quaisquer programas, ao menos tempo não são a classe média caracterizada pelo emprego estável, consumo e lazer.

Oportunamente, nos anos 1980, o conceito é utilizado em relatórios sobre as condições socioeconômicas na França. Na década de 1980 o conceito ganhará espaço no debate público, partidário, acadêmico e far-se-á presente em relatórios estatísticos governamentais[v]. Esse movimento permite um alargamento do conceito e sua utilização, mesmo que pouco rigorosa, para tratar da renda do trabalho e das condições dos contratos. Na França esse é um momento em que “precariedade” é sinônimo de “nova pobreza” e “marginalidade”.[vi] Não obstante, as décadas de 1980-90 irão marcar o deslocamento do conceito do campo da assistência social e da política pública para a sociologia do trabalho.

Será Offredi[vii] (1988) que introduzirá o termo na sociologia, mas ainda identificando “precariedade” com pobreza e marginalidade. O autor assinala que as mudanças na organização da produção, ou mesmo sua desorganização, são processo possivelmente mais amplos que generalizam as incertezas e estariam criando uma outra forma de sociabilidade. Uma inflexão ocorrerá com o artigo de Dominique Schnapper (1989) “Rapport à l’emploi, protection sociale et statuts sociaux” cujo termo “précarité” estará associado “vers l’emploi” (para o emprego). Como ressalta Barbier[viii] (2005)

Dominique Schnapper nunca utilizará o conceito antes, mesmo de forma mais restrita, porém, e sua produção posteriores será marcada pelo uso de “precariedade do emprego” como uma categoria analítica central. Nessa fase o conceito se afasta de sua formulação inicial lentamente e ainda no início dos anos 2000 há utilização entrelaçando pobreza-precariedade como elementos de um mesmo fenômeno social (BARBIER, 2005).

Cabe-nos, focar nas Ciências Sociais, que apenas no início dos anos 1990 (PAUGAM[ix], 1991; CASTEL[x], 1995) iniciará investigação destacando em particular o “aumento das incertezas sociais”, a ruptura de um “pacto social fordista” e colocando a questão da relação com que os indivíduos mantêm no presente e no futuro no contexto da crise econômica. Essa questão da “incerteza” será central quanto a recepção do conceito de precarização por esses sociólogos. Serge Paugam[xi] (2000) separa e sistematiza dois conceitos que poderiam ser empregados, por um lado a “précarité de l’emploi” e “précarité du travail”.

Já é possível notar que o conceito se amplia ultrapassando apenas os limites do que até então eram considerados “atípicos”. No caso de “precarização do trabalho” Paugam enquadra uma dimensão individual, vista a partir dos próprios trabalhados sobre sua ocupação, ou seja, a precariedade do trabalho se caracteriza por um trabalhador que se sente mal pago, não reconhecido ou mesmo que seu trabalho seja desinteressante. Por “precariedade do emprego” Paugam estrutura uma análise que leva em conta mais a forma jurídica, o contrato e os direitos sociais do trabalho. Castel (1995) irá mais longe ao atribuir a “précarité” como uma desestabilização irrestrita da sociedade, a “erosão da condição salarial”.

Pierre Bourdieu (1998) na obra “A precariedade está por toda parte” dá um sentido a “précarité” com maior amplitude que Castel ou Paugam, para ele precariedade é verdadeiramente um “modo de dominação” baseado em um estado generalizado de inseguranças e incertezas, que por finalidade obriga a sociedade a aceitar condições de exploração, emprego e vida mais degradantes.

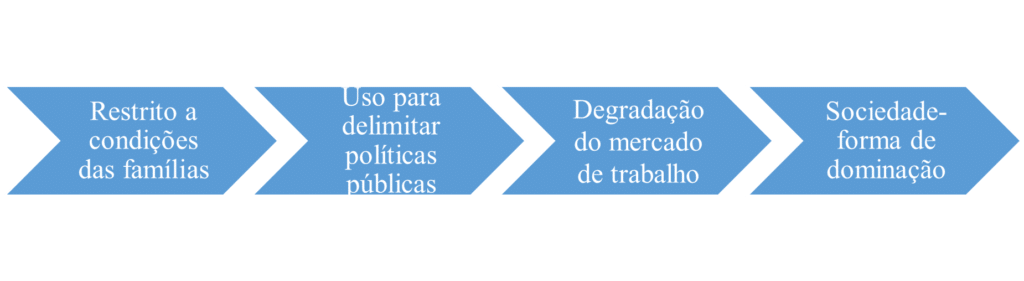

Identificamos quatro momentos distintos que o conceito de precarização perpassou, incluindo uma “etapa” a classificação de MAURÍCIO[xii] (2015). Primeiramente, constituiu-se a partir da análise antropológica e da assistência social com enfoque na família no final dos anos 1970. No início da década de 1980 passou a ser utilizado como categoria nos relatórios que balizariam políticas públicas (primeiro alargamento). A década de 1990 marcará as condições específicas da utilização relativa ao “emprego” em duas “etapas”.

A partir da obra de Castel (1995), o conceito passa a caracterizar a crise da “sociedade salarial”, ou seja, não é mais restritivo as condições meramente das ocupações, mas de todo o arranjo que engendrou a construção das relações fordistas de produção industrial e reprodução social da força de trabalho (segundo alargamento). O segundo alargamento caracteriza-se por expandir a análise do emprego para a sociedade.

Finalmente, o terceiro alargamento ocorre com a possibilidade de interpretação de Bourdieu (1998) em que não é apenas a sociedade salarial que entrou em crise, mas a própria vida, a existência humana está permeada por uma nova forma de dominação. A insegurança e as incertezas configuram um novo ethos um “estado permanente de precariedade”, seja no setor público ou privado, na saúde ou na educação. O próprio futuro é a desesperança, ou seja, não pudéssemos vivenciar nada diferença da tragédia do presente.

A metamorfose do conceito

Momento cuja França passava por transformações sociais e econômicas oriundas das sucessivas crises desde o início dos anos 1980. Mesmo assim, até o final da década a taxa de ocupação em empregos a “status” encontrava-se próximas a 82% da população economicamente ativa e as outras formas de empregos eram definidas em uma categoria única, os “atípicos” (LEITE[xiii], 2009).

Luc Boltanski e Eve Chiapello[xiv] (1999), utilizam caminhos diferentes dos até aqui visitados, analisam o que seria o “neocapitalismo” e suas implicações no mundo do trabalho. Na obra defendem um uso mais restrito do conceito, sobretudo, por defenderem o emprego do método comparativo para delimitar a “precarização”. Ou seja, só seria possível identificar o fenômeno a partir das condições pregressas.

Concomitante o conceito de Flexibilização será a base de crítica semelhante, mas predominante em língua inglesa. No caso específico da flexibilidade o emprego do conceito está mais restrito as condições da ocupação e sua trajetória negativa em relação a estabilidade, rendimentos, na construção de carreiras e ao acesso a proteção social do trabalho. Também será empregado para designar um movimento mais amplo, nova forma de organização do capitalismo globalizado empregado como “acumulação flexível”. O próprio termo é designado nas propostas de reformas sobre os contratos de trabalho no final da década de 1970 e início dos anos 1990 nos países da Comunidade Econômica Europeia com sentido positivo de “modernização”.

Mas, diferente da recepção brasileira do conceito, que esboçarei adiante, houve um debate mais amplo na França, sobre sua capacidade heurística e legitimidade. Apenas para exemplificar poderíamos citar o trabalho mais crítico como o de Chantal Nicole-Drancourt[xv] (1992) em artigo que analisa, sobretudo, a condição da inserção de jovens no mercado de trabalho. Inicialmente ela deixa claro que o conceito de “precariedade” se apresenta com bastante polissemia já no início da década de 1990 e “a noção de precariedade é ampla, onipresente e muitas vezes não rastreável” (pag. 57).

No artigo “L’idée de précarité revisitée” a autora busca uma definição para diferenciar “precariedade” de “trabalho precário”. Em suas pesquisas, sobre trajetória dos trabalhadores jovens, a autora cita que não é possível igualar precariedade e trabalho precário e que é bastante comum que trabalhadores jovens assumam empregos precários no início da carreira, notabilizando mais como um processo de mobilidade que de precariedade.

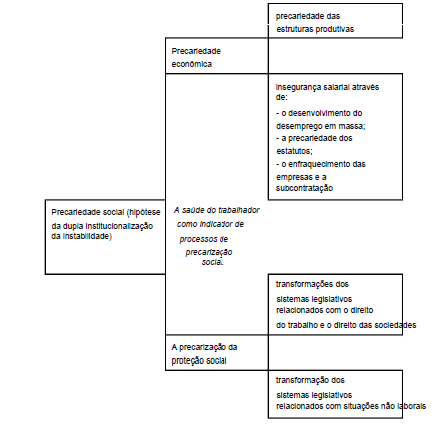

Outra contribuição crítica é de Beatrice Appay[xvi] em um capítulo de livro publicado em 1997 intitulado “Précarisation sociale et restructurations productives”. A socióloga é uma das poucas a chamar a atenção e tentar diferenciar “précarité” (precariedade) de “précarisation” (precarização). Nesse contexto, a autora identifica “precarização” como um processo, parte de um conjunto de fatores que se conjugaram em um determinado tempo/espaço. Enquanto “precariedade” seria um estado, uma condição e estaria mais relacionado com a exclusão social.

Mas, a autora percebe que o conceito de “precarização” está sendo reformulado, em parte por um grupo de administradores que visa mascaras as novas formas de exploração e insegurança, substituindo por “mobilité” (mobilidade). Appay identifica três “vertentes” principais nesse processo de reformulação. Nesse processo, a autora busca categorizar e definir um conceito de “precarização social” criado a partir da “dupla institucionalização”, por um lado a insegurança econômica e por outro a insegurança da proteção social, A configuração proposta seria a seguinte:

QUADRO 1– Sistematização conceito de Precarização Social

Barbier (2005) faz um balanço do conceito e uma análise sobre a pertinência de seu emprego para além das fronteiras francesas, especificamente em países europeus como Espanha, Itália, Reino Unido, Alemanha e Dinamarca. Conclui em seu artigo que o uso do conceito de “precarização” não serve para as realidades da Alemanha, Dinamarca e Reino Unido. No caso da Dinamarca e Reino Unido não há regulamentação rígida do trabalho e contratos, mas no caso da Dinamarca existe uma proteção social que impede quaisquer características de “precariedade”, mesmo para aqueles fora do mercado de trabalho.

Para um segundo grupo formado por França, Itália e Espanha o autor julga que o conceito de “precariedade” é possível de ser importado, mesmo que com ressalvas. O autor identifica a Alemanha com um caso específico cujo empregos marginais, conceito similar ao de “atípicos” na França, não se modificaram no período, o que colocava a questão da “precariedade” sem fundamentos na realidade, somado a um Estado em que a proteção social continuava universalizada.

Jean Claude Barbier faz uma questão fundamental: Qual a relevância de exportar o conceito “précarité” para a União Europeia? Não deveríamos fazer o mesmo antes de empregá-lo?

Precarização no Brasil: entre a onipresença e nominação

Necessário um aviso inicial ao leitor, preciso definir um ponto de partida, não muito claro no emprego do conceito na produção acadêmica brasileira. Dessa maneira, compreendo “precarização” como um processo que no espaço/tempo é possível verificar, qualificar e quantificar os elementos que declinam as condições de trabalho. O tempo é uma variável imprescindível. Porém, “precário” emprega-se como um adjetivo que qualifica uma situação quase imutável de ocupações ou trajetória de trabalhadores.

Feito esse aviso inicial, podemos prosseguir para compreender a pertinência dos diferentes empregos do conceito em diferentes campos científicos brasileiros. Indicarei pontos muito específicos da minha pesquisa, talvez isso poderá deixar a impressão que os dados são preliminares. Deixarei o conjunto dos dados para a futura publicação da tese, mas posso garantir que essa pequena demonstração tem fundamentos bastante sólidos.

Irei apresentar apenas um pequeno esboço, focado em dados gerais do mercado de trabalho, apenas em um esforço estatístico para tentar vislumbrar o que venho aferindo. Poderíamos utilizar dados sobre afastamentos de trabalho ou aposentadoria por invalidez, dados do DATAPREV ou dos Censos. Poderíamos nos valer do CAGED ou outras variáveis que de algum modo contribua para reconstituir o cenário. Utilizei a PNAD por ter dados nacionais e estar consolidada nesse período com uma metodologia que sofreu poucas alterações. Friso, esse é apenas uma amostra de dados para problematizar nosso objeto.

Pensando a partir dessa definição de “precarização” como processo de um ponto A ao ponto B, utilizarei o recorte de dados no interim de 1976-2002. A justificativa dessa periodização encontra-se no fato de existir um consenso que o mercado de trabalho no Brasil se consolida com o assalariamento concomitante ao milagre econômico, sendo 1976 uma data pertinente para alcançar os dados antes da crise que afetou o Brasil na “década perdida” de 1980. Na outra ponta, o ano de 2002 é uma data que não englobaria os “anos Lula”, considerados contraditórios por marcar um avanço na formalização do emprego, mas em conjuntos de baixa remuneração e qualificação. Escolhendo essa periodização evitamos polemicas que poderemos enfrentes em outros momentos.

Utilizarei os dados da PNDA contínua para tentar elaborar um retrato do mercado de trabalho no Brasil para pensar especificamente os movimentos históricos envolvidos nessas transformações. Vejamos, em 1976 aproximadamente 50% dos trabalhadores recebiam entre ¼ e 2 salários, 77% aproximadamente, recebiam entre ¼ e 5 salários e trabalhadores sem salários representavam 12,5%. Da força de trabalho 38% era assalariada com carteira, 24% assalariado sem carteira e 38% eram de não assalariados. Os dados da PNAD de 2002 são muito semelhantes, sendo 37% de assalariados com carteira, 23% de assalariados sem carteira e 41% de não assalariados. A renda em 2002 consistia entre ½ e 2 salários 55%, até 5 salários 74% e sem salário representavam 13% da população economicamente ativa.

Um cenário bastante estável que deveria remeter ao adjetivo precário para exemplificar sua totalidade, seja na análise quantitativa ou qualitativa, visto que a renda da metade da população economicamente ativa é de até dois salários mínimos.

Ao segmentar os dados, trabalhando apenas com “urbanos” percebemos a mesma estabilidade. Na faixa salarial de 1 e 2 salários temos 30% em 1976 e 29,70% em 2002, entre 2 e 5 salários 24,50% em 1976 e 26,50% em 2002. Interessante olhar as faixas de salários mais altas, pois se houve uma alteração substancial no conjunto dos melhores empregos seria perceptível nesse intervalo de aproximadamente 25 anos. Na faixa entre 5 e 10 salários temos em 1976 8,75% ante 8,50% em 2002, entre 10 e 20 salários 4,10% em 1976 e 4,60% em 2002 e acima de 20 salários 1,40% contra 1,30% em 2002. Entre 1976 e 2002 também há certa estabilidade nos trabalhadores que contribuem para o sistema previdenciário, são 47% em 1976 e 45% em 2002.

O conceito de precarização, seja na sua versão mais limitada que relaciona apenas “do emprego” ou sua versão ampliada como “na sociedade” é a priori difícil de imaginar na realidade do mercado de trabalho brasileiro. A utilização generalizada do conceito nas diferentes áreas da ciências no Brasil é de fato um desafio de compreensão. Mas, quais caminhos o conceito de “precarização” transcorreu entre sua formulação e desembarcar em Pindorama?

Passei algum tempo debruçados nos artigos, publicações e nas teses e dissertações que introduziram o conceito, seus autores e seus orientadores. Consegui definir um grupo que defino “receptores” e outro de “difusores” do conceito. Um fato interessante foi descobrir que as primeiras menções ao conceito ocorreram na área de “Serviço Social”. Somente no início da segunda década do século XXI “precarização” passar a ter mais menções que “flexibilização” na busca da Plataforma CAPES, enquanto já no início dos anos 2000 era mais utilizado que “terceirização”.

Utilizei esses conceitos à medida que percebia o uso simultâneo nos trabalhos analisados, muitas vezes como sinônimos ou sugerindo grau de relacionamento, seriam resultados da terceirização e da flexibilização o processo de precarização. Porém, será o conceito de “precarização” que ao final da segunda década do XXI prevalecerá, como uma síntese dos processos envolvidos. Nota-se também, que quase nenhum trabalho, seja do grupo receptor ou do grupo que classifiquei como difusor, preocupa-se em explicar e definir tal conceito. Seria meramente uma categoria instrumental como me sugeriu a professora Ana Elizabete Mota[xvii]? Ou estamos diante de uma “nominação” de um dado processo que os cientistas sociais tendem a entender como clarividente?

Quando em 1993 o CRH[xviii] número 19 publicou o artigo “Crítica da divisão do trabalho, saúde e contra-poderes” de Annie Thébaud Mony o conceito passou a frequentar a constelação das ciências socais brasileiras, iniciando seu desembarque no Nordeste brasileiro, sobretudo na UFBA (Universidade Federal da Bahia) e UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). Na publicação número 21 do caderno CRH em 1994 um grupo de pesquisadoras[xix] publicaram a segunda parte de uma investigação intitulada “Mudanças de Gestão, Precarização do Trabalho e Riscos Industriais”.

Nesse artigo utilizam o conceito de precarização do trabalho, porém ele não havia sido empregado na primeira parte do artigo em 1993. A partir desse ponto, aos poucos o conceito vai ganhando espaço em meio as análises que versam sobre “terceirização” e “flexibilização”. A “reestruturação produtiva” conduziria ao processo de “precarização”.

No Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq predomina a “palavra-chave” “precarização” – 68 grupos – em detrimento de “flexibilização” – 10 grupos – e “terceirização” – 13 grupos. Particularmente, precarização ganhou corpo e expandiu-se na literatura acadêmica nacional justamente no momento cujo mercado de trabalho fazia um movimento “anticíclico” um aumento de formalização sem paralelos.

Outro elemento histórico que se consolidava, mesmo que com avanços e retrocessos, eram os direitos sociais criados a partir da Constituição Federal de 1988. Poderíamos dizer que o conceito de “cidadania regulada” de Wanderley Guilherme dos Santos[xx] sofreu uma metamorfose para “cidadania ampliada” a partir de 1988, pois os direitos garantidos na Constituição Federal não estavam relacionadas somente ao emprego formalizado. Exemplificando melhor, a frase-título “quem tem ofício tem benefício”, síntese brilhante da professora Ângela de Castro Gomes, sobre o período Vargas e a consolidação da CLT e a relação com os direitos sociais, entrava em declínio vide as garantias sociais, tratadas como cláusulas pétreas constitucionais, criando um marco jurídico para o “Wefare States” brasileiro.

Não estamos afirmando que o país passou a ter um Estado de “bem-estar”, obviamente, mas que o marco jurídico foi criado exatamente no ano que o Consenso de Washington afirmava suas diretrizes neoliberais. Essa contradição é especificamente nossa, não deve ser menosprezada. Vejamos um dado muito significativo do DATAPREV, entre 1991-94 cerca de dois e meio milhões de trabalhadores rurais puderam se aposentar sem nunca ter contribuído para a previdência. Direitos para gestantes, deficientes e benefícios para idosos sem renda. A universalização do acesso à educação e a criação do SUS não são elementos que possam escapar de uma análise mais profunda da sociedade brasileira no período. O próprio conceito de Appay “precarização social” está ancorado no binômio emprego-saúde. Logicamente, poderá utilizar-se uma análise micro, a saúde especifica de um trabalhador, sua condição de saúde ocupacional ou mesmo as regras de uma categoria.

Penso nesse caso, mais importante que olhar a “árvore” e conceber a “floresta”. Nesse sentido, mesmo que exista processos específicos que poderiam ser caracterizados como precarização – piora nas condições de trabalho- de categorias como bancários, servidores de alto e médio escalão, engenheiros, etc… a trajetória do mercado de trabalho permaneceu estável e o país atravessou uma mudança significativa para os mais pobres.

Poderíamos concluir que a percepção de precarização é legitima quando o olhar partiu de um conjunto da classe média? A trajetória de um trabalhador migrante que conseguiu o primeiro emprego com registro na família poderia ser concebida como descendente em quais sentidos? O bancário que perdeu o emprego para a revolução informacional ocupará a vaga de telemarketing ou será a mulher negra migrante que encontrará seu primeiro emprego formal? Essas questões são relevantes, a trajetória dos trabalhadores pode conter a chave geracional e histórica constituída de clivagens importantes.

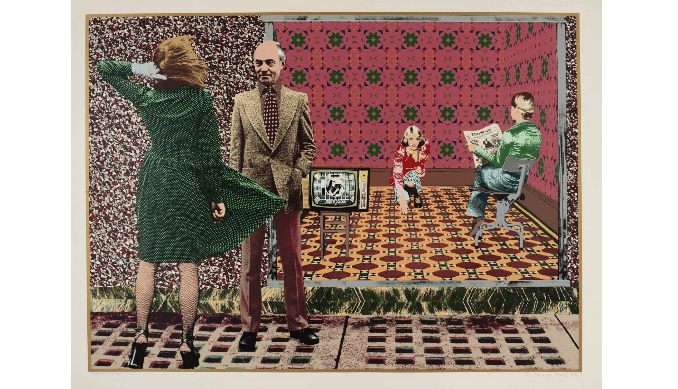

Um enorme contingente de brasileiros oriundos do nosso passado tragicamente precário, do campo, das articulações de trabalho que escapavam a CLT como a meação, colonato e a parceria, ou os trabalhadores migrantes “por conta própria”, os “autônomos” ou “boia frias” são um passado que não nos aproxima do centro capitalista. Ao importar elaborações e conceitos oriundos de realidade distinta a nossa corremos demasiado risco de encaixar a teoria na realidade e subvertendo nossa capacidade explicativa a partir de nossa própria realidade. Não significa que o referencial teórico, métodos ou debates desenvolvidos e articulados em outras realidades não nos sirvam, mas importante compreender o objeto de pesquisa a partir de suas entranhas.

Minha argumentação não é uma negação dos processos que o Brasil viveu a partir dos anos 1990, das privatizações, da desindustrialização que se intensificou com o golpe de 2014 e a Lava Jato, das modificações na CLT e mesmo em alterações em partes importantes da Constituição Federal de 1988, sobretudo na legislação social. Pretendo contribuir com o caminho importante de historicizar as ciências sociais. Como ensinou o professor Fernando Novais, os historiadores buscam explicar para reconstituir seu objeto, enquanto o cientista social reconstitui-o para explicar. Por um lado, a construção de uma teoria e dos conceitos sobre um dado objeto ou processo, por outro o olhar sobre as permanências, rupturas e as condições nas quais esse objeto e processo se estabelecem no tempo e espaço. Historicizar as teorias e os conceitos torna-se essencial.

A precariedade social poderia, dessa forma, ser compreendida como um elemento de longa duração da história brasileira, perpassando a relação dos trabalhadores com as ocupações e empregos que oportunamente, dada a conjuntura, afloram no presente constituído sempre de forte presença do passado. Uma sociedade cujo mercado de trabalho é constituído[xxi] por 1/3 de trabalhadores beneficiados pela CLT, dois quais aproximadamente 35% recebem até 2 salários e 2/3 são assalariados sem carteira ou não assalariados não pode ser comparada com mercados de trabalho que ocupações sem “status” são consideradas “atípicas”.

Por fim, ressalvo que as críticas aqui apresentadas não são direcionadas aos pesquisadores e autores que se utilizam do arcabouço teórico que busquei problematizar, por esse motivo quase não citei “fulano ou cicrano”. Minha pesquisa segue para buscar elementos nos quais possamos melhorar o debate teórico e avançar em compreender o presente. Como explicar que uma boa parte da classe trabalhadora no país aderiu aos discursos de “empresários de si”, da CLT ser um entrave para empregadores e empregados ou que trabalhadores com CLT teriam privilégios e não direitos? Seria apenas um convencimento ideológico? Ou será que ouvir esses trabalhadores é também desvendar nosso passado e recolocar questões fundamentais para a ação política atual?

*Guilherme Cardoso de Sá é professor de história no Instituto Federal de São Paulo (IFSP).

Notas

[i] De “Setor” para “Economia Informal”: Aventuras e Desventuras de um Conceito. 2009.

[ii] Crítica à razão dualista/O ornitorrinco. Boitempo Editorial, 2015.

[iii] Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo.

[iv] Vida precária, famílias em dificuldades, Paris, CNAF.

[v] A primeira introdução concreta no seio das políticas públicas foi afirmada com o relatório Oheix (1981) e depois com o relatório Wresinski (1987).

[vi] Na França definidos como “exclusion” e “nouvelle pauvreté”.

[vii] La précarité des années quatre-vingt ou un phénomène social en gestation dans la société , Revue internationale d’action communautaire, 19/59, pp. 21-32.

[viii] La précarité, une catégorie française à l’épreuve de la comparaison internationale. Revue française de sociologie, v. 46, n. 2, p. 351-371, 2005.

[ix] Desqualificação social: ensaio sobre a nova pobreza, Paris, PUF, col. “Sociologias”, 1991

[x] Les Métamorphoses de la question sociale, une chronique du salariat, Fayard, 1995.

[xi] O trabalhador precário: novas formas de integração profissional, Paris, Presses universitaire de France, col. “The Social Link”, Série “Documentos de Investigação”, 2000

[xii] MAURÍCIO, Francisco Raphael Cruz. PRECARIEDADE: Uma genealogia sócio-histórica do conceito. Revista Piauiense de História Social e do Trabalho. Ano I, n° 01. Julho-Dezembro de 2015. Parnaíba-PI.

[xiii] O trabalho e suas reconfigurações: conceitos e realidades. O trabalho reconfigurado: ensaios sobre Brasil e México. São Paulo: Annablume, p. 20-4, 2009.

[xiv] CHIAPELLO, Eve, and BOLTANSKI, Luc. Le nouvel esprit du capitalisme.

[xv] L’idée de précarité revisitée. Travail et emploi, n. 52, p. 57-70, 1992.

[xvi] Précarisation sociale, travail et santé. Paris: Iresco-CNRS, 1997.

[xvii] Entrevista concedida ao autor em setembro de 2022.

[xviii] Centro de estudos e pesquisas em humanidades-UFBA.

[xix] Tânia Franco, Maria da Graça Druck, Angela M. Borges, Ângela M. A. Franco.

[xx] Cidadania e justiça: a política social na ordem brasileira. Rio de Janeiro: Campus, 1979

[xxi] Dados do período de recorte 1976-2002 para a análise proposta pelo autor.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA