Por MARCOS DEL ROIO*

Após os anos 70 deixa de ser controverso que a natureza da revolução brasileira passa a ser socialista, contudo o PCB no seu VII Congresso ainda reafirmou que a revolução era democrática e nacional

1.

Não é de agora que ocorre um debate muito equivocado no seio da esquerda brasileira com o uso da categoria de democracia popular. Essa categoria tem uma história centenária, a qual deve ser rapidamente resgatada para que se esclareça os pontos de confusão que afetam a discussão.

Logo em seguida à derrota da revolução socialista internacional, em 1921, a Internacional Comunista teve que repensar a sua estratégia. Foi então concebida a estratégia da frente única do proletariado. A palavra de ordem seria “Por um Governo operário”, logo estendido logo depois para “governo operário-camponês”. Esse propalado governo seria uma forma de aproximação da ditadura do proletariado. A polêmica logo se estabeleceu entre os que entendiam essa forma de governo como aproximação ou como sinônimo de ditadura do proletariado.

Uma reflexão teoricamente mais bem elaborada apareceu com György Lukács, no segundo semestre de 1928, quando escreveu o projeto de tese para o II Congresso do Partido Comunista da Hungria. Para György Lukács, entre a ditadura feudal-burguesa, que vigia, e a revolução socialista, deveria existir uma fase denominada “ditadura democrática”, durante a qual a revolução burguesa alcançaria os seus limites e haveria uma disputa aberta pelo poder entre burguesia e proletariado.

Nessa fase da luta de classes a vitória da burguesia redundaria numa ditadura fascista e a vitória do proletariado redundaria na ditadura democrática do proletariado. Seria então uma fase de disputa aberta pela hegemonia (categoria que Lukács não usa). Esse documento foi descartado, pois nesse momento predominou na Internacional Comunista a tese de que não haveria fases intermediarias de aproximação entre a dominação burguesa e a revolução proletária.

Com o avanço do fascismo, a partir de 1934, há uma reorientação da política da Internacional Comunista, que culmina com a formulação da Frente popular antifascista. Em 1936, em plena guerra civil espanhola, Palmiro Togliatti formula a tese da “democracia progressiva”. A revolução espanhola era ainda burguesa, mas com o aprofundamento da democracia seria colocada a questão da passagem ao socialismo. Essa tese foi retomada por Palmiro Togliatti em 1944 quando do seu retorno a Itália. Nesse momento, a expressão “democracia popular” já havia preponderado, com formulação feita por Dimitrov e se espalhado por todo o movimento comunista, tendo sido utilizada mesmo por György Lukács.

2.

A tese era que com a derrota do fascismo e do colonialismo daria origem a um regime de “democracia popular”. O primeiro ponto a ser então retido é que a democracia popular surge de uma ruptura histórica, não da evolução de alguma eventual democracia burguesa. Outro ponto a ser retido é que na democracia popular há uma disputa pela condução da vida social entre a burguesia, que continua a existir, e o proletariado, que detém o poder político por meio do partido revolucionário. Para ficar ainda mais claro, na democracia popular as forças produtivas ainda não estão suficientemente avançadas e a correlação de forças em relação à burguesia não é está definida de vez. Ademais há a presença de um campesinato que oscila entre o capitalismo e o projeto socialista.

A democracia popular tende a ser uma variante de capitalismo de Estado conduzido pelo partido revolucionário. Com diferenças nas relações de força, essa foi a situação na Europa oriental e na Asia oriental ao final da Segunda Guerra. Alguns países se declararam socialistas de imediato, como Checoslováquia, Iugoslávia, Vietnam e Cuba, mas não significa que não eram democracia populares, mas apenas que privilegiavam o projeto histórico na sua autoidentificação. Note-se que aqui se discute apenas a categoria teórica de democracia popular e não o conteúdo das experiencias históricas desses países.

De maneira retrospectiva, a URSS do período da NEP (1921-1928) seria uma democracia popular, já que era um capitalismo de Estado sob condução do Partido Comunista. Outra formulação sinônima de democracia popular foi a de Nova Democracia, tal como elaborada por Mao Tsé-Tung, em 1940. Mais tarde, Mao Tsé-Tung adotou também a categoria de democracia popular para identificar a China.

Tal como na Europa oriental, a concepção de democracia popular decorria de ampla aliança de classes, que incluía o proletariado, o campesinato, a pequena burguesia e até setores burgueses opostos ao fascismo e o colonialismo. Com todas as idas e vindas, a China de hoje ainda se identifica como uma democracia popular, um capitalismo de Estado, que carrega o projeto de construção socialista, mas que a disputa com a burguesia ainda está presente.

3.

No Brasil, a categoria de democracia popular foi consagrada pelo PCB no IV Congresso (1954-55). Antes havia já referências sobre uma frente de forças populares, democráticas, progressistas, mas uma definição clara do que seria uma democracia popular só foi elaborada nesse congresso. Defende-se então que a democracia popular é uma fase entre a democracia burguesa e o socialismo, “um poder de transição” composto pelas forças anti-imperialistas e antifeudais.

Teria que ser assim, pois o país não contava ainda com forças produtivas suficientes para o socialismo e tampouco havia uma correlação de forças sociais que possibilitasse uma vitória incontestável do proletariado, que esse se apresentasse como efetiva força hegemônica. A democracia popular, portanto, como fase de transição seria a forma possível para completar as tarefas da revolução burguesa, mas já em um passo adiante, com o proletariado compondo a coalizão de forças que se contrapunha ao domínio imperialista e lutando pela direção do processo.

Depois da famosa “Declaração de março” de 1958, a expressão democracia popular desaparece. O PCB passa a investir na possibilidade de formação de um governo de coalizão nacionalista e democrática dentro da institucionalidade vigente, que poderia ter seus aspectos democráticos ampliados. Seria esse o caminho para uma revolução democrático burguesa de novo tipo, que, à rigor, mesmo sem usar a expressão, estabeleceria uma democracia popular.

Na análise que então faziam os comunistas, em um primeiro momento a hegemonia burguesa parecia incontestável, mas a pressão das massas seria determinante no avanço do processo democrático e das reformas sociais, na luta contra o imperialismo e contra o latifúndio.

O problema maior é que não aparece com clareza a questão essencial da ruptura, pois sem essa não há mudança efetiva na vida social. O que também não aparece com clareza na documentação é que a expectativa dos comunistas era que a pequena burguesia democrática seria, de início, enquanto a classe operária não tivesse ainda se organizado e educado suficientemente, a ponta de lança da revolução. A pequena burguesia teria a sua força expressa na esquerda militar e no movimento estudantil. Na verdade, era essa a perspectiva apontada já no III Congresso do PCB de 1928/29: a pequena burguesia daria início ao processo revolucionário e à disputa pela hegemonia entre proletariado e burguesia.

O golpe militar mostrou como as classes dominantes e grande parte da pequena burguesia, com largo respaldo do imperialismo estadunidense, podiam se unificar contra a classe operária, o campesinato e a pequena burguesia democrática. A diversificação / fragmentação da esquerda – iniciada no começo da década – tendeu a se ampliar. Havia os que defendiam que a revolução brasileira era já de natureza socialista, mas a maioria ainda defendia que a revolução era nacional democrática, anti-imperialista e anti-latifundiária.

Não é claro também o entendimento de que revolução nacional democrática seja sinônimo de “democrático popular”. Se a questão for sobre que forças compõe a nação, que forças compõe o povo, é evidente que essas expressões são sinônimas, ainda que a noção de democracia popular estivesse sumida.

Entretanto, em maio de 1976, uma publicação do PCdoB (partido surgido em 1962 de uma cisão do PCB) não deixa margem a qualquer dúvida ao expor como objetivo do partido a meta da instauração de uma democracia popular no Brasil. O entendimento é muito semelhante ao antes dito no IV Congresso: esse seria um regime de transição instaurado pelo conjunto de forças anti-imperialistas e anti-latifundiárias.

Um regime de transição que abriria a disputa aberta pela condução do processo, a luta de classes aberta entre burguesia nacional e proletariado. Em 1983, no seu VI Congresso, o PCdoB reafirma o objetivo de alcançar uma democracia popular endereçada ao socialismo. Nesse documento a presença de setores burgueses na coalisão democrática popular está apenas implícita.

Em 1995, a VIII conferencia nacional do PCdoB ofereceu um programa socialista a ser realizado por uma “república dos trabalhadores”. Aqui se reconhece que a burguesia não teria lugar nessa situação a ser instaurada. Não está claro se essa nova denominação seria sinônima de democracia popular ou se esta estaria descartada em favor da atualidade de uma revolução socialista, dada as novas condições econômico sociais do País. De todo modo, essa formulação foi depois abandonada pelo PCdoB, que passou a aceitar alianças táticas com setores burgueses em nome do “desenvolvimento”.

4.

Pode-se dizer que a revolução burguesa no Brasil se concluiu entre 1978 e 1980. O país já era então plenamente capitalista e havia alcançado esse patamar por um caminho que poderia ser denominado de via prussiana (Lênin) ou então revolução passiva (Gramsci), o qual se caracteriza pela máxima contenção do protagonismo político das classes subalternas. Isso quer dizer que no Brasil nunca houve qualquer tipo de ruptura democrática, que mesmo a democracia liberal burguesa vigente tem um grande quê de farsesca.

Estabelecido plenamente o capitalismo passa a ser lógico que a natureza da revolução brasileira passa a ser socialista incontestavelmente. Se até os anos 1970, essa era uma questão controversa, agora não deveria ser mais. Contudo, o PCB, no seu VII Congresso (1982) ainda reafirmou que a revolução era democrática e nacional e tinha no horizonte uma democracia burguesa com direitos sociais, que permitiria a disputa pela hegemonia.

O PT, organização que surgiu no bojo da conclusão da revolução burguesa, em 1981, no seu V Encontro nacional, realizado em 1987 (o único em que as tendencias de esquerda predominaram) defendeu que o PT lutava pelo socialismo, começando com a proposta de uma alternativa democrático popular respaldada pelos assalariados, camadas médias e trabalhadores do campo.

A burguesia está explicitamente excluída dessa coalizão democrática, popular, anti-imperialista. O governo dessa coalisão pode ser alcançado pela via eleitoral e deve realizar tarefas anti-imperialista, anti monopolista e anti latifundiária (tal como rezava o V Congresso do PCB, de 1960), tarefas da revolução democrática burguesa, não concretizadas. Ao mesmo tempo já seria um governo disposto a adotar medidas já próprias do socialismo.

Está bastante claro que a proposta é que um governo de coalisão democrática e popular contribuiria ou induziria a ruptura democrática, estabeleceria uma democracia popular já vinculada à perspectiva socialista por ser desde logo antiburguesa. Curioso que o documento explicita a compreensão (que pode ser discutível) de que a ideia de uma revolução nacional implica a aliança com a burguesia.

No mínimo, pode-se dizer que depende da situação concreta e do que se entende por questão nacional. De qualquer maneira, como se sabe, essa perspectiva logo perdeu espaço no PT e logo foi esquecida em favor exatamente da aliança com a burguesia, exatamente como ocorreu no PCdoB. O fato é que a imensa maioria da esquerda brasileira simplesmente se homologou à ordem burguesa exatamente no momento em que se ingressava na época neoliberal.

Experiências de democracia popular na América Latina podem ser consideradas a Nicarágua, a Venezuela e a Bolívia, com notáveis diferenças na correlação de forças entre burguesia e proletariado. Em todos esses casos houve uma ruptura institucional e o estabelecimento de um poder constituinte, que induziu a alteração nas relações sociais, mesmo que ainda dentro dos marcos do capitalismo.

No conjunto das experiencia históricas das democracias populares pode ser notada a forte presença de formas de cesarismo progressivo (Gramsci), expressão exatamente da imaturidade das condições para uma efetiva transição socialista. O cesarismo pode se expressar numa liderança notável ou mesmo no partido revolucionário como instituição.

O Brasil poderia, em tese, ter seguido esse caminho até mesmo muito recentemente, mas essa ocasião se perdeu em negociações palacianas mais do que em mobilização e organização das massas. A outra possibilidade é a da construção do poder popular desde os fundamentos da vida social, por meio da construção de uma sociedade civil alternativa, que desde logo crie a via socialista, uma nova hegemonia, um poder popular, por meio de longa “guerra de posição”, a qual obriga lutar para desconstruir a ordem burguesa ocupando espaços no seu interior.

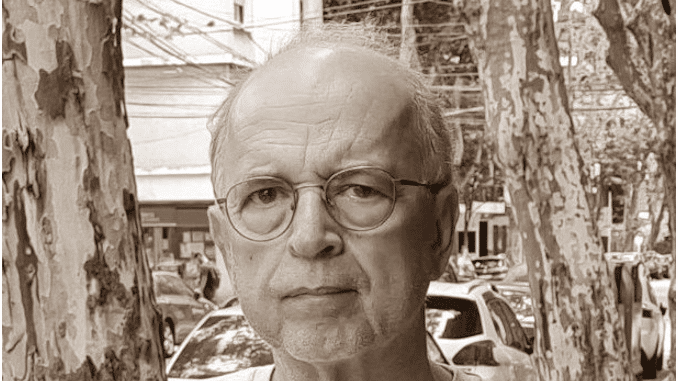

*Marcos Del Roio é professor titular de ciência política na Unesp-Marília. Autor, entre outros livros, de Os prismas de Gramsci (Boitempo). [https://amzn.to/3NSHvfB]

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA