Por EMILIO CAFASSI*

A condenação de Cristina Kirchner expõe a fratura entre lei e legitimidade, onde a toga pode ser tanto um manto de justiça quanto um disfarce para o lawfare. Enquanto uns veem o fim da impunidade, outros testemunham o espetáculo de uma democracia que devora seus próprios filhos

A condenação da ex-presidente Cristina Fernández de Kirchner por fraude ao Estado abala a política argentina como uma fratura exposta do esqueleto institucional, com ecos que ressoam para além de suas fronteiras.

Enquanto os juízes, a imprensa hegemônica e o oficialismo celebram a decisão como o súbito despertar de uma justiça hipnotizada, a vítima e seus seguidores veem-na como a última parada de um longo itinerário de perseguição: a reprodução ampliada do lawfare em tempos de simulação.

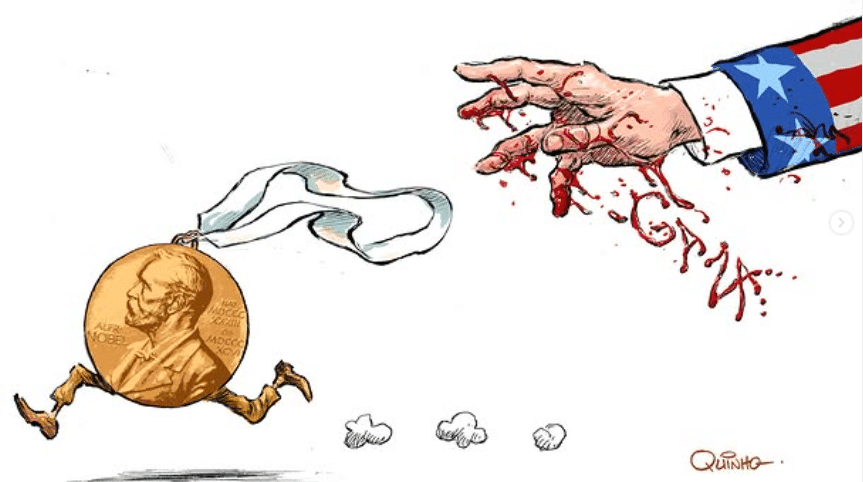

O termo lawfare, ou guerra jurídica, evoca um campo de batalha em que as palavras são afiadas como espadas e os tribunais se tornam frentes de batalha disfarçadas de solenidade. Surge como abuso da lei, sob uma aparência de legitimidade, para anular politicamente o adversário através da difamação, bloqueio econômico ou judicial, até a deposição de governos.

Nascido entre reflexões militares e jurídicas, hoje é entendido como uma tática recorrente que instrumentaliza o justo para impor o injusto, com a impunidade de quem invoca a justiça para traí-la.

A corrupção, por outro lado, habita no canto obscuro onde o interesse próprio trai o interesse público. Define a utilização ilegítima do poder estatal para benefícios privados, em contradição aberta com princípios éticos e legais. Esta prática manifesta-se desde sutis concessões cotidianas até fraudes escandalosas, sendo um sintoma de deterioração democrática e social que mina a confiança, empobrece as comunidades e cerceia oportunidades coletivas.

Os danos da corrupção são tão profundos quanto invisíveis em seus mecanismos cotidianos, corroendo silenciosamente desde as cúpulas douradas até as últimas janelas do Estado.

Ambos os aspectos, confrontam-se, na filosofia política, com o republicanismo, que se afirma como doutrina e prática políticas reivindicadoras do público diante das oligarquias e autocracias. Opõe-se radicalmente ao despotismo e à impunidade, promovendo um sistema em que o poder está subordinado ao império da lei, reflexo da soberania popular.

A virtude cívica, o compromisso cidadão e a transparência não são meros adereços retóricos, mas condições vitais para que este modelo, mesmo sendo a arquitetura política da selvageria capitalista, prospere e se sustente. No entanto, estes conceitos não traçam uma fronteira entre o preto e o branco, mas um horizonte difuso de matizes, em que a justiça e a impostura se vestem frequentemente com a mesma roupagem.

A existência do lawfare não implica a inexistência de corrupção, nem a denúncia da corrupção é necessariamente uma manobra de guerra judicial. A essência do republicanismo tampouco está isenta de ser usada como álibi retórico por aqueles que violam seus princípios fundamentais. É nesta teia complexa e contraditória que se decide hoje a justiça e a legitimidade política, e na qual as narrativas simplistas não são mapas do mundo, mas espelhos do desejo: refletem menos a realidade do que as paixões de quem as empunha.

Quando o poder está no banco dos réus

Cristina Fernández de Kirchner não inaugura a lista, mas seu nome talvez brilhe – ou arda – como o mais emblemático. No panteão dos dirigentes latino-americanos que caíram em desgraça diante da toga, há nomes que ressoam como sinos invertidos: o toque da vingança com sonido magistral.

A condenação da ex-presidente argentina inscreve seu nome numa galeria sombria, na qual o poder já não é derrubado com baionetas, mas com decisões judiciais, que caem como espadas de papel, enquanto a televisão transmite ao vivo o novo linchamento legal com algazarra editorial.

Carlos Menem, o outro ex-presidente argentino processado e detido na democracia, foi privado de sua liberdade em junho de 2001 por um caso de contrabando de armas durante a guerra fratricida que dilacerou o Peru e o Equador, como se a história não fosse suficiente para dividi-los. Culminou com a sinistra explosão de um paiol militar, com mortos sem sepultura nem justiça. O juiz acusou-o de comandar uma associação ilícita.

Carlos Menem não ficou preso atrás das grades, mas numa mansão em Don Torcuato, que misturava o esplendor desvanecido da velha aristocracia com a melancolia dourada de um império em ruínas. Ali, entre visitas políticas, partidas de pôquer e conferências improvisadas, o ex-presidente tecia seu retorno do ocaso, como quem costura o último resplendor de um crepúsculo, convencido de que seu nome ainda palpitava nas pesquisas como um encantamento contra a crise que asfixiava Fernando De la Rúa.

Mas mesmo essa prisão dourada foi histórica: a acusação não prosperou, os processos esfumaçaram-se e, quando voltaram a ganhar força após a derrocada de Fernando De la Rúa, foi resgatado pelos Kirchner, que lhe ofereceram a impunidade das prerrogativas por meio de sua candidatura ao Senado.

Na Argentina, até as alianças e lealdades têm a marca de “mercado livre”. A justiça tinha falado, mas também tinha sussurrado, como quem teme ofender o altar: o poder cai, mas nunca desmorona. Cristina Kirchner, por outro lado, não encontrou roupas de veludo.

Sua condenação, como a de Lula no Brasil em 2018, é alimentada pelo mesmo combustível do lawfare, embora com a diferença de que o próprio Supremo Tribunal brasileiro anulou as condenações do líder do PT: não havia provas, apenas ilegalidades, ao contrário da Corte argentina que as manteve. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo: impedir candidaturas, desarticular lideranças, amputar do cenário político aqueles que representam alternativas de poder.

A tese do lawfare já não é uma conjectura teórica: caminha com os pés sujos pela história recente, deixando pegadas lamacentas. O que aconteceu com Cristina na Argentina e Lula no Brasil não são exceções, mas elos de uma cadeia, uma coreografia silenciosa, mas estridente em seus efeitos, que percorre a América Latina quando uma liderança popular tenta tensionar a ordem estabelecida. Já não é necessário interromper eleições ou fechar parlamentos. O esqueleto liberal-fiduciário da democracia representativa permanece em pé, como uma cenografia, enquanto seu corpo sangra por dentro.

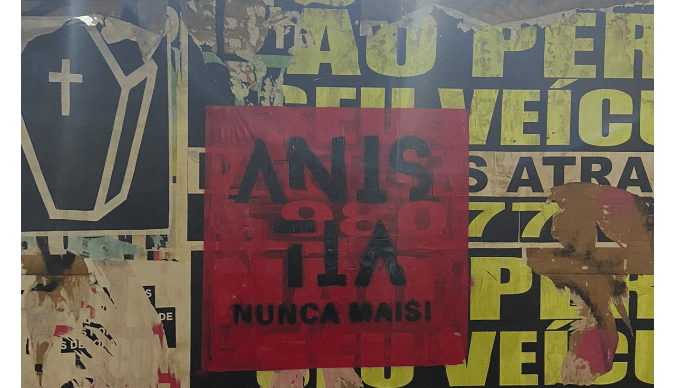

Manuel Zelaya foi expulso do poder em Honduras em 2009 com uma legalidade pré-fabricada: foi destituído pelo Congresso num processo manipulado, com respaldo judicial. Fernando Lugo, no Paraguai, foi destituído em 2012 após um juízo político expresso, de apenas 48 horas. No Brasil, Dilma Rousseff sofreu um impeachment em 2016 que durou meses, mas que mal escondia o mesmo propósito: eliminar quem ousasse interromper os privilégios herdados.

Na Bolívia, Evo Morales foi forçado a renunciar em 2019, sob pressão militar e judicial, para, em seguida, legalizar o golpe com uma sucessão institucional apócrifa. No Peru, Pedro Castillo foi removido pelo Congresso em 2022, com as bênçãos do Tribunal Constitucional.

Cada episódio responde a contextos diferentes, mas vibra na mesma frequência: a utilização de dispositivos legais como instrumentos de disciplinamento político. Os poderes judiciais não atuam como garantidores da justiça, mas como arquitetos da perseguição. Em nome da lei, aniquila-se a vontade popular. O paradoxal – e sinistro – é que se mantém uma fachada de institucionalidade.

Nenhum destes golpes de Estado assumiu a forma brutal do século XX: não houve tanques nas ruas nem decretos de estado de sítio, como acontece hoje na Califórnia. Em vez disso, há sentenças. Alegações. Debates parlamentares. Uma dramaturgia republicana cuidadosamente elaborada que faz ver como defesa da Constituição o que na verdade é a defesa dos privilégios.

O pecado original

Desde o século XIX, os Estados latino-americanos nasceram moldados pelas elites, erguidos sobre uma arquitetura de ferro, forjada para resistir ao alento popular, em que os poderes econômico, militar, jurídico e religioso se fundiram para salvaguardar os privilégios herdados. A ordem sempre foi sagrada; a mudança, um anátema intolerável. O lawfare não é um acidente, é a nova vestimenta do velho medo das classes dominantes: o medo de que os de baixo escrevam suas próprias leis. Medo de que os historicamente silenciados tenham não apenas voz, mas poder.

E, diante deste medo, não há argumento jurídico que seja suficiente: a resposta é sempre exemplar, punitiva, humilhante. Não há pedagogia, apenas castigo, proscrição, escárnio. É por isso que, cada vez que uma força popular chega ao poder e tenta abalar, ainda que modestamente, esta estrutura de dominação, o reflexo conservador da autodefesa desperta-se com fúria.

Que delito cometem estes governos, que tanto irrita as estruturas eternas do poder? Redistribuir? Reparar? Lembrar? Que falta imperdoável cometem aqueles que se atrevem a apelar às maiorias empobrecidas, a redistribuir apenas alguma renda inspirados na partilha humilde influenciada por Lord Keynes, a abrir as portas do contrato social àqueles que sempre viveram à margem dele?

Não basta ganhar eleições. A vontade popular, nua e só, sem toga que a cubra ou a escute, revela-se insuficiente enquanto não atravessar os bastiões intocáveis do sistema: a justiça, os meios de comunicação, o capital. Por isso, qualquer projeto que tenha procurado questionar estes núcleos foi considerado um excesso, uma anomalia, um perigo.

Não é a corrupção – embora esta seja a máscara preferida –, nem a infração formal da lei, embora este seja o álibi mais recorrente. O verdadeiro pecado é político e, mais ainda, fundacional: alterar as regras do jogo escritas pelas minorias para se perpetuarem. Por isso é imperdoável. A exceção a esta conclusão é que tal corrupção seja real e comprovada, caso em que, longe de ser questionada, merece ser celebrada.

Pois se os excluídos depositam suas esperanças nos corruptos, sua vulnerabilidade se aprofunda, caminhando descalços sobre o fio que os sangra, repetindo um ciclo sem redenção. A esperança equivocada não redime: condena a uma nova forma de submissão. Ao matrimônio entre progressismo e venalidade, não há terapia de casal que contorne esta admoestação.

Republicanos?

Enquanto a condenam, e seus seguidores enfatizam a perseguição proscritiva, seus detratores insistem na solidez processual e constitucional da decisão, mesmo com as inegáveis influências políticas, especialmente num contexto polarizado como o latino-americano em geral e o argentino em particular.

Não se deve excluir a crítica ao possível viés político em torno das irregularidades denunciadas. Mas os defensores da condenação destacam a intervenção de catorze juízes ao longo de nove anos. As provas, reunidas ao longo de mais de 17 anos, que, por unanimidade e em diferentes instâncias judiciais (desde a instrução até a Corte Suprema), coincidiram em responsabilizar criminalmente Cristina Kirchner por corrupção na alocação de obras públicas em favor do meteórico empresário multimilionário, outrora amigo da família, Lázaro Báez.

O procurador do caso enviou ao juiz uma extensa lista de propriedades e bens de Cristina Kirchner, bem como dos outros processados na causa, que omitiremos aqui.

Foram embargados, com o objetivo de recuperar a soma de 86 bilhões de pesos, cerca de 500 milhões de dólares. Na lista elaborada pelo procurador em relação à ex-presidente, há seis contas de poupança em pesos e dólares no Banco Galicia em nome de Cristina Kirchner.

Além disso, existem quatro depósitos a prazo fixo no Banco de Santa Cruz, uma conta poupança no Banco Nación e quatro contas comitentes na Caja de Valores para realização de investimentos. Existem 26 propriedades ligadas aos Kirchner entre a Cidade de Buenos Aires e Santa Cruz. Desde terrenos em zonas turísticas a mansões e apartamentos nas zonas mais exclusivas da capital.

Muitas delas foram cedidas por Cristina Kirchner a seus filhos Máximo e Florencia após a morte de Néstor Kirchner. Existem ainda três sociedades anônimas proprietárias de hotéis e ações das empresas Apple e Mercado Livre, entre outras. Ele também pediu a apreensão do dinheiro dado por Cristina Kirchner à sua filha Florencia, U$S 4.664.000, encontrados num cofre durante uma batida. Também outra quantia de U$S 1.032.144 depositada numa conta poupança em dólar e 53.280 de uma conta poupança em pesos.

Estas evidências materiais são apresentadas como prova de enriquecimento derivado diretamente de atos de corrupção. A discussão limita-se às provas materiais de tais bens. A decisão, por seu lado, enquadra-se explicitamente no princípio constitucional defensável da igualdade perante a lei, afirmando que nenhuma pessoa poderosa está isenta do cumprimento da legislação penal.

O artigo 36.º da Constituição reforça esta posição ao equiparar a corrupção econômica grave ao golpismo, justificando a severidade da punição e a inabilitação política. O alcance da decisão foi reduzido após a acusação de associação ilícita dos processados ter sido rejeitada na ausência de provas de conivência, com muitos deles absolvidos.

O Tribunal apontou explicitamente erros processuais na defesa de Cristina Kirchner, afirmando que não refutaram com precisão os fundamentos da acusação e se limitaram a apresentar argumentos políticos gerais e conjecturas sobre a parcialidade dos juízes, sem apresentar provas concretas de arbitrariedade específica no processo judicial. Este aspecto, apesar de sólido em termos processuais, não elimina por si só a dimensão política do lawfare. Poderia apontar deficiências técnicas específicas dos advogados mais do que a ausência absoluta de irregularidades no processo.

Entre a condenação e as sombras

Defender politicamente Cristina Kirchner não é o mesmo que absolvê-la criminalmente das acusações de corrupção. O lawfare não canoniza suas vítimas, embora procure transformá-las em demônios. É precisamente aqui que se condensa a tragédia argentina: não é a luta entre o Bem e o Mal, mas a manifestação de diferentes rostos, formas, dobras ou ramificações de uma mesma decomposição institucional.

Porque Cristina Kirchner não é apenas uma vítima, é também a arquiteta de um poder que, em seu momento, ignorou os mecanismos de controle, governou com opacidade, naturalizando a exibição de pompa e riqueza como parte da decoração do poder.

No início do século XXI, quando o progressismo festejava a chegada dos Kirchner, pairava no ar uma pergunta incômoda, que poucos se atreviam a fazer: como dois advogados de origens muito modestas, funcionários públicos desde o final dos anos 1980, conseguiram acumular tal fortuna? Desde 1987, ele, e, ela, desde 1989, não tinham outra fonte de renda além de seus cargos públicos.

A explicação mais repetida – sua participação nos polêmicos processos hipotecários durante a ditadura – não só é vergonhosa como, na melhor das hipóteses, insuficiente. Fiz essa pergunta num artigo escrito em coautoria com Eugenia Zicavo na revista uruguaia Bitácora, poucos dias após o início da presidência de Néstor Kirchner, em 2003, quando a fortuna da família ainda não tinha atingido os níveis escandalosos atuais. Voltei a fazê-la em dois artigos, em 2010, antes da morte de Néstor. Continuarei perguntando.

Não é a riqueza em si que inquieta, mas a opacidade obstinada que rodeou sua origem, a renúncia deliberada à transparência e a corrosão ética que esta atitude inoculou em todo o sistema político argentino. O capitalismo produz todo o tipo de ricos, magnatas e bilionários. Mas quando funcionários públicos, mesmo nos mais altos escalões, de origem popular, estão entre as grandes fortunas do país, isso não se explica pelas regras do próprio capitalismo, mas, muito mais, pelo pacto que Oscar Wilde imaginou em Dorian Grey.

Às vezes, ainda que raramente, a justiça consegue resgatar o retrato escondido no sótão, mesmo que, nessa versão, o retrato exiba a careta sorridente que o Photoshop retocou para a capa da revista Forbes.

É verdade que os Kirchner introduziram transformações significativas no país, especialmente nos âmbitos dos direitos humanos e das relações internacionais, que apoiei com entusiasmo e sem hesitação. Mas nem mesmo os maiores avanços os isentam do mais severo escrutínio. Também em relação às liberdades civis, a tal ponto que, quando seus seguidores exaltavam seu governo acima de todos os outros, salvo o de Perón, eu defendia que era o melhor governo de nossa história, acima até mesmo daquele que dá identidade ao peronismo, uma vez que este nunca se interessou pelas liberdades e direitos civis, a não ser para constrangê-los.

Mas, ao mesmo tempo, e paradoxalmente, despojaram a institucionalidade de seu alento republicano, apagaram sistematicamente a fronteira entre o público e o privado e reforçaram uma liderança personalista cujo efeito bumerangue retorna, certeiro, contra as mãos que o lançaram.

Mesmo que a sentença judicial tenha sido injusta, isso não dispensa uma análise crítica de seu legado contraditório, em que as conquistas sociais se esbatem diante das sombras do enriquecimento inexplicável e da corrosão institucional. A injustiça de uma decisão não redime uma história sem explicações claras.

Defender a justiça diante do lawfare exige, portanto, uma leitura mais apurada dos fatos, escapando-se das simplificações maniqueístas. Assumir que a perseguição política pode coexistir com atos reais de corrupção, conviver com uma ética política degradada, um sistema de justiça manipulado e uma inocência que não o é. Ao ponto de se chegar ao oxímoro da injustiça judicial. O contrário exige uma ética política rigorosa, capaz de julgar com igual veemência os erros próprios e os alheios.

A história política da Argentina é ditada pela dramaturgia da lógica cênica da simulação. O caso de Cristina Kirchner não é exceção. Sua personagem é aquela que levanta a mão esquerda para apontar com o dedo indicador os autores das humilhações populares, enquanto, com a mão direita, recolhe – inclusive sem disfarces – os frutos legais e ilegais da subjugação das maiorias, para usar a alegoria do filósofo León Rozitchner.

O lawfare não é apenas a perseguição aos opositores, mas também a omissão da denúncia, da instrução dos processos e até da lavagem legal da venalidade. Também premia os leais, absolve os úteis e silencia os incômodos. Não duvido sequer minimamente de seu império, nem acredito que tenha sido inaugurado com o governo de Mauricio Macri ou o atual de Javier Milei, nem necessita de autorização. Lawfare e corrupção não se excluem, nem os condenados e seus carrascos de toga.

Ambos integram a podridão cívica argentina, essa espetacularização obscena da vida pública, essa anestesia sentimental que encobre a decadência, com a alma cativa do horário nobre. Os três juízes que assinaram a condenação foram nomeados durante o governo da própria Cristina Kirchner, que dispunha então de sua própria maioria no Senado para aprovar as indicações correspondentes. Ela nem sequer escolheu inimigos: os juízes que seu governo ungiu assinaram a condenação, mais tarde foi confirmada em recurso, e pela Corte Suprema.

Centenas de apoiadores aglomeram-se na esquina de sua residência atual para oferecer-lhe apoio, afeto e lealdade. Os meios de comunicação mostram os mobilizados, que geralmente se expressam de forma elogiosa sobre a gestão político-econômica da ex-presidente, algo completamente alheio aos fundamentos de sua condenação, como se o amor político fosse suficiente para anular o prontuário. Alegam também que impede o povo de eleger seus representantes.

Ignoram que a soberania popular, tão indiretamente exercida através da mediação fiduciária de seus representantes, permite produzir e revogar leis e até o próprio código penal. Mas não contempla, nem no caso limitado da democracia representativa, nem em qualquer outra arquitetura que a supere, a absolvição daqueles que violam as leis ou exigem desigualdade em sua aplicação.

Prefiro conceber um progressismo como o que Evo Moraes formulou diante do Parlamento: a participação no governo não é para enriquecer, mas, ao contrário, para empobrecer. Ou Pepe Mujica, que defendia que quem gosta de dinheiro deveria abandonar a política para se dedicar aos negócios e ao mundo profissional.

Na Argentina, o progressismo e a honestidade nem sequer abriram uma conta no Tinder. A possibilidade de um “match” está ainda mais longe.

*Emilio Cafassi é professor sênior de sociologia na Universidade de Buenos Aires.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA