Por FERNANDO LIONEL QUIROGA & ULISSES TERTO NETO*

A escola torna-se, por excelência, o espaço da ideologia. É por meio dela que se produz o dissenso. É na escola que se reproduz o pensamento maniqueísta e binário: ela treina e molda um tipo de mentalidade refratária a valores humanos fundamentais como solidariedade, compaixão e respeito

Tudo, nos séculos, transformou-se incessantemente. Só ela, a classe dirigente, permaneceu igual a si mesma, exercendo sua interminável hegemonia. Senhorios velhos se sucedem em senhorios novos, super-homogêneos e solidários entre si, numa férrea união superarmada e a tudo predisposta para manter o povo gemendo e produzindo. Não o que querem e precisam, mas o que lhes mandam produzir, na forma que impõem, indiferentes a seu destino.

(Darcy Ribeiro, O povo brasileiro, 2006)

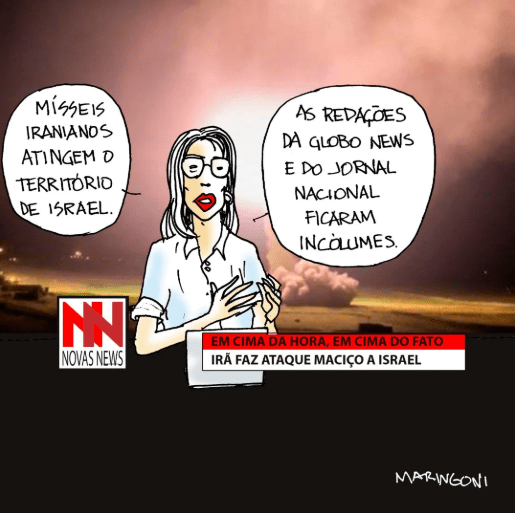

A questão de saber por que, para uma parcela da população, a morte de mais de cem pessoas no último massacre do Rio de Janeiro é algo a ser comemorado, festejado, celebrado — sob uma mente em que ainda ecoa a máxima “bandido bom é bandido morto” — constitui o principal desafio histórico que o Brasil deveria enfrentar. E quando percebemos que uma parte expressiva da imprensa oficial defende o mesmo discurso, por meio de um entendimento maniqueísta da sociedade — cindida, de modo bastante simplório, entre bandidos e vilões —, a complexidade social, que deveria ser a realidade a ser mostrada, convocando todo o conjunto da sociedade a pensar formas democráticas de enfrentamento ao crime e, sobretudo, ao crime sobre o crime, revela-nos que estamos novamente na mesma vala comum dos primórdios da colonização.

Dito isto, o primeiro passo na busca por soluções seria entender por que a burguesia, cujo porcelanato de suas lindas casas encontra-se sempre lustroso e perfumado — porque mãos negras foram submetidas a esse trabalho —, não hesita em expressar o ódio por tudo o que diz respeito às favelas. É porque boa parte da burguesia tampouco se emancipou, tampouco se “formou” como consciência livre, que seu ódio a tudo o que remete à favela é, no fundo, a reprodução do ethos senhorial herdado da violenta colonização.

A favela representa, para a debilidade mental em que se encontra situado o pequeno burguês, todo o desprezo da mentalidade liberal do período escravagista brasileiro. E se a favela é o lugar do crime, é porque está cheia de criminosos; porque é a favela, neste débil entendimento, o problema a ser erradicado do Brasil. Mais: é o preto. É o pobre. É o nordestino. Como tantas vezes ouvimos tais formulações a partir de diversos arranjos, sutilezas linguísticas e convenções sociais.

Nossos problemas enquanto democracia — uma democracia que custa a se manter em pé; uma democracia marcada pelo “mutismo” de seu povo, como já observava Paulo Freire, refletindo sobre nosso árduo e doloroso processo de assujeitamento colonial:

“Assim vivemos todo o nosso período de vida colonial. Pressionados sempre. Quase sempre proibidos de crescer. Proibidos de falar. A única voz, no silêncio a que éramos submetidos, que se poderia ouvir, era a do púlpito. As restrições às nossas relações, até as internas, de Capitania para Capitania, eram as mais drásticas. Relações que, não há dúvida, nos teriam aberto possibilidades outras no sentido das indispensáveis trocas de experiências com que os grupos humanos se aperfeiçoam e crescem.”

(Paulo Freire, 1980, p. 75).

E assim nos acostumamos — ou melhor, nos acostumaram —, nos pressionaram violentamente a perceber a democracia e o intelectualizado “Estado de Direito” como um dispositivo retórico, eleitoreiro, vazio em essência. Democracia para alguns, estado de exceção e violência a céu aberto para outros — é o que aprendemos ao longo de nossa experiência vital.

E, assim, vendo e vivendo a noção de privilégios para alguns e restrição e abandono para outros, acomodamos em nossa visão de mundo uma mentalidade em que o absurdo passou a parecer natural. E passou a parecer natural que policiais entrassem nas favelas para fazer “faxinas”. Massacres. Senão, vejamos:

Carandiru, 2 de outubro de 1992: o Pavilhão 9 da Casa de Detenção de São Paulo sofre uma intervenção da polícia militar, resultando em 111 mortos, espalhados pelos corredores, debaixo das camas, com os rostos perfurados à bala. Chacina de Vigário Geral, Rio de Janeiro, 1993: madrugada de 29 de agosto. Cerca de 50 policiais encapuzados invadem a favela do Vigário Geral, executando 21 moradores. Chacina do Jacarezinho, 6 de maio de 2021: uma operação da polícia civil na favela do Jacarezinho deixou pelo menos 29 mortos. 28 de outubro de 2025: Complexo do Alemão e Penha. Aproximadamente 121 mortos, incluindo 4 policiais.

Para a mentalidade protofascista cuja herança colonial reverbera, arraigada na nervatura ansiosa e amedrontada da sociedade brasileira, a pergunta que se faz — eivada de cinismo e sarcasmo, subprodutos diretos da ignorância autoritária — é: quando será a próxima faxina? Porque é isso: o Brasil aprisionou-se no modelo fascistóide de que tudo o que é vital, tudo o que remete às artes, à criatividade, ao espírito comunitário, deve ser evitado para, assim, evitar a sujeira. A obsessão pela limpeza, no Brasil, remonta à ancestralidade do período colonial.

2

A luminosidade dos ambientes e a organização das coisas podem se manter em estado permanente: os escravos que coabitam nas grandes moradias senhoriais, em razão da negritude, não compõem o cenário — são como fantasmas, silhuetas humanas trabalhando para o bem-estar do branco. Despido da função de servo, o negro se converte, ele próprio, na sujeira a ser erradicada. Essa é a mentalidade que se implantou no Brasil no período colonial.

No caso brasileiro, como bem observado por Caio Prado Jr., pesa ainda o fato de não termos sequer, como passado de aprendizagem, o feudalismo como modelo econômico:

“A organização político-econômica brasileira não resultou da superposição de uma classe sobre uma estrutura já constituída, superposição esta resultante da apropriação e monopolização do solo. Faltou-nos este caráter econômico fundamental do feudalismo europeu.”

(Caio Prado Jr., 2012, p. 19)

Deve-se ao fato de que, em razão do modelo econômico do Brasil colonial — isto é, sem uma classe dominante nativa — ser eminentemente pautado no modelo de exportação e sustentado pela mão de obra escrava, cuja figura do traficante de escravos ocupa papel privilegiado na estrutura econômica, tanto a educação quanto a noção de povo nunca foram prioridades das elites. Ao contrário: o modo mais eficiente de manter tal estrutura consistia justamente na exclusão racionalizada, tanto da dimensão formativa quanto do desenvolvimento do povo brasileiro.

Como bem observa Darcy Ribeiro:

“As próprias classes dominadas não compõem um povo dedicado a produzir suas próprias condições de existência e nem sequer capacitado a reproduzir-se vegetativamente. São um conglomerado díspar, composto por índios trazidos de longe, que apenas podiam entender-se entre si; somados à gente desgarrada de suas matrizes, para se verem convertidos em mera força de trabalho escravo a ser consumida no trabalho; gente cuja renovação mesma se fazia pela importação de novos contingentes de escravos que por sua própria reprodução.”

(Darcy Ribeiro, p. 70)

Tal foi o estado de coisas capaz de produzir, desde as origens, um tipo de mentalidade forjada para a sujeição, na ausência de crítica, no entendimento mágico e, finalmente, na mentalidade marcada pela experiência do autoritarismo. Sequer no contexto da industrialização, nos anos 1920, e da ascensão da burguesia, tal problema se resolveu. Ao contrário, com o surgimento das classes médias, a sociedade seguiu reproduzindo o mesmo ódio original, agora dirigido — em razão da urbanização e do surgimento da sociedade de massas — às favelas. Tudo isso se efetivou em razão da força ideológica das classes dirigentes que, sem perder tempo, disseminaram na estrutura social — por meio de técnicas específicas, das tecnologias da informação, do aparato jurídico, da cultura, das artes e, de modo especial, da escola — o “conteúdo” responsável pela formação da mentalidade protofascista.

3

A escola é a instituição central da legitimação da visão maniqueísta da sociedade. Não porque seus professores assim o desejem. No fundo, na maior parte das vezes, eles sequer se dão conta — como aprendemos com as teorias sociológicas — da função objetiva, mas oculta, da escola: a conformação das massas por meio de uma formação acrítica e, portanto, mágica, da realidade.

A escola, na medida em que não é nem ciência, nem senso comum, torna-se, por excelência, o espaço da ideologia. É por meio dela que se produz o dissenso, e não o diálogo como elemento-chave da própria democracia. É na escola, em razão dos ataques sucessivos que historicamente a tem assolado, que se reproduz, da forma mais sutil, o pensamento maniqueísta e binário. Ela treina e molda, por assim dizer, um tipo de mentalidade sectária e desacostumada à crítica, refratária a valores humanos fundamentais como solidariedade, compaixão e respeito. A escola ou coloca os alunos em disputa — e com isso revela seu caráter mais voraz, ensinando logo de cara o que é o neoliberalismo: uma comunidade de inimigos —, ou finge que não vê aqueles que, pelas mais diversas razões (laudos médicos, pobreza, baixa autoestima, violência doméstica, depressão, fome etc.), deveria acolher.

Tal estrutura é a mesma que faz com que, enquanto os primeiros sigam reproduzindo, sem se dar conta da brutalidade de seus pensamentos, que “bandidos têm mais é que morrer”, os segundos, provavelmente ocupando o escalão inferior, tenham diante de si apenas dois destinos: a precarização da vida ou, para aqueles que preferem jogar de vez o jogo da vida, o caminho do crime. E, uma vez no crime, estarão sujeitos a serem, a qualquer tempo, mortos pelo próprio Estado. Eis a mesma lógica liberal escravagista já presente nas anotações de Karl Marx ao analisar a legislação sanguinária de fins do século XV para a compressão dos salários. Acerca de Eduardo VI, Marx observa:

“(…) um estatuto do primeiro ano de seu reinado, 1547, estabelece que quem se recusar a trabalhar deverá ser condenado a se tornar escravo daquele que o denunciou como vadio. O amo deve alimentar seu escravo com pão e água, caldos fracos e os restos de carne que lhe pareçam convenientes. Ele tem o direito de forçá-lo a qualquer trabalho, mesmo o mais repugnante, por meio de açoites e agrilhoamento. O escravo que fugir e permanecer ausente por 14 dias será condenado à escravidão perpétua e deverá ser marcado a ferro na testa ou na face com a letra S; se fugir pela terceira vez, será executado por alta traição. Seu dono pode vendê-lo, legá-lo a herdeiros ou alugá-lo como escravo, tal como qualquer outro bem móvel ou gado doméstico. Os escravos que tentarem qualquer ação contra os senhores também deverão ser executados.”

(Marx, p. 608)

O trabalho na modernidade não foi uma construção de baixo para cima: veio do topo da estrutura econômica. Impôs-se sob duras ameaças a quem o recusasse. Daí a importância de salientar um aspecto: quando o país moderniza a sua economia, mas não integra sua população, surgem as favelas como consequência direta de um projeto nacional excludente.

Essa massa de destituídos não apenas é o resultado do lado sombrio de um sistema econômico cínico e indiferente, como revela a verdadeira face de sua elite. Quem não se adapta aos novos tempos é abandonado aos próprios recursos. E como o trabalho destinado a tais populações não chega aos calcanhares do que deveria ser para cobrir uma vida minimamente digna, o crime — e, com ele, seus riscos — apresenta-se como uma real e palpável saída: é o dínamo da atividade criminosa, de Scarface às irônicas canções de Bezerra da Silva. Sem romantizar nem moralizar: o crime é a saída lógica para burlar a mais-valia. Neste contexto, cindido entre um tipo de trabalho e de reconhecimento que (in)dignifica o homem e o pequeno delito, o Estado deveria se fazer presente em ambas as esferas: atuando diretamente na melhoria das condições de vida do trabalhador e oferecendo uma educação de qualidade — no sentido mais crítico do termo. Mas, para compreender a abrangência e o alcance dessa decisão, deve-se compreender a fundo a diversidade de arranjos familiares e condições de vida que levam as pessoas — majoritariamente pretos e pardos, em razão da exploração histórica (mas não de modo exclusivo) — a adentrarem no mundo do crime. Juízos de valor não resolvem o problema. Dizer que “depende de cada um ir atrás” é infinitamente mais simples — por mais adversas que sejam as circunstâncias — do que sustentá-lo à luz das condições reais de vida.

Se, como têm apontado diversos setores da imprensa, o último episódio não tinha como alvo o crime organizado, já que sequer um “grande líder” estava na expressiva contagem de mais de cem vidas ceifadas, mas se deu por razões eleitoreiras — justamente quando a extrema-direita vinha acumulando derrotas atrás de derrotas —, o que se deduz é que, se o que ocorreu não passou de um “grande teatro” da vida real, cuja tragédia reforça o destino imutável do preto e do pobre, é porque, do outro lado, isto é, o eleitor, encontra-se sedento para consumir e festejar tal acontecimento. Em outras palavras: o teatro da vida real volta à cena de tempos em tempos para se reafirmar como alimento para a mentalidade do ódio (e colonial) da burguesia.

Deste modo, fica clara a urgência de reverter este ciclo vicioso que vem se reproduzindo há mais de 500 anos. E isto significa enfrentar a ideologia do ódio. Significa erradicar o pensamento maniqueísta. Significa, como compromisso coletivo e político — e não identitário —, enfrentar o problema do racismo. Significa criticar o modelo atual de escola. Recusar a barganha mefistofélica das tecnologias digitais. Significa romper com o espírito sectário. Não é tarefa simples. Não bastam políticas públicas resultantes de ações burocratizantes e técnicas. O problema não é técnico, mas político.

Se as teses de que o último grande espetáculo de sangue nos morros do Alemão e da Penha foram motivadas por razões eleitoreiras se confirmam, a situação é muito mais grave — justamente porque encontra terreno fértil no âmbito ideológico, como principal vetor responsável pela escalada, pelo sufrágio universal, da extrema-direita no controle do poder — tema debatido recentemente pelos autores deste ensaio no II Seminário Internacional “Redimensionando Caminhos Além Cárcere: Educação em Direitos Humanos e Reintegração Social”, promovido pela Universidade Estadual de Goiás, por meio do Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede (CEAR) e do Núcleo de Direitos Humanos, Educação e Movimentos Sociais (NUDHEM).

Assim, se o que “justifica” a chacina de mais de cem pessoas encontra seu fundamento no recrudescimento emocional de sua base eleitoreira, cuja intenção final é incendiar o debate e reavivar os ânimos dessa mesma base — além de se colocar, de um lado, como vítima de um governo federal negligente e, de outro, a coragem de um governo estadual capaz no enfrentamento frontalmente o crime —, a dimensão ideológica é algo a ser fortemente contra-atacado pela pela educação, formal e informal.

Sem romantismos. A questão, no fundo, é uma velha ferida nacional nunca cicatrizada — uma chaga que volta a sangrar de tempos em tempos. O problema, contudo, é o mesmo: o peso da sombra da racionalidade colonial — antes da Coroa Portuguesa, agora dos Estados Unidos da América.

*Fernando Lionel Quiroga é professor de Fundamentos da Educação na Universidade Estadual de Goiás (UEG). Programa de Pós-Graduação em Educação, Linguagem e Tecnologias (PPG-IELT)

*Ulisses Terto Neto é professor na Universidade Estadual de Goiás – Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede (CEAR). Núcleo de Direitos Humanos, Educação e Movimentos Sociais (NUDHEM).

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

C O N T R I B U A