Por MICHAEL STOTT, MICHAEL POOLER & BRYAN HARRIS*

Entre grandes especulações sobre uma tentativa de golpe, o governo Biden pressionou políticos e generais para que respeitassem o resultado

Enquanto o Brasil se preparava para realizar uma eleição presidencial em outubro do ano passado, muitas autoridades governamentais em todo o mundo olhavam o pleito com um sentimento crescente de apreensão.

O presidente em exercício, Jair Bolsonaro, de extrema direita, flertava abertamente com a possibilidade de subverter a democracia no país. Atacava o processo eleitoral, alegando que as urnas eletrônicas utilizadas pelas autoridades brasileiras não eram confiáveis, apoiando sua substituição por um voto impresso em papel. Constantemente sugeria que a votação poderia ser fraudada, como Donald Trump alegara nos EUA.

Mas no fim de contas, a vitória de Luis Inácio Lula da Silva em outubro foi aceita sem qualquer objeção séria da parte de Bolsonaro, e o veterano político de esquerda tomou posse em 1o. de janeiro do ano seguinte.

O fato da eleição não ter sofrido qualquer contestação de peso dá testemunho do vigor das instituições brasileiras. Mas em parte foi também o resultado de uma campanha discreta feita ao longo de um ano pela governo dos EUA para que os líderes políticos e militares do país respeitassem e protegessem a democracia, algo que até o momento não teve uma ampla e integral divulgação.

Seu objetivo era insistentemente bater nas teclas de duas mensagens para os militares recalcitrantes e para os aliados próximos de Jair Bolsonaro: Washington mantinha-se neutra quanto ao resultado da eleição, mas não apoiaria qualquer tentativa de questionar o processo eleitoral ou seu resultado.

O Financial Times conversou com seis atuais ou ex-autoridades dos EUA envolvidas neste esforço, bem como com várias personalidades políticas institucionais brasileiras, para montar o quebra-cabeça da história de como o governo Biden se empenhou no que um ex-membro de alto nível do Departamento de Estado norte-americano chamou de uma campanha “nada comum” envolvendo o envio de mensagens durante os meses que antecederam o pleito, através de canais tanto públicos como particulares.

Todas as pessoas ouvidas deixaram claro que o maior mérito pela salvação da democracia brasileira diante da ofensiva de Jair Bolsonaro cabia aos próprios brasileiros e às instituições democráticas do país, que se mantiveram firmes frente aos desafios extraordinários por parte de um presidente disposto a tudo para manter-se no poder.

“Foram as instituições brasileiras que de fato garantiram que as eleições acontecessem”, disse uma das altas autoridades norte-americanas consultadas. “Mas também foi importante que nós enviássemos as mensagens corretas e mantivéssemos uma firme política a respeito”.

Os EUA tinham um incentivo político muito claro para demonstrarem sua capacidade de conformar os acontecimentos na região. Sendo desde há muito o poder dominante exterior em relação à América Latina, os EUA viram este seu poder abalado pela crescente presença da China.

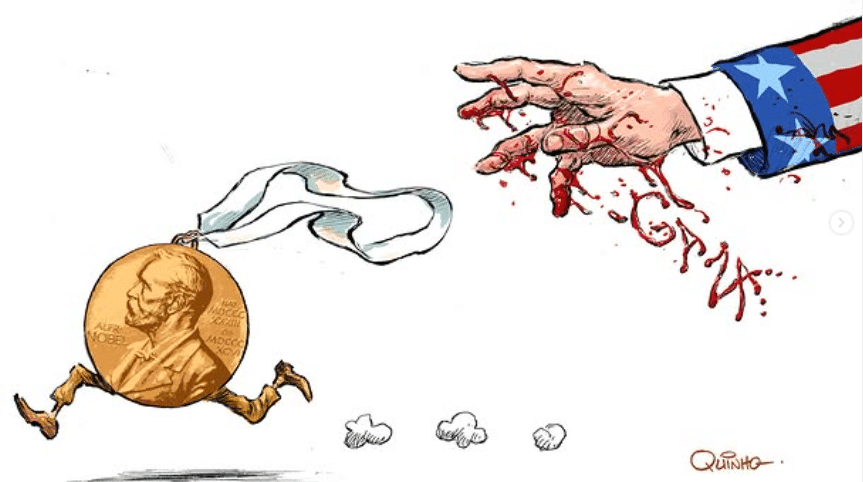

Washington tinha também uma motivação mais direta. Depois da insurreição de 6 de janeiro de 2021, promovida pelos apoiadores de Donald Trump na capital norte-americana, tentando reverter o resultado da eleição de 2020, o presidente Joe Biden encarava com muita seriedade qualquer tentativa por parte de Jair Bolsonaro de pôr em questão o resultado de uma eleição livre e legítima, segundo afirmaram diversas autoridades norte-americanas.

A campanha não foi isenta de riscos. Frequentemente os Estados Unidos enfrentaram críticas na região por se envolverem em seus assuntos internos; em 1964 Washington apoiou um golpe militar no Brasil que derrubou o presidente esquerdista João Goulart, abrindo o caminho para uma ditadura que durou 21 anos.

Tais acontecimentos insuflaram nas esquerdas brasileiras um ceticismo duradouro sobre a posição dos Estados Unidos. Lula compartilhava tal ceticismo, tendo afirmado, em 2020, que Washington “sempre estivera por trás” dos esforços para minar a democracia na região.

O governo de Joe Biden precisava encontrar um modo de passar sua mensagem sem tornar os Estados Unidos um saco de pancadas em meio a uma eleição disputadíssima e que poderia ser alvo de contestações.

A solução encontrada foi a de uma campanha persistente mas feita sem alarde, concertada entre diversas instâncias do governo, incluindo militares, a CIA, o Departamento de Estado, o Pentágono e a Casa Branca. “Foi um empenho muito fora do comum”, disse Michael McKinley, um ex-funcionário de alto nível do Departamento de Estado e também ex-embaixador no Brasil. “Foi uma estratégia cuja execução tomou um ano inteiro, tendo um objetivo muito claro e específico: não se tratava de apoiar um candidato contra o outro, mas sim com foco no processo (eleitoral), para assegurar que ele funcionasse”.

Apoiando o processo eleitoral

Segundo Tom Shannon, um ex-funcionário de primeiro escalão do Departamento de Estado, o processo começou com a visita ao Brasil de Jake Sullivan, assessor de Biden para assuntos de segurança nacional, em agosto de 2021. Uma declaração da Embaixada em Brasília dizia que a visita “reafirmava a relação duradoura e estratégica entre os Estados Unidos e o Brasil”, mas Sullivan saiu de seu encontro com Bolsonaro muito preocupado, segundo Shannon.

“Jair Bolsonaro continuava a falar em fraude nas eleições norte-americanas e continuava entendendo sua relação com os EUA em termos de sua relação com o presidente Donald Trump”, disse Shannon, que também foi embaixador no Brasil e mantém contatos muito próximos no país.

“Sullivan e a equipe que o acompanhou voltaram aos EUA pensando que Jair Bolsonaro era mesmo capaz de tentar manipular o resultado da eleição ou de contestá-lo, como Trump fizera. Desta forma investiu-se muito em pensar como os Estados Unidos poderiam apoiar o processo eleitoral sem parecer estar interferindo nele. E foi assim que tudo começou”.

Com o começo do processo eleitoral, o Brasil tornou-se um barril de pólvora. O país estava profundamente dividido entre Jair Bolsonaro, um ex-capitão e aliado muito próximo de Donald Trump, e Lula, um ícone de esquerda cujo sucesso em reduzir a pobreza em seus primeiros dois mandatos fora manchado por uma condenação por corrupção e por sua consequente prisão. Lula foi solto depois de algum tempo e a seguir sua condenação foi anulada com base em irregularidades cometidas durante o processo.

A democracia brasileira corria um claro risco, num país com uma história moderna marcada por uma ditadura militar. Jair Bolsonaro elogiava o regime que governara o país de 1964 a 1985, e em seu primeiro mandato irrigara as Forças Armadas e policiais com louvações e verbas, aumentando seus orçamentos e atribuindo cargos-chave no seu governo a militares da ativa.

Em agosto de 2021 ele ordenara que tanques desfilassem diante do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, enquanto os legisladores votavam sua proposta de reinstituir o voto impresso, aliás, sem sucesso.

Alguns generais mostravam-se incomodados pelas tentativas de Jair Bolsonaro no sentido de politizar uma instituição que tentara manter-se fora da política desde que entregara o poder aos civis em 1985, e manifestavam sua preocupação com o risco dos militares violarem a Constituição. O vice-presidente de Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão, era um deles.

Shannon recorda uma visita de Hamilton Mourão a Nova Iorque para um almoço privado com investidores em julho do ano passado, enquanto as tensões de agravavam no Brasil. Depois de rebater perguntas sobre os riscos de um golpe de estado, repetindo que permanecia confiante em que as Forças Armadas brasileiras estavam comprometidas com a democracia, Mourão entrou num elevador para ir embora. Neste momento o ex-embaixador juntou-se a ele.

“Enquanto a porta se fechava, eu disse a ele: ‘você sabe que sua visita aqui é muito importante. Você ouviu as preocupações daquelas pessoas ao redor da mesa sobre tais questões. Falando muito francamente, eu compartilho aquelas preocupações, e estou mesmo muito preocupado’. Mourão se voltou para mim e disse: ‘Eu também estou muito preocupado’.” Um porta-voz de Mourão declinou fazer comentários.

O voto eletrônico

Naquele mesmo mês Jair Bolsonaro lançou sua campanha pela reeleição. “O Exército”, disse a apoiadores, “está do nosso lado”.

Alguns dias antes deste anúncio, o presidente redobrou os esforços para lançar dúvidas sobre o processo eleitoral. Ele reuniu 70 embaixadores e nesta reunião fez uma apresentação questionando a confiabilidade do sistema brasileiro de voto eletrônico. O país fora pioneiro na matéria já em 1996, e é o único no mundo que coleta e conta os votos de modo inteiramente digital.

Agora, Jair Bolsonaro sugeria que as máquinas eram propensas à fraude. Autoridades norte-americanas, alarmadas, decidiram que precisavam intensificar o envio das mensagens relativas à sua campanha. Argumentavam que com aquela reunião Jair Bolsonaro tinha arrastado a comunidade internacional para a controvérsia sobre as urnas eletrônicas e que Washington precisava deixar mais clara qual era sua posição a respeito.

No dia seguinte, o Departamento de Estado fez algo fora do comum, endossando o sistema eleitoral, dizendo que “o sistema eleitoral do Brasil, testado ao longo do tempo, e suas instituições democráticas servem de modelo para as nações deste hemisfério e para o mundo inteiro”.

“A declaração dos Estados Unidos era muito importante, sobretudo para os militares”, afirma uma autoridade brasileira de primeiro escalão. “Eles recebem equipamentos e treinamento dos EUA; portanto, manter boas relações com os Estados Unidos é muito importante para os militares brasileiros. Aquela declaração era um antídoto contra uma intervenção militar”.

Uma semana depois o Secretário de Defesa, Lloyd Austin, valeu-se de uma visita a um encontro de ministros regionais da Defesa, realizado em Brasília, para enviar uma mensagem muito clara. Em sua fala declarou que as forças militares e de segurança deveriam permanecer sob “um rigoroso controle civil”.

Em conversas particulares, Austin e outras autoridades deixaram claro para os militares os riscos envolvidos no caso de apoiarem qualquer ação inconstitucional, como um golpe de estado. “Haveria desdobramentos negativos muito importantes no que tange às relações militares bi-laterais, caso eles tomassem qualquer atitude contrária a respeitar o resultado das eleições”, disse um funcionário senior na administração norte-americana.

Houve ainda nova ênfase nesta mensagem para a cúpula militar brasileira por parte da general Laura Richardson, chefa do Comando Norte-Americano para o Sul, que compreende a América Latina, durante suas visitas ao Brasil em setembro e novembro, segundo fontes do governo. William Burns, diretor da CIA, também foi ao Brasil e disse para a administração de Bolsonaro não tentar melar as eleições.

“O secretário da Defesa, o diretor da CIA, o assessor para assuntos de segurança nacional visitaram o Brasil durante ano eleitoral”, disse McKinley. “Este é um procedimento comum? Não, não é”.

Os EUA também providenciaram alguma ajuda prática para o processo eleitoral, contribuindo para superar dificuldades na obtenção de certos componentes, sobretudo de semi-condutores, necessários para a fabricação de novas urnas. O ex-embaixador no Brasil, Anthony Harrington, conseguiu agilizar conexões dentro da fábrica de chips Texas Instruments, para, disse ele, “identificar a necessidade de semi-condutores e para dar prioridade a seu impacto em eleições democráticas”.

O Departamento de Estado e alguns funcionários brasileiros de alto escalão também pediram a autoridades de Taiwan que dessem prioridade aos pedidos de semi-condutores fabricados pela Nuvoton, uma empresa da ilha, que eram utilizados pelas urnas, segundo duas fontes.

Ao mesmo tempo em que os EUA levavam a cabo seu envio de mensagens, figuras-chave nas instituições brasileiras organizavam encontros particulares com chefes militares na tentativa de persuadi-los a se manterem dentro dos limites constitucionais e também chamando a atenção, no estrangeiro, para os riscos de um golpe militar. Algumas delas conversaram com o Financial Times, solicitando permanecerem anônimas devido ao caráter extremamente sensível das discussões. Muitas ainda preferem que não se mencione o papel que tiveram.

Um funcionário brasileiro de alto escalão que se envolveu nestas questões lembra que o ministro da Marinha de Bolsonaro, o almirante Almir Garnier Santos, era o mais “difícil” entre os chefes militares. “Ele de fato se inclinava por uma ação mais radical”, diz o funcionário. “Assim tivemos de fazer um trabalho árduo de dissuassão; o Departamento de Estado e o Comando Militar dos EUA disseram que eles romperiam os acordos (militares) com o Brasil, desde os de treinamento de pessoal até os de outros tipos de operações conjuntas”.

Durante um jantar tenso no final de agosto, com alguns chefes militares permanecendo até as duas da madrugada, autoridades civis tentaram persuadi-los de que as urnas eletrônicas não estavam manipuladas contra Bolsonaro e que eles deveriam acatar o resultado da eleição.

O momento era crucial: Jair Bolsonaro conclamava a realização de manifestações de massa em seu favor no dia 7 de setembro, dia da Independência. Garnier não respondeu aos nossos pedidos para que comentasse a matéria.

Luís Roberto Barroso, juiz do STF que naquele momento presidia o Superior Tribunal Eleitoral, disse que também solicitou um pronunciamento a respeito por parte do Departamento de Estado dos EUA.

Eu pedi algumas vezes (a Douglas Koneff, então embaixador em exercício no Brasil) que houvesse declarações sobre a integridade e a credibilidade de nosso sistema eleitoral e sobre a importância da nossa democracia”, lembra Barroso. “Ele de fato fez uma declaração e mais do que isto: ele conseguiu que o Departamento de Estado fizesse o mesmo em apoio à democracia no Brasil e à integridade do sistema”.

A embaixada dos Estados Unidos se recusou a comentar os detalhes dos encontros confidenciais mantidos durante o período eleitoral.

O círculo interno

Com as eleições cada vez mais iminentes, as autoridades norte-americanas achavam que Jair Bolsonaro deveria ouvir declarações por parte de pessoas de seu círculo próximo. Elas identificaram aliados políticos e ajudantes próximos ao presidente que não estavam satisfeitos com as suas tentativas de permanecer no poder acontecesse o que acontecesse, e que se disporiam a instá-lo a respeitar o resultado das eleições.

Arthur Lira, presidente da Câmara de Deputados, o vice-presidente Mourão, Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infra-Estrutura no governo de Bolsonaro e o almirante Flávio Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência, foram alvos de mensagens dos EUA sobre a necessidade de proteger a integridade das eleições, segundo fontes envolvidas no processo.

Altos funcionários dos EUA mantiveram-se em contato regular com eles e com outras figuras-chave no governo de Jair Bolsonaro. “Tivemos a sensação de que muita gente ao redor de Jair Bolsonaro o pressionava para que ele fizesse a coisa certa”, disse um funcionário do alto escalão.

No dia 2 de outubro nenhum dos candidatos conseguiu a maioria absoluta. Mas depois do segundo turno ficou claro que Lula obtivera uma vitória indiscutível, ainda que por uma pequena diferença.

Alguns dos principais aliados de Jair Bolsonaro, incluindo Freitas e Lira, reconheceram rapidamente a vitória do esquerdista. “Em 24 horas eles aceitaram o resultado do segundo turno”, disse McKinley. “Que duro golpe para qualquer um que pretendesse haver margem para contestar o resultado”.

Chocado, Jair Bolsonaro desapareceu das vistas do público e não reconheceu a derrota, embora de modo relutante desse instruções a membros do governo para que cooperassem com a transição.

Com a posse de Lula em primeiro de janeiro se aproximando, as tensões cresciam. No dia 12 de dezembro arruaceiros pró-Bolsonaro atacaram sedes da polícia e atearam fogo a veículos em Brasília. Uma semana depois o ex-capitão compareceu a um jantar com membros mais moderados de seu círculo próximo, segundo declarou um dos presentes a este encontro.

Com dúvidas sobre sua disposição de passar a faixa presidencial para Lula no dia da posse, alguns dos aliados de Jair Bolsonaro quiseram persuadi-lo a seguir seu plano de ir para o exterior, evitando a cerimônia da posse, segundo a mesma fonte.

Quando Bolsonaro deixou o Brasil, indo para a Flórida, dois dias antes da posse de Lula, os norte-americanos, junto com muitos brasileiros soltaram um suspiro de alívio. Mas o perigo não passara.

No dia 8 de janeiro, milhares de apoiadores de Jair Bolsonaro promoveram uma insurreição em Brasília, invadindo o Congresso, a sede do STF e o Palácio do Planalto, sede da Presidência, pedindo uma intervenção militar. Os militares de fato intervieram dentro de algumas horas, mas para abafar os protestos. Mais de mil manifestantes foram presos.

Investigações policiais encontraram mais tarde documentos de posse do ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, e de um de seus principais assessores, o tenente-coronel Mauro Cid, que delineavam o passo-a-passo para anular o resultado da eleição e manter-se no poder.

Anderson Torres, que passou cinco meses na prisão neste ano aguardando julgamento, disse que o documento encontrado em sua casa fora “vazado fora de contexto” e que “não tinha validade legal”. Não conseguimos fazer contato com Mauro Cid pra que comentasse.

Os Estados Unidos decidiram fazer um último esforço no sentido de respeitar as eleições. Joe Biden estava no México, comparecendo a uma cúpula de dirigentes da América do Norte, no momento da insurreição de 8 de janeiro. Ao ver o noticiário sobre o que estava acontecendo, “ele pediu imediatamente para conversar com Lula”, disse um membro do alto escalão do governo. “Depois do contato telefônico, ele propôs ao primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, e ao presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que eles divulgassem um comunicado conjunto apoiando Lula e o Brasil. Foi a primeira vez que tal coisa aconteceu na América do Norte”.

Com os amotinados presos, com os militares sob controle e com Lula no poder, a democracia brasileira parece ter sobrevivido àquela ameaça potencial.

Para o governo de Biden as relações com o Brasil melhoraram, mas ainda há pontos de atrito com o novo governo. Lula demonstrou pouco reconhecimento à campanha dos EUA em favor do respeito à eleição. Sua primeira visita a Washington em fevereiro deste ano foi um evento menor de apenas um dia de duração.

Em abril ele levou uma enorme delegação à China, para uma visita a duas cidades com três dias de duração. Nesta ocasião, Lula recusou-se a endossar as restrições dos Estados Unidos à Huawei, a empresa chinesa no setor de tecnologia, criticou o apoio do Ocidente à Ucrânia e apoiou a iniciativa chinesa de buscar uma alternativa para o dólar norte-americano.

Um porta-voz de Lula insiste que em Washington Lula falou “sobre a defesa da democracia e as ameaças da extrema direita”, e que uma visita mais extensa aos EUA está em exame.

“As pessoas por aqui entendem que haveria diferenças políticas”, diz Shannon. “Mas há um toque de irritação e de ressentimento sob tudo isso que, de fato, surpreendeu a todos… É como se ele se recusasse a reconhecer tudo o que fizemos”.

*Michael Stott, Michael Pooler e Bryan Harris são jornalistas do Financial Times.

Tradução: Flávio Aguiar.

Publicado originalmente no jornal Financial Times.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA