Por MANUEL DOMINGOS NETO*

Milhares de autores buscaram conceituar o “terrorismo” negando suas causas primárias. Condenaram as práticas que negam o direito à vida de “civis inocentes”, mas encobriram o fato de tratar-se de expedientes corriqueiros no exercício do poder.

A suprema estratégia guerreira é submeter o inimigo sem lutar. Neste afã, a exibição de força inexcedível é usual. A disseminação do terror foi prática de colonizadores, Estados autocráticos, monopolizadores da riqueza, intérpretes de divindades e contestadores da ordem.

A busca da supremacia guerreira orientou a superação de limites tecnológicos e constrangimentos morais. Confrontos de vida e morte suspendem regras e convenções que atrapalhem a vitória. O guerreiro moderno, querendo diferenciar-se do “primitivo”, inventou “crimes de guerra” tipificados em leis internacionais inócuas, chanceladas por uma fantasiosa “comunidade internacional”, mas persistiu agindo, em essência, como seus antepassados.

Na guerra, sempre valeu disseminar doenças no seio do adversário, privá-lo de água, comida e remédios, fomentar discórdias internas, isolá-lo de eventuais aliados, desmoralizar suas crenças sagradas, produzir choques cognitivos que o deixem confuso, induzir posturas sociais, assassinar seletivamente, enfim, desprovê-lo de elã. Vale tudo, menos a derrota.

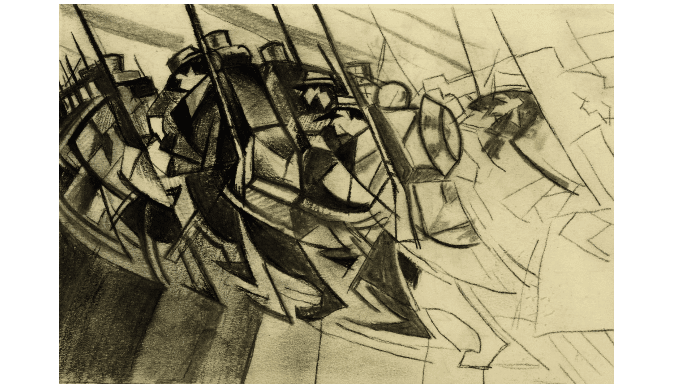

O terrorismo é expediente guerreiro universalmente empregado. O guerreiro veste-se, fala, canta e desfila para intimidar. Comandantes preparados sabem disseminar o terror. Surpreendem, dissimulam e levam o adversário ao pânico paralisante. É impossível distinguir o guerreiro do terrorista. Não há “guerra suja” porque não há “guerra limpa”. O emprego do avião como instrumento de terror foi estabelecido antes de sua invenção, assim como a bomba atômica.

A intimidação faz parte da experiência humana. É comezinha nas relações entre indivíduos e sociedades. Há Estados nascidos e legitimados por pactos sociais em que a vontade de todos seja satisfeita? Não havendo, a autoridade política não pode abdicar de práticas terroristas.

A guerra é o fenômeno da mais alta significação para a humanidade. Envolve rigorosamente a todos. É impossível estabelecer linhas que separem objetivamente o político do guerreiro, do religioso e, sobretudo, do “civil inocente”, expressão intensivamente usada quando há carnificinas em curso.

O político evita ou precipita o derramamento de sangue; é o mandante do ato terrorista. O guerreiro executa sua deliberação.

O religioso é figura obrigatória na guerra. Homens que se enfrentam invocam divindades. Se não são crentes religiosos, lutam em nome de entidades abstratas sacralizadas, como a nação ou a pátria.

A sacralização do abate de seres humanos se dá porque o homem não é fera insensível. Excetuados os casos patológicos, não elimina o semelhante sem remorso: destitui a vítima de humanidade antes de abatê-la. Investe-se da condição de executor da determinação divina para eximir-se de responsabilidade. Ao transferir a autoria de seu gesto, apazigua sua consciência. Tratei disso no ensaio “O militar e a civilização”.[1]

Já o “civil inocente”, legitima ou não a mortandade. Sem seu amparo, não há comando político nem exércitos. É o “civil” que, formando fileiras, torna-se guerreiro. É o “civil” que produz armas, munição, comida, roupa, remédios e apetrechos para a linha de frente. É “civil inocente” quem ocupa a terra dos outros? O “civil inocente” participa da guerra quando glorifica ou repudia os que vão matar ou morrer.

Intelectuais, poetas, músicos e cineastas cumprem papel decisivo na guerra, inclusive quando não se manifestam. Jornalistas, nem se fale: a isenção da notícia é uma quimera. Julien Assange não está preso à toa.

Inocentes de verdade serão apenas as crianças, os “cidadãos em promessa”, como dizia Platão. Mas, antes de serem vitimados por terrorista estrangeiro, estarão submetidos ao terror promovido pela autoridade do Estado.

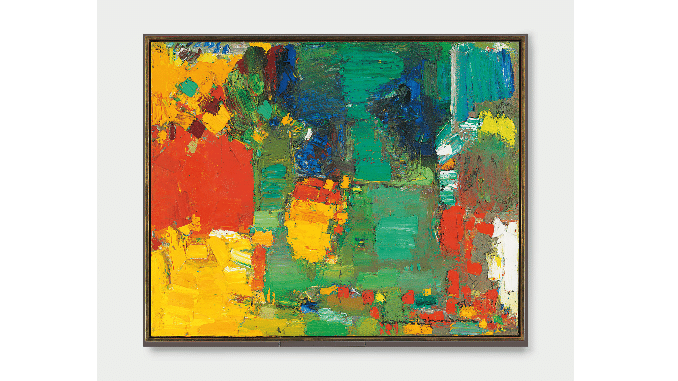

A condenação da guerra indica que o ser humano repele o abate do semelhante e valoriza a convivência harmoniosa. O altruísmo e a solidariedade sempre foram universalmente enaltecidos. Não é verdade que a humanidade não presta. O que não presta é a exploração da maioria em benefício de minorias. Isso exige sistemas políticos liberticidas, leva à guerra e às práticas terroristas.

Nenhuma religião prega abertamente a violência. Os doutores da Igreja se contorceram ao teorizar sobre a “guerra justa”. Justificaram carnificinas, abençoaram assassinos, mas não eliminaram o discurso do “não matarás”.

Os teóricos políticos modernos, conhecidos como “contratualistas”, prescreveram procedimentos apavorantes para a manutenção do poder. Não dá para pensar a experiência humana abstraindo práticas de imposição de vontades minoritárias por meio da violência.

A forma mais elementar de violência é aterrorizar. A exibição pública de castigos cruéis apavora e induz à obediência. No Brasil, o caso mais conhecido foi o esquartejamento de Tiradentes.

O Estado pratica necessariamente o terror, mas procura torná-lo palatável ou invisível para a maioria. O Estado brasileiro aterroriza os desfavorecidos com a prisão em massa: mantém grande população carcerária negando-lhe condição humana. A invisibilidade desta população é um recurso defensivo: ninguém se sente mal frente ao que não enxerga. O ministro Silvio Almeida tentou mexer nisso e foi silenciado.

Milhares de autores buscaram conceituar o “terrorismo” negando suas causas primárias. Condenaram as práticas que negam o direito à vida de “civis inocentes”, mas encobriram o fato de tratar-se de expedientes corriqueiros no exercício do poder. O terror foi usado pela Revolução Francesa, que proclamou os direitos do homem e do cidadão. Foi endossado pelas teorias racistas que embalaram o desenvolvimento da indústria, a disputa por mercados consumidores e o colonialismo.

A “ordem mundial” estabelecida em 1945 foi precedida pelo maior ato terrorista já visto. Washington tratou os japoneses de Hiroshima e Nagasaki como percevejos. Nem por isso deixou de se apresentar como glamoroso modelo universal de civilização. A “ordem mundial” que implantou, como as que a antecederam, foram mantidas pelo terror e não há motivos para imaginar que desaparecerá pacificamente.

Hoje, o “Ocidente” intensifica a bestialização dos “orientais”. Esse processo ganhou intensidade com a “guerra ao terror”, desencadeada depois da derrubada das Torres Gêmeas. Todo o complexo militar conduzido pelo Pentágono foi mobilizado contra um “Eixo do Mal”, inclusive as Forças Armadas brasileiras, estruturadas para dizer sim ao comando estadunidense. Em nome do “combate ao terror”, diversos países foram destruídos.

A “guerra ao terror” foi artifício semântico exitoso porque consagrou uma distinção inverossímil: haveriam guerreiros civilizados e terroristas incivilizados, acoimados de bestas-feras.

A “ordem internacional” protagonizada por “ocidentais” há mais de cinco séculos demandou a estigmatização do árabe, do negro africano e de povos originários espalhados pelo planeta. Legitimou a escravidão e o genocídio de autóctones. Hoje, legitima o extermínio dos palestinos, assimilados como terroristas e, portanto, indignos de viver.

Uma formidável força aeronaval estadunidense foi estacionada no Oriente Médio para meter medo em quem pretenda solidarizar-se com os condenados da Faixa de Gaza. É um aparato capaz de destruir tudo em volta e desencadear o juízo final. É uma força terrorista. Não foi mobilizada para conter a reação palestina, mas para afirmar poderio sobre os que desafiam Washington. Quem ousaria enfrentá-la levando ajuda humanitária aos condenados à morte?

O terrorismo estadunidense-israelense recebe aplausos no Ocidente, mas crescem as manifestações de repúdio, mostrando que a humanidade resiste. Apesar da propaganda que pretende a eliminação étnica planejada por Israel, o ser humano não aceita a brutalidade como definidora de sua condição.

O que está em pauta em Gaza não é apenas o destino de dois milhões de pessoas, mas a “ordem” que prevalecerá na regência do mundo e os rumos do que chamamos “civilização”.

*Manuel Domingos Neto é professor aposentado da UFC, ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa (ABED). Autor, entre outros livros de O que fazer com o militar – Anotações para uma nova Defesa Nacional (Gabinete de Leitura).

Nota

[1] https://revistas.uece.br/index.php/tensoesmundiais/article/view/757/668

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA