Por RICARDO FABBRINI*

Trecho selecionado pelo autor do livro recém-lançado “Arte contemporânea em três tempos”

Pode-se dizer, generalizando, que no centro do debate estético contemporâneo, está o diagnóstico de Jean Baudrillard, que se mantém atual, segundo o qual vive-se um momento em que o futuro da imagem, em sua relação com os “referenciais fortes” (como a “intratável realidade”), está sendo decidido; ou seja, há um “drama da percepção” no presente, na expressão do dramaturgo Heiner Goebbels; ou uma “guerra das imagens”, como quer Bruno Latour;[i] ou, ainda, uma “biopolítica” das imagens, na direção de Michel Foucault.[ii]

Segundo Hans Belting,[iii] leitor de Jean Baudrillard e Aby Warburg, o desafio é descobrir “nas falhas e omissões na cadeia estonteante das imagens”, na qual “uma dada imagem meramente conduz até a próxima imagem” – o que nos remete à ideia de “tela total” –, uma imagem na qual alguma coisa venha de fora: “a verdadeira imagem”, “aquela na qual há a irrupção do “real”, que já se nos tornou estranho, sem que a tenhamos planejado”.[iv] É nessa imagem de exceção que residiria o poder de restituição da visão ao olho saturado, reagindo, assim, à “iconomania contemporânea”.[v]

[…]

Esse foco na percepção também é central na reflexão de Gilles Deleuze[vi] sobre o cinema, haja vista que este se pergunta pelo estatuto da imagem cinematográfica no interior de nossa sociedade das imagens. Seria no “cinema autorreflexivo” de Jean-Luc Godard, e não no “cinema reflexivo”, de Ingmar Bergman, ou no cinema de denúncia política baseado na “representação direta de um objeto”, e tampouco no cinema paródico, associado nos anos 1980 à “moda retrô”,[vii] que teríamos – segundo Gilles Deleuze – o drama da percepção.

O cinema mais relevante, segundo o autor, “engajou-se em sua mais elevada reflexão, e não parou de aprofundá-la e de desenvolvê-la”;[viii] de tal maneira que encontraríamos, sobretudo em Jean-Luc Godard, “fórmulas que exprimem o seguinte problema: se as imagens tornaram-se clichês tanto no interior quanto no exterior, como extrair de todos esses clichês uma Imagem, ‘justo uma imagem’, uma imagem mental autônoma?”.[ix] E conclui: “Do conjunto dos clichês deve sair uma imagem… Com que política e com que consequências?”,[x] afinal: “O que é uma imagem que não seria um clichê? Onde acaba o clichê e começa a imagem?” – aquela que se torna a cada dia, a mais difícil” (próximo, aqui, da noção de “beleza difícil” de Jean Galard).[xi]

Em seu livro sobre Francis Bacon, Gilles Deleuze reitera: “Clichê, clichês! Não apenas houve multiplicação de imagens de todo tipo, ao nosso redor e em nossas cabeças, como também as reações contra os clichês engendram clichês”.[xii] Por isso, não é “transformando o clichê que se escapará dos clichês”; é “apenas quando nos livramos deles, por rejeição, que o trabalho pode começar”.[xiii] O problema do espectador passa a ser, então, na conhecida passagem de encerramento de Imagem-tempo: “o que há para se ver na imagem” que temos diante de nós?; “e não mais, o que veremos na próxima imagem?”.[xiv]

Pode-se perguntar, assim, como esperar que da sucessão de simulacros na tela total saia uma imagem que “force o pensamento”, no sentido de Gilles Deleuze; algo como o “chegante”, diz Jacques Derrida;[xv] algo que “aconteça no acontecimento”, na proposição de Jean-François Lyotard;[xvi] algo como “o impensado” na afirmação de Michel Foucault;[xvii] algo como uma “possibilidade indefinida”, na expressão de Hans Thies Lehmann;[xviii] algo, por fim, como o “isso”, no sentido psicanalítico de pulsão, de inconsciente, de outro do sentido; algo que rompa, enfim, com o horizonte do provável, que interrompa toda organização performativa, toda convenção ou todo contexto dominável por um convencionalismo; porque somente assim, na subtração de elementos de poder é que se liberaria a força não comunicativa de uma imagem.

Diante da guerra das imagens, o desafio de caráter ético e estético da crítica de arte é selecionar imagens enigmas em meio à performatividade dos simulacros (ou clichês) que circulam ininterruptamente na tela total, alertando para o risco da dissolução já em curso, da arte na comunicação. Para apreender a força não comunicativa de uma imagem, é preciso distinguir a comunicação, ou “simulação de comunicação” como prefere Jean Baudrillard,[xix] da arte considerada como uma forma de “comunicação… sem comunicação”, na expressão de Jean-François Lyotard.[xx]

Essa noção aparentemente contraditória de “comunicação… sem comunicação” designa, para o autor, “uma comunicabilidade “originária”, “anterior à pragmática comunicacional”, que opera uma suspensão (epokhé) ou torna “inoperante” (désœuvrée) ou “desorientada” (désaffectée) essa pragmática.[xxi]

Essa concepção de Jean-François Lyotard opõe-se, portanto, à indistinção entre arte e comunicação que foi difundida pela teoria da cibernética de Norbert Wiener e pela teoria da informação de Abraham Moles e Max Bense, nos anos 1950 a 1970, e que, hoje, é pacificamente aceita. Esses autores, vale lembrar, defendiam que a diferença entre arte e comunicação é tão somente uma diferença quantitativa – portanto, mensurável no que se refere ao nível informacional (às taxas de redundância ou de informação da mensagem: de 0 a 1) –, e não uma diferença qualitativa, senão ontológica, entre forma artística e mercadoria cultural.

Essa indistinção que é retomada atualmente, em outra configuração teórica, difundiu-se a ponto de constituir-se como doxa dominante. Se essa distinção, no entanto, não for preservada, a arte acabará subsumida à cultura mass-midiática e da rede digital, como atesta a formulação sintética de Jean-Luc Godard em Je vous salue Sarajevo: “De certa forma, o medo é o filho de Deus, redimido na noite de sexta-feira. Ele não é belo, é zombado, amaldiçoado e renegado por todos. Mas não entenda mal, ele cuida de toda agonia mortal, ele intercede pela humanidade. Pois há uma regra e uma exceção. Cultura é a regra. E arte, a exceção. Todos falam a regra: cigarro, camisetas, computador TV, turismo, guerra. Ninguém fala a exceção. Ela não é dita, é escrita: Flaubert, Dostoyevski. É composta: Gershwin, Mozart. É pintada: Cézanne, Vermeer [obra de arte]. É filmada: Antonioni, Vigo. Ou é vivida, e se torna a arte de viver [poética do gesto]: Srebenica, Mostar, Sarajevo. A regra quer a morte da exceção”.[xxii]

Georges Didi-Huberman indaga se essa máxima de Jean-Luc Godard (“Pois há uma regra e uma exceção. Cultura é a regra. E arte, a exceção”), que o orientou de Acossado, lançado em 1960, a Adeus à linguagem, de 2014, não adquiriu, ela própria, um caráter de normatividade, na medida em que teria convertido a exceção em nova regra.[xxiii] Em Adeus à linguagem, regiamente fiel à exceção, a nosso ver, Jean-Luc Godard examina a potência poética das imagens 3D, sequer entrevista nos filmes blockbusters norte-americanos.

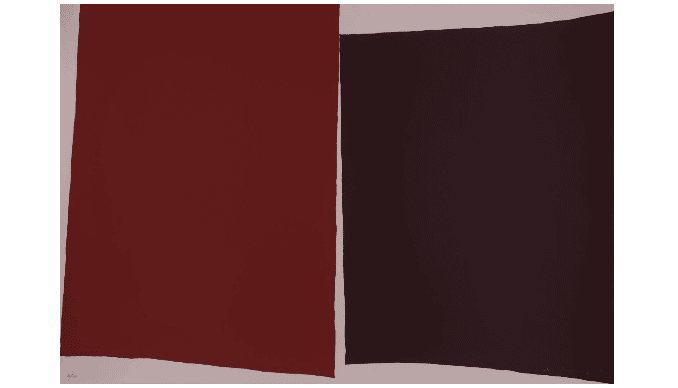

Não temos, nesse ensaio visual, os efeitos especiais de praxe dos filmes de entretenimento, mas um inventário das possibilidades poéticas abertas pelo vídeo digital, tais como a sobreposição de cores brilhantes, da qual resulta um blow-up da cor, umefeito evocativo análogo àquele obtido pela pintura de paisagem pós-impressionista ou fauve; ou, ainda, as distorções nas figuras resultantes da relação entre o plano (a bidimensionalidade da tela) e o efeito de profundidade na imagem digital 3D, remetendo, nesse último caso, à prática da anamorfose na pintura.

Essas distorções, decorrentes da colisão entre plano e profundidade, permitem aproximar esse “filme” de Godard de uma estética da imperfeição, não no sentido da valorização da low-tech, como veremos em Wilhelm Kentridge, mas em função da limitação do efeito de verossimilhança da imagem digital 3D – explorada pelo cineasta, diga-se de passagem, com nítido intuito irônico.

Diante de Adeus à linguagem, que é cinema sobre a vida (porque aberto ao referente: a moral, a história, a política etc.), e também cinema sobre cinema, haja vista sua autorreferencialidade, o observador há de se ater não apenas ao que há para se ver a cada imagem, quadro ou plano considerados em sua singularidade, como pedia Gilles Deleuze; mas também a sua composição baseada na montagem acelerada de imagens, palavras e sons que, dispostos como “dualidades disjuntivas” (ou seja, como conflito, hesitação, oscilação, ou paradoxo), ativam sua reflexão, na medida em que abrem as imagens (e o presente) para “o impensado”, no termo reiterado por Godard em História(s) do cinema.[xxiv]

Pelo “pensamento crítico que julga e escolhe, que produz diferenças, que seleciona as imagens” é que seria possível, segundo Jean Baudrillard,[xxv] opondo também a exceção à regra, “liberar o sentido”; no entanto, “as massas não escolhem, não produzem diferenças, mas indiferenciação”: elas “mantêm a fascinação do meio (como profetizava McLuhan) que preferem à exigência crítica da mensagem”. A regra mencionada por Godard corresponde, aqui, em Baudrillard, às “formas assintáticas”, permutáveis, como é próprio às formas mercadoria ou formas publicidade; e a exceção corresponderia às “formas sintáticas” (o idioleto: o código singular de cada obra); ou seja, as “formas articuladoras de sentido”, que seriam incomensuráveis, ao passo que não podem ser trocadas, diferentemente das mercadorias, mensuráveis segundo um valor abstrato.

Não se pode, por conseguinte, supor a existência de uma sociedade da comunicação, propriamente dita, no sentido da democratização do acesso à informação, ou de uma racionalidade comunicativa, na direção de Jürgen Habermas, porque, segundo Jean Baudrillard,[xxvi] a “massa resiste escandalosamente ao imperativo da comunicação”, assim concebida, na medida em que seu “único afeto maciço” é o “consumo voraz” – “ver, decifrar, aprender não a afeta” –, de tal modo que “os discursos articulados acabam reduzidos a uma única dimensão na qual todos os signos, as mídias, e o próprio real perdem seu sentido” (sendo substituído pela “simulação de sentido”).[xxvii]

Diante desse efeito dissuasivo da comunicação, ou de sua violência implosiva, pode-se indagar, no entanto – afastando-nos, aqui, provisoriamente, de Jean Baudrillard – de que modo seria possível resistir à conversão da arte em imagens meramente performativas.

Dizer que a cultura se tornou a regra, implica afirmar, em suma, que ela acabou limitada “a um instrumento de barbárie totalitária, uma vez que se encontra atualmente confinada no reino mercantil, prostitucional, da tolerância ou indiferenciação generalizada”, nos termos de Georges Didi-Huberman;[xxviii] ou seja, que a cultura, assim concebida, não é mais aquela que nos protege da barbárie e que, portanto, não “deve ser por nós protegida” em face de sua recaída no horror.

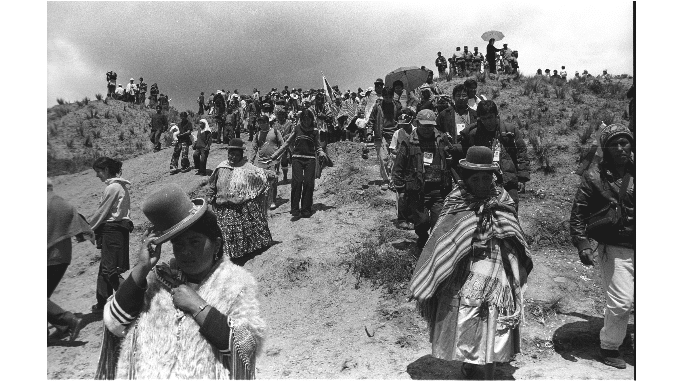

A relação entre cultura e arte, em Jean-Luc Godard, é análoga, vale notar, à oposição entre luz e sombra, em Didi-Huberman, haja vista que esse último refere-se ao “contraste violento entre a exceção que recebe ou irradia a luz do desejo” e a “regra de uma realidade feita de culpa, mundo de terror concretizado pelo raio inquisidor dos projetores e do latido assustador de cães de guarda da noite”,[xxix] na caracterização da sociedade fascista por Pier Paolo Pasolini, que é possível estender, a nosso ver, à sociedade neoliberal da hipervisibilidade, na direção de Baudrillard. Essa exceção como “alegria inocente operaria como um aceno na noite fechada”, afinal toda arte, afirma Didi-Huberman, é “clarão errático, porém clarão vivo ou chama de desejo”; é um “momento de exceção no qual os seres humanos se tornam luminescentes, dançantes, erráticos, intocáveis e resistentes”, “sob nosso olhar maravilhado”.[xxx]

Ressalte-se, antes de apresentar outras imagens de resistência, que é preciso, malgrado as dificuldades, aguçar a percepção para poder apreender a singularidade de tais imagens. Seria preciso, por exemplo, um aguçamento da sensibilidade para o que há de cambiante nas imagens, para aquilo que Roland Barthes denominou “neutro” – “uma mercadoria cada vez mais rara, senão um verdadeiro luxo no presente”.[xxxi] Essa “estética do neutro”, proposta por Roland Barthes, opõe-se, assim, à ideia acima referida de neutralização das imagens, em Jean Baudrillard.

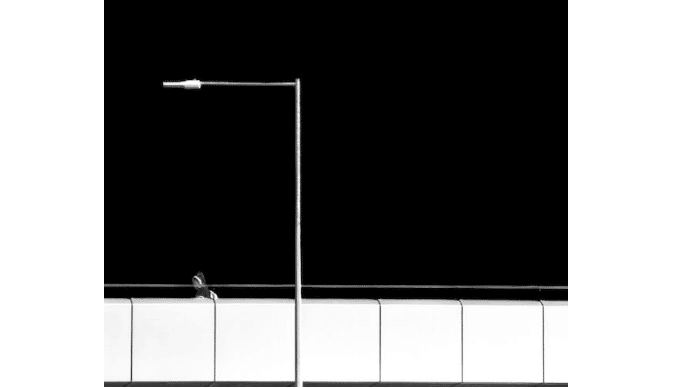

É preciso perceber que há imagens que são “espaços totalmente e como que exaustivamente matizados”; ou seja, que elas são “furta-cores”; que “mudam sutilmente de aspectos, talvez de sentido, ou de configuração, segundo a inclinação do olhar” do observador.[xxxii] Essa busca das nuances na imagem, que aqui se propõe como forma de resistência às imagens da sociedade da simulação, não significa a reivindicação de sofisticação intelectual, no sentido de uma estilização do pensamento ou de um refinamento dândi da sensibilidade, mas apenas de uma tentativa de se evitar que o olhar fique refém da fascinação fatal provocada pelos signos de alta definição do mundo digital.

A percepção dos matizes de uma imagem implica a interrupção temporária das imposições de uma linguagem visual que é tomada como anônima, dogmática, ou, simplesmente, como natural, porque certificada nas reiterações sem fim da tela total. A percepção das nuances da imagem, de suas inflexões sintáticas e, por conseguinte, semânticas, denunciando, assim, a “arrogância da linguagem” (o “fascismo da língua”, em Roland Barthes, corresponde, aqui, ao “fascismo do simulacro”, em Jean Baudrillard) requer a espera e a lentidão, o ralenti ou o adiamento, em um mundo regido pela mídia eletrônica e pela informática que criam uma “sensação de simultaneidade e imediatez” própria do capitalismo financeiro, que põe em xeque toda visão de longo prazo, em favor da circulação acelerada de capitais em escala global.

Essa percepção escandida, aqui proposta, pode parecer fantasiosa em um mundo colonizado pela esfera da técnica e da ciência, ou seja, pela operation, pelo procedimento eficaz; afinal, “Gozo, narcisismo, competitividade, sucesso, performance, realização, desempenho”[xxxiii] são as palavras de ordem, como se sabe. É justamente, no entanto, na percepção marcada pela demora, pelas hesitações, pela perda de tempo e pelo tempo perdido, pela paciência em desvelar o segredo de uma imagem, uma face nela que apenas se deixa entrever, que teríamos a negação da temporalidade da produção de simulacros e do consumo capitalistas (da voracidade e da pressa), e, consequentemente, do “hedonismo ansioso” que rege a vida na “hipermodernidade”, segundo Gilles Lipovetsky.[xxxiv] Em suma, à pergunta “o que as imagens esperam de nós?”, pode-se responder, que é a tékhne da demora: a percepção ciosa e morosa de suas nuances.

[…]

Na imagem-enigma, ao contrário, há uma zona de opacidade, ou de indiscernibilidade, que faz deslanchar no fruidor uma espécie de “esquize do olhar”,[xxxv] haja vista que o põe a circular, sem cessar, entre o studium e o punctum; entre o representativo e o indicial, entre o valor expositivo e o valor cultual, entre o dado e o segredo, uma vez que nela tais termos não são excludentes. No caráter indicial dessa “imagem escrupulosa”,[xxxvi] de “beleza difícil, tem-se justamente a passagem de um termo a outro, deixando-se entrever, assim, a intratável realidade. É a imagem, enfim, que interrompendo a remissão autorreferencial dos simulacros, permite um reinvestimento “no referencial e no real”, sem que isso implique um retorno à representação.[xxxvii]

No entanto, esse discurso no campo das artes de um “retorno do real” em pleno “mundo irreferencial”, adverte o próprio Baudrillard, pode ser um novo lance no “jogo da simulação”: “Enquanto a ameaça histórica lhe vinha do real, o poder jogou com a dissuasão e a simulação, desintegrando todas as contradições à força de produção de signos equivalentes. Hoje, quando a ameaça lhe vem da simulação (a de se volatilizar no jogo dos signos) o poder joga com o real. Joga com a crise; joga ao refabricar questões artificiais, sociais, econômicas, políticas. É para ele uma questão de vida ou de morte. Mas é tarde demais”.[xxxviii]

Essa fatalidade (“Mas é tarde demais”) deve ser compreendida, no entanto, a partir da estratégia discursiva do próprio autor, que contrapõe o “niilismo irônico” ao “niilismo da neutralização” característico do sistema hegemônico. Seu “niilismo ativo da radicalidade” é o da “antecipação dramática”, daquele que “leva até o limite do insuportável esse mesmo sistema” vigente: “A violência teórica, não a verdade”, é afinal – conclui Baudrillard– “o recurso que atualmente nos resta”, ainda que estejamos na “era das teorias sem consequência”.[xxxix]

No juízo: “Mas é tarde demais”, de Jean Baudrillard, ressoa o réquiem de Pier Paolo Pasolini de 1975, retomado por Didi-Huberman, em 2009, segundo o qual o “vagalume está morto, perdeu seus gestos e sua luz na história política de nosso contemporâneo sombrio, que condena à morte sua inocência”.[xl]

O que Pasolini e Baudrillard tomam como espetacularidade, no regime fascista, no primeiro caso, e no regime capitalista neoliberal da sociabilidade fictícia, no segundo, recorrendo às figuras dos projetores de luz e da tela total, respectivamente, é o mesmo “inferno realizado do qual ninguém mais escapa, e ao qual nós todos estamos doravante condenados”: “Culpados ou inocentes, pouco importa” a essa altura, para esses autores, porque estamos todos igualmente “condenados de qualquer forma”.[xli]

Sobre essa “tese histórica” do desaparecimento dos vagalumes de Pasolini – que aqui estendemos à noção de fatalidade em Baudrillard –, Didi-Huberman[xlii] pondera que, embora estejamos, de fato, a “experimentá-la” a cada dia, sua dança luminescente, “esse momento de graça”, ou seja, “o que existe de mais fugaz e de mais frágil”, ainda resiste “ao mundo do terror” ou do horror contemporâneo.

Mesmo admitindo que o tempo presente seja a situação de “apocalipse latente”, haja vista que nada mais parece estar em conflito, pois a derrocada “não deixa de fazer estragos nos corpos e nos espíritos de cada um”, ninguém pode esgotar, argumenta Didi-Huberman, as “sobredeterminações e indeterminações” dos “estratagemas apocalípticos”.[xliii]

Dito de outro modo, na “imanência do mundo histórico”, em que “o inimigo não para de vencer”, como quer Didi-Huberman, a imagem-enigma opera como índice de sobrevivências.[xliv] A imagem sobrevivente é aquela que efetua uma crítica à imagem hegemônica, ou, antes, à “máquina geradora de imagens” da mídia de massa e da rede digital (ou, da realidade virtual e da inteligência artificial na “dadosfera” das Big-Techs) que é “praticamente tautológica”.[xlv]

Do ponto de vista da regra, a diversidade das imagens circulantes na tela total pode parecer imensa, ou mesmo incomensurável, como supõe a visão idealizada sobre a rede própria ao senso comum, quando na realidade ela é altamente limitada, ou mesmo inexistente; como do ponto de vista da exceção, a singularidade de cada imagem sobrevivente é um índice da potencialidade infinita de imagens-enigmas (por vir).

Não é preciso, entretanto, atribuir a essa imagem sobrevivente, entendida como o poder residual de uma contra-imagem (a “forma pensativa”: a que nos devolve o olhar porque “nela não há nenhum ponto que não nos mire”), um valor de redenção ou salvação, até porque, como ressaltou o próprio Didi-Huberman, a destruição, ainda que contínua, “nunca é absoluta”. [xlvi]

Supor que a máquina da visão cumpriria seu trabalho sem deixar resto ou possibilidade de resistência seria deixar-se ofuscar de tal maneira pela força dos projetores ou da tela total a ponto de não se entrever os lampejos ou punti luminosi que enunciam “belas comunidades luminosas”: “Ainda que beirando o chão, ainda que emitindo uma luz bem fraca, ainda que se deslocando lentamente, não desenham os vagalumes, rigorosamente falando, uma tal constelação”[xlvii] que opera como índice de alteridades possíveis?

*Ricardo Fabbrini é professor do Departamento de Filosofia da USP. Autor, entre outros livros, de Arte contemporânea em três tempos (Autêntica). [https://amzn.to/4a35odf]

Referência

Ricardo Fabbrini. Arte contemporânea em três tempos. Belo Horizonte, Autêntica, coleção Ensaios, 2024, 174 págs. [https://amzn.to/3xorYyW]

Bibliografia

AUGUSTO, D. Bem-vindo à linguagem. Folha de São Paulo,São Paulo, 2 de ago. 2015, Caderno Ilustríssima, p. 4-5.

BARTHES, R. O neutro: anotações de aulas e seminários ministrados no Collège de France 1977-1978. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

BAUDRILLARD, J. Simulacro e simulação. Lisboa: Relógio d’água, 1991.

BAUDRILLARD, J. À sombra das maiorias silenciosas😮 fim do social e o surgimento das massas. São Paulo: Brasiliense, 1985.

BEIGUELMAN, G. Políticas da imagem: vigilância e resistência na dadosfera.São Paulo: Ubu, 2021.

BELTING, H. A verdadeira imagem. Porto: Dafne, 2011.

DELEUZE, G. Cinema 1: a imagem-movimento. São Paulo: Brasiliense, 1985.

DELEUZE, G. Francis Bacon: lógica da sensação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007.

DIDI-HUBERMAN, G. Passés Cités par JLG: L´Oeil de l´histoire. Paris: Minuit, 2015. v. 5.

DIDI-HUBERMAN, G. Sobrevivência dos vaga-lumes. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2011.

FOUCAULT, M. Nascimento da biopolítica. São Paulo: Martins Fontes, 2008

GAGNEBIN, J. M. Da escrita filosófica em Walter Benjamin. In: SELIGMANN-SILVA, M. (Org.). Leituras de Walter Benjamin. São Paulo: Annablume, 1999.

GALARD, J. Beleza exorbitante: reflexões sobre o abuso estético. São Paulo: Ed. da Fap-Unifesp, 2012.

GODARD, J.-L. Je vous Salue Sarajevo. In: GODARD, J-L.; MIÉVILLE, A. M. Four Short-films. Germany: ECM, 2006. 1 DVD.

GROYS, B. Arte, Poder. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2015

LACAN, J. Seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise – 1964. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

LEHMANN, H. T. O teatro pós-dramático. 2. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2011.

LIPOVETSKY, G.; CHARLES, S. Os tempos hipermodernos. São Paulo: Barcarolla, 2004.

LATOUR, B. O que é iconoclash? ou há um mundo além das guerras de imagens? Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 14, n. 29, p. 111-150, jan./jun. 2008.

LYOTARD, J.-F. Algo assim como: comunicação… sem comunicação. In: PARENTE, A. (Org.). Imagem-máquina: a era das tecnologias do virtual. São Paulo: 34, 1993.

PASOLINI, P. Escritos corsários. São Paulo: 34, 2020, p. 162-169.

Notas

[i] Latour (2008).

[ii] Foucault (2008, p. 304).

[iii] Belting (2011, p. 18-23).

[iv] Belting (2011, p. 26).

[v] Belting (2011, p. 23).

[vi] Deleuze (1985, p. 264).

[vii] Baudrillard (1991, p. 59).

[viii] Deleuze (1985, p. 264).

[ix] Deleuze (1985, p. 264).

[x] Deleuze (1985, p. 263).

[xi] Deleuze (1985, p. 263).

[xii] Deleuze (2007, p. 93).

[xiii] Deleuze (2007, p. 263).

[xiv] Deleuze (1985, p. 323).

[xv] Derrida (2003, p. 76).

[xvi] Lyotard (1987).

[xvii] Foucault (1981).

[xviii] Lehmann (2011).

[xix] Baudrillard (1991, p. 55).

[xx] Lyotard (1993, p. 258).

[xxi] Lyotard (1993, p. 112).

[xxii] Godard e Miéville (2006, [s.p.]).

[xxiii] Didi-Huberman (2015).

[xxiv] Augusto (2015).

[xxv] Baudrillard (1985, p. 130).

[xxvi] Baudrillard (1985, p. 14-15, 33).

[xxvii] Baudrillard (1991, p. 92).

[xxviii] Didi-Huberman (2011, p. 41).

[xxix] Didi-Huberman (2011, p. 21).

[xxx] Didi-Huberman (2011, p. 23).

[xxxi] Barthes (2003, p. 27).

[xxxii] Barthes (2003, p. 109).

[xxxiii] Gagnebin (1999, p. 88).

[xxxiv] Lipovetsky (2004, p. 55).

[xxxv] Lacan (2008, p. 71).

[xxxv] Baudrillard (1991, p. 33).

[xxxvi] Galard (2012).

[xxxvii] Galard (2012, p. 32).

[xxxviii] Galard (2012, p. 33).

[xxxix] Galard (2012, p. 195-201).

[xl] Pasolini (2020, p. 162-169).

[xli] Didi-Huberman (2011, p. 39).

[xlii] Didi-Huberman (2011, p. 25).

[xliii] Didi-Huberman (2011, p. 75).

[xliv] Didi-Huberman (2011, p. 78).

[xlv] Groys (2015, p. 21). Cf. também Beiguelman (2021).

[xlvi] Didi-Huberman (2011, p. 118). Cf. também Didi-Huberman (1998, p. 169-199).

[xlvii] Didi-Huberman (2011, p. 60).

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA