Por FRANCISCO TEIXEIRA*

Considerações a partir de um artigo de Eleutério Prado

Introdução

Antes de julgar ou interpretar, faz-se necessário compreender e fazer prova de ter compreendido. Sem isso, não se pode aspirar ao sincero respeito do autor objeto da crítica, como também de seus leitores. É com esse espírito que este texto pretende avaliar criticamente o artigo do professor Eleutério Prado, “Universidades como fábricas”, publicado no site A Terra é Redonda, em 10 de maio de 2024.

Branko Milanovic

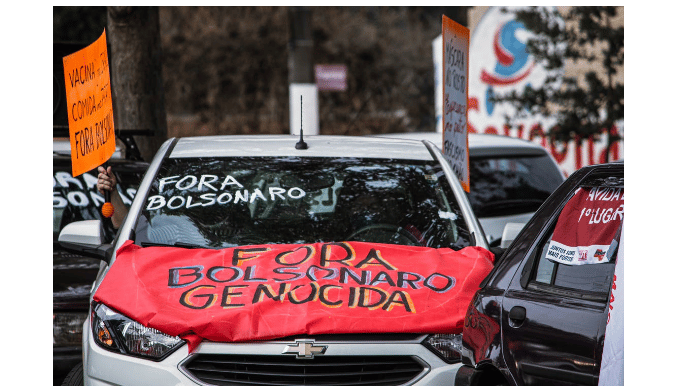

“Universidades como fábricas” toma a denúncia do economista sérvio-americano, Branko Milanovic, como pano de fundo a partir do qual ele constrói sua crítica à ideologia do liberalismo clássico e do neoliberal. De acordo com Eleutério Prado, a análise de Branko Milanovic foi certeira. Se antes, “a polícia vinha ao campus por ordem das autoridades descontentes com os oásis de liberdade criados pelos estudantes. Ela chegava, armada, agredia os estudantes e punha fim ao protesto. A administração universitária se colocava ao lado dos estudantes, invocava “a autonomia da universidade” (isto é, o direito de ficar fora da vigilância policial), ameaçava renunciar ou se demitir. Este era o padrão usual”.[i]

Hoje, as coisas mudaram! O que é novo, como presumivelmente denuncia Branko Milanovic, é ver que são “os próprios administradores das universidades [que chamam] a polícia para atacar os estudantes. Em pelo menos um caso, em Nova York, a polícia ficou perplexa com o pedido de intervenção e até achou que ela seria contraproducente”.[ii]

Não é difícil entender esse comportamento dos atuais administradores das universidades. Eles assumiram uma nova missão. “[…] não veem mais o seu papel como defensores da liberdade de pensamento, tal como ocorria nas universidades tradicionais. Eles não estão tentando mais transmitir às gerações mais jovens valores de liberdade, moralidade, compaixão, altruísmo, empatia ou o que mais for considerado desejável (…). O seu papel hoje é o de diretores de fábricas que são ainda chamadas de universidades. Essas fábricas têm uma matéria-prima chamada estudantes, a qual é convertida, em intervalos anuais regulares, em novos graduados para os mercados. Portanto, qualquer interrupção nesse processo de produção é como uma interrupção em uma cadeia de suprimentos”.[iii]

Por isso, qualquer interrupção no fluxo, sempre renovado, de formação de graduados deve ser removida. “É preciso dar saída aos estudantes graduados, trazer os novos, embolsar o dinheiro, encontrar doadores, obter mais fundos. Se os alunos interferirem nesse processo, eles devem ser disciplinados, se necessário pela força. A polícia deve ser acionada para que a ordem seja restaurada”.[iv]

Essa forma de administração universitária é a expressão mais alta do neoliberalismo, de sua ideologia e política. É daí que parte o professor Eleutério Prado, para submeter à crítica a denúncia do economista Branko Milanovic. Para tanto, ele toma de Ruy Fausto a definição de ideologia, que este apresenta em seu livro Marx: Lógica & Política, tomo II, publicado em 1987. Como base no texto de Ruy Fausto, Eleuterio Prado, apropriadamente, entende que “ideologia não vem a ser pretensão de saber que falsifica a realidade tendo em vista algum interesse, mas uma compreensão do social que se instala e se fixa na aparência dos fenômenos, procurando bloquear uma conscientização sobre a sua essência. Como diz Ruy Fausto, ‘a ideologia é o bloqueio das significações”. Assim, ela “torna positivo (…) aquilo que é em si mesmo negativo, aquilo que contém negatividade’”.[v]

Dialética [interna] da mercadoria

Infelizmente, Eleutério Prado não desenvolveu as mediações que permitem apreender a ideologia como “bloqueio de significações”. A apresentação dessas mediações demanda certo tempo de leitura, que poderá aborrecer aqueles leitores de espírito impaciente, que preferem conhecer sem o trabalho de exposição das conexões que permitem compreender o real sentido das coisas. Por isso, vale a pena correr o risco de ser cansativo, quando o que se tem em mente é tornar acessível ao público o real sentido daquela assertiva: “a ideologia é o bloqueio das significações”.

É com essa pretensão, que este articulista se propõe a traduzir, em linguagem exotérica, o sentido com que Ruy Fausto emprega o conceito de ideologia. Numa primeira aproximação, o significado da ideologia como “bloqueio de significações” pode ser traduzido como aquilo que impede que a desigualdade estrutural do sistema se manifeste à luz da aparência da sociedade do capital, de onde, como diria Marx, os indivíduos extraem suas noções e conceitos sobre o mundo de todos conhecidos. Um mundo em que todas as pessoas se sentem familiarizadas e seguras, pois o veem não como ele o é na realidade, mas como lhes aparece.

De fato, quando alguém fala do dinheiro, por exemplo, a única coisa que lhe vem à cabeça é que se trata de uma matéria, uma quantidade de papel ou moeda metálica, que lhe serve para adquirir os bens necessários à sua sobrevivência. Nem por um instante desconfia que o dinheiro é, antes de tudo, uma categoria econômica e social que expressa uma forma de relacionamento entre os homens e que, por isto, não é simplesmente matéria, é também uma forma social e, como tal, expressão de diversas relações de classes inseridas num modo de produção determinado.

Disto ninguém sabe nem tampouco está preocupado em conhecer. Por isso, ao final do capítulo IV do livro I de O capital Marx convida o leitor, para, juntos, “[abandonarem] essa esfera da circulação simples ou da troca de mercadorias, de onde o livre-cambista vulgaris [vulgar] extrai noções, conceitos e parâmetros para julgar a sociedade do capital e do trabalho assalariado, já podemos perceber uma certa transformação, ao que parece, na fisionomia de nossas dramatis personae [personagens teatrais]. O antigo possuidor de dinheiro se apresenta agora como capitalista, e o possuidor da força de trabalho, como seu trabalhador. O primeiro, com um ar de importância, confiante e ávido por negócios; o segundo, tímido e hesitante, como alguém que trouxe sua própria pele ao mercado e, agora, não tem mais nada a esperar além da… esfola”.[vi] (MARX, 2017a, p.251).

Assim, o leitor é levado por Marx a abandonar aquela “esfera rumorosa, onde tudo se passa à luz do dia, ante os olhos de todos, e [acompanhar] os possuidores de dinheiro e de força de trabalho até o terreno oculto da produção, em cuja entrada se lê: No admittance except on business [Entrada permitida apenas para tratar de negócios]. Aqui se revelará não só como o capital produz, mas como ele mesmo, o capital, é produzido. O segredo da criação de mais-valor tem, enfim, de ser revelado”.[vii]

No entanto, o segredo da criação do mais-valor, que começa a ser desvelado a partir do capítulo V, só será plenamente conhecido quando o leitor chega ao capítulo XXII, do livro I. Somente aí, aquele mundo onde tudo que reinava era liberdade, igualdade e propriedade, converte-se em seu contrário direto: a liberdade se transforma em não liberdade; a igualdade, em não igualdade; a propriedade em não propriedade, isto é, no direito de se apropriar do trabalho alheio não pago.

Essa conversão se realiza quando se passa à teoria da reprodução e da acumulação de capital.

Da seção II até o último capítulo da seção VI de O capital, Livro I, Marx apresenta o processo de acumulação como ciclos independentes uns dos outros. O movimento do capital ocorre de uma forma descontínua, na medida em que o processo de valorização do valor aparece como se estivesse sempre recomeçando. Isso porque cada ciclo de acumulação é visto isoladamente, como ciclos em constantes processos de renovação. Por isso, os capitalistas precisam estabelecer novos contratos de compra e venda da força de trabalho, para reiniciar novo ciclo de acumulação. Capitalistas e trabalhadores estariam, assim, sempre se encontrando “fortuitamente” no mercado, onde aí cada um deles se apoia na lei da troca de mercadorias, isto é, na lei da troca de equivalentes.

Esse cenário muda quando se passa à seção VII. Aí, a compra e venda da força de trabalho não são mais uma relação acidental, isto é, uma relação que chega ao fim quando se expira o contrato de compra e venda da força de trabalho. O processo de acumulação ocorre como um fluxo contínuo, como um processo sem interrupção, de tal forma que cada ciclo de acumulação está conectado ao que procedeu e ao que se segue.

Noutras palavras, das relações entre capitalistas e trabalhadores individuais, passe-se para o nível das classes sociais; das relações entre as classes capitalistas e trabalhadoras. É então que a relação de equivalência se transforma numa relação de não-equivalência, na medida em que a apropriação da riqueza pelo trabalho próprio converte-se em apropriação da riqueza pelo não trabalho próprio, pelo trabalho alheio não-pago. Se se preferir, a troca de equivalente, característica das relações entre indivíduos, transforma-se numa relação mediante a qual a classe capitalista suga a riqueza produzida pela classe trabalhadora.

Para tornar tudo isso ainda mais claro, convém acompanhar Marx um pouco mais devagar. Nos capítulos XXI e XXII do Livro I de O capital, ele toma a ideia, tão cara à filosofia liberal, segundo qual, num passado remoto, a classe capitalista adquiriu sua propriedade com o suor do seu próprio rosto. Imagina que a classe capitalista, depois de muitas gerações de trabalho, acumulou uma riqueza de 1.000 unidades de dinheiro e que, agora, pode dispor dela para contratar trabalhadores. Em seguida, imagina que esse capital gera, anualmente, um mais-valor de 200 unidades de dinheiro, destinadas ao consumo da classe capitalista. Que acontece quando esse capital é recorrentemente empregado para assalariar trabalhadores?

Simples! Se a cada ano é gerado um mais-valor de 200 unidades monetárias, ao cabo de cinco anos, o mais-valor total consumido pela classe capitalista será de 1000 unidades. E o que é mais importante: a classe capitalista ainda dispõe dessas 1.000 unidades de capital para reiniciar, no ano seguinte, a contratação de novos trabalhadores.

Ora, se a partir do quinto ano todo o patrimônio da classe capitalista, que ela supostamente amealhou com o suor de seu próprio rosto, foi totalmente pago, como sustentar que tudo isso aconteceu sem anular o princípio da equivalência? Simples. A troca de equivalentes é uma relação que vige apenas entre compradores e vendedores individuais da força de trabalho; se se preferir, quando o processo de acumulação é visto como ciclos desconectados uns dos outros.

Nessas condições, os agentes confrontam-se apenas acidentalmente como vendedores e compradores, pois “suas relações recíprocas chegam ao fim, quando se expira o prazo de validade do contrato celebrado entre eles. Se o negócio se repete, é em consequência de um novo contrato, que não guarda nenhuma relação com o anterior e no qual somente o acaso reúne novamente o mesmo comprador e o mesmo vendedor”.[viii]

E assim tem de ser. Afinal, como diz Marx, “se a produção de mercadorias ou um procedimento a ela pertencente deve ser julgado segundo suas próprias leis econômicas, temos de considerar cada ato de intercâmbio por si mesmo, fora de qualquer conexão com o ato de intercâmbio que o procedeu e com o que o segue. E visto que compras e vendas são efetuadas apenas entre indivíduos isolados, é inadmissível procurar nelas relações entre classes sociais inteiras”.[ix]

Mas tudo isso, como antes visto, muda quando se passa para o nível da acumulação visto de sua totalidade; quando se passa do nível da representação dos capitais individuais para o do capital social global; ou, se se preferir: do nível das relações individuais para o das classes sociais. Não se trata aí de uma passagem meramente lógica. Pelo contrário, ela tem peso ontológico, na medida em que se compreende que uma troca individual entre um capitalista e um trabalhador qualquer pressupõe outros infinitos atos de compras e vendas.

Um capitalista, por exemplo, que transforma parte de seu capital-dinheiro em máquinas, equipamentos, matérias-primas etc., supõe a existência de outros capitalistas como vendedores dessas mercadorias. Isso demonstra que os diferentes capitais individuais constituem tão somente elos da cadeia de movimento global do capital, em que cada ciclo de valorização do capital se apresenta como começo de novo ciclo de acumulação, tal como Marx expõe no exemplo acima, ainda que supondo a reprodução simples.

Os atos de troca se realizam sempre de acordo com o princípio de equivalência, pois a troca é um ato que se realiza apenas entre indivíduos. No entanto, explica Marx, “na medida em que cada transação isolada obedece continuamente à lei da troca de mercadorias, segundo a qual o capitalista sempre compra a força de trabalho e o trabalhador sempre a vende – e, supomos aqui, por seu valor real –, é evidente que a lei da apropriação ou lei da propriedade privada, fundada na produção e na circulação de mercadorias, transforma-se, obedecendo a sua dialética própria, interna e inevitável, em seu direto oposto.

A troca de equivalentes, que aparecia como a operação original, torceu-se ao ponto de que agora a troca se efetiva apenas na aparência, pois, em primeiro lugar, a própria parte do capital trocada por força de trabalho não é mais do que uma parte do produto do trabalho alheio, apropriado sem equivalente; em segundo lugar, seu produtor, o trabalhador, não só tem de repô-la, como tem de fazê-lo com um novo excedente. A relação de troca entre o capitalista e o trabalhador se converte, assim, em mera aparência pertencente ao processo de circulação, numa mera forma, estranha ao próprio conteúdo e que apenas o mistifica. A contínua compra e venda da força de trabalho é a forma.

O conteúdo está no fato de que o capitalista troca continuamente uma parte do trabalho alheio já objetivado, do qual ele não cessa de se apropriar sem equivalente, por uma quantidade maior de trabalho vivo alheio”. Desmistifica-se, assim, a ideia de que o direito de propriedade parece originar-se do trabalho próprio do capitalista. Porém, acrescenta Marx, “esse suposto tinha de ser admitido, porquanto apenas possuidores de mercadorias com iguais direitos se confrontavam uns com os outros, mas o meio de apropriação da mercadoria alheia era apenas a alienação [Veräußerung] de sua mercadoria própria, e esta só se podia produzir mediante o trabalho. Agora, ao contrário, a propriedade aparece do lado do capitalista, como direito a apropriar-se de trabalho alheio não pago ou de seu produto; do lado do trabalhador, como impossibilidade de apropriar-se de seu próprio produto. A cisão entre propriedade e trabalho torna-se consequência necessária de uma lei que, aparentemente, tinha origem na identidade de ambos”.[x]

Assim, o contínuo e ininterrupto processo de acumulação transforma a troca de equivalente numa troca de não-equivalente; na verdade, numa não-troca, na medida em que “é com o seu salário da semana anterior ou do último semestre que será pago seu trabalho se hoje ou do próximo semestre”.[xi] A igualdade dos contratantes se converte, assim, numa desigualdade estrutura.

É então que a ideologia entra em cena. Sua função, como diz Ruy Fausto, é bloquear a interversão, isto é, impedir que a desigualdade estrutural do sistema se manifeste no nível das ideias dos indivíduos. Ela cumpre a mesma função do fetichismo, no sentido de tratar-se de um fenômeno da consciência e da existência social. Da consciência! Pois os indivíduos percebem o mundo de cabeça para baixo. Da existência social! Pois na sociedade do capital, os indivíduos são transformados em objeto das coisas. O valor dessas coisas varia “constantemente, independentemente da vontade, da previsão e da ação daqueles que realizam a troca. Seu próprio movimento social possui, para eles, a forma de um movimento de coisas, sob cujo controle se encontram, em vez de eles as controlarem”.[xii]

Mas a ideologia por si só não é suficiente para impedir que a desigualdade estrutural do sistema se transforme em objeto de discussão notadamente pelos trabalhadores. É necessária uma força material que impeça essa problematização. Essa força é o Estado. Essa instituição “guarda apenas o momento da desigualdade dos contratantes negando a desigualdade das classes, para que, contraditoriamente, a igualdade dos contratantes seja negada e a desigualdade das classes seja posta”.[xiii]

Agora tudo se esclarece de vez. Se a troca de equivalentes, como antes visto, se interverte no seu contrário, numa troca de não-equivalente, a sociedade do capital impõe que se guarde aquele primeiro momento, para negar o seu contrário, o segundo momento. Compreende-se, assim, porque “a ideologia e o Estado são necessários. Eles são os guardiões da identidade”[xiv]. Mas a função do estado vai mais longe do que a da ideologia. Aquele guarda a identidade “em parte como ideologia a realiza, mas em parte diferentemente dela, na forma da força material e da violência” (Fausto.p301).

Eleutério Prado – uma crítica de seus comentários críticos

Espera-se que, agora, tenha-se exposto todas as mediações para entender a interversão das leis de produção de mercadorias, isto é, das leis da troca de equivalentes, em leis de apropriação capitalista, da troca de não equivalentes. É partir daí que se pode apreender o real significado das funções desempenhadas pela ideologia e pelo estado, bem como entender como tais funções desempenham o papel de legitimadoras do sistema.

Como instâncias legitimadoras da ordem, elas guardam apenas a aparência do sistema para que, assim, “desapareça” as contradições da base material. Nesse sentido, o momento da aparência do sistema não é pura ilusão, não é falsificação da realidade; pois, como antes visto, Marx explica a produção do mais-valor sem apelar para possíveis trapaças ou roubo por parte dos capitalistas em suas trocas com seus consortes e com a classe trabalhadora.

O mais-valor não é roubo. Se o fosse, a teoria da exploração não passaria de uma usurpação.

Com isso, pode-se, agora, passar à crítica que Eleutério Prado dirige ao liberalismo clássico e contemporâneo, entendido esse último como uma forma de liberalismo com preocupação social. Além dessas duas formas, ele submete à sua crítica o neoliberalismo.

Por questão de espaço, aqui serão avaliadas apenas as críticas que ele dirige ao liberalismo clássico, isto é, à Economia política clássica (EPC).

Sem nenhum constrangimento, o professor Eleutério Prado entende que o liberalismo clássico, isto é, a Economia política clássica “guarda do capitalismo apenas a sua aparência de economia de mercado; desse modo, ele afirma a igualdade e a liberdade dos contratantes que buscam, supostamente, o seu auto interesse. Contudo, quando se examina criticamente a relação contratual de troca entre o capitalista e o trabalhador, como aparência de uma relação de produção que vincula capital e trabalho, como relação entre o dono dos meios de produção e os possuidores da força de trabalho, vê-se que o capitalismo se eleva sobre a negação da igualdade e da liberdade dos contratantes, sobre a negação do auto interesse já que ele consiste apenas numa subordinação dos interesses privados ao “interesse” maior da valorização do capital. Ao fixar a aparência da circulação, o liberalismo como ideologia oculta a contradição que mora na produção, para que o sistema possa prosperar”.[xv]

Aqui, o professor Eleutério Prado comete uma injustiça contra os economistas clássicos, ao afirmar que essa ciência guarda apenas a aparência do sistema. Ora, o professor Eleutério não se dá conta, nem por instante sequer, que àquela ciência coube o trabalho de reduzir as diferentes formas da riqueza capitalista (salário, lucro, renda e juros) à sua fonte interna: ao trabalho. Sem essa redução analítica, não se pode “expor adequadamente o movimento do real”.

Comparando os clássicos com a economia vulgar, Marx afirma que aquele trabalho de redução analítico é, na verdade, um trabalho crítico, uma vez que os economistas clássicos procuram dissolver a forma de alienação em que se manifesta a riqueza capitalista. É o que se lê na seguinte passagem das Teorias da Mais-valia, quando ele assevera que “enquanto os economistas clássicos e, portanto, críticos, lidam com a forma de alienação e procuram dissolvê-la com a análise, a economia vulgar, ao contrário, sente-se por inteiro em casa justamente com a estranheza em que se defrontam as diferentes partes do valor; a felicidade de um escolástico com Deus-Pai, Deus-Filho e Deus-Espírito Santo é a mesma do economista vulgar com terra-renda, capital-juro e trabalho-salário. É que essa é a forma em que estas relações, na aparência, se apresentam diretamente interligadas e assim existem nas ideias e na consciência dos agentes de produção capitalistas, destas prisioneiras. O economista vulgar se considera tanto mais claro, tanto mais natural, mais útil à sociedade e tanto mais distante de toda sofisticaria, quanto mais se limite, na realidade, a traduzir as noções comuns numa linguagem doutrinária. Por isso, quanto mais alienada a forma em que concebe as formações da produção capitalista, tanto mais se aproxima da base das noções comuns, tanto mais se acha no seu elemento”[xvi].

Eleutério Prado, ao que parece, desconhece essa diferença abissal que separa a Economia política clássica da economia vulgar. Daí seu desatino teórico. Com mais razão, quando se tem presente que é o próprio Marx que reconhece o enorme trabalho de redução analítica empreendido por aquela ciência. Prova disso, ele dá em suas Teorias da Mais-Valia, quando afirma que a economia clássica “procura pela análise reduzir as diferentes formas de riqueza, fixas e estranhas entre si, à unidade intrínseca delas (…). Por isso, […] reduziu à forma única do lucro todas as formas de renda (revenue) e todas as figuras independentes que constituem os títulos sob os quais os não-trabalhadores participam do valor das mercadorias. E o lucro se reduz a mais-valia, uma vez que o valor na mercadoria na mercadoria inteira se reduz a trabalho”.[xvii]

Em O capital, livro I, capítulo I, em uma nota de pé de página, número 32, Marx volta a insistir na importância desse trabalho de redução analítica, levado a cabo pela Economia política clássica. Mais uma vez volta a repetir a diferença que separa aquela ciência da economia vulgar. Literalmente: “para deixar claro de uma vez por todas, entendo por economia política clássica toda teoria econômica desde W. Petty, que investiga a estrutura interna das relações burguesas de produção em contraposição à economia vulgar, que se move apenas no interior do contexto aparente e rumina constantemente o material há muito fornecido pela economia científica a fim de fornecer uma justificativa plausível dos fenômenos mais brutais e servir às necessidades domésticas da burguesia”.[xviii]

Marx não poderia ter sido mais claro e certeiro. Diferentemente da economia vulgar, a economia política clássica se recusa a ser a voz da consciência prática dos agentes econômicos. Ela vai além das formas aparente de riqueza, como diz Marx nessa última passagem, para buscar seu nexo causal, interno. Nesse sentido, pode-se dizer que Smith e Ricardo eram pensadores comprometidos com o conhecimento, não eram apologetas como os economistas representantes da economia vulgar.

Ora, se Smith, em particular, ao empreender a análise de redução das formas aparentes de riqueza ao seu nexo interno, descobre que o lucro é um valor produzido pelo trabalhador acima do valor que ele recebe sob a forma de salário. Concedendo-lhe a palavra, ele afirma que a partir do “momento em que o patrimônio ou capital se acumulou nas mãos de pessoas particulares, algumas delas naturalmente empregarão esse capital para contratar pessoas laboriosas, fornecendo-lhes matérias-primas e subsistência a fim de auferir lucro com a venda do trabalho dessas pessoas ou com aquilo que este trabalho acrescenta ao valor desses materiais. Ao trocar-se o produto acabado por dinheiro ou por trabalho, ou por outros bens, além do que pode ser suficiente para pagar o preço dos materiais e os salários dos trabalhadores, deverá resultar algo para pagar os lucros do empresário”.[xix]

Quanto a Ricardo, melhor contar com a leitura que dele faz Marx. Referindo-se à Inglaterra, o autor de O capital afirma que “sua economia política clássica coincide com o período em que a luta de classes ainda não estava desenvolvida. Seu último grande representante, Ricardo, converte afinal, conscientemente, a antítese entre os interesses de classe, entre o salário e o lucro, entre o lucro e a renda da terra em ponto de partida de suas investigações, concebendo essa antítese, ingenuamente, como uma lei natural da sociedade”.[xx]

Marx não descola o fazer ciência das condições histórico-sociais. No caso da Inglaterra, diz ele, “sua economia política clássica coincide com o período em que a luta de classes ainda não estava desenvolvida”. No entanto, tão logo “a luta classes assumiu, teórica e praticamente, formas cada vez, mais acentuadas e ameaçadoras”. A partir daí, “ela fez soar o dobre fúnebre pela economia científica burguesa. Não se tratava mais de saber se este ou aquele teorema era verdadeiro, mas se, para o capital, ele era útil ou prejudicial, cômodo ou incômodo, se contrariava ou não as ordens policiais. O lugar da investigação desinteressada foi ocupado pelos espadachins a soldo, e a má consciência e as más intenções da apologética substituíram a investigação científica imparcial”.[xxi]

Isso prova que Eleutério Prado erra ao afirmar que ”o liberalismo clássico se afigura como uma hipocrisia; [pois] ele pressabe (sic) da contradição na base do sistema, mas aceita como saber válido apenas aquilo que a dissimula de um modo objetivo…”.[xxii].

Finalmente, é lícito reconhecer que o Eleutério Prado tem razão ao definir o neoliberalismo como uma ciência hipócrita. Mais preciso ainda ao reconhecer que o liberalismo do século, a interversão, isto é, a contradição de classe, aparece como diferença. O Estado social reconhece a desigualdade estrutural entre as classes, para enfrentá-la com políticas compensatórias.

*Francisco Teixeira é professor da Universidade Regional do Cariri (URCA) e professor aposentado da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Autor, entre outros livros, de Pensando com Marx: uma leitura crítico-comentada de O Capital (Ensaio). [https://amzn.to/4cGbd26]

Notas

[i] Prado, Eleutério F.S. Universidades como fábricas, in A Terra éRedonda;10.05.2024.

[ii] Idem.Ibidem.

[iii] Idem.Ibidem.

[iv] Idem.Ibidem.

[v] Idem.Ibidem.

[vi] Marx,Karl. O Capital: crítica da economia política: livro I. – São Paulo: Boitempo,2017,p.251.

[vii] Idem.Ibidem.p.250.

[viii] Idem.Ibidem.p.662.

[ix] Idem.Ibidem.p.262.

[x] Idem.Ibidem.p.659.

[xi] Idem.Ibidem.p.642.

[xii] Idem.Ibidem.p.150.

[xiii] Fausto, Ruy. Marx: lógica e política. São Paulo: Editora Brasilience, 1987.p.299/300.

[xiv] Idem.Ibidem.p.301.

[xv]Prado, Eleutério. op.cit.

[xvi] Marx, Karl. Teorias da Mais-valia: história crítica do pensamento econômico: Livro 4 de O Capital – São Paulo: Difel, 1980; Vol. III; p.1540

[xvii] Idem.Ibidsem.p.1538.

[xviii] Marx, Karl. O Capital. Op.cit.p.156.

[xix] Smith, Adam. A Riqueza das Nações: investigação sobre sua natureza e suas causas. – São Paulo: Nova Cultural, 1985., p. 77/78.

[xx] Marx, Karl. O Capital. op.cit.p.85.

[xxi] Idem.Ibidem.p.86.

[xxii] Prado, Eleutério… op.cit.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA