Por LUIS FELIPE MIGUEL*

As corporações podem fazer o teatrinho da “sustentabilidade”, mas o enfrentamento do colapso climático é necessariamente o enfrentamento do império do capital

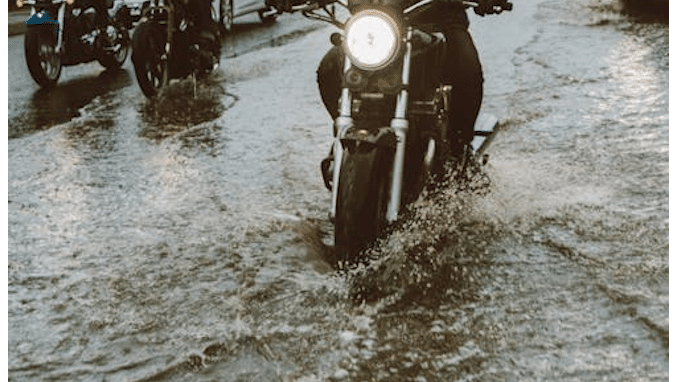

Os gaúchos ainda esperam a água baixar para voltar às suas casas, contam os mortos e avaliam a medida da devastação. Nem por isso os negacionistas do colapso climático se calam. Aferram-se ao fato de que no passado também ocorreram cheias (a de 1941, em Porto Alegre, é sempre evocada) para enquadrar a tragédia como “fatalidade”. Prosseguem na cruzada contra o método científico, usando casos isolados para contestar regularidades e tendências, tal como fizeram durante a pandemia do novo coronavírus.

Sim, há muitos registros de inundações, de temperaturas extremas ou de calor ou frio fora de hora no passado. O ponto é que estes fenômenos estão se tornando mais – muito mais – constantes e intensos. Os dados são eloquentes e décadas de pesquisa apontam para a ação humana como causa. O consenso científico está estabelecido, mesmo com todo o esforço dos “mercadores da dúvida” (pesquisadores bancados por grandes corporações, que produzem estudos enviesados em temas como tabagismo, opioides, alimentos ultraprocessados ou aquecimento global).

Falar em “ação humana”, no entanto, é muito vago. Parece distribuir a culpa entre todos nós. No entanto, as responsabilidades são muito diversas. O custo ambiental do cidadão de um país rico, com seu padrão de consumo mais elevado, equivale a muitas vezes aquele do morador de um país pobre. E, dentro de cada sociedade, evidentemente os mais ricos têm maior impacto, com seus automóveis dispendiosos, jatinhos particulares, lanchas e iates, profusão de gadgets em constante substituição etc. Um relatório do ano passado estima que os 10% mais ricos dos Estados Unidos, isto é, cerca de 0,4% dos habitantes do mundo, são responsáveis por 40% da poluição de todo o planeta.

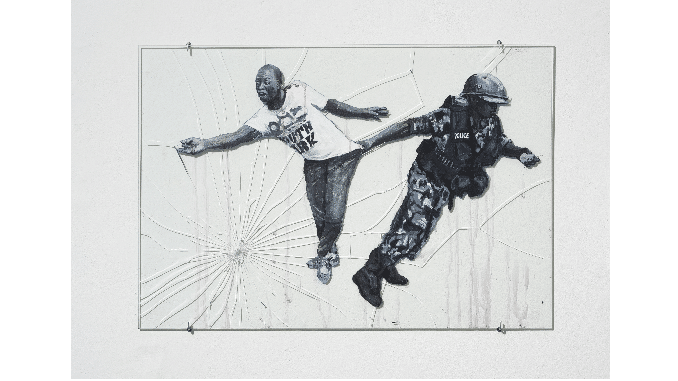

Ao mesmo tempo, as consequências também são distribuídas desigualmente – e as primeiras vítimas são sempre os mais pobres. Os países ricos “exportam” boa parte de sua poluição, transferindo seja as plantas industriais, seja já os resíduos. E, em cada país, os ricos têm acesso aos bens e serviços que minimizam as consequências do colapso ambiental, de equipamentos de climatização à imóveis em áreas menos vulneráveis.

Em suma: estamos todos no mesmo barco, como se costuma dizer. Mas há muita diferença entre estar na primeira ou na terceira classe. E, quando ele afundar, o que é seu destino provável, só alguns terão acesso aos botes de salvação.

São culpados os empresários gananciosos, os políticos que vivem a serviço deles bloqueando medidas de proteção ambiental, é culpada a mídia que calibra o noticiário com a preocupação de não melindrar muito os grandes anunciantes. Precisamos indicar a responsabilidade de cada um deles. Mas também o fato de que suas ações – como, em alguma medida, a de todos nós – seguem a dinâmica de um sistema: o capitalismo.

A lógica da acumulação capitalista, com sua incessante demanda por geração de valor, torna toda a natureza “um objeto da humanidade”, como disse Karl Marx. A preservação ambiental é absolutamente contraditória a essa lógica. Como expôs o filósofo japonês Kohei Saito, o capitalismo reorganiza radicalmente a relação da humanidade como a natureza “a partir da perspectiva da máxima extração possível de trabalho abstrato”. Como se trata de gerar valor, não de suprir necessidades, não há limite para a extração de matérias-primas e para seu processamento. E cada um de nós, habitantes do mundo capitalista, somos ensinados desde cedo a buscar no consumo incessante a compensação para a alienação de nossas vidas.

As corporações podem fazer o teatrinho da “sustentabilidade”, mas o enfrentamento do colapso climático é necessariamente o enfrentamento do império do capital. Ao mesmo tempo, sua lógica contaminou também os países do “socialismo real”. Quando, após a Segunda Guerra, os dirigentes soviéticos estabeleceram como meta superar o padrão de vida ocidental, aceitavam uma métrica capitalista. O mesmo se pode dizer, hoje, da China.

Karl Marx não foi, evidentemente, um ambientalista avant la lettre. É inútil buscar nele uma presciência milagrosa sobre os desafios ecológicos que enfrentamos hoje. Mas a crítica ao capitalismo, a seu caráter predatório, à violência que ele engendra, cujos mecanismos foram em grande medida desvendados por Marx e pelos pensadores que seguiram seus passos, tudo isso é essencial a qualquer enfrentamento consequente da crise ambiental.

*Luis Felipe Miguel é professor do Instituto de Ciência Política da UnB. Autor, entre outros livros, de Democracia na periferia capitalista: impasses do Brasil (Autêntica). [https://amzn.to/45NRwS2]

Publicado originalmente nas redes sociais do autor.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA