Por LINCOLN SECCO*

A teoria revolucionária não é o deus ex machina de nenhuma revolução

No dia 25 de abril de 1974 uma operação militar articulada clandestinamente ganhou as ruas de Lisboa e derrubou a ditadura que vigorou por 48 anos em Portugal. Foi a participação popular no próprio 25 de abril e nas semanas seguintes que a tornou uma revolução.

Muitas empresas foram ocupadas e autogeridas pelos trabalhadores,[i] assim como moradias coletivas, creches e cursos universitários. Iniciou-se a reforma agrária. Em 1975 25% da superfície arável de Portugal eram geridos pelas unidades cooperativas de produção: fenômeno sem paralelo na Europa ocidental.[ii] Um forte movimento urbano também se instalou em Lisboa.

As Comissões de moradores foram radicais não devido à eventual participação de grupos de extrema esquerda, embora isso fosse provavelmente importante para vocalizar as demandas junto ao Estado. A radicalização provinha das conjunturas da Revolução e dos problemas objetivos que as comissões enfrentavam.[iii]

Mas a participação de minorias populares urbanas não era suficiente para se tornar alternativa de poder. Os partidos também não puderam e nem se propuseram tomar o poder de Estado e submetê-lo a uma lógica “soviética”. Por isso, a dinâmica das Forças Armadas foi o alfa e o ômega da explicação do insucesso revolucionário. Foi a força militar que abriu a brecha para que o movimento popular fosse além do que o Movimento das Forças Armadas (MFA) esperava. E foi também por causa dela que a revolução foi posteriormente bloqueada. Poderia o MFA ter se tornado o sucedâneo de partido dirigente revolucionário?

O êxito ou derrota se definem a partir das manobras táticas que poderiam mudar o rumo de certas políticas. Mas as manobras não podem tudo. Elas são constrangidas pelo campo de batalha estabelecido a priori. Este “campo” é posto pela situação internacional; pelas forças sociais e econômicas e pelas forças ideológicas que compreendem (ou não) a estrutura dentro do qual elas atuam.

A Revolução foi possível no quadro geral da luta anticolonial; do confronto indireto entre URSS e EUA; do recuo dos EUA diante da ascensão das lutas de classes desde os anos sessenta (mas especialmente pela sua derrota à vista no Vietnã). Mas foi limitada pelas estruturas seculares da economia portuguesa, pela sua distribuição demográfica, arranjo agrário, limites mentais de suas elites políticas, pelo pertencimento do país à OTAN e, sobretudo, pelo fato de ser dirigida por um Exército regular que não pode se transmutar num órgão decididamente revolucionário.

O Movimento das Forças Armadas (MFA) iniciou uma operação militar, à qual se seguiu uma insurreição urbana, num país ainda de grande influência rural e católica. Sua evolução ideológica rápida se deu em conjunto com a da população urbana (ou parte expressiva dela). Neste sentido, ele não foi uma vanguarda. Ao mesmo tempo, os partidos não tinham a legitimidade das armas e do dia 25 de abril para substituírem o MFA.

O MFA não representava mais do que 10% da oficialidade e não tinha existência formal no interior das Forças Armadas. Ele só podia transformar-se em dirigente de um processo radical se submetesse o restante da instituição, o que exigiria grandes expurgos. Ele teria que usar a violência (ou a ameaça dela) e opor entre si oficiais vinculados por laços de camaradagem forjados nas escolas e academias militares ou na guerra colonial; romper com sua própria formação estritamente militar; armar civis e arriscar-se a ser submergido numa guerra civil e a perder o controle do aparelho de Estado.

Na ausência de um partido, o MFA teria que cumprir um papel para o qual a sua rápida criação (no tempo curto) lhe permitia, mas a sua lenta formação (no tempo longo das Forças Armadas nacionais) lhe interditava.

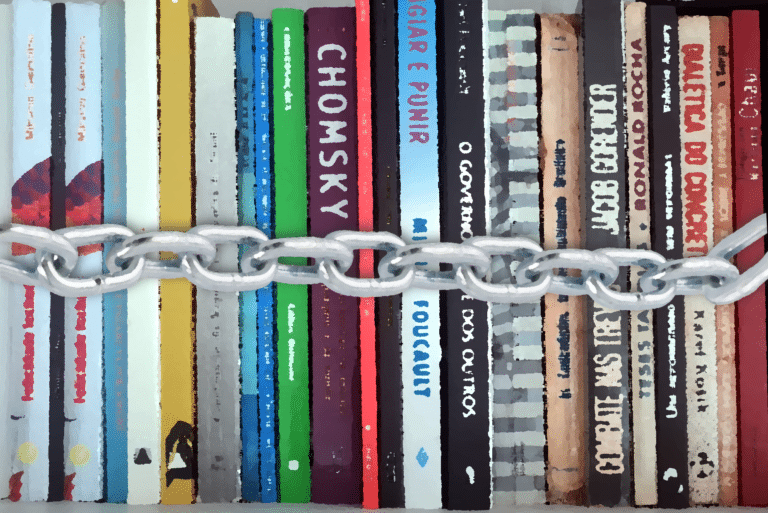

A teoria revolucionária não é o deus ex machina de nenhuma revolução. Não são as ideais que a tornam possível e sim a existência objetiva de um movimento capaz de dirigir amplos grupos sociais numa situação revolucionária. Mas para que haja esse tipo de movimento, a teoria é indispensável.

*Lincoln Secco é professor do Departamento de História da USP. Autor, entre outros livros, de A Revolução dos Cravos e a crise do império colonial português: economias, espaços e tomadas de consciências (Alameda).

Notas

[i] Uma cisão dos Comités Comunistas Revolucionários (CCRs), editou o jornal O Combate, repleto de informações sobre o tema. Foi recentemente publicada uma bela edição facsimilar.

[ii] Baum, M. “Autogestão e Cultura Política: o impacto da Reforma Agrária no Alentejo 20 anos depois”, Análise Social, vol. XXXIII (148), 1998.

[iii] Downs, C. Revolution at the grassroots. Neww York Press, 1989, p.117.