Por PETER E. GORDON*

Comentário sobre o livro “Aspectos do novo radicalismo de direita”, de Theodor W. Adorno

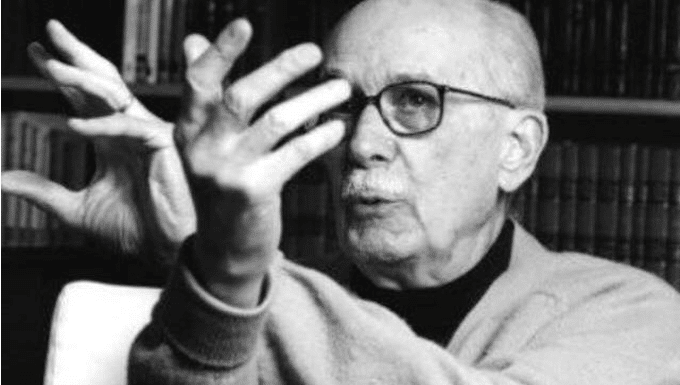

Em 06 de abril de 1967, Theodor W. Adorno aceitou um convite da Associação de Estudantes Socialistas da Universidade de Viena para fazer uma palestra sobre “aspectos do novo radicalismo de direita”. O tema era de especial urgência: o Partido Nacional Democrático (NPD), um grupo neofascista recém-fundado na Alemanha Ocidental, estava crescendo em popularidade e logo ultrapassaria o limite oficial de 5% necessário para garantir a representação em sete dos 11 parlamentos regionais da Alemanha.

Na Europa após a Segunda Guerra Mundial, Adorno era muito estimado não apenas por seus escritos filosóficos e culturais, mas também por sua análise das tendências fascistas que ainda sobreviviam nas chamadas ordens democráticas liberais do Ocidente capitalista.

A palestra, embora breve, abordou os casos específicos de um ressurgimento neofascista na Alemanha Ocidental do pós-guerra. Tratou da questão geral do que é o fascismo e como devemos pensar sobre os desafios à democracia liberal que vêm da extrema direita. As democracias liberais, argumentou Adorno, são por natureza frágeis; elas são fragmentadas por contradições e vulneráveis ao abuso sistêmico, e seus ideais declarados são violados com tanta frequência na prática que despertam ressentimento, oposição e anseio por soluções extrassistêmicas. Aqueles que defendem a democracia devem enfrentar as persistentes desigualdades que geram esse ressentimento e que impedem a democracia de se tornar o que afirma ser.

Recentemente transcrita de uma gravação em fita e agora publicada em vários idiomas [em português Aspectos do novo radicalismo de direita, Unesp], a palestra nos recorda o engajamento político de Adorno no final dos anos 1960. Também deve servir como um corretivo para o equívoco disseminado que coloca Adorno como um filósofo da escuridão implacável e da negatividade que se refugiou no que Georg Lukács desdenhosamente descreveu como o “Grande Hotel Abismo”.

Após anos de exílio nos Estados Unidos e seu retorno a Frankfurt, Adorno se dedicou não apenas à filosofia, mas também à reconstrução da República Federal da Alemanha, e falava com frequência, pessoalmente e pelo rádio, exortando seu público a abraçar os ideais democráticos de autocrítica, educação e esclarecimento.

Para aqueles que não estão cegos ao ressurgimento de movimentos autoritários em todo o mundo, o espasmo inicial de entusiasmo neofascista em meados dos anos 1960 na Alemanha Ocidental pode servir como uma confirmação séria da afirmação de Adorno de que os movimentos fascistas não são excepcionais para a democracia liberal, mas sim internos e sinais estruturais de seu fracasso. Essa percepção – podemos até chamá-la de tema essencial na avaliação dialética do fascismo da Escola de Frankfurt – é facilmente mal compreendida, e não apenas por apologistas conservadores que viabilizam as forças que agora ameaçam a democracia.

Alguns críticos de esquerda não querem ver o fascismo como uma ameaça duradoura, mas o confinam a um passado irrelevante, descartando os temores de seu ressurgimento como um sintoma de histeria liberal. Quem leu Adorno saberá que essa avaliação erra o alvo. Ler sua palestra durante a era atual de renascimento neofascista pode nos ajudar a avaliar o poder duradouro de suas reivindicações.

Das muitas deturpações sobre Adorno que circulam entre os críticos da esquerda e os excêntricos da direita, talvez a mais persistente seja a noção de que ele era um homem de grande riqueza que preferia se deleitar com os artefatos esotéricos do alto modernismo e tinha pouca paciência ou aptidão para a prática política. A história real não é bem essa. Nascido em 1903, em Frankfurt, Adorno cresceu em uma família burguesa. Seu pai, um comerciante de vinhos de ascendência judaica, era bem de vida, mas dificilmente poderia ser considerado rico, e o jovem Teddie recebeu uma educação musical séria de sua mãe e sua tia, ambas músicas talentosas. Ele também se sentiu atraído pela filosofia moderna e pelo pensamento social – os clássicos (Kant e Hegel) e as obras dos rebeldes (Kierkegaard, Marx, Nietzsche e Freud) – que leu no que se tornou seu estilo característico, interpretando-os uns aos outros e expondo suas contradições, até que o que antes era uma doutrina estabelecida se tornou uma dialética infinda.

Theodor W. Adorno frequentou a Universidade de Frankfurt, onde mergulhou na filosofia e escreveu sobre a fenomenologia husserliana e a psicanálise. Foi lá que conheceu Max Horkheimer, que logo assumiria a diretoria do Instituto de Pesquisas Sociais (a chamada Escola de Frankfurt), e se uniu a um círculo de intelectuais de esquerda e críticos sociais que incluía Walter Benjamin, que inspirou Adorno a afiar a lâmina de sua crítica, aplicando-a impiedosamente aos detalhes do capitalismo e da vida moderna. O primeiro livro de Adorno, um estudo de Kierkegaard, tinha uma semelhança tão próxima em estilo e método com o estudo notoriamente difícil de Benjamin sobre o drama barroco alemão que o historiador Gershom Scholem, um conhecido em comum, o considerou como uma espécie de plágio.

Adorno não era um ativista político, mas era instintivamente crítico da política liberal dos anos entre guerras, e ele e seus colegas de pensamento semelhante encontraram um lar agradável no Instituto de Pesquisa Social, denominado pelos estudantes da Universidade de Frankfurt como “Café Marx”. Lá eles enquadraram até mesmo seus insights filosóficos mais abstratos no contexto de problemas concretos na história e na sociedade, e não importa o quão longe eles se afastaram da agenda marxista ou neomarxista dos fundadores do Instituto, uma compreensão dialética da relação entre filosofia e a experiência vivida permaneceu um tema constante em seu trabalho.

Forçado ao exílio em 1933, Adorno, e seus colegas da Escola de Frankfurt, se preocuparam com o fascismo, tomando-o como objeto de investigação cultural e sociológica. A teoria crítica, de fato, emergiu desse cadinho. Adorno e outros membros do Instituto se esforçaram para explicar como o fascismo se consolidou, como conquistou representantes em eleições democráticas e como, uma vez no poder, transformou o Estado.

Embora Adorno raramente descesse da análise filosófica para a institucional, ele compartilhava com seus colegas a convicção de que o fascismo não era apenas um problema alemão, mas humano, uma patologia que ameaçava todas as sociedades modernas e só poderia ser explicada com ferramentas multidisciplinares que combinavam a ciência política, a sociologia e a psicologia social. Esses esforços traziam o risco de que, com o uso de tal método, o fascismo perdesse sua especificidade, tornando-se inflado e modificado para uma aflição universal com poucas marcas distintivas de tempo ou lugar. Em seus melhores trabalhos, porém, Adorno e seus colegas mantiveram o foco no que chamou de crítica “micrológica”, sustentando uma dialética entre o geral e o particular.

Essa ênfase no particular é imediatamente evidente quando mudamos nossa atenção de clássicos especulativos como Dialética do Esclarecimento (Jorge Zahar), de Adorno e Horkheimer, para trabalhos mais empíricos, como os estudos do nazismo de Franz Neumann e Otto Kirchheimer, membros da Escola de Frankfurt cujos nomes muitas vezes passam despercebidos hoje, mas cujas obras já foram centrais para o programa antifascista do instituto. Tampouco devemos negligenciar exercícios de psicologia social como Estudos sobre a Personalidade Autoritária (Unesp) e “Experimento de Grupo” em que Adorno e seus colegas pesquisadores reuniram dados quantitativos e qualitativos para desenvolver uma compreensão abrangente do potencial do fascismo em uma cidadania democrática, mergulhando profundamente na psique, mas sem nunca deixar de notar que o autoritarismo não é redutível à psicologia individual, mas, em última análise, reflete as condições objetivas da sociedade moderna.

A famosa escala F, introduzida em 1950, foi projetada como uma medida para tendências gerais – como convencionalismo, rigidez e hostilidade à imaginação – que prometiam explicar por que os sujeitos modernos podem se sentir atraídos pelo fascismo ou possuir poucos dos recursos críticos necessários para resistir.

Lendo Estudos sobre a Personalidade Autoritária e “Experimento de Grupo” hoje, ficamos impressionados com a riqueza de detalhes empíricos, a prontidão para discernir tendências autoritárias não apenas em instituições políticas específicas, mas também nos aspectos mais comuns da vida cotidiana. O fascismo, argumentavam os estudos, não é um mal sublime ou uma patologia para a qual existe um remédio simples. É algo muito mais inquietante: uma característica latente, mas penetrante, da modernidade burguesa. Com essa definição ampliada, dificilmente se poderia ter conforto com a derrota do fascismo no final da guerra. Naquela palestra de 1959, Adorno deixou este ponto explícito: “O passado do qual se gostaria de fugir ainda está muito vivo”.

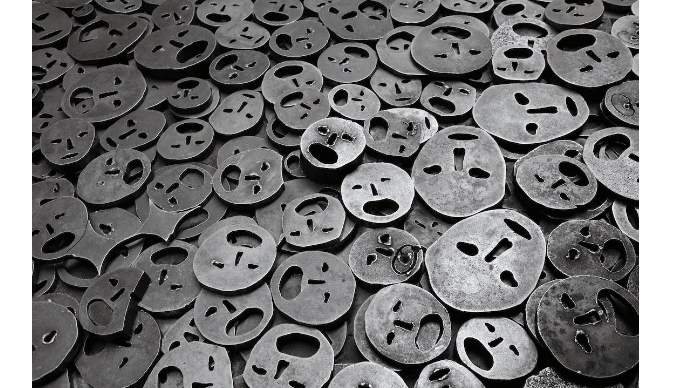

Para Adorno, a persistência mais profunda do fascismo era inegável. Centenas e até milhares de ex-funcionários do Partido Nazista conseguiram evitar o escrutínio por sua conduta durante a guerra e continuaram suas carreiras na República Federal da Alemanha sem interrupção. Mas o fascismo também nasceu, em suas palavras, da “situação geral da sociedade”. A democracia liberal continha em si um impulso em direção à padronização, impulsionado pela forma de mercadoria, que reduzia objetos, assim como sujeitos humanos, a itens para troca.

Despojados de suas diferenças, os indivíduos reduziram-se a uma massa irrefletida que odiava o próprio pensamento de resistência e estava preparado para a submissão. O fascismo nunca poderia ser enfrentado ou derrotado se fosse visto apenas como o outro do liberalismo, um patógeno exótico que viera de fora. Não era composto de elementos raros, mas de metais básicos que são os materiais de construção de nosso mundo comum. Em uma palestra de 1959, Adorno declarou: “Eu considero a sobrevivência do nacional-socialismo dentro da democracia potencialmente mais ameaçadora do que a sobrevivência das tendências fascistas contra a democracia”.

Essa compreensão do fascismo como algo interno, não estranho, à democracia liberal também pode refletir a história de Adorno. Mesmo antes da ascensão de Hitler e dos nazistas, ele estava consciente da violência latente que corre nas veias da sociedade burguesa, e nos anos posteriores ele não se envergonhou de invocar até mesmo as memórias mais casuais como evidência.

Em sua coleção de aforismos do pós-guerra, Minima Moralia (Azouge editorial) ele relembrou os valentões do pátio da escola de sua infância, escrevendo: “Os cinco patriotas que atacaram um único colega, espancaram-no e, quando ele reclamou para o professor, o difamaram como um traidor da classe – eles não são iguais àqueles que torturaram prisioneiros para refutar as alegações de estrangeiros de que os prisioneiros foram torturados?” A sugestão pode soar forçada, mas apenas para alguém que se apega à ilusão de que o nazismo era uma alta política sem raízes na conduta cotidiana. Tendo testemunhado a ascensão dos nazistas, Adorno não nutria tais ilusões; muito antes da tomada do poder pelos nazistas, ele estava nas garras de um “medo inconsciente” de que o futuro traria uma catástrofe.

E a catástrofe veio. Com os nazistas no poder, as novas leis do Terceiro Reich forçaram Adorno ao exílio. Primeiro, ele tentou recomeçar sua carreira em Oxford, depois abandonou esse esforço e juntou-se a Horkheimer e outros colegas do instituto nos Estados Unidos. Seus pais conseguiram sobreviver, por pouco. Permanecendo na Alemanha depois que seu filho fixou residência em Nova York, eles foram presos durante a onda de perseguição que se seguiu à Kristallnacht, o pogrom patrocinado pelo Estado contra empresas e lares judeus. Seu pai foi espancado e sofreu um grave ferimento no olho, e os escritórios da empresa da família foram saqueados e confiscados; a propriedade judaica podia simplesmente ser tomada pelo Estado. Por fim, seus pais foram libertados, embora a experiência os tenha deixado abalados. Eles escaparam via Cuba para os Estados Unidos, mas o espectro do fascismo continuou a assombrar a família inteira.

Essas experiências impressionaram Adorno com uma sensação visceral de que o fascismo não é simplesmente uma forma política, mas também uma espécie de regressão, uma descida violenta a modos arcaicos de comportamento coletivo que só poderiam ser compreendidos apelando para as categorias da antropologia e da psicanálise. Estimulado pelo ensaio de Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele passou a acreditar que os grupos humanos exibem uma resistência instintiva à mudança e um anseio por autoridade. O grupo, escreveu Freud, “quer ser governado e oprimido”, e busca seus heróis não em busca de esclarecimento, mas de “força, ou mesmo violência”. Da psicanálise, Adorno também tirou a lição crucial de que a catexia entre um grupo e seu líder é principalmente libidinal, não racional, e qualquer tentativa de explicar a política de massa puramente em termos institucionais ou como uma expressão de interesse próprio racional deixará de perceber os fatores subjacentes que tornam o autoritarismo uma tentação duradoura.

A análise do fascismo como uma ameaça persistente dentro da democracia liberal é um tema recorrente na obra de Adorno. Isso é verdade em Estudos sobre a personalidade autoritária, e “Experimento de Grupo”, e nas palestras públicas que ele proferiu após seu retorno à Alemanha. Ele era profundamente preocupado com o surgimento de organizações neofascistas como o Partido Nacional Democrático, pois era, em sua opinião, um sinal de que o espírito do antigo fascismo nunca havia sido realmente derrotado. Ele era igualmente preocupado com o fato de que o público não demonstrava muito interesse em se comprometer com o difícil processo de “trabalhar com o passado”. Em seus discursos, se não também em sua filosofia publicada, ele abordou tais preocupações com clareza e urgência moral. A palestra de 1967 sobre o novo extremismo de direita é apenas um modesto e breve exemplar deste trabalho, mas encapsula habilmente sua visão geral de que o fascismo nunca foi realmente derrotado, mas reside nas facetas cotidianas da estrutura social e da conduta pessoal e deve sempre ser combatido de novo.

Nessa palestra, Adorno alertou contra uma visão meramente “contemplativa” dos acontecimentos recentes, como se a política fosse uma série de fenômenos naturais, “como redemoinhos ou desastres meteorológicos”. Adotar tal postura, disse ele, já é um sinal de resignação, como se alguém pudesse se livrar de si mesmo como sujeito político. “Como essas coisas continuarão e a responsabilidade de como elas continuarão”, declarou ele, “está em nossas mãos”.

Na primavera de 1967, poucos na esquerda podiam se sentir otimistas sobre as perspectivas de uma verdadeira democracia na Alemanha Ocidental. Desde a sua fundação em 1949, ela permanecia nas garras da União Democrata Cristã (CDU) e de Konrad Adenauer, um conservador ferrenho que tinha 73 anos quando se tornou chanceler do país. Ele foi sucedido por outro político da CDU, Ludwig Erhard, que foi substituído em 1966 por seu colega Kurt Georg Kiesinger, que formou um governo de coalizão com o recém-reorganizado Partido Social-Democrata (SPD).

O ressurgimento do SPD pode ter parecido um vislumbre de luz. Mas em 1966 e 1967, a Alemanha Ocidental sofreu seu primeiro grande revés quando uma recessão minou seu famoso “milagre econômico”. O desemprego subiu para pelo menos meio milhão de pessoas no início de 1967, e o outrora marginal Partido Nacional Democrático começou a crescer, com o número de membros aumentando fortemente em 1968.

O NPD não foi de forma alguma o primeiro partido de extrema direita a aparecer na Alemanha Ocidental. O Partido Socialista do Reich, um grupo de neonazistas declarados, foi fundado após a guerra, mas foi banido em 1952; o Partido do Reich alemão e grupos relacionados apareceram em seu rastro, mas em meados dos anos 1960 o Partido do Reich havia se dissolvido. O NPD, no entanto, atraiu muitos de seus líderes e membros de grupos mais antigos e representou uma ameaça muito maior. Adolf von Thadden, um nobre proeminente que foi um nazista ativo durante a guerra, manteve as rédeas do poder do partido, mesmo que não fosse a princípio seu chefe titular; após lutas internas, ele ganhou o controle em 1967.

Em reuniões locais e quando tinha segurança que a mídia nacional não notaria, o NPD protestou contra o “judaísmo internacional e a imprensa judaica”, insistindo que o Terceiro Reich não havia cometido nenhum crime contra a humanidade. Eles alegaram que o nazismo havia sido apoiado pelos “melhores elementos alemães” e que agora era missão do NPD redimir o povo de sua humilhação nacional e tornar a Alemanha grande novamente. Em 1966, o partido ganhou entrada nos Landtags, ou parlamentos regionais, em Hessen e Baviera, e parecia prestes a ganhar a inclusão em muitos outros em toda a Alemanha Ocidental.

Para Adorno, o NPD manifestou algumas das tendências que examinou em seus trabalhos anteriores sobre fascismo e autoritarismo, e ele notou seu surgimento em um contexto global, onde as distinções de identidade nacional estavam perdendo sua relevância política. Animados por um nacionalismo “pático” em uma era de blocos de grandes potências, partidos como o NPD “assumiriam seu caráter demoníaco, genuinamente destrutivo, precisamente quando a situação objetiva os privava de substância”.

Paradoxalmente, esse elemento de irrealidade pode ser a característica mais distinta do fascismo: ele esvazia a política de seu conteúdo e a reduz à mera circulação de propaganda. O antigo fascismo e o novo são semelhantes em seu uso engenhoso da propaganda sem um propósito superior, como se o único objetivo fosse o aperfeiçoamento da psicologia de massa por si mesma. “Nunca houve uma teoria verdadeiramente desenvolvida no fascismo”, disse Adorno; em vez disso, despojou a política de qualquer sentido superior, reduzindo-a a puro poder e “dominação incondicional”.

Essas considerações ajudaram a explicar por que os movimentos fascistas exibem tal flexibilidade na ideologia, ou o que Adorno chamou de “práxis sem conceito”. Emergindo de uma sociedade conformista que havia enfraquecido a capacidade de resistência, o fascismo era menos uma forma política distinta do que uma radicalização do que a sociedade moderna já estava se tornando: fria, repressiva, irrefletida. O fascismo, para Adorno, não era, portanto, uma excrescência que pudesse ser simplesmente removida de um organismo saudável.

Adorno não era indiferente, é claro, ao fato de que alguns indivíduos podem ser atraídos para o extremismo de direita por razões psicológicas. Cada sociedade, ele admitia, tem seu resíduo de “incorrigíveis”. Mas um movimento de massa não é feito apenas deles: consiste de homens e mulheres comuns que não são mais irracionais do que o mundo em que habitam. Se suas políticas são irracionais, é apenas porque explicitam a irracionalidade sistêmica do todo social.

Os proponentes do liberalismo de centro insistirão que o fascismo seja eliminado para que a democracia possa continuar como antes. Mas para Adorno, a democracia não é uma realidade plena que o fascismo danificou; é um ideal que ainda não foi realizado e que, enquanto trair sua promessa, continuará a gerar movimentos de ressentimento e rebelião paranoica. Alguns dos críticos de Adorno – e mesmo alguns de seus admiradores – persistiram em considerá-lo um pessimista radical que menosprezava os ideais do Iluminismo e achava que o próprio progresso era um mito. Mas ele era muito mais dialético em seu pensamento: ele queria superar a falsa ideologia do progresso para que sua verdade pudesse vir à tona.

Adorno reconheceu que a democracia permanecia meramente formal em sua expressão moderna e não concreta. Os sistemas que agora se orgulham de serem democráticos nunca serão adequados ao seu ideal declarado, ele insistia, desde que tenham como premissa a irracionalidade e a exclusão. Poucas linhas de Adorno resumem melhor seu conceito de movimentos fascistas do que sua afirmação de 1967 de que eles são “as feridas, as cicatrizes de uma democracia que, até hoje, ainda não viveu de acordo com seu próprio conceito”.

Os leitores da palestra de Adorno hoje não podem deixar de reconhecer em suas advertências um reflexo da atual situação global. Na Alemanha, um ressurgimento neofascista mais uma vez se enraizou com o Alternative für Deutschland, um movimento de extrema direita e anti-imigrante que em 2017 garantiu 94 cadeiras no Bundestag para se tornar o terceiro maior partido da instituição. Em toda a Europa e em todo o resto do mundo, essa tendência na política neofascista ou autoritária agora é ascendente (na Turquia, Israel, Índia, Brasil, Rússia, Hungria, Polônia e Estados Unidos). A noção extravagante de que o passado é totalmente passado – que sua alteridade nos inibe de fazer qualquer analogia entre as diferenças de tempo e espaço – nos manterá em suas garras apenas se virmos a história dividida em ilhas, cada uma obedecendo a leis inteiramente suas.

Embora Adorno alertasse contra as “analogias esquemáticas”, ele também sabia que a imagem do passado como um lugar estrangeiro é um erro. Como os historiadores do racismo norte-americano há muito mostraram, há mais continuidades entre o passado e o presente do que os apologistas gostariam de admitir. (Não devemos esquecer que os nazistas aprenderam com as políticas racistas dos Estados Unidos.) O fascismo também lança uma longa sombra e não pode ser relegado ao passado, especialmente quando levanta sua cabeça mais uma vez. Bem depois da morte de Adorno em 1969, historiadores conservadores na Alemanha expressaram a queixa de que a esquerda não parava de lembrar os contemporâneos dos crimes da nação. Nas palavras do historiador Ernst Nolte, o nazismo era “o passado que não passará”. O filósofo Jürgen Habermas, que havia sido aluno de Adorno, interveio nessa polêmica dos historiadores, insistindo que a continuidade e a comparação devem servir como instrumentos de crítica, não de apologética.

Para ter certeza, nada ocorre exatamente como antes; a semelhança não exclui a diferença. Mas qualquer semelhança deve nos alertar para o fato de que, por trás dos marcadores superficiais da transformação histórica, as coisas não mudaram tanto quanto deveriam. As sombras do passado se estendem até o presente e, assim como estátuas em parques públicos, assomam sombriamente sobre a consciência pública. Os cidadãos da Alemanha (ou a maioria deles, pelo menos) acabaram aprendendo que os memoriais ao fascismo poderiam servir a fins críticos, em vez de apologéticos, como lembretes de que nunca se deve permitir seu retorno. À medida que o Alternative für Deutschland abre caminho até o centro da política parlamentar, essa lição mais uma vez assume uma nova urgência. Não é diferente nos Estados Unidos, onde muitas estátuas do passado parecem confirmar, em vez de criticar, o racismo de nosso tempo. O passado, de fato, não passa.

*Peter E. Gordon é professor de filosofia e teoria social em Harvard University (EUA). Autor, entre outros livros, de Migrants in the Profane: Critical Theory and the Question of Secularization (Yale University Press).

Tradução: César Locatelli para o portal Carta Maior.

Publicado originalmente na revista The Nation

Referência

Theodor W. Adorno. Aspectos do novo radicalismo de direita. Tradução: Felipe Catalani. São Paulo, Unesp, 2020.