Por Fernão Pessoa Ramos*

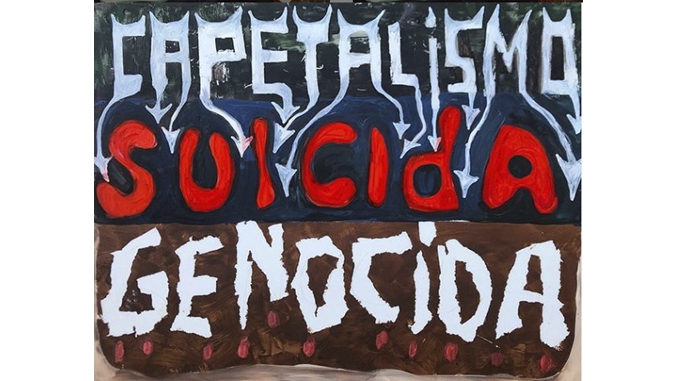

A brutalidade da direita protofascista enuncia a elegia da morte e afirma figuras do horror na morte para o trabalho ou na afirmação crua da tortura.

1.

Entre os pensadores contemporâneos que se dedicaram a pensar a doença, Susan Sontag desenvolveu um conceito interessante: o de metáfora. Em seus livros escritos sobre o tema no último quarto do século XX (Ilness as Metaphor/1978 e Aids and Its Metaphors/1989), Sontag pensou a doença que lhe atingiu diretamente (e acabou lhe custando a vida, o câncer), e outras que lhe foram contemporâneas (a aids), ou lhe antecederam na atenção social (a tuberculose).

A metáfora designa o nome com que a doença é digerida, por assim dizer, por quem a sofre e por quem, no contexto social, a quer exorcizar, ou estigmatizar. A ideia da doença assim é figura, elementos de personalidade e temperamento que a designa como exterior a si-mesma, objeto do qual aquele que fala busca excluir-se: “illness is the night-side of life (…) everyone who is born holds dual citizenship, in the kingdom of the well and in the kingdom of the sick” [“a doença é a face noturna da vida (…) todos nascem com dupla cidadania, no reino dos sãos ou no reino dos doentes] (Ilness as Metaphor).

O argumento de Sontag é que as metáforas da doença são fantasias necessárias para o exercício dessa dupla cidadania: ao enfrentarmos o lado absoluto da doença (‘the night-side’), ponto de concentração que vira absoluto na alma estando em vigor; e sua natural dispersão na saúde, quando o umbigo da fraqueza parece remoto antes que se agigante e domine novamente.

As metáforas para lidarmos com o abismo da moléstia são, na realidade, nomes que significam nosso entendimento dela e reconhecem em sua força as imagens de nosso corpo. Socialmente podem corresponder a imagens punitivas ou estereotipadas da alteridade, imprimindo no doente aquilo do qual queremos nos singularizar. Podem ser também figuras sentimentais nas quais buscamos promover, ou abrigar, identidade e compaixão, num modo direto de fazer valer nosso ego.

Abrangem também “estereótipos de caráter nacional”, modo de designar o inimigo como aquele que não somos enquanto coletividade. Sontag, em seu livro, diz não querer descrever “o que é migrar para o reino do doente e viver por lá”, mas falar das fantasias que estão ligadas à situação – aquelas que figuram, do lado de cá, a experiência pela metáfora. Mas a metáfora deve ser abandonada, se quisermos ver a alteridade crua, a doença como ela é em si mesmo, fraqueza, consumação, definhamento, morte.

Antes da aids, Sontag trabalhara as duas doenças que foram absorvidas na rede de metáforas que as nomearam: o câncer e a tuberculose. Para o câncer, identifica metáforas de figuras bélicas, agressivas, com ‘sabor militar’: o câncer ‘coloniza’ as células; o tumor ‘invade’; o tratamento ‘mata’ invasores, células cancerígenas; a radioterapia ‘bombardeia’, etc. Para a tuberculose as citações se aglomeram, indo da Montanha Mágica de Thomas Mann, passando por Stendhal (Armance), Kafka (correspondência), Dumas (A Dama das Camélias), Dickens (Nicholas Nickleby), Gide (O Imoralista),Stowe (A Cabana do Pai Tomás) e outros.

É a pletora da ‘doença pavorosa’, mas que, segundo Dickens, ‘refina a morte’. As metáforas da tuberculose expostas por Sontag são as figuras de uma ‘doença do líquido’, do catarro e do muco, do escarro. A doença da desintegração, da consumação progressiva, da febre baixa e contínua, do definhamento, da magreza. Uma súbita vitalidade, no entanto, uma euforia (inclusive sexual) aflora, mas não vinga, pode despontar, mas é, na realidade, sinal do definhamento recorrente e da morte. Tuberculose é a doença da ‘consumação’, o câncer é a da ‘invasão’.

Em 1988, com a explosão da aids, Sontag retoma a reflexão e lança Aids e suas Metáforas, explorando, na mesma direção de seu primeiro livro, o contexto ideológico do final do século XX. As metáforas, no entanto, agora são outras. Contra a explosão ideológica libertária dos anos 1960 e 1970, a fulguração da contracultura e dos novos padrões comportamentais que marcaram as sociedades ocidentais – desenvolvidas e, como se chamavam, ‘subdesenvolvidas’ – as metáforas da aids serviram para estabelecer a reação e o retrocesso.

A noção de ‘praga’, sofrimento direcionado, espécie de castigo merecido, faz a doença infligir a grupos bem determinados a depuração pelo martírio do corpo. Homossexuais e usuários de drogas venosas são merecedores do castigo que justifica a culpa que purgam na fraqueza da magreza e no definhamento. A moléstia é figura de punição divina e a praga serve de metáfora para a expiação da experiência com a pulsão descontrolada.

Nos tempos em que vivemos a doença veio outra vez para o centro, agora na forma de uma ‘Grande Pandemia’ que deve marcar nossa geração. Traz também consigo as figuras e ‘metáforas’ de Sontag que a fazem descolar no imaginário. Como ‘night-side’ de nós, dupla face da cidadania, a doença Covid é súbita atinge como onda que se espalha em vagas progressivas, incontida. Há pouco mais de dois meses vivíamos um cotidiano que hoje nos parece irremediavelmente perdido ou distante. O horror da morte e da asfixia torna-se excessivamente próximo dos sentidos, ao alcance de um mísero toque.

A Grande Pandemia já possui sua imagem que impressiona pela crueldade: a do afogamento seco, em terra, no ambiente privado da casa ou no quarto pessoal; ou então entubado numa infinidade de aparelhos respiratórios que nada podem contra o abismo subaquático que a Covid abre na terra seca. A principal mercadoria que as nações se debatem para possuir é o ventilador mecânico, maquinismo que alimenta os tubos que penetram até os pulmões para injetar ar.

Uma nova forma de convivência social se estabeleceu no espaço que a doença criou (como os sanatórios na tuberculose, ou a abstinência especificamente sexual na aids): a modalidade do se chama ‘distanciamento social’, forma de convivência que a razão civilizatória busca fazer prevalecer como aconselhamento entre os povos. Reclusão domiciliar (algo que ainda desconhecíamos), dois metros de distância entre corpos, máscaras vedando rostos, lavagem obsessiva das mãos, empréstimos de objetos pessoais, toque no próprio corpo (na face) e outras experiências táteis (sensuais ou não) estão proibidas.

Na gênese deste discurso está a metodologia que se designa como científica para embasar iniciativas públicas que apontam para a forma racional de se combater a doença. Carrega consigo o saber na boa tradição iluminista que defende a vida contra o obscurantismo mágico e a irracionalidade. Luta contra o lado mau da força que subitamente se fez mais presente, como nas mitologias arcaicas da cultura pop atual.

Nos protege das sombras que ameaçam nossa preservação e a política da morte, a ‘necropolítica’ que, embalada nas forças subterrâneas de Tânatos, subitamente ganhou força e vem à superfície aos borbotões, com todos dentes arreganhados. A política da morte impressiona não por a termos considerada extinta, mas por se revelar tão contemporânea, em congruência com os modos mais avançados das novas tecnologias que definitivamente reduziram o planeta e as forças da natureza à medida do humano.

A política da morte é a grande metáfora da Covid. Corre paralela à demanda de distanciamento físico e se acopla à sociabilidade intensa promovida pela tecnologia digital formatada em mídia social. É desse conflito que a doença tira a figura de morte como força da vida para o mais apto, aquele que, pelo acaso ou pela força, resiste ao Covid. A necropolítica como contrapartida serve na bandeja os afetos da exaltação pelo êxtase religioso ou messiânico, transferido ao grande líder.

A cultura da morte é levada adiante na falta de empatia, palavra da moda neste momento. Um tropo contemporâneo é a ideia da afirmação messiânica da massa social, pelo sacrifício na imunização do rebanho. Viva a morte, o horror dos hospitais lotados, os cadáveres empilhados em corredores e câmeras frigoríficas, os corpos entubados falecendo solitários, os doentes caídos na rua esperando na fila hospitalar, as covas coletivas, desde que, evidentemente, não atinja a minha facção, meus familiares, minha pessoa. E se atingir, a negação da evidência pode se dar pelo êxtase, saboreado no nome divino exercendo seu poder – e assim serve de emplastro para alma. A lógica miliciana faz prevalecer seus valores num contexto mais amplo que o do puro poder sanguinário.

A necropolítica possui igualmente seu lado suicida, pois a força da morte, nas grandes pragas, muitas vezes escapa ao controle, assim como escapou na lógica da ‘guerra total’ que levou nazistas ao próprio extermínio. A espiral que se quer sempre ascendente acaba por atingir aqueles que, na medida do próprio ego, fazem prevalecer a vontade de domínio na morte. A morte como experiência na negação do outro é afeto que se quer afirmação, pelo êxtase de ser enlevado no sacrifício da vida.

Na projeção da identidade, se deixa levar pela entonação da fala messiânica que segue o raciocínio, não dedutivo desembocando em ilhas de catarse coletiva. A elas correspondem a nomeação de opositores coletivos designados como alteridade concreta particular e que ocupam o campo simbólico no espectro do mal. O resultado em si pouco importa para quem frui a experiência da morte como estética, ainda que, de fora, possamos distinguir o flautista de Hamelin levando, ao som de seu instrumento, ratos hipnotizados para a morte no afogamento.

2.

Há uma coincidência que espanta nas metáforas da Covid: a interação entre a forma intensa de sociabilidade que demanda e instaura a mídia digital, no formato ‘rede social’ e a possibilidade, tornada histórica, de isolamento social e distanciamento físico, sem contato tátil e experiência presencial. A figura da morte entra não como grão, nem como azeite, mas certamente com impacto na máquina da ultrasociabilidade digital. No céu da ideologia digital cabe o horror, como há algum tempo está claro.

Nas palestras de Pierre Lévy, que a muitos deslumbrou em suas passagens pelas universidades brasileiras nos anos 1990, e em seguida em boa parte de seus livros, está contida uma pré-visão utópica da socialibilidade digital, como ‘universalidade sem totalidade’ que, no século passado, parecia estar por vir. Chamava-se ‘cibercultura’. Se acertou ao vislumbrar, como ideia, as redes sociais, errou na visão rósea que o potencial tecnológico abriria, em si só. Era uma visão social evolucionista e a técnica traria como singularidade o ‘em si’ da nova sociedade.

Historicamente não houve convergência de mídias, nem de espíritos. Antigas mídias como o cinema, a televisão, o rádio, os principais antigos jornais impressos, estão fortes e firmes em sua unidade, com concentração monopolista evidente, atravessados pela nova tecnologia digital a qual acabam por digerir e se adaptar sem grandes traumas na forma. A nova mídia que se afirmou efetivamente neste século, a internet é seu núcleo, tem a diversidade dos aplicativos articulados no que se chama ‘redes sociais’. A tudo penetram como um grande polvo.

Há certamente brechas e espaços alternativos criativos, mas grandes monopólios rapidamente dominaram e flexionam este universo, em contradição com a visão utópica de primeiro momento das redes, marcada pela perspectiva evolucionista mencionada. Nela o deslumbramento com o maquinismo digital e a técnica se expressou na forma da antiga ideia do ‘novo’, acoplada ao conceito de ‘tecnologia’.

A “universalidade sem totalidade” e o iluminismo reciclado de Lévy revelou-se como particularidade reificada, com síntese articulada num sistema de vigilância, voltado à coleta de dados pessoais com função de exponenciar o consumo e a reprodução da mercadoria. Isto num esquema de integração multiplicado quantitativamente em séries, que faria inveja aos mais criativos dispositivos panópticos levantados por Foucault em seus escritos dos anos 1960 que embasaram seu pensamento de denúncia ao humanismo autoritário.

A universalidade linear da rede mostrou-se um fetiche que oculta grandes conglomerados, principalmente de origem norte-americana, que sustentam sua expansão. São basicamente: ‘Amazon’, com distribuição empírica de objetos/coisas e produção audiovisual; ‘Facebook’, com redes sociais formatadas para compartilhamento (Instagram, WhatsApp, o próprio Facebook e derivados); ‘Apple’, explorando hardware/software e produção/distribuição de conteúdo audiovisual; ‘Microsoft’, software e alguma distribuição de conteúdo audiovisual; ‘Google’, compartilhamento de mensagens e vídeos (Gmail, Youtube) e distribuição de conteúdo ligada a um poderoso sistema de busca com função de coleta de dados; ‘Netflix’, voltada basicamente à produção de conteúdo audiovisual.

Seu valor real está na imensa rede de controle global que o sistema de coletas dados estabelece imiscuído em serviços formalmente gratuitos, embora a forma de valor e sua reprodução também possam se vincular ao pagamento mensal, no modo de assinaturas que se fazem valer pela ampla horizontalidade (caso da Netflix, Amazon, Apple, mídia ‘jornal’ no modo digital, Spotify, etc). Os grandes conglomerados que evoluíram da produção audiovisual/cinematográfica (Disney, Universal, Fox, Globo, etc) também evoluem sem problemas nesta faixa, cada vez mais presentes.

A sociabilidade global contemporânea, conformada nestes moldes, tem, portanto, seu principal motor no armazenamento em larga escala de dados, voltados para potencializar o planejamento racional do consumo de mercadorias e que, certamente, podem ser expandidos para funções foucaultianas de vigilância e controle. Compõe, nos dias de hoje, o núcleo do sistema na realização de valor e apropriação do trabalho em sociedades basicamente capitalistas ao redor do mundo, seja em sua forma liberal, seja naquelas administradas centralmente pelo estado.

É neste universo social que vêm se inserir e interagir as metáforas da doença na contemporaneidade, pela nova figura da Covid. Seu modo de aparecimento foi o de uma explosão súbita e em escala global. A experiência da densidade objetal como virtualidade, expandida em rede, compõe sua matéria estrutural. Virtual não como aquilo que, em potência, poderia apontar ao futuro num movimento afirmativo sempre renovado, escapando pela memória ao motor da negação, mas enquanto realidade presente que destrói a empiria do corpo, para delegar à virtualidade uma âncora de afetos que se oculta na diluição da matéria.

É alteridade que se desfaz num ‘outrem’ que é sempre o mesmo de si. A defasagem de corpo e sentidos, como experiência na presença do espaço homogêneo e contínuo da duração, já havia sido notada enquanto contradição entre polos: intersubjetividade hipertrofiada pela demanda de um lado; e, de outro, isolamento físico do ser na expressão fenomênica de seu corpo, ser-aí recortado da circunstância e que vive o transcorrer numa amplitude sensorial virtual, com estímulos renovados em modo de simulacro.

O isolamento social como figura da Covid se constitui pela tecnologia digital ao dar potência ao ‘ser’ deslocado num ‘aí-para-outrem’, esvaziado do espaço presente. O distanciamento entre corpos na figura da Covid é mediação pela técnica e conforma uma dualidade interagente: a negação do tato e da pele como experiência intersubjetiva (não mais sensação das coisas em fenômeno), e um hiperdimensionamento da visão e da audição que passa a dominar a percepção e detonar os afetos.

A proibição da proximidade do corpo de outrem no espaço da circunstância presente, configura-se também na proibição da extensão na sociabilidade, desde eventos esportivos ou de música, espaços de comércio e de alimentação (bares, restaurantes), transporte público, até a própria natureza urbana (parques, praias). A negação do corpo e sua transfiguração no virtual recai igualmente no que lhe é mais próprio, a negação da interação em sua matéria carnal enquanto corporeidade não coisificada, objetal, de outrem, no ato sexual.

3.

As sensações e os sentidos do corpo no ‘eu’ isolado, experiência da Covid, encontram, portanto, sua determinação mediada pelo maquinismo digital, meio técnico que as determina. A intersubjetividade presencial, deslocada, passa a habitar um universo fantasmático de ausência que, contraditoriamente, se expressa em sentimentos com intensa carga afetiva. Embora de uma qualidade distinta (próxima dos afetos que a mimese detona?) provoca, na escala quantitativa, comoções próximas das que ocorrem no espaço da presença compartilhada.

Os afetos do ódio, das satisfações narcísicas, os dilemas da culpa, da vergonha, as satisfações da compaixão e da piedade, a já mencionada exaltação na identificação messiânica ou mítica – todos sentimentos humanos, demasiadamente humanos – configuram-se em intensidade similar à da circunstância presencial. Ondas de sentimentos sintetizadas em imagens, frases ou na nova simbologia analógica (emojis), passam com causalidade e determinação próprias em sequencialidade acelerada que foi chamado de ‘viralizante’, pois se propaga em ondas sobre largas parcelas de população, em curto espaço de tempo.

Tem-se escrito sobre o domínio das paixões tristes conforme as define Baruch Spinoza, presentes nas novas modalidades de intersubjetividade inauguradas nas redes sociais. Tenta-se recuperar a fina teoria dos afetos do filósofo para pensar afecções que, na velocidade digital, atingem em raios horizontais a sociedade de massa contemporânea. Estas paixões tristes, segundo interpretação, são decorrência, em primeiro lugar, do domínio da própria tristeza e se encadeiam entre si derivando-se na homogeneidade do afeto, no que pervertem a própria vida em sua potência para uma abertura em ação (ou dança).

As paixões tristes definham a potência e a ação pelo ódio, pela culpa, pela inveja, pelo ciúme, pelo escárnio, pela angústia, pelo temor, pela piedade, pelo desespero, pela vergonha. O que perverte a vida como vontade é principalmente o ódio, mas ‘o ódio a si mesmo’, na forma retorta da culpabilidade. A culpa e a expiação fazem o motor nuclear que nutre a civilização ocidental em sua vertente cristã/judaica.

Pecado e perdão, o bem e o mal, a própria esperança, mão dada na segurança, compõem o universo dos afetos tristes com os quais tiranos das almas conseguem nos amarrar. É a visão de certo pensamento contemporâneo, pós-estruturalista, inspirado no reclame nietzschiano. Em seu domínio nos dispositivos das redes, as paixões tristes mostram a predominância das estruturas de submissão, agora sobrepostas e interagindo azeitadas à necropolítica.

Assim contextualizam ações, ou sua incapacidade, na sociabilidade contemporânea. A replicação intensa dos afetos em rede, na contemporaneidade, é ainda sobredeterminada pela mencionada estrutura recorrente que aproveita sua retroatividade para coleta de informações e dados pessoais que servem para mover as estruturas de realização de valor nas mercadorias, possuindo objetividade finalista clara no sistema, em seu modo de se reproduzir em totalidade. As metáforas da Covid, como doença, estão intrinsicamente incorporadas por essa figuração do afeto. Modulam nosso cotidiano e são por ele moduladas.

As figuras da política da morte que se espraiam nas redes sociais preexistiam, mas interagem ao imaginário da doença. A representação contemporânea da exaltação da morte é sustentada pela paixão triste, em particular o ódio e a raiva que, ao se submeterem a negação e auto retroação do sentimento, definham a potência afirmativa, prisioneira da má-consciência. Elas impedem a emoção ser levada pelo entendimento e pela razão, nos quais o pensamento de Espinoza se imiscui na paixão.

A emoção é a paixão depurada pelo entendimento sem por isso ser louvado como força na ação. A tendência de certa reflexão contemporânea, na segunda metade de século XX, foi negar o veio do método e do discurso e enfatizar a potência das paixões alegres – entre elas o humor afirmativo e desbocado, dionisíaco – que não pervertem a vida nem a ilustram na conformidade da sujeição do escravo ao tirano. As paixões tristes, assim vistas, são afetos do escravo que se submete e as degusta na iniciação de seu processo de aprisionamento.

A sensibilidade contemporânea que, em nossa era moderna, se dedicou a explorar a morte como ‘estética’ (no sentido literal do termo, designando a experiência de sensações e da percepção) foi o fascismo. Em suas modalidades diversas, inclusive a de certo futurismo, inaugurou o monumentalismo como ornamento das massas, estetizando a vibração exaltada no projeto comum da depuração (inclusive étnica) pela morte coletiva.

Na contemporaneidade do novo milênio, em suas duas primeiras décadas, a sensibilidade fascista adquiriu densidade para ressurgir e reciclou sua potência original, agora adaptada às novas colorações históricas abertas na sociabilidade virtual.

O protofascismo faz suas cores carregadas pelo distanciamento presencial do universo das redes sociais. Envolve os afetos intensos, que chamamos atrás de retroativos, da virtualidade digital, abrindo espaço para o estabelecimento de modalidades de identificação egóica na exaltação da identificação messiânica e na afirmação extática no extermínio de outrem.

Assim se efetiva o compartilhamento universal da comoção coletiva depurada no ódio, que se volta contra singularidades destacadas, sejam elas étnicas ou de gênero. A reprodução em massa de afetos pelo ‘viralizar’, no modo da ausência virtual (o efeito ‘manada’), serve assim, quando ancorada na categoria dos afetos ‘tristes’, à afecção sustentada pela depuração da culpa no ódio, na inveja reprimida, no escárnio e no terror.

As metáforas da Covid, portanto, acoplam a virtualidade digital às novas modalidades de distanciamento social que a doença implementou. Um velho dito marxista afirma que aos homens são colocadas, na negação, questões que sabem resolver. A síntese está no âmago da visão dialética materialista da história na qual às condições de produção são determinadas as formações ideológicas que correspondem a forças sociais que se deslocam, como placas tectônicas, na superfície da história.

Se a grande metáfora da Covid, para nós, no Brasil, é a figura da morte como política, a otimização crua da força de trabalho revela ser sua base. Por trás da ideia de ‘imunidade de rebanho’ sustenta-se, em seu núcleo, o entendimento da morte como inevitabilidade da produtividade, derivada sob a capa do pensamento mágico que a reifica. Ela deixa aos menos aptos a causalidade contingente numa espécie de ‘roleta russa’ da espécie (direcionada a um estamento) em que alguns são sacrificados para que o rebanho (suposto que aceite bovinamente o princípio da lógica) sobreviva. A construção da ideia foi exposta em todas as letras por líderes da extrema direita internacional (particularmente na Grã-Bretanha) e rapidamente incorporada, sem peias, no discurso da direita autoritária brasileira.

Choca, particularmente, a falta de cuidados ao enunciar a elegia da morte. Mostra a brutalidade da direita protofascista na afirmação das figuras do horror – seja na morte para o trabalho, seja na afirmação crua da tortura. Independente de uma caracterização histórica mais fechada do fascismo, ligando sua ideologia ao contexto social e ideológico particular da configuração das forças produtivas no entre-guerras, os paralelos são claros.

À exaltação do ‘frisson’ na comoção da violência, como estética da tortura e do assassino, seguem-se os paramentos que a simboliza, como as armas de fogo. Há outros ornamentos próprios, como a vestimenta nas cores do luto (os “camicia nere” do fascismo italiano) aqui trasvestidos no impacto arrogante do brilho verde amarelo. A lógica da milícia vira-se para a perseguição dos mais frágeis que são alvos, como a presa perseguida com a qual se entretêm antes da morte.

O assédio tem na rede social um espaço otimizado. Em nosso caso, a mistura da ideologia protofascista vem embalado numa espécie de tenentismo autoritário tardio, ou reincidente, no que sempre teve de faceta salvacionista, embebida por racionalismo administrativo que se quis progressista, carregado de culto à personalidade e com dificuldades de lidar com as realidades mais planas, e prosaicas, duma alternância democrática periódica.

Não há de se esquecer, afinal, que é um tenente (promovido a capitão após sua exclusão) que administra neste fôlego os destinos da nação e quer ditar, ao conjunto da sociedade civil republicana, modos e princípios da caserna. Um tenente que, certamente sem responder pelo vago designativo histórico, em sua confessada admiração pelas metáforas da morte e da tortura, a elas juntou uma personalidade persecutória limítrofe. Personalidade que se mostrou incontrolável inclusive entre seus pares, que acabaram preferindo vê-lo fora da comunidade a terem de lidar com as consequências introduzidas pelo desequilíbrio de sua presença.

4.

Entre as metáforas da morte da Covid existe o lado ‘cura’ da moeda ‘doença’, que foge ao império do entendimento pela razão na ciência, expressa no distanciamento social de corpos. A figura das armas e as metáforas da morte precisam de complemento para poder servir, como diz o filósofo (Badiou), pensando nosso momento, à ‘dissipação da atividade da razão que leva ao misticismo, à fabulação, profecias e maldições’.

O fervor da exaltação, necessário à depuração dos afetos no ponto de ebulição de uma ‘aesthesis’ da morte, também sente necessidade de promover, no mesmo estado, o ponto ‘cura’ da curva, correndo por fora da ‘atividade da razão’ e do conhecimento, fazendo seu paralelo nas fabulações mágico-proféticas. A cura deve estar configurada no lado oposto do conhecimento pelo método e na totalidade congruente. Ancorada no pensamento mágico ela compensa, pela exaltação na crença, o lado negro da metáfora da morte.

Assim, a palavra mágica é o poder do ‘nome’. Cria o ser no modo adâmico, pela designação, ao ser proferida. A cura tem a força do nome que redime e que inaugura ao ser pronunciado. É a realidade da vida em que vive, projeção do que não mais é próprio em sua força vital. A palavra quer a força de fala divina nomeando o mundo com sua potência, sendo a equivalência do que se incorpora no mito como verdade da criação, ou a cura por ela instaurada. Verdade que é o si mesmo da designação, dispensando mediação ou conhecimento. Assim torna-se objetiva, sem a dualidade simbólica de uma subjetividade semiótica, e pode instalar-se como palavra da cura que nega de per si a doença.

A síntese dessa ideia é a metáfora da ‘cloroquina’ que funciona como nome terapêutico do mito ao ser enunciada na certeza de sua designação. Redime, por sua autoridade criadora de cura, naquele que a incorpora. A autoridade do mito é a do santo que ministra o penso. A cloroquina, sintetizando a metáfora da cura na figura da Covid, faz-se o campo da fabulação e da profecia messiânica em choque com a fria lógica do conhecimento e do método, aprendizado da experiência na ciência.

Em imagem recente (5/5/2020), participando de uma roda de oração extática de um pastor, Bolsonaro se ajoelha na rua face ao religioso que, num estado próximo ao transe, decreta a força do pensamento mágico pelo nomear da cura ao enunciar sua ‘declaração’: “eu quero agora, em nome de Jesus, declarar que, no Brasil, não haverá mais mortes, não haverá mais mortes pelo corona vírus”. A ideia do ‘afastamento’ social, crua e prosaica em seu empirismo, obstrui as exaltações do pensamento mágico. O nome da cloroquina é a palavra da cura, sintetizando a expressão para aqueles que precisam de muleta para adentrarem a crença nos afetos irracionais.

De outro lado, o que resta nesta espécie de integração da história com a tragédia na medida da força bruta? Ou quem a criou no tamanho de seu entendimento? A Covid nos traz um daqueles momentos caros ao anjo benjaminiano no qual a cabeça do ser celestial vira para trás e de lá não consegue, nem pode, desviar o olhar – até que um vento das profundezas (o vento da História) venha assoprá-lo para frente, cobrindo-o neste movimento com as ruínas de um passado que se acumula e despenca sobre si, conforme é levado com força adiante.

O distanciamento no vazio da extensão como espaço é um lado da face dupla da moeda que figura a morte nas metáforas da Cofid. Sua face ‘distanciamento’ nos remete as fotografias de Eugène Atget, mostrando as ruas e praças de uma Paris deserta e fantasmática no século XIX, em similitude com as fotos contemporâneas de nossas metrópoles vazias, engolfadas pelo vírus.

Benjamin dizia das fotos da Atget que, em seu esvaziamento da aura, pareciam descrever a banalidade da cena de um crime e que este crime era exemplar de um ‘futuro deciframento’ da culpa, no qual o analfabeto não sabe ler a imagem do desastre na cena que cometeu. Nós também, aparentemente, não vemos o outro lado da cena deserta, composta pela miséria e a fome que estouram os grãos da imagem vazia de humanidade – e que agora parecem crescer numa onda gigantesca que se avizinha. Seria necessário, na leitura da foto do crime, para decifrá-la, um certo didatismo brechtiano que Benjamin, quando escreve seu ensaio sobre a fotografia (1931, “Pequena História da Fotografia”), havia acabado de descobrir (tanto o homem Brecht, como a obra) e que percorre ainda como receita, com certo deslumbramento na expectativa de seus efeitos.

Mas, se do lado par, o grão da face ‘distanciamento’ é este, revelação de uma ‘aisthésis’ da morte e da miséria; também o é do lado impar, na experiência mágica da exaltação das pulsões, em seu modo de promover a catarse no impulso para o congraçamento no Messias que incarna a experiência morte. Podemos então concluir, tristemente, que ambos os lados coincidem, ocupando o horizonte da contemporaneidade como grande metáfora da Covid.

Para quem não sabe ler, resta a experiência da pulsão que atravessa a representação e desemboca neste escolho que a cerca como ilha, sitiada pelos lados e imune ao entendimento. É o espírito da época que parece nos aguardar do outro lado da porta. Espírito que, até agora, apenas vislumbramos – mas que já deixa suas sombras no espaço entreaberto.

*Fernão Pessoa Ramos, sociólogo, é professor titular do Instituto de Artes da UNICAMP. Autor de Mas afinal… o que é mesmo documentário? (Senac).