Por MARCONI SEVERO*

Quem veio primeiro, o camponês, o agricultor familiar, o colono, o roceiro, o peão etc.? São categorias diferentes utilizadas para identificar um mesmo indivíduo ou elas correspondem a indivíduos diferentes?

O nome e o bicho

Existindo o nome, existe o bicho. É com este adágio popular que Ricardo Abramovay (2007) inicia suas reflexões no que se pode chamar de um clássico contemporâneo sobre o meio rural. O gerúndio sugere incerteza, instabilidade, vacilação, ou seja, um vir a ser: basta que o nome deixe de existir para que o bicho desapareça. Mas quem depende de quem? Quem veio primeiro? São muitos os nomes e o bicho um só, ou o contrário? O nomeado se identifica com o nome dado por seu nomeador? Teria ele seus próprios nomes? Tornemos a linguagem menos abstrata. Quem veio primeiro, o camponês, o agricultor familiar, o colono, o roceiro, o peão etc.? São categorias diferentes utilizadas para identificar um mesmo indivíduo ou elas correspondem a indivíduos diferentes? Este indivíduo se identifica como camponês, quando assim nomeado? Quem o nomeia desta forma?

O adágio permite ainda outra leitura: a existência oficial, portanto legítima, pode se fazer acompanhada de um sem-número de nomes populares. Assim, mandioca, macaxeira, aipim, maniva e pão-de-pobre constituem diferentes nomes para uma mesma planta, reconhecida como Manihot esculenta. A analogia sugere que um mesmo indivíduo pode ser nomeado ou autodenominado como agricultor, boiadeiro ou sitiante ao mesmo tempo em que teria outra identidade, resguardada pelo Estado como sua identidade legítima, que pode ser, dentre outras, trabalhador rural, empregado rural ou agricultor familiar.

Tudo se passa como se houvesse a possibilidade de uma tríplice classificação: aquela que o indivíduo atribui a si mesmo (colono), aquela atribuída pelo Estado (agricultor familiar) e aquela atribuída pelos intelectuais (camponês). Este mesmo indivíduo pode compactuar perfeitamente bem com duas ou mais identidades ao se autodenominar tanto jornaleiro como assalariado agrícola; pode não se identificar com algumas, como caipira ou camponês; ou pode, ainda, estabelecer hierarquias ao se identificar antes como produtor rural do que como empregado rural.

Todas essas identidades possuem peculiaridades históricas, regionais e culturais que as tornam mais ou menos suscetíveis de estabelecer vínculos entre si, o que significa dizer que ao mesmo tempo em que refletem (dimensão passiva), também modificam (dimensão ativa) o espaço social rural.

Partimos, portanto, de três premissas debatidas em Severo (2024a): (i) os nomes e as identidades a eles associados dizem respeito ao que pensam nomeados e nomeadores; (ii) os nomes podem ou não corresponder às identidades que nomeiam; (iii) a contingência gera consequências. Essas assertivas significam que (a) é preciso levar em consideração as representações culturais acerca do que é e do que se imagina ser um camponês, (b) uma vez que elas fundamentam convergências e divergências entre grupos e classes. Seria, então, a identidade camponesa popular, no sentido histórico-cultural do termo, tal como ocorre com caboclos e sertanejos, ou seria uma alternativa factícia que disputa o estatuto de categoria legítima, portanto universal? Nesse caso, o que explica o seu insucesso, comparada a categorias como agricultor familiar e trabalhador rural?

Identidade camponesa

A categoria “camponês” pode ser encontrada junto a nomeadores, autodenominados e nomeáveis. Nomeadores são aqueles que selecionam e classificam os nomeáveis como camponeses, dentre os quais merecem destaque os dirigentes de movimentos sociais e sindicais e alguns intelectuais e estudiosos do meio rural.

Os autodenominados são aqueles que compactuam com os nomeadores, às vezes por meio de uma contínua e engajada construção da imagística camponesa, como é o caso dos membros de movimentos sociais populares, filiados sindicais e simpatizantes intelectuais, além daqueles que, por meio de sua educação escolar, se descobrem camponeses ou portadores de vínculos camponeses. Por fim, há os nomeáveis. São nomeáveis em potencial todos aqueles que podem ser classificados como camponeses.

Como nomeadores, os movimentos sociais populares são mais seletos, pois tendem a identificar como camponês aquele que já tem pré-disposição para se autodenominar como tal, ao contrário de alguns estudiosos, que tendem a ser mais abrangentes, pois classificam como camponeses todos aqueles que, identificando-se ou não como tais, podem, segundo determinados critérios, ser assim classificados.[i]

Mas até aqui não há novidade. O mesmo poderia ser dito, com ligeiras alterações, acerca do agricultor familiar. Passemos, pois, às características desta identidade, que podem ser classificadas em duas dimensões complementares: a propositiva e a combativa, uma vez que ela é constituída por oposição a outras identidades tanto quanto por afirmação das suas próprias peculiaridades.

A “dimensão propositiva” é marcada pela adesão à imagística camponesa tendo em vista sua compatibilidade ética e intelectual com as representações individuais, profissionais ou grupais. Ser camponês está atrelado à soberania alimentar, à produção de alimentos pautados pela diversidade e qualidade, à valorização de experiências e saberes tradicionais, à preservação do meio-ambiente, ao fomento à biodiversidade e à promoção da reforma agrária popular.

A “dimensão combativa” é marcada pela oposição a outras identidades, com suas respectivas pautas e organização social, econômica e cultural, tendo em vista sua afirmação pela negação. Ser camponês, na representativa opinião de Leal e Palmeira (2017), está atrelado à oposição às “forças poderosas manifestas pelo agronegócio”, sobretudo por meio de “latifundiários, agroindústria transnacional, mídia, Estado, cooptação acadêmica e o capital financeiro”.

No plano teórico-conceitual, José de Souza Martins (1981) argumenta que, semanticamente oriundas de uma “importação política”, as palavras “camponês”, “campesinato” e “latifundiário” constituem identidades que visam “ser também a designação de um destino histórico”, ou seja, um vir a ser. De fato, não é incomum pesquisadores afirmarem não conseguir separar a dimensão ideológica da teórica, posto que, como assevera Chimini (2024), “toda a pesquisa empírica se dá na luta. E as teorias embasam isso. Não vejo como uma dualidade, mas como algo que se complementa”.

Posicionamentos como esses resultam em interpretações engajadas, como a de Barros (2018), que preconiza que a “luta pela terra e pela reforma agrária se insere na luta contra o modelo do capital na agricultura”, de onde a conclusão normativa de que é “urgente e necessária uma política de reforma agrária” que seja capaz de atender “às demandas dos camponeses”.[ii]

A identidade como crença

De acordo com Karl Marx, referência intelectual na área, “deus e o diabo jamais andam muito distantes um do outro”. A frase é lapidar não apenas pelo maniqueísmo envolvido, mas porque remete à crença. A prédica camponesa constitui, com efeito, a manifestação precisa de uma crença inerente à própria constituição do grupo.

Embora ela não pareça estar no mesmo patamar de outros controversos identitarismos, nem por isso deixa de apresentar algumas características comuns, dentre as quais merece destaque o fato de ser vivenciada como uma espécie de crença semi-erudita que nasce, no mais das vezes, de uma boa-vontade intelectual que alimenta, à sua revelia, outras crenças, embora com sinais trocados. Ora, o simples fato de ser mobilizado como palavra de fé constitui indício inegável de que o camponês, como opção teórica, será sempre uma forma “conhecimento refratário à autocrítica”, como diria Max Weber (2008). Vejamos como isto se dá na prática.

Em uma manifestação paradigmática, na qual defende que “só os camponeses produzem alimentos, só os camponeses praticam a agroecologia”, João Pedro Stédile (2021), membro fundador do MST, afirma que é preciso lutar contra “o latifúndio improdutivo, que é uma oligarquia atrasada, estúpida, burra”, da mesma forma que é preciso combater a “burguesia do agronegócio”, “que não produz comida, que não produz emprego”, apenas “commodities para exportação”.

Em resposta a críticas como essas, Xico Graziano (2018) afirma serem elas frutos da imaginação de “esquerdistas verdes” e “retrógados” que, imbuídos de “ódio”, “demonizam o atual modelo tecnológico de produção no campo” ao mesmo tempo em que “defendem um modelo de produção agrária tipo o campesinato europeu de meados do século 20”, e ainda “imaginam, no Brasil, ser possível alimentar 210 milhões de pessoas com hortas domésticas e lavouras capinadas com enxada, pragas combatidas com calda de fumo, colheitas feitas à mão”, em síntese, representariam a “volta ao passado”.

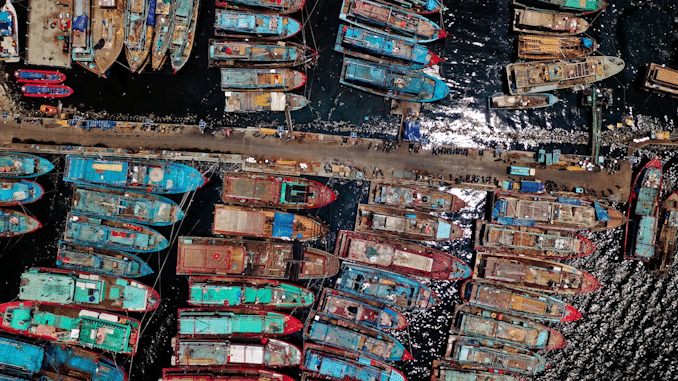

Embora permeadas por uma agressividade latente, a crítica ligada ao campesinato é restrita, ao passo que aquela ligada ao agronegócio, mesmo em se tratando de seus setores mais conservadores, como é o caso do setor agrário-exportador, possui um maior poder de difusão e persuasão, pois conta com o suporte comunicacional e de marketing vinculado às grandes mídias e também com a imagística cultural e a ordem social a seu favor.[iii]

É claro que também não se pode ignorar que o camponês, como opção ideológica, permite contestar a ordem estabelecida por meio de categorias e pautas específicas, pois se é verdade que a categoria não é reconhecida como legítima pelo Estado, também é verdade que a luta pela reforma agrária popular, por exemplo, não faz parte das pautas dos agricultores familiares consolidados, o que justificaria a sua mobilização.

Mas é também por este motivo que, ao contrário de outras identidades que não possuem uma dimensão combativa – não se é caipira, agricultor familiar ou produtor rural por oposição, mas por identificação, fomentada ou não –, a identidade camponesa tende a ser vivenciada permanentemente de forma explícita e engajada como uma doxa deliberada e específica oposta à outra doxa naturalizada e universalizante.

A responsabilidade intelectual

A análise diacrônica demonstra com suficiente clareza que nunca houve no Brasil uma identidade camponesa autêntica, isto é, que se reconhecesse como tal e que fosse assim autodenominada, a tal ponto que já no século XIX se tinha como consolidado o entendimento de que camponês, como aldeão, constituíam categorias sem referentes no Brasil (da mesma forma que caipira e caboclo não têm referentes em Portugal).

O camponês permanece, ainda hoje, um vir a ser teórico-ideológico, e talvez nunca deixe sê-lo. Comprovam-no o crescente espaço conquistado pelo agronegócio e a evidente defasagem intelectual associada à oposição-complementar camponês/latifundiário.[iv]

Camponês e agricultor familiar guardam, entretanto, uma profunda semelhança em ao menos um ponto: ambas as categorias possuem a pretensão universalizante de atuar como categoria legítima que visa congregar diferentes identidades. Mas por que uma tem sucesso e outra não? A resposta tem a ver com o fato de saber se quem veio antes tem alguma importância.

Ora, camponês é muito mais antigo que agricultor familiar, mas não tem a mesma importância. Por quê? Porque não conta com a adesão espontânea dos indivíduos, o que equivale a afirmar que não está fundamentada na imagística cultural brasileira e tampouco tem a ordem social e jurídica a seu favor. Em outras palavras, quando bicho e nome existem, tem-se um fato; mas em “existindo o nome, existe o bicho”, tem-se uma contingência.

Se o uso desta categoria por movimentos sociais e sindicais é coerente com sua matriz ideológica, apesar de suas consequências, o mesmo não ocorre com o seu uso enquanto opção teórica: seu viés ideológico dificulta sua aplicabilidade científica; abstrato e abrangente, torna-se demasiado genérico; porque opera por transubstanciação, é também pouco realista. Somos tentados a reconhecer, com Durkheim (2000), que a sua mobilização engajada, como palavra de fé, pertence à “linguagem de pregador, não de cientista”.

Se o óbvio precisa ser dito, então que se diga que, no sucesso como no fracasso, há neste caso uma enorme responsabilidade intelectual entre aqueles que, no Brasil, fazem uso desta categoria. E nunca é demais lembrar que quanto mais coerente e crítica for a prática científica, mais e melhores serão as oportunidades de mobilizar as suas conquistas, inclusive para fins de militância.

*Marconi Severo é doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Referências

ABRAMOVAY, Ricardo. Paradigmas do capitalismo agrário em questão. São Paulo: Edusp, 2007.

BARROS, Ilena F. O agronegócio e a atuação da burguesia agrária: considerações da luta de classes no campo. Serviço Social & Sociedade, n. 131, p. 175-195, jan./abr. 2018.

CHIMINI, Letícia. Entrevista publicada no canal Brasil de Fato em 24 jul. 2024. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2024/07/22/o-campesinato-virou-uma-simbologia-de-resistencia-diz-pesquisadora/

DURKHEIM, Émile. O suicídio: estudo de sociologia. Tradução de Monica Stahel. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

GRAZIANO, Xico. Opinião publicada no portal Poder 360, em 04 jul. 2018. Disponível em: https://www.poder360.com.br/opiniao/o-esquerdismo-verde-e-retrogrado-e-obscurantista-diz-xico-graziano/

LEAL, Marcelo; PALMEIRA, Humberto. Os camponeses e camponesas do Brasil fazem muito com pouco. Disponível em: https://mpabrasil.org.br/noticias/os-camponeses-e-camponesas-do-brasil-fazem-muito-com-pouco/

MARTINS, José S. Os camponeses e a política no Brasil: as lutas sociais no campo e seu lugar no processo político. Petrópolis: Vozes, 1981.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A sagrada família, ou, A crítica da Crítica crítica contra Bruno Bauer e consortes. Tradução de Marcelo Backes. São Paulo: Boitempo, 2011.

SEVERO, Marconi. A classe média rural e o agronegócio: cooptação e hegemonia. Lua Nova, n. 120, p. 123-166, set./dez. 2023.

______. Estado e agronegócio no Brasil: a oficialização de uma imagística. Mana, v. 30, n. 1, p. 1-32, jan./abr. 2024a.

______. O conceito de camponês no Brasil: usos e críticas. Sociedade & Estado, v. 39, n. 1, p. 1-31, jan./abr. 2024b.

______. O agronegócio e as ciências sociais. Boletim Lua Nova, 03 jun. 2024c. Disponível em: https://boletimluanova.org/o-agronegocio-e-as-ciencias-sociais/.

______. Representações culturais do agronegócio: da linguagem do agro ou por que o agro é o que é? A terra é redonda, 15 dez. 2024d. Disponível em: https://aterraeredonda.com.br/representacoes-culturais-do-agronegocio/.

STÉDILE, João P. Entrevista concedida ao Canal Tutameia, em 03 set. 2021. Disponível em: https://youtu.be/MiRIlYCGdss.

WEBER, Max. Ensaios sobre a teoria das ciências sociais. Tradução de Rubens E. Frias. São Paulo: Centauro, 2008.

Notas

[i] Como argumentado em Severo (2024b), o conceito de camponês, no Brasil, tem sido utilizado ora como opção teórica, ora como opção ideológica, ora, ainda, como uma mistura de ambas.

[ii] O engajamento militante com verniz científico também se faz presente junto aos defensores do agronegócio. Algumas reflexões sobre o assunto podem ser encontradas em Severo (2024c).

[iii] Um exemplo de como funciona a comunicação do agronegócio (em uma reportagem que não foi diretamente elaborada pelo setor), pode ser encontrada em Severo (2024d). Quanto à equivalência entre extremos, dois casos recentes (ocorridos em julho e outubro de 2021, respectivamente) devem bastar como exemplos: de um lado, a fatídica homenagem ao Dia do Agricultor, realizada pela Secretaria de Comunicação Social – Secom; de outro, a depredação da sede da Aprosoja, em Brasília. Cabe notar que esta oposição tem contribuído, à sua maneira, para aproximar cada vez mais a classe média rural do setor empresário-industrial do agronegócio, o que, em última instância, constitui uma conjuntura favorável antes ao setor agrário-exportador do que ao movimento camponês.

[iv] Uma atualização desta oposição pode ser encontrada na dicotomia agricultura familiar/agronegócio. Porém, como o agronegócio conseguiu cooptar partes significativas daquele setor, alguns estudiosos e militantes têm retomado a oposição original, embora conferindo ao camponês uma nova versão, frequentemente associada às noções de agroecologia e de ancestralidade, opondo-o agora não apenas ao latifundiário, mas também ao empresário rural (e, às vezes, ao próprio agricultor familiar, chamado de “agronegocinho”). Este assunto foi debatido com maiores detalhes em Severo (2023).

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA