Por DENNIS DE OLIVEIRA*

Considerações sobre a trajetória intelectual do professor e teórico da comunicação

No dia 8 de novembro, o país perdeu um dos seus mais brilhantes intelectuais, Ciro Juvenal Rodrigues Marcondes Filho, docente do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA. Além de professor titular desde 1987, ele era doutor pela Universidade de Frankfurt, pós-doutor na Universidade de Grenoble, na França, e autor de dezenas de livros sobre jornalismo, comunicação e filosofia.

O professor Ciro Marcondes Filho chamou a minha atenção ainda recém-formado em Jornalismo quando publicou a obra O capital da notícia – jornalismo como produção social da segunda natureza (Ática, 1986), no qual defende a ideia de que o principal objetivo do jornalismo hegemônico é vender o produto, pois se trata de uma empresa capitalista como outra qualquer.

Tive este impacto porque a maior parte das críticas ao jornalismo hegemônico se concentrava no aspecto ideológico, como se o principal objetivo fosse manipular consciências, parecendo muito como uma teoria da conspiração. E aí tais concepções entravam em parafuso quando, no período de redemocratização, veículos da chamada “grande mídia” passaram a abrir espaços para narrativas consideradas desviantes ou invisibilizadas, como as dos movimentos sociais – confusão esta que foi muito intensa com o projeto de reforma editorial da Folha de S. Paulo nos anos 1980.

A ideia de pensar o jornalismo como um produto da “segunda natureza” implica posicionar a atividade na perspectiva da dimensão racional da existência temporal dos seres humanos.

Isto significa que pensar o jornalismo implica necessariamente entender a concepção socio-histórica de ser humano na sua dimensão racional, o que sinaliza para a constituição de determinados padrões de atitude. Quando Marcondes Filho parte deste ponto e exemplifica com tópicos do projeto Folha de S. Paulo – concentrado no momento histórico da democratização do País –, já aponta para uma tipologia de sujeito adequado a um determinado modelo de jornalismo.

É fato que o período da democratização no Brasil coincide tragicamente com a consolidação do paradigma neoliberal da economia capitalista, a derrota do bloco do Leste Europeu na Guerra Fria e uma avalanche ideológica conservadora sem precedentes no País. A consequência foi a eleição de um coronel da estirpe de Collor de Mello para a presidência e, com isso, a vinda de toda sua tropa no primeiro pleito presidencial realizado após o fim da ditadura militar. Foi um momento em que certo pessimismo toma conta do pensamento crítico.

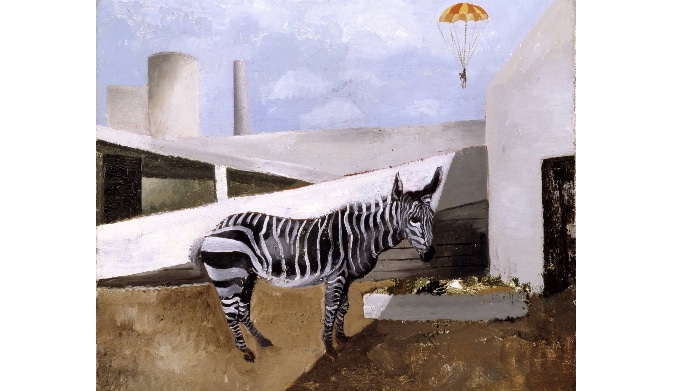

Na obra Jornalismo fin-de-siècle (Scritta, 1993), o pessimismo intelectual de Marcondes Filho se expressa fortemente no primeiro texto intitulado “Crítica do verbo: o antilivro”. Nele, Marcondes Filho faz dura crítica ao que chama de “sociedade do discurso”, onde o que prevalece é a hegemonia do “verbo” sobre todos os domínios – do saber e da razão, da televisão, da psicanálise, do poder, do consumo, dos media, do jornalismo, da publicidade. Segundo ele, “o real torna-se irreal e o irreal, real”, como resultante de uma razão instrumental sem limites e que foi desencantando o mundo de forma radical.

O coroamento deste processo foi justamente o fim das grandes narrativas consolidado com o encerramento dos confrontos ideológicos da Guerra Fria (o fim da ideia de “socialismo”, por exemplo). Apesar deste pessimismo radical, há que se levar em consideração que, em 1993, Marcondes Filho já apontava para os riscos do relativismo absoluto de certa pós-modernidade na qual a luta política se desloca para a “batalha de narrativas”. Evidente que, com uma sociedade com esta configuração, não há espaço para a prática jornalística clássica, pois o jornalismo vira uma mera performance estética narrativa.

No texto seguinte desta obra que tem o mesmo título dela (“Jornalismo fin-de-siècle”), Marcondes Filho faz um ajuste de contas com a atividade jornalística, primeiramente situando-a historicamente (conectando-se, ainda que de forma tangencial, com a ideia de produção de segunda natureza) e observando as possibilidades socio-históricas de se realizar jornalismo ainda que com limites e, evidentemente, de forma diferente do que se praticava.

Já em A saga dos cães perdidos (Hacker, 2001), Marcondes Filho faz uma síntese brilhante dos momentos históricos da prática jornalística articulando-os com o próprio desenrolar da modernidade, desde o seu auge até a sua crise. Ainda que ele mantenha o pessimismo quanto às possibilidades do fazer jornalístico nos tempos atuais, as reflexões sobre esses momentos históricos abrem chaves importantes para se compreender os limites e possibilidades do jornalismo na sociedade capitalista.

São obras que deslocam a discussão do jornalismo da sua dimensão aparente e contingente para a estrutural. Por isto, Marcondes Filho não é apenas um teórico do jornalismo, mas um pensador que nos brinda em Quem manipula quem (Vozes, 1987) com um conjunto de ensaios aparentemente despretensiosos na obra, mas que propõem reflexões sobre cultura e ideologia extremamente instigantes.

Ideologia, para Ciro Marcondes Filho, é definida como um “modo capitalista de pensar”, uma articulação simbólica da própria dimensão do inconsciente – algo, ousaria dizer, quase que lacaniano. Ele demarca o campo com o pensador marxista francês Louis Althusser, para quem a ideologia se expressa nas práticas realizadas nas instituições dos aparelhos ideológicos do Estado. E esta ideologia presente nas estruturas inconscientes faz com que a classe média faça suas viagens psicodélicas passeando no shopping center, vivenciando ambientes assépticos cheios de luzes, cores, mimetizações de fontes e ambiência climática sem intempéries.

E com todas estas densas reflexões, Ciro Marcondes Filho nunca deixou de se posicionar politicamente. Tive a honra de tê-lo como vice-chefe do CJE entre os anos de 2014 e 2016. E em uma das reuniões do conselho do departamento, ele cobrou dos docentes a importância de se posicionar contra o golpe midiático-judicial praticado contra a então presidenta Dilma Rousseff. Um fenômeno político no qual os conceitos que ele discutia nas suas obras foram materializados na narrativa midiático-judicial da Operação Lava-Jato, que transformou um juiz de primeira instância no grande inquisidor, na consolidação do linchamento público como prática política e nas narrativas de campanha de sustentação destas ações como “jornalismo investigativo”. As ações políticas que tinham como objetivo principal retirar um partido que venceu as eleições do poder se transformaram em um “processo legal de impeachment” e abriu-se caminho para a entrada de um governo com traços abertamente autoritários e até fascistas por meio dos arranjos institucionais da democracia liberal.

Talvez o pessimismo da “Crítica ao verbo – o antilivro” tenha sido um alerta. Mas a discrição do professor Marcondes Filho era diretamente vinculada à densidade e profundidade das suas reflexões, algo que pode parecer estranho em um mundo onde se confunde intelectual com celebridade, qualidade das ideias com quantidade de likes ou seguidores em rede social, debate de ideias com agressividade. Marcondes Filho era o perfeito intelectual humanista, inclusive defendia que a comunicação só existe quando há um circuito Eu-Outro e não Eu-Isso. E o seu compromisso com a docência era nítido: ministrava com entusiasmo aulas na graduação e pós-graduação, participava das reuniões institucionais, orientava projetos de iniciação científica.

Suas ideias marcaram uma geração de estudantes e pesquisadores, eu entre eles. Por isto, só posso agradecer o período em que pude compartilhar das suas reflexões como aluno de graduação, pós-graduação e depois como colega do departamento.

Muito obrigado, professor Ciro!

*Dennis de Oliveira é professor do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados (IEA) da USP.