Por IAGO PORFÍRIO*

Pode o cinema indígena, entendido como aquele feito pelos próprios indígenas, operar como forma de adiar o mundo da era do Antropoceno?

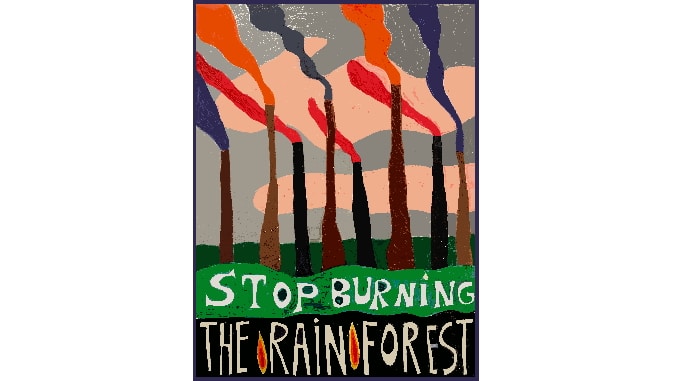

Diante de um cenário de catástrofes políticas, climáticas, sanitárias e de retrocessos – no momento em que escrevo este texto, a Câmara e sua Bancada Ruralista aprovam o Projeto de Lei 490/2007, um ataque aos povos originários e que viola a legislação da demarcação de terras indígenas –, coletivos indígenas de cinema têm recorrido aos usos políticos dos recursos do audiovisual como modos de fazer mundos possíveis, de maneira também a adiar o fim do mundo, para usar uma expressão de Ailton Krenak[i], ou impedir que o céu despenque sobre nós.

Entendido como sendo uma desestabilização ecológica permeada por um reacionarismo e negacionismo aos mundos outros e possíveis, o termo Antropoceno refere-se ao brutalismo do mundo. A época geológica e ecológica atual, Paul J. Crutzen e Eugene F. Stoermer[ii] denominam como sendo a era do Antropoceno, que surge pelos “extensos e ainda crescentes impactos das atividades humanas na terra, na atmosfera e em todas as escalas, inclusive a global”. Para Marisol De La Cadena[iii], “o Antropoceno faz referência à era em que os humanos se tornaram uma força geológica capaz de destruição planetária”, um momento de implosão e destruição de mundos outros.

Enquanto seguem os duros ataques à Amazônia e aos povos indígenas pelo atual Governo, que “passa a boiada”[iv], experiências coletivas indígenas têm permeado o uso de ferramentas tecnológicas no campo da comunicação que implica, por sua vez, em um uso político do audiovisual para darem a ver as realidades sociais e políticas de povos que vêm enfrentando os frequentes despejos violentos de seus territórios tradicionais, assassinatos de lideranças e um contexto de extrema violência na retomada de suas terras.

Como forma alternativa a esse regime de ataque às formas de vida, agressivamente modificadas pela ação humana, o tema da cosmopolítica ameríndia se faz presente ao adentrar às imagens construídas por realizadores e realizadoras indígenas, permitindo uma reconexão com o mundo da espiritualidade, ao mesmo tempo em que fazem uma politização da Natureza, ao reativarem a reza como forma de resistência e cura às consequências do desmatamento, das invasões e expropriações. São os ensejos de outros modos de fazer política, não mais sem o animismo e sem os cosmos, que a áurea do modernismo ou da concepção ocidental de política separou.

Como exemplo dessas formas de adiar o fim do mundo, cito a websérie de curtas Nativas Narrativas: mirando mundos possíveis, produzida pela Ascuri (Associação de Realizadores Indígenas do Mato Grosso do Sul)[v]. Dividido em três episódios, o conjunto de série narra como os povos Guarani, Kaiowá e Terena têm agenciado as relações cosmológicas com a Terra no contexto da pandemia do novo coronavírus e das mudanças ecossistêmicas.

A despeito de dar a ver claramente a pandemia como consequência de uma crise ecológica ou uma guerra ontológica entre os mundos, os curtas trazem em primeiro plano a retomada dos vínculos possíveis com a terra e com uma perspectiva política do cultivo. Não se trata, nesse caso, de um debate quanto ao lugar de fala, mas sim de uma passagem à fala dos lugares, ou seja, a natureza assume o seu lugar como agente que alarga a subjetividade de mundos outros.

Assim, nos três episódios que compõem a série, a centralidade das narrativas está na cosmologia Guarani e Kaiowá e no saber em que só é possível de ocorrer onde há os elementos que o constitui, como o rio e a mata. O primeiro dos episódios é o Teko Marangatu, que traz como questão o habitar e ser a terra em um contexto de perturbação humana e de uma crise de habitabilidade em tempos de negacionismos e de uma política genocida; o segundo, Ary Vaí, a ação cosmológica está para evitar que chegue na aldeia a doença “que os brancos chamam de coronavírus”, e o terceiro, Yvyra’i Jegua, movimenta o tema do cultivo do território e do milho que, além de ser usado nos rituais de reza, se insere num processo de domesticação co-evolutivo, sofrendo modificações fenotípicas em sua aparência, por exemplo.

Proponho aqui uma discussão a respeito dos elementos cosmológicos que atravessam os respectivos filmes e que, sobretudo, têm sido prática articuladora da produção cinematográfica documental indígena, em seus aspectos estéticos e, a partir de Ailton Krenak, lançar a seguinte questão: pode o cinema indígena, entendido como aquele feito pelos próprios indígenas, operar como forma de adiar o mundo da era do Antropoceno? Embora essa questão exerça uma influência na proposta deste texto, sua reflexão não se esgota aqui.

*Iago Porfírio é doutorando em Comunicação e Cultura Contemporâneas na UFBA. É autor do romance-reportagem Deus foi dormir: histórias de vida da favela Cidade de Deus (Terceira Via).

Notas

[i] KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

[ii] CRUTZEN, Paul J.; STOERMER Eugene F. “The Anthropocene”. Global Change Newsletter. 41, 17-18, 2000.

[iii] DE LA CADENA, Marisol. Natureza incomum: histórias do antropo-cego. In: Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, no. 69. Dossiê Entreviver – Desafios cosmopolíticos contemporâneos, 2018.

[iv] Em maio de 2020, O STF (Supremo Tribunal Federal) autorizou a divulgação pelos meios de comunicação de uma reunião ministerial do atual governo, em que o então o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, diz odiar a expressão “povos indígenas”, enquanto, entre outras barbaridades, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, diz que é preciso “passar a boiada” para mudar a regulamentação ambiental, pois a mídia estaria preocupada em cobrir a pandemia.

[v] A série conta com o apoio e a supervisão de Iván Molina, realizador quéchua e professor da ECA (Escuela de Cine y Artes Audiovisuales) de la Paz, Bolívia, e parceiro da ASCURI. Disponível em: https://redecineflecha.org/mirando-mundos-possiveis/.