Por CELSO FAVARETTO*

Comentário sobre os livros “Figurações Brasil Anos 1960”, de Daisy Peccinini e “Poéticas do Processo”, de Cristina Freire

Pode-se dizer que um livro começa onde outro acaba. O primeiro fala do passado de algo, o outro evidencia desdobramentos posteriores. De fato, as figurações dos anos 1960, descritas por Daisy Peccinini, assim como outras propostas simultâneas, já manifestam as tônicas processuais e conceituais das experiências dos artistas das mais variadas tendências. Cristina Freire mostra como, desde o início dos 1970, o conceitualismo destaca-se das proposições que vigoraram de 1965 a 1968. Abre-se então um outro ritmo experimental, em que o conceitualismo e a participação do público são diferenciados, desapropriando a associação entre conceito e imagem das figurações dos anos 1960.

Se Daisy Peccinini trabalha com propostas que tendiam cada vez mais para o efêmero, contudo ainda recuperáveis, se não pelo museu, pelo menos por uma teorização que implicava figurabilidade, Cristina Freire, reconstruindo restos, despojos de experiências efêmeras, comportamentais, precisa propor outros modos de recuperação das ideias e processos depositados nos corredores do MAC.

Assim, os dois livros são extremamente úteis para perceber a continuidade que historicamente se constitui entre o início das vanguardas dos anos ‘960 até o desvanecimento de suas pretensões em meados de 1970.

Essa passagem remonta às mudanças efetivadas nos anos 1950 e estende-se para a plena realização da contemporaneidade no final dos 1970. Neste ínterim, passa-se dos empenhos de ressignificação da imagem, conforme historia minuciosamente Daisy Peccinini, ao primado das “poéticas do processo”, exemplificado no trabalho de Cristina Freire com o acervo do Museu de Arte Contemporânea (MAC-USP). É também útil apontar que nesses livros se evidencia o enfraquecimento do esforço de constituição de uma vanguarda brasileira -patente, no final da trajetória dos 1960, no texto de Hélio Oiticica Esquema Geral da Nova Objetividade – e a consequente entrada das experimentações no ritmo da internacionalização das propostas artísticas, impulsionadas pelo conceitualismo e, aqui, ativadas pelo trabalho de Walter Zanini à frente do MAC.

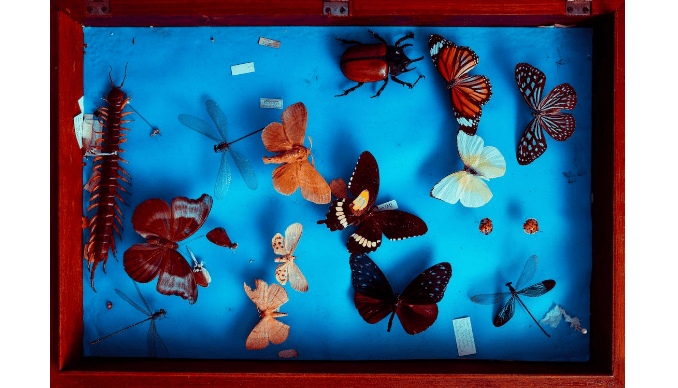

O ponto nevrálgico do livro de Daisy Peccinini -a associação em todas as neofigurações entre conceito e imagem- permite-lhe esclarecer, e mais bem avaliar, o alcance do “realismo mágico” de Wesley Duke Lee, das “neofigurações fantásticas e neossurrealistas” de José Roberto Aguilar e outros artistas paulistas. O estudo reconstrói as atividades multifacetadas de Wesley, a gestualidade pictórica, vulcânica, de Aguilar, articulando-as, por tal associação, com a plataforma e as atividades do Grupo Rex e estabelece conexões com linhas consideradas opostas a essas, como a “arte concreta e semântica” de Waldemar Cordeiro.

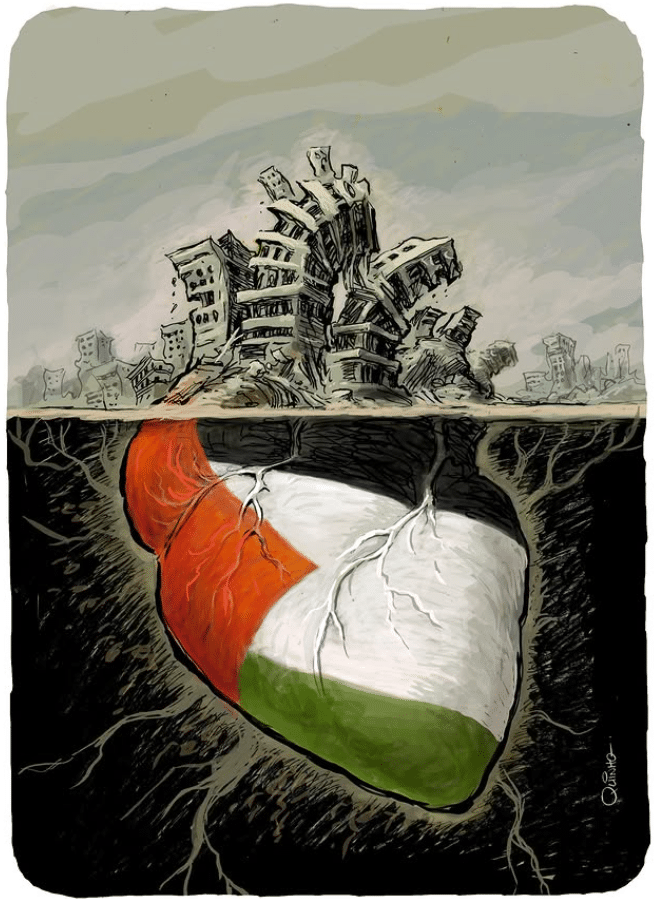

Daisy surpreende nas amplas atividades da vanguarda paulista, como também na da carioca, a recusa das formalizações prático-teóricas da década de 50, a resistência à simples transposição da pop art norte-americana em termos brasileiros, os imperativos da realidade brasileira que, ao sensibilizar os artistas, impulsionou-os para a reinvenção dos modos de figuração do imaginário, ao mesmo tempo moderno e particularmente brasileiro. Foi por isso que Oiticica, no final da trajetória das vanguardas, que vai de Opinião 65 e Proposta 65 até a Nova Objetividade Brasileira, em 1967, dizia que o problema fundamental que ele e os demais artistas se colocavam era o da imagem e, em especial, de uma imagem brasileira. A questão comum, portanto, era a da ressignificação da imagem depois da crítica e das proposições dos concretistas e neoconcretistas.

A “problemática do realismo” não se restringe, pois, a um retorno à figuração, em nenhuma das tendências, mas, como dizia Cordeiro, caracterizava-se pela busca de novas estruturas significantes. As ambiguidades dessa busca foram muitas: convivência de recusa do consumo e aproveitamento de sua linguagem comunicacional, figuratividade fantástico-surrealizante e iconicidade. Apontando as ambiguidades, informando-nos sobre detalhes que esclarecem os antecedentes e os impasses das atividades vanguardistas, principalmente em São Paulo, o livro de Daisy lança luzes sobre um período aparentemente muito conhecido da história da arte brasileira, na verdade, bastante interpretado, e nem tanto conhecido.

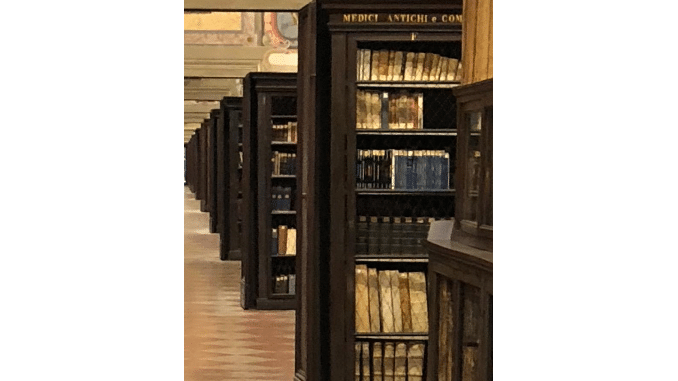

Considerando a proliferação e a diferenciação da experimentação artística na primeira metade dos anos 1970, tendo o MAC-USP dirigido por Walter Zanini como pólo aglutinador e difusor de propostas, Cristina Freire se coloca um problema diferente daquele, historiográfico, de Daisy Peccinini: como tratar em um museu a arte desmaterializada, quase sem obras, agora reduzida a um acúmulo de registros em papel, fotografia, xerox, vídeo e filme? Salvar a documentação abandonada no museu significa, para a autora, a valorização de um tempo e de um trabalho que, ainda que efêmero, permitiu a transição de uma imagem da arte para a outra com a liberação da tônica processual-conceitual implícita nas proposições dos anos 1960.

Acima de tudo, implica mostrar como a utopia vanguardista de articulação entre arte e vida se efetivou de variadas maneiras no início dos anos 1970, produzindo, além da mudança na relação dos artistas e do público com a arte, o deslocamento da função política da arte. O empenho ético-estético que vigorava desde os albores da modernidade brasileira dá lugar a uma política dos corpos, a uma ética dos comportamentos, ao poder exemplar do gesto simbólico. Não mais uma arte política, mas a demanda por uma política das artes, com o questionamento dos lugares institucionais de sua aparição.

Cristina Freire aponta o “desconforto intelectual” dessa empreitada admirável – evidenciar uma produção que só existiu enquanto acontecimento, evento, idéia ou ainda uma poética do instante e do gesto –, que põe em questão o próprio objeto da arte e não apenas os objetos de arte. O desconforto é superado por uma decisão que vale por uma maneira de entender o contemporâneo na arte: conferir “inteligibilidade aos registros” equivale a reinserir as idéias e processos uma vez efetivados no horizonte da produção atual.

É por intermédio de livros que dossiês permitem reconstituir a rede simbólica que presidiu o imaginário daquelas ações. A sua estratégia, que problematiza a concepção de museu, é tratar os registros como sintomas. Sinais, signos que substituem proposições vividas, substitutos das pulsões irrecuperáveis, os registros aludem a uma presentificação dos significantes inscritos naqueles acontecimentos.

É uma operação ambígua, sem dúvida, mormente num museu, mas é um modo instigante de mostrar que o lugar institucional da arte coincide com a sua função política: a formação de novos públicos para uma outra concepção de arte, há muito tempo em vigor, na qual a atenção fruidora desloca-se para a atitude reflexiva.

*Celso Favaretto é crítico de arte, professor aposentado da Faculdade de Educação da USP e autor, entre outros livros, de A invenção de Helio Oiticica (Edusp).

Referências

Daisy Peccinini. Figurações Brasil anos 60: neofigurações fantásticas e neossurrealismo. Novo realismo e Nova objetividade. Edusp/Itaú Cultural, 180 págs.

Cristina Freire. Poéticas do processo: arte conceitual no museu. Iluminuras/MAC-USP, 197 págs.

Publicado originalmente na Folha de S. Paulo / Jornal de Resenhas no. 61, em 08 de abril de 2000.