Por SAMUEL KILSZTAJN*

A China atual, potência erguida pelo capital e controlada por um partido único, apresenta o paradoxo definitivo: será o “comunismo” mercantilista a última etapa do capitalismo, capaz de, ao levá-lo ao extremo, finalmente superá-lo?

No imaginário coletivo, Paris é a cidade dos prazeres, a cidade luz. Mas, para a esquerda, Paris é o berço da Revolução Francesa, o marco da emancipação e dos direitos humanos. Em 1975, antes de ingressar na carreira acadêmica, eu tinha sido aceito para um troisième cycle por Frédéric Mauro da Universidade de Paris X (Nanterre) e do Instituto de Altos Estudos da América Latina.

Traduzi oficialmente os diplomas, fiz as malas, mas não pude sair do Brasil – me descobri apátrida. A cidadania brasileira me era negada por causa de meu envolvimento político durante a ditadura militar, mesmo depois da anistia de 1979. Quando enfim consegui a minha naturalização – já professor, mestre e doutor – troquei Paris por Nova York, que tinha ocupado o lugar de vanguarda e se afirmava como epicentro do mundo.

Em agosto de 1985, enquanto eu me demitia da Unicamp e me dirigia para a New School for Social Research de Nova York, meus colegas, amparados por Ulisses Guimarães, ocuparam o Ministério da Fazenda em Brasília, em nome de Dilson Funaro. E foi de Nova York, durante a minha pesquisa sobre o sistema financeiro internacional, que acompanhei a Perestroika. Na primavera de 1986, a New School – célebre como Universidade no Exílio que abrigou Hannah Arendt e por ter Eric Hobsbawm em seu corpo docente – organizou um seminário internacional reunindo intelectuais do Leste Europeu e do ocidente, com destaque para a participação de Cornelius Castoriadis.

Passadas as apresentações, os ocidentais, que eram todos contra a Perestroika, perguntaram para os intelectuais do Leste Europeu por que eles não optavam pelo socialismo democrático. Os húngaros olharam para os tchecos como se estivessem perguntando, entre si, do que é que estes ocidentais estão falando?

Aí um intelectual americano, para desafiá-los, perguntou se eles estavam querendo mesmo era introduzir em seus países a instabilidade e o desemprego do capitalismo; ao que os poloneses responderam que sim, sim, era exatamente isso que eles estavam querendo, porque os ocidentais não tinham a menor ideia do que era viver nas sociedades moribundas do Leste Europeu. Daí para frente, o seminário descambou e todo mundo começou a falar ao mesmo tempo, como em uma feira livre.

Eu tinha um encontro marcado em Louvain-la-Neuve com Robert Triffin, a história viva do meu objeto de pesquisa, e aproveitei a viagem para visitar os países por detrás da Cortina de Ferro, para ver de perto as sociedades moribundas dos intelectuais do Leste Europeu. Depois de visitar Praga e Berlin Oriental, eu me perguntava se ainda iria sobrar algum país comunista no século XXI. Em 1986, o meu prognóstico parecia totalmente inverossímil e fui alvo de sérias críticas por parte de amigos e companheiros.

Na primavera de 1987, resolvi então visitar a milenar China, submetida à Inglaterra em meados do século XIX, que se tornou comunista em 1949 e rompeu com a União Soviética no final dos anos 1950, após o XX Congresso do Partido Comunista. Se os meus relatos sobre o Leste Europeu haviam provocado sérias críticas, o meu relato sobre a China causou transtornos. Os amigos, muito ofendidos, diziam, “mas a Índia é capitalista e também é pobre”, e eu respondia, tentando amainar os ânimos, que não tinha ido para a Índia. Uma velha militante comunista, depois de me ouvir atentamente, comentou zombando, “Papai Noel não existe, né!?”

Em 1988, em São Paulo, resolvi ruminar as minhas memórias de 1985 a 1987, rodando o mundo em palavras. O resultado foi um livro com o título New York, New York. No início de 1989, Caio Graco Prado, da Editora Brasiliense, leu os originais e, embora tenha elogiado a qualidade do texto, considerou que, “do ponto de vista do público alvo para o gênero, Nova York não poderia constituir o fio condutor de um livro”.

Sobre o inverossímil prognóstico “eu me perguntava se ainda iria sobrar algum país comunista no século XXI”, surpreendentemente, o futuro chegou muito mais cedo – a realidade foi mais rápida do que o meu presságio. Em 1989 caíram o Muro de Berlin e os governos comunistas do Leste Europeu; e em 1991 foi dissolvida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o comunismo acabou na Rússia.

Em 1989, o mundo também foi surpreendido pelo Massacre da Praça da Paz Celestial (Tian An Men). O vídeo e as fotos com o jovem armado de duas sacolas, uma em cada mão, que enfrentou sozinho uma coluna de tanques de guerra, se transformaram em um símbolo da resistência popular a regimes autoritários. O tanque que encabeçava a coluna tentou desviar várias vezes do rapaz, mas ele toureava, acompanhando as manobras do veículo, até que o tanque estacionou por completo, parando toda a coluna que seguia atrás dele – o rebelde desconhecido ainda subiu e desceu do tanque antes de desaparecer do mapa sem vestígios.

Shang Hai

A China já era civilizada quando os ocidentais ainda andavam de calças curtas. Mas, em meados do Século XIX, a Inglaterra, sedenta por chá, porcelana e seda, vergonhosamente resolveu submeter a China, afogando-a em ópio. Shang Hai foi totalmente ocupada e dividida em zonas administradas pela Inglaterra, França, Estados Unidos e Japão. E tudo começou em Shang Hai, a modernização, a industrialização… até a criação do partido comunista que hoje domina o país.

Os chineses são pragmáticos e, para se vingarem da humilhação sofrida, se armaram contra o ocidente com a utilização do próprio padrão ocidental mercantil. O Partido Comunista da China atraiu o capital estrangeiro a investir e implantar unidades industriais em seu território para abastecer o mercado consumidor internacional, valendo-se da mão de obra chinesa autômata, do baixo nível de consumo de seus trabalhadores e da taxa de câmbio administrada pelo estado. E, assim, os produtos chineses ganharam o mercado mundial.

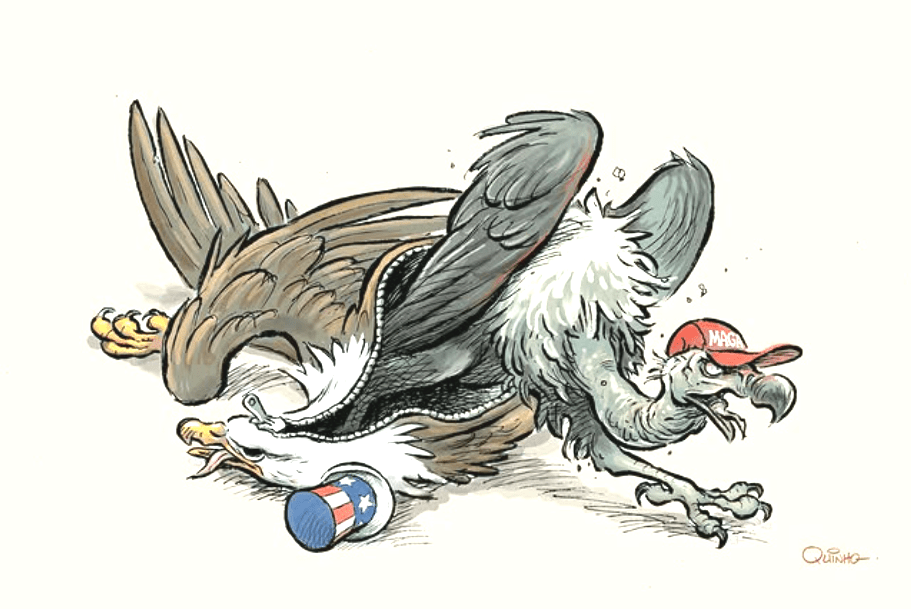

O ocidente abasteceu o seu mercado consumidor com produtos importados da China, aniquilou o poder competitivo de sua indústria e o feitiço virou contra o feiticeiro. O Partido Comunista, com inconteste elevado grau de centralização política e controle da população, foi extremamente bem-sucedido em sua administração, garantindo a satisfação de seus cidadãos. O Partido Comunista governa a China e, acima de todos, é a mercadoria que, soberana, governa o partido.

Em dezembro de 2024, a denúncia de trabalho escravo nas obras do conglomerado chinês BYD Company Limited na Bahia foi amplamente divulgada pela mídia. Contudo, há quem defenda que a China, em seu ímpeto de desenvolver as forças produtivas, vai mesmo conseguir levar a classe operária ao paraíso. Por outro lado, além dos protestos contra a jornada 996, efetiva em muitas unidades, apesar de ilegal (das 9 às 21h por 6 dias, ou seja, 72 horas de trabalho por semana), surgiram outros movimentos pacíficos entre os jovens, Tang Ping (fique deitado de barriga para cima) e Bai Lan (deixe apodrecer), que já estão preocupando as lideranças políticas da China.

Ao que tudo indica, depois da Inglaterra e dos Estados Unidos, a civilização mais antiga do mundo será a herdeira do projeto civilizatório orquestrado pela mercadoria. A China “comunista” é hoje uma potência mundial em que o progresso e a riqueza convivem, lado a lado, com a crescente desigualdade social. O despotismo das autoridades governamentais e a submissão da classe trabalhadora, que bate continência ao mundo da mercadoria, ganham dimensões distópicas.

E, já que adentramos no terreno da distopia, poderíamos também pensar em introduzir a utopia, vislumbrar que a China estaria fadada a ser a última etapa do capitalismo. O “comunismo” chinês, por linhas tortas, poderia enfim cumprir o seu ideal, implodir e superar o reino da mercadoria.

*Samuel Kilsztajn é professor titular em economia política. Autor, entre outros livros, de New York, New York. [https://amzn.to/45Nfj7p]