Por JOSÉ GERALDO COUTO*

Comentário sobre o documentário de Val Gomes e Toni Venturi

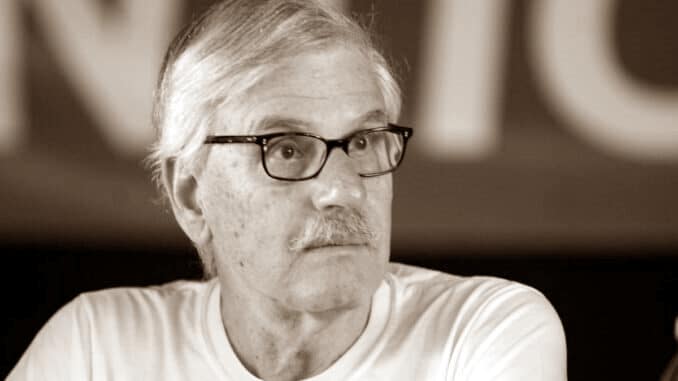

A história do Brasil é, em grande parte, a história da violência contra os negros e indígenas. A escravidão é o evento que nos constitui e que reverbera até hoje, sob as mais diversas formas. Como um homem branco de classe média, consciente de sua condição privilegiada, pode contribuir para compreender e enfrentar a questão? Esse dilema foi certamente o que motivou Toni Venturi a realizar o documentário Dentro da minha pele, que entra em cartaz no Globoplay no dia 23 de agosto.

Explicitando desde o início o seu “lugar de fala” – neto de italianos que aproveitaram as oportunidades abertas a imigrantes europeus após a proclamação da República –, o cineasta buscou um exercício de alteridade, não isento de contradições. Chamou como codiretora uma socióloga negra, Val Gomes, e abriu microfone e câmera às narrativas de vida e às reflexões de uma dezena de pessoas negras das mais diversas atividades e classes sociais.

O resultado é um painel pungente e perturbador, que coloca em xeque-mate a noção de democracia racial e a ideologia do branqueamento. A ideia de um “povo misturado, onde ninguém sabe bem quem é branco e quem é preto”, é desmontada sumariamente pela psicóloga Cida Bento: “Se você não sabe quem é negro e quem é branco, pergunte para a polícia. Ela sabe”.

De fato, uma constante nos vários relatos – do garçom à filósofa, da doméstica ao artista, do médico ao estudante de economia – são as histórias de abordagens policiais truculentas, motivadas unicamente pela cor da pele. “Isso é algo que eu nunca vivenciei nem vou vivenciar”, admite Venturi, quase envergonhado. Seu lugar de fala é um lugar em crise – e essa crise é um dos pontos de interesse do seu filme.

Há outros dois momentos em que o diretor fica visivelmente desconcertado. Um é quando a ativista trans Neon Cunha indaga por que não é a codiretora negra Val Gomes que comanda o projeto. O outro é no final, quando o historiador Salloma Salomão diz que nenhuma ação do movimento negro foi feita em nome de uma vingança, e acrescenta: “Talvez fosse até interessante fazer. Matar meia-dúzia de brancos, cruelmente, com argumento racista, talvez tornasse esta sociedade mais sensível para a questão do racismo antinegro, mas nós ainda não nos capitalizamos em termos de perversidade para operar nesse campo”.

A “naturalização do privilégio”, em que as famílias brancas passam imperceptivelmente, de geração a geração, sua presunção de merecimento e superioridade, é revelada, denunciada e demolida num punhado de declarações dolorosamente lúcidas de negras e negros de diversas áreas.

O mais terrível é quando essa naturalização atinge os próprios negros. A professora de ensino fundamental Daniele dos Santos Reis, uma negra de pele clara, casada com um garçom bem mais escuro, conta uma história reveladora. “Minha avó, que era da mesma cor que o Cleber, perguntou: ‘Você vai namorar com esse preto aí? Por que não arrumou um homem branco? Não viu que eu casei com seu avô, que é branco? É assim que a família embranquece’.”

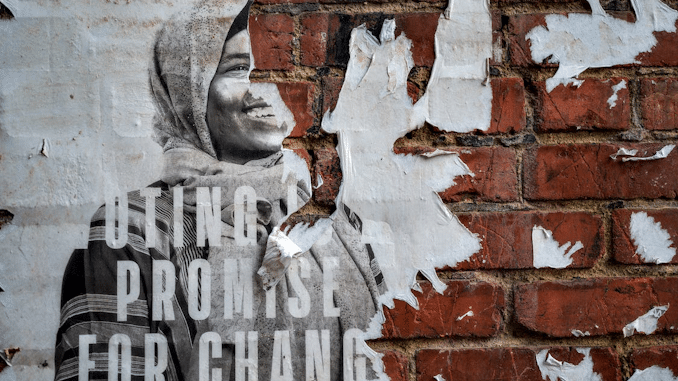

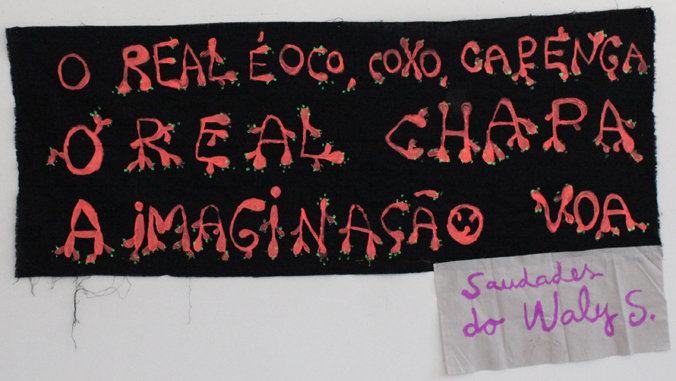

A partir do momento em que o negro toma consciência de sua identidade racial, porém, esse saber se converte numa energia transformadora irrefreável, conforme mostram todas as histórias narradas no filme. “Esse projeto [de naturalização do poder branco] só não funciona 100% por uma única razão: nossa extraordinária e impensável resistência”, diz a filósofa Sueli Carneiro.

Por mais brutais que sejam os relatos, o que sobressai no conjunto é uma nítida assertividade, não só nos discursos, mas também na prática cotidiana. É curioso perceber, por exemplo, que quase todos os entrevistados exercem, além do seu ganha-pão, alguma atividade criativa ou política. O médico toca violino, a modelo cria colagens visuais, o garçom compõe música e toca violão, a funcionária pública é ativista da causa trans, o historiador é também músico, etc.

Os depoimentos, sempre ilustrados por cenas do cotidiano dos entrevistados, são entremeados por letreiros informativos sobre a história das leis raciais e os números da letalidade policial no país, além de um ou outro material de arquivo (como o do lançamento do Movimento Negro Unificado, em frente ao Teatro Municipal de São Paulo, em 1978), e por números musicais que vão da roda de batuque ao slam.

Apenas três brancos, além do diretor, falam brevemente no filme: o sociólogo Jessé de Souza, para quem “somos filhos da escravidão, o resto é bobagem”; a pesquisadora universitária Lia Schucman, estudiosa do assunto; e o tenente-coronel aposentado da PM Adilson Paes, que denuncia a existência não-oficial, na polícia, de um “tipo penal, o ‘3 P’: preto, pobre e morador da periferia”.

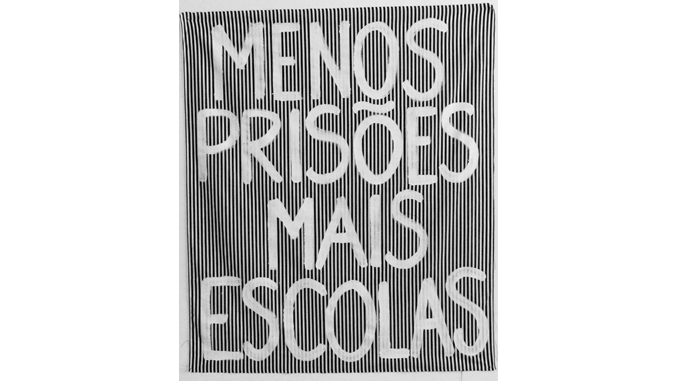

O diretor teatral José Fernando de Azevedo comenta a certa altura que o momento ultraconservador que vivemos hoje no país é uma reação violenta do poder branco a um processo de mobilidade social e racial. A filósofa Sueli Carneiro cita o ataque às cotas como “o primeiro momento em que a branquitude se organiza para combater algo enquanto grupo de interesse”. Segundo ela, o que aconteceu no debate das cotas foi “um verdadeiro pelourinho eletrônico”. Ficamos sabendo que, graças às cotas, a proporção de jovens negros na universidade passou nas últimas décadas de 3% para 10 ou 12%.

Apesar dos retrocessos momentâneos, o documentário indica que essa é uma marcha sem volta. “Algo vai mudar”, canta Thaíde na música dos créditos finais desse documentário essencial. Podemos ter certeza disso.

*José Geraldo Couto é crítico de cinema. Autor, entre outros livros, de André Breton (Brasiliense).

Publicado originalmente no BLOG DO CINEMA

Referência

Dentro da minha pele

Brasil, documentário, 2020

Direção: Val Gomes e Toni Venturi