Por DYLAN RILEY*

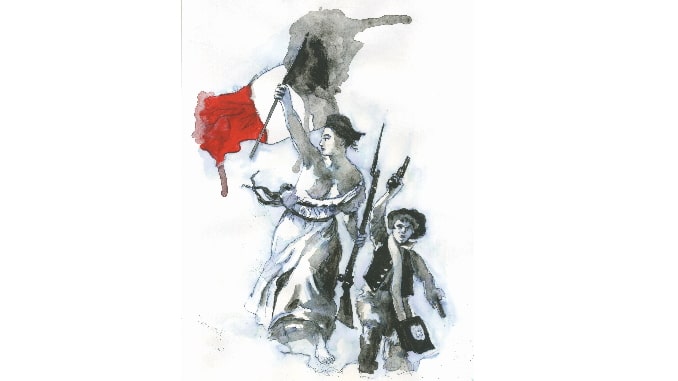

Nossa meta não deveria ser o acesso universal ao capital cultural ou humano, mas sua abolição como realidade social

Existem inúmeros debates entre sociólogos e economistas acerca dos conceitos de “capital humano” e “capital cultural”. A visão geral é a de que o primeiro implicaria em uma atitude racional e instrumental visando obter determinadas habilidades, enquanto o segundo sugeriria um investimento naquilo que bourdieaneos chamam de ilusio: a negação de que o jogo da cultura é de fato um jogo.

Iván Szelényi certa vez caracterizou essa distinção de modo ligeiramente diferente, apontando que o capital humano era recompensado por causa de sua contribuição à produtividade, enquanto o capital cultural era fundamentalmente uma reinvindicação de caráter rentista. Me parece, entretanto, que deveríamos estar levantando outro tipo de questão. É particularmente importante perguntar: em que condições históricas a cultura toma a forma de um “ativo” ou “quase-ativo”?

As pré-condições dessa formação são um acontecimento anterior, de expropriação cultural, e o processo subsequente que permite a reprodução contínua e regular dessa expropriação. Tal “acumulação primitiva” do capital humano ou cultural pode se dar de vários modos. Pode envolver a imposição de uma dialética única sobre a linguagem nacional que repentinamente desvaloriza linguagens pré-existentes, como o que aconteceu inter alia com a dialética florentina na península italiana.

Ou pode ser a desvalorização de conhecimento indígena, tais como o manejo do comum e de terras desertificadas a partir de ciclos de fertilidade. Mas precisamos de uma análise mais articulada aqui. Porque não é verdade que as únicas opções disponíveis no processo de formação do capital cultural são igualdade completa ou posse privada. Diferentes períodos da história humana foram marcados por uma forma coletiva de posse da cultura, que abrangia amplo espectro de classes, de tal modo que a cultura não pudesse ser compreendida como “capital” de posse individual. Podemos pensar nos culturalmente onívoros homens da Renascença, ou os debates públicos que serviram de modelo para Habermas. Dentro desses espaços de relativa exclusividade, a cultura era uma “posse” coletiva. Ela não tomava a forma de um objeto alienígena da classe dominante; não era um “ativo” apropriado por um determinado indivíduo.

Isso tudo é relevante para pensarmos a política da universidade e, além disso, uma política da cultura no capitalismo contemporâneo. Hoje, a academia costuma ser defendida por sua contribuição ao capital “cultural” ou “humano”. Mas essa abordagem é autodestrutiva. A alegação de que se está providenciando “capital” para alguns tem como premissa a ideia de que outros estão sendo excluídos.

Capital cultural ou humano só é valioso a partir de sua escassez. Nessa configuração, não é do interesse das elites universitárias que todos ou nem mesmo a maioria daqueles que assim desejam recebam diplomas. O valor de uma diplomação universitária, assim como qualquer outro ativo, diminui com a expansão do acesso a ele.

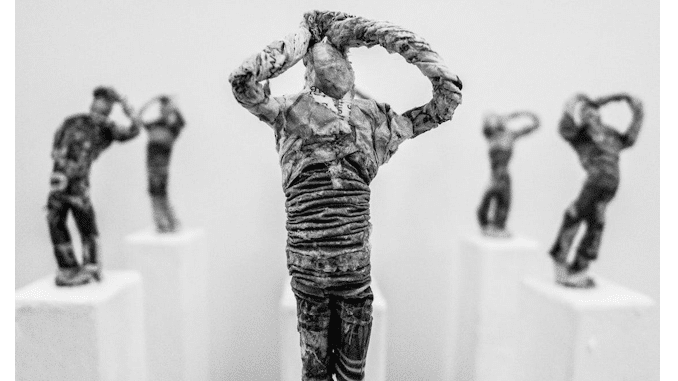

A resposta da esquerda social-democrata, “educação superior gratuita para todos”, mal toca esse problema subjacente. Porque a universalização do ensino superior só teria como resultado a redução do seu valor econômico, a não ser que o significado dessa educação fosse radicalmente transformado. A cultura deve ser descapitalizada, em primeiro lugar; ela não pode mais ser um ativo. A universidade humanizada deixaria de ser um local aonde se adquire capital humano ou cultural e passaria a ser uma instituição dedicada à construção da personalidade.

Este processo não deve ser pensado como uma espécie de retorno ao cavalheiro estudioso (“gentleman scholar”), mas deve ter por base a formação de um novo tipo de intelectual. O novo intelectual ainda possuiria um amplo leque de habilidades, mas os meios pelos quais essas habilidades seriam ensinadas e transmitidas seriam diferentes da forma em vigor na sala de aula contemporânea.

O próprio ofício de ensinar se tornaria cada vez mais o ensino do ofício. Mutatis mutandis, a disponibilidade generalizada de “informação” (um nome um pouco impróprio) via internet e inteligência artificial ajudaria a academia, ao invés de prejudicá-la. Nossa meta não deveria ser o acesso universal ao capital cultural ou humano, mas sua abolição como realidade social. Nesse, como em outros casos, o programa de uma sociedade humanizada não é a redistribuição de propriedade, mas a superação dela como uma categoria real.

*Dylan Riley é professor de sociologia da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Autor, entre outros livros, de Microverses: observations from a shattered present (Verso).

Tradução: Julio Tude d’Avila.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA