Por EUGÊNIO BUCCI*

Para obter o direito à memória, temos de investir no trabalho duro para construir as vias de acesso ao passado

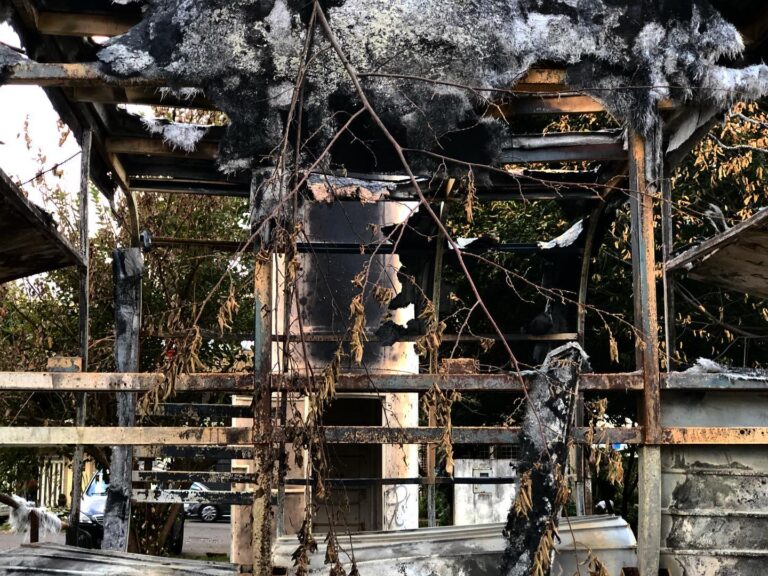

Ao final de Mães paralelas, o novo filme de Pedro Almodóvar (que está em cartaz em São Paulo e logo entra em exibição na Netflix), surge na tela uma frase do escritor e jornalista uruguaio Eduardo Galeano (1940-2015). Em letras brancas sobre fundo preto, as palavras cumprem a função de resumir a moral da história, como se fossem um post scriptum ou uma espécie de envoi: “Não há história muda. Por mais que a queimem, que a dilacerem, por mais que mintam, a história humana se nega a calar a boca”.

Parece uma oração. Parece uma profecia. Parece um poema. Parece verdade. Mas será verdade?

Mães paralelas narra os encontros e desencontros de duas mulheres que dão à luz no mesmo dia, na mesma maternidade e ficam hospedadas no mesmo quarto. As duas não se conheciam até despencarem em suas camas emparelhadas. Elas vêm de formações distintas, classes apartadas, universos desconectados. Uma não tem nada a ver com a outra, até que a trama encadeada por Almodóvar começa a embaraçar as duas em laços bem atados, definitivos e belos.

O filme não traz (quase) nenhum toque de comédia. Nesse ponto é diferente dos grandes sucessos do cineasta espanhol. O andamento grave combina algumas notas de romance com uma crítica severa ao esquecimento das atrocidades cometidas pelos fascistas (franquistas) durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939). O enredo pesa e comove. As duas mulheres, as tais “mães paralelas”, vivem a experiência da maternidade enquanto descobrem a si mesmas: Ana (Milena Smit) quer se libertar da família burguesa, enquanto Janis (Penélope Cruz), mais velha que a companheira de quarto, está empenhada em encontrar o lugar em que foi sepultado o seu bisavô, executado na Guerra Civil por tropas do franquismo.

A partir daí as verdades íntimas de cada uma delas se descortinam em paralelo com os fatos históricos que vão sendo exumados. A subjetividade irredutível de Ana e Janis vai ganhando consistência no mesmo ritmo em que os crimes contra a humanidade são dados à luz.

Então, no fecho de tudo, entra em cena o texto de Eduardo Galeano, o célebre autor de As veias abertas da América Latina, de 1971. “A história humana se nega a calar a boca”, ele nos garante. O trecho em questão faz parte de um breve ensaio, “La impunidad de los cazadores de gente”, dentro do livro Patas arriba: la escuela del mundo al revés, de 1998. É bonito ler a mensagem confiante, depois de ver um filme também bonito e confiante. A certeza de que nada ficará esquecido, de que nada ficará impune, vem nos confortar e nos fortalecer. Dá vontade de acreditar. Dá até para chorar.

Mas será que é assim mesmo? Será crível a crença de Almodóvar e Galeano? Existiria um impulso próprio nos acontecimentos passados, um impulso que os impediria de se calar? Será que podemos pensar na história como pensamos sobre o recalcado na psicanálise? O recalcado, segundo os psicanalistas, sempre volta – e volta porque, de um jeito ou de outro, não dá sossego ao sujeito. O que se encontra recalcado sempre conspira para retornar. Só com muito trabalho, imenso trabalho, o sujeito dá conta de manter escondido o que está recalcado. Quando o cidadão se cansa, ou quando se distrai, a coisa irrompe lá do fundo do armário e vem à superfície, como lava de vulcão. Voltando ao filme, será que a história, ou, como diz Galeano, a “história humana”, funciona do mesmo jeito que o recalcado numa pessoa qualquer?

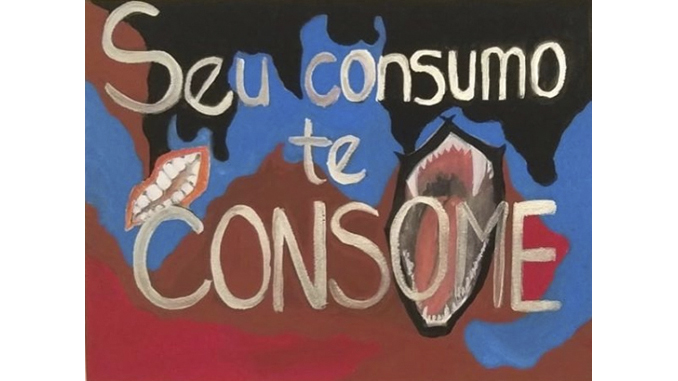

Talvez não. Quando um idioma desaparece (e mais de 200 línguas desapareceram desde 1950, segundo a Unesco, e outras 2. 500 têm sua existência ameaçada), uma história inteira desaparece. Língua morta, história morta. Também os fatos desaparecem. Os atos humanos tendem naturalmente ao esquecimento, a menos que um outro ato humano, como o trabalho dos repórteres ou dos historiadores, venha impedir que eles se percam na escuridão.

Enquanto o recalcado exige trabalho psíquico para continuar esquecido, a história exige trabalho investigativo para não ser esquecida. Sem esse trabalho, a verdade factual – a mais frágil das verdades, como ensina Hannah Arendt – sumiria no tempo. Quando entregue à sua própria inércia, a história, sim, se cala. Para termos direito à memória – tema por excelência do filme de Almodóvar –, lutar por isso, temos de investir no trabalho duro para construir as vias de acesso ao passado.

No Brasil, a Comissão Nacional da Verdade teve uma trabalheira federal para descrever objetivamente as graves violações dos direitos humanos cometidas pelos agentes da ditadura militar. O que veio depois? O esquecimento. As recomendações deixadas pela comissão seguem mudas, caladas.

E o que é que não se cala? O fascismo. Dia desses, um rapaz – que dizem ser famoso nas redes sociais – defendeu publicamente a legalização de um partido nazista no nosso País. É o recalcado que retorna, nos braços da ignorância e do esquecimento da história.

A palavra aletheia, em grego, normalmente traduzida como “verdade”, tem o sentido de não esquecimento. O problema é que o humano esquece. Esquece e reincide.

*Eugênio Bucci é professor titular na Escola de Comunicações e Artes da USP. Autor, entre outros livros, de A superindústria do imaginário (Autêntica).

Publicado originalmente no jornal O Estado de S. Paulo em 10 de fevereiro de 2022.