Por MARCOS DANTAS*

Considerações sobre o novo perfil da sociedade contemporânea, base da “República das milícias”.

Em 21 de março de 2021, 500 personalidades do mundo empresarial brasileiro divulgaram um manifesto com duras críticas ao modo como o governo federal brasileiro vem conduzindo, ou não conduzindo, o enfrentamento à pandemia do Covid-19. No jornal Folha de S. Paulo, o fato foi noticiado com o título “Economistas, banqueiros e empresários cobram medidas efetivas contra a pandemia”[i]. Nessa mesma linha foram os títulos e textos do noticiário nos demais jornais e meios de comunicações.

No dia 7 de abril seguinte, uma nova manifestação de empresários merecia destaque no noticiário, desta vez a favor do governo: um jantar na casa de um certo Washington Cinel, no rico bairro Jardim América, São Paulo. Assim como é o caso de Cinel, não se pode afirmar que a maioria dos presentes a este evento ostentasse renome e mesmo presença na história recente do Brasil similar aos homens e mulheres que lustravam aquele manifesto.

Nesse encontro no Jardim América, ao qual ocorreram não mais que 20 pessoas, todos homens, talvez cinco pudessem ser citados como lideranças expressivas no mundo dos negócios e, daí, na política brasileira: os banqueiros Luis Carlos Trabuco, André Esteves e David Safra; o presidente da Fiesp, Paulo Skaf; e o empresário Rubens Ometto. Os demais, assim como Cinel, embora muito ricos, começaram a se notabilizar em tempos mais recentes, na onda de ascensão do bolsonazismo e, também assim como Cinel, quase todos lideram negócios que se situam nas margens do que poderíamos entender como o “núcleo duro” do funcionamento de qualquer economia capitalista desenvolvida: Cinel, ex-policial militar, enriqueceu à frente de uma empresa que presta serviços de segurança; Flavio Rocha, José Peres e Alberto Saraiva são empresários varejistas; outros quatro presentes dirigem empresas de comunicações com escassa audiência e ainda menos influência nas camadas mais ricas e mais cultas da nossa sociedade; e excluindo, admita-se, Carlos Sanchez, da farmacêutica EMS, os restantes, entre eles um produtor de ovos, não primavam, igualmente, pela relevância econômica, política ou social.

Aplaudindo o presidente, estava uma espécie de ralé empresarial. Inclusive o bem conhecido Skaf: à frente do que deveria ser a mais poderosa representação industrial brasileira, ele, porém, não é proprietário ou chefe-executivo de nenhuma empresa industrial e só está onde está devido às deformações das nossas representações sindicais, tanto as patronais quanto as dos empregados. Skaf, tão somente, possui uma empresa imobiliária: suas rendas provêm de negócios com compra, venda ou aluguel de imóveis.

Já a representatividade do “manifesto dos 500” era de outra qualidade. Além de Roberto Setúbal, do Banco Itaú, estavam ali nomes que podem ser facilmente identificados como intelectuais orgânicos do capitalismo brasileiro, formuladores – e beneficiários – das políticas que moldaram o Brasil nos últimos 30 anos. Não falam ou escrevem por si, mas pelos reais interesses financeiros, industriais e agrários que comandam o PIB do país, espaço social no qual circulam com desenvoltura: Armínio Fraga, Edmar Bacha, Elena Landau, Pedro Malan, Pérsio Arida, entre outros e outras, todos hoje em dia bem empregados no mercado financeiro, juntos com Pedro Parente à frente do conglomerado Sadia/Perdigão, José Olympio Pereira, do Crédit Suisse, ainda os embaixadores de longa carreira Marcilio Marques Moreira e Rubens Ricúpero, e outras ilustres figuras das nossas reais elites empresariais e intelectuais.

O contraste tanto social, quanto cultural, ou mesmo político, entre essas duas manifestações deveria imediatamente indicar, mesmo aos analistas mais ligeiros, qual vem a ser real base de sustentação do bolsonazismo. Se, num primeiro momento, em 2018, parecia interessar ao conjunto do bloco capitalista encerrar o ciclo de governo petistas mesmo às custas de eleger presidente um tresloucado ex-capitão do Exército; num momento seguinte, mesmo quando ainda a pandemia não havia nos invadido, já começava a ficar claro para esse bloco que figuras como Ernesto Araújo, Damares Alves, Ricardo Salles, entre outras, viriam a ser muito ruins para os negócios.

A pandemia só aprofundou e por fim explicitou uma divisão inevitável na medida em que, ao contrário do que muitos esperavam ou adotavam como justificativa, ia ficando evidente que o ex-capitão não se deixaria domesticar pelos reais interesses do capital industrial-financeiro. E nada explicita mais essa ruptura do que a posição política e editorial do Grupo Globo e outros grandes grupos de mídia, tais como Folha de S. Paulo ou Estado de S. Paulo, de crescente e cada vez mais desabrida oposição ao governo. A recíproca, no caso, é verdadeira: os bolsonazistas odeiam a Rede Globo, tanto ou mais que a militância petista.

Proponho denominar lúmpem-empresário àqueles empresários com o perfil de um Washington Cinel, de um Flavio Rocha et caterva. Por razões que ficarão mais claras ao longo deste artigo, argumentarei que eles podem ser associados àquele estamento social que Karl Marx denominava lumpemproletariado, ainda que, no caso, na condição de “patrões”. É que, embora quase nada observado, nas últimas décadas a economia e a sociedade brasileiras foram tomadas por processos de produção e realização que mais se parecem com formas lúmpens de produção e de trabalho do que com um real capitalismo industrial-financeiro. Este capitalismo contempla também um certo padrão ético. Mas como observou em sua coluna semanal na revista do jornal Valor econômico, Eu&fim de semana, o sociólogo José de Souza Martins, “o jantar dado ao presidente, recentemente, por minúsculo grupo de empresários, deu indicações de que são daqueles que estão longe dos fatores espirituais e históricos da ética capitalista clássica. No menu, palavrões, bajulação, oportunismo e o aplauso eleitoreiro a um governante que governa à beira do abismo do interesse público”.[ii]

O lumpensinato pode ser encontrado de alto a baixo na sociedade brasileira. Por exemplo: com certeza os moradores do lamentavelmente famoso condomínio “Vivendas da Barra”, no Rio de Janeiro, situam-se todos na assim chamada “classe A”, embora, de fato, não passem de lúmpens, inclusive aquele que, no momento em que essas linhas são escritas, reside no Palácio do Alvorada… A grande maioria, porém, como seria natural, encontra-se nas amplas camadas da parte inferior da pirâmide, aquelas de renda inferior a 8 mil ou mesmo 1,8 mil reais. Aqui se encontra 85% da população brasileira, não implicando dizer, para bem da clareza, que a totalidade possa ser definida como lúmpem. Mas grande parte é.

O conceito

A palavra “lumpemproletariado”, sabemos, nos chegou a partir de Karl Marx. No sistema capitalista, uma parcela da população obtém seus meios de sobrevivência prestando serviços para capitalistas ou para as muitas camadas de trabalhadores sem realmente contribuírem para a produção e realização de valor (no rigoroso conceito marxiano). Empregadas ou empregados domésticos, por exemplo: apenas se apropriam de um pedaço do rendimento do seu empregador ou empregadora, sem que seu trabalho, por útil e meritório que seja, faça crescer em algum centavo o rendimento de quem o emprega, ou o capital em seu conjunto. O pagamento a eles feitos é tanto consumo de renda, quanto o pagamento feito pelo aluguel de casa ou compra de aparelho de televisão. Este empregador ou empregadora, numa relação não-capitalista, está, com o seu trabalho, sustentando também alguma outra família de trabalhadores, logo reduzindo o seu próprio consumo em favor do consumo de terceiras pessoas. Este ou esta que apenas consome parcela da renda de empresários, de profissionais de classe média ou de assalariados em geral, sem nada acrescentar ao valor, este é o lumpemproletário.

Ser lúmpem não deve ser confundido com ser vagabundo ou bandido, embora estes estejam indubitavelmente inseridos na categoria. Também faz parte do lumpensinato, nos diz Marx, “o lumpemproletariado honesto e ‘trabalhador’, p. ex., grandes bandos de serviçais etc. que prestam serviços nas cidades portuárias etc.”[iii]. No Dezoito Brumário de Luis Bonaparte, o lumpensinato, conforme se exibia no século XIX, nos é bem apresentado. Além dos ladrões, proxenetas, prostitutas etc., a “classe” incluía também indivíduos de “fortuna duvidosa e de origem duvidosa”, assim como “tocadores de realejos, amoladores de facas, soldadores”, ou seja, “toda uma massa indefinida e desintegrada, atirada a ceca em meca” que sobrevive dos restos da sociedade capitalista fazendo algum trabalho que pode mesmo ser honesto.[iv]

Marx, nessa obra, nos aponta o que seria a mais importante característica política do lumpensinato: é a base social de aventureiros políticos populistas, violentos, corruptos. Luís Bonaparte, no século XIX. Hitler, no século XX. Bolsonaro, no século XXI.

Os lúmpens, em suma, são trabalhadores ou trabalhadoras inúteis para a produção e realização de valor. São inúteis para a sociedade capitalista embora ela não possa deixar de os produzir, também não pode deles se livrar e, não raro, prefere empregá-los e mobilizá-los a serviço de suas patologias: como “seguranças” ou “vigilantes”, por exemplo. Origem dos Washington Cinel…

Na sua expansão mundial ao longo dos séculos XIX e XX, o capitalismo demandou, cada vez mais extensivamente, grandes massas de mão de obra nas fábricas, no comércio, nos serviços financeiros, nos demais serviços. Por isso o lumpensinato pôde ser contido dentro de limites, digamos assim, “aceitáveis”. Esse relativo equilíbrio começou a mudar em seguida à crise kondratieffiana dos anos 1970-1980. A resposta do capital a essa crise foi o desenvolvimento de um novo regime de acumulação que David Harvey denominou “acumulação flexível”.[v]

Tentemos explicá-lo em poucas palavras. O trabalho que interessa ao capital é o trabalho criativo. Marx dizia “trabalho concreto”: é a capacidade de pensar, resolver problemas, além de outras habilidades conforme o tipo de trabalho, embora também, em muitos casos, força muscular e outras condições físicas do corpo. Mas são sobretudo aqueles recursos próprios da mente humana que o capitalista compra. No entanto a mente humana precisa de um corpo saudável para funcionar: o capitalista paga ao trabalhador, os meios que lhe permitem manter a saúde do corpo, meios estes que incluem, na nossa atual sociedade, não apenas alimentação, vestuário e moradia, mas ainda algum lazer e entretenimento, nem que sejam horas livres diante da televisão dominical.

Durante boa parte da sua evolução ao longo do século XX, o capital precisou empregar não somente engenheiros, projetistas, outros quadros técnicos em atividades criativas (ciência, tecnologia, gestão, marketing etc.), também operários e operárias, bancários e bancárias, escriturários e escriturárias em tarefas que podiam exigir exaustivo esforço mental de atenção mas quase nenhum de criação: tarefas repetitivas, rotinizadas. Neste século XXI, o capital continua dependendo mais ainda do emprego daqueles mas pôde, graças à introdução de tecnologias digitais de tratamento e comunicação da informação (TICs), dispensar grande parte destes. Uma enorme população em todo o mundo que não encontra mais lugar nos circuitos capitalistas de produção de valor viu-se obrigada a buscar suas próprias soluções de sobrevivência em atividades lúmpens ou foi reduzida a relações precárias de emprego que darão origem a novos estratos sociais, por Guy Standing denominados precariado[vi]. É nesse contexto que emerge também o lúmpem-empresário.

Um processo que vinha de longe (porém ignorado)

O processo que veio trazendo o capitalismo para esta sua atual etapa não começou ontem, não tem dois ou cinco anos, sequer é posterior à crise de 2008. É um processo que já estava claramente delineado nas décadas 80 ou 90 do século passado. Era mesmo possível encontrar na literatura sociológica da época claras demonstrações do que vinha por aí, logo também formular, no pensamento político, projetos que pudessem responder efetivamente ao cenário então emergente. O movimento político progressista, porém, preferiu aceitar o roteiro traçado a efetivamente defrontar-se com ele. No máximo, acreditou ser possível mitigar-lhe alguns efeitos através da liberal agenda dos “direitos”…

A condição pós-moderna de David Harvey, na qual expõe o processo de superação do “fordismo” e emergência de um novo padrão “flexível” de acumulação data de 1989; sua primeira edição brasileira, de 1992[vii]. O colapso da modernização, de Robert Kurz, é de 1991; sua primeira edição brasileira, de 1993. Neste, Kurz escreveu: “O que hoje faz sofrer as massas do Terceiro Mundo não é a provada exploração capitalista de seu trabalho produtivo, conforme continua acreditando, de acordo com a tradição, a esquerda, mas sim, ao contrário, a ausência dessa exploração […] A maioria da população mundial já consiste hoje, portanto, em sujeitos-dinheiro sem dinheiro, em pessoas que não se encaixam em nenhuma forma de organização social, nem na pré-capitalista nem na capitalista, e muito menos na pós-capitalista, sendo forçadas a viver num leprosário social que já compreende a maior parte do planeta”.[viii]

Gilberto Dupas, num livro de 1999, vai na mesma linha: “As grandes alterações na lógica da produção global […] não têm tidos impactos somente em nível macroeconômico. Elas invadem também a esfera individual ao modificar valores e padrões há muito sedimentados, estando aí uma das principais raízes do sentimento de insegurança que começa a se generalizar e que está subjacente à preocupação com a exclusão social, fortemente ligado às mudanças acarretadas no mercado de trabalho […] De fato, o padrão atual de acumulação do capital na era das tecnologias da informação vem transformando de forma dramática o conceito de ocupação. Está se formando, com efeito, um novo paradigma de emprego – mais flexível, precário e desprovido das garantias de estabilidade associadas ao padrão de renda como na integração social do indivíduo e na própria formação de sua identidade pessoal, a mudanças desse padrão tem causado perplexidade […] Cria-se, assim, uma classe de “novos excluídos”. Ao gerarem uma massa de pessoas supérfluas ao sistema, as recentes transformações socioeconômicas redirecionaram o foco das discussões sobre os problemas sociais decorrentes. Se antes a grande preocupação era com as condições de exploração nas quais a inserção se dava, agora ela se transformou na dificuldade de encontrar formas de inserção, quaisquer que sejam elas. […] Como consequência, as esquerdas, tradicionalmente mais sensíveis às questões sociais, de alguma forma perderam uma de suas principais bandeiras. Se anteriormente, elas se centravam na crítica ao trabalho fabril nos moldes fordistas – alienante, repetitivo, não-criativo – mostram-se, atualmente perplexas com a nova natureza do problema: encontrar formas de incorporar os indivíduos a essa mesma forma de trabalho”.[ix]

Mas, talvez, ninguém tenha melhor percebido as dimensões sociológicas e ideológicas dessa ruptura que Benjamin R. Barber, num livro de 1995 que chegou ao Brasil, pela Record, em 2003: Jihad x McMundo[x]. Sua tese é que esse novo padrão capitalista de acumulação, sendo global, também dividiu “globalmente” a humanidade em dois grandes campos sócio-culturais: o campo plenamente inserido nos processos de produção e consumo do capitalismo atual e o campo relativamente excluído desses processos. Ao primeiro grupo atribui o significante “McMundo”, obviamente identificado aos significados de McDonald, Coca-Cola, Disney, Starbucks, Apple, Nike, Samsung etc: o mundo do consumo, dos estilos, da “sociedade do espetáculo”, como a definiu, meio século atrás, Guy Debord.[xi]

Ao segundo grupo atribui o significante “Jihad”, deixando claro que seus significados não remetem apenas ao fundamentalismo muçulmano, mas às muitas manifestações, também no Ocidente cristão, no Israel judaico, no Oriente hinduísta ou xintoísta, de repulsa, até ódio, à moderna Civilização. Daí a reivindicação pela volta a um passado “encantado”, aparentemente eterno: “Reagem lutando contra o presente em nome do passado; lutam por sua concepção religiosa de mundo contra o secularismo e o relativismo; lutam com todos os tipos de armas (às vezes emprestadas pelo inimigo) para defender suas identidades; lutam contra os “outros” que são agentes da corrupção; lutam em nome de Deus por uma causa que, por ser sagrada, não pode ser perdida nem mesmo quando não está ganha. A luta da Jihad, portanto, não é uma característica do islã, mas um aspecto de todo tipo de fundamentalismo […] A devoção das comunidades dos subúrbios americanos pelas verdades do Novo Testamento não é menos ingênua do que o anseio dos mártires árabes pelas verdades contidas no Corão”.[xii]

No conceito de “Jihad”, Barber inclui os nacionalismos, racialismos e etnicismos contemporâneos, “o nacionalismo das etnias – de políticas paroquiais e tribalismos”: “Defensores do livre mercado e do McMundo usam nacionalismo como um termo pejorativo para designar um tribalismo irascível e anticosmopolita carregado de laços de sangue e doses tóxicas de paroquialismo e primitivismo […] Hoje, as forças que identifico com a Jihad estão ansiosamente querendo saber se haverá uma Servia novamente, uma Flandres, um Quebec, uma Ossétia ou uma Catalunha onde ainda valha a pena viver […] E eles se unem – distantes uns dos outros, mas engajados em um esforço comum contra tudo o que for cosmopolista – em torno de diversas identidades étnicas, religiosas e raciais, vagamente recordadas mas claramente imaginadas, que pretendem enraizar a alma pós-moderna errante e prepará-la para combater seus pares no McMundo”.[xiii]

O discurso do deschanceler Ernesto Araújo não parece sintonizado com essa “Jihad” conforme descrita por Barber?

“McMundo” e “Jihad” não podem deixar de integrar e se alimentar do mesmo capitalismo “global”. Para começar, os damnés de la terre migram para as entranhas do “McMundo” na expectativa de conseguir melhores condições de vida, sem porém, buscarem se integrar à sua cultura e valores iluministas: laicidade do Estado, direitos humanos, razão científica etc. Os “jihadistas”, se entram em guerra entre si ou contra o mundo, usam as armas fabricadas pela indústria bélica estadunidense, européia, ou mesmo israelense, obtidas por via de uma poderosa rede de traficantes – gente de “fortuna duvidosa” – financiada por banqueiros de Londres ou Nova York. Não raro, aparecem nas imagens de TV ou YouTube trajando camisetas de grife ou de times europeus de futebol, bonés de algum time estadunidense de basquete, tênis Nike ou Adidas… Barber não deixa de observar com clareza que se o “McMundo” alimenta a “Jihad”, a “Jihad” dialeticamente alimenta o “McMundo”. E ambos não têm maiores compromissos com a democracia. Ou mesmo a odeiam.

Ódio à democracia – mas, não, necessariamente, aquele acusado por Jacques Rancière em livro de 2005, publicado no Brasil em 2014[xiv], já sob o impacto da crescente atuação política de movimentos etnicistas neofascistas genuinamente europeus. Para Rancière, as democracias liberais representativas seriam, a rigor, um regime oligárquico, no qual uma tecnocracia munida de conhecimento definido como “científico” e aliada à riqueza financeira, se outorgaria o poder de “representar” os interesses comuns do povo, ainda que os expressando em diferentes correntes políticas, porém não muito distintas entre si nos seus fundamentos ideológicos ou mesmo teóricos. A democracia, assim, estaria esvaziada das “paixões” próprias da “verdadeira política”. Só que a “multidão”, desobrigada da preocupação de governar fica entregue a suas paixões privadas e egoístas. Ou os indivíduos que a compõem se desinteressam do bem público e se abstém de votar nas eleições, ou as abordam unicamente do ponto de vista de seus interesses e caprichos de consumidores. Em nome de seus interesses corporativistas imediatos, opõem greves e manifestações às medidas que visam garantir o futuro dos sistemas de aposentadoria; em nome de seus caprichos individuais, escolhem nas eleições o candidato que mais lhes agrada, da mesma maneira que escolhem os inúmeros tipos de pão que as padarias descoladas oferecem. O resultado é que os “candidatos de protesto” ganham mais votos que os “candidatos de governo”[xv].

Crítico desse domínio político sobre as instituições liberal-democráticas daquilo que poderia ser identificado ao “McMundo”, Rancière parece reivindicar, como alternativa ao que entende por hegemonia elitista, o “governo de qualquer um”, ignorando a composição de classe, ou, melhor, decomposição, que igualmente opõe essa “multidão” às regras do jogo democrático (liberal) ou mesmo faz uso dessas regras para, se possível, derrogá-las. A história conhece exemplos: Hitler ou Mussolini nos anos 1930, apoiados numa base social não muito diferente do lumpensinato de nossos dias. A história parece estar se repetindo. Como farsa?

Se a assim dita “elite”, como quer Rancière, teme a possibilidade de um “governo de qualquer um” – e os exemplos de Orban, Trump ou Bolsonaro parecem dar razão a ela, não a ele –, a “multidão” também não parece muito disposta a conviver política ou culturalmente com aqueles representantes da “razão”, da “ciência”, da “cultura” – como o demonstram não apenas aqueles mesmos três exemplos, mas tantas outras barbaridades “jihadistas” mundo a fora, nas últimas décadas. Esse ativo e, não raro, violento questionamento à razão e à ciência acabou exibindo-se descaradamente na absurda politização, no Brasil, nos Estados Unidos, também em segmentos da população européia, das políticas públicas de enfrentamento do Covid-19. Pudemos todos testemunhar em centenas de vídeos distribuídos via internet, como, diante até mesmo da necessidade de comportamentos comezinhos como usar máscaras faciais ao adentrar em supermercados e outros locais públicos, uma parcela da população assumiu posturas de clara contestação à autoridade científica. O Covid-19 fez aflorar com toda nitidez, a contradição “Jihad” vs. “McMundo”, forma assumida pela luta de classes no capitalismo “espetacular” contemporâneo.

É o que reconhece o cientista político estadunidense Fareed Zakaria em entrevista a O Globo. Ao ser perguntado se os cientistas sairiam “mais respeitados” após a pandemia do Covid-19, respondeu: “Acho que não porque a questão da confiança na ciência acabou sendo capturada pela luta de classes. De um lado estão as elites urbanas escolarizadas que aliás estão se saindo muito bem durante a pandemia porque em geral têm empregos ligados à economia digital. Do outro lado estão as pessoas menos escolarizadas, com menos habilidades tecnológicas, ou da zona rural, que possuem grande ressentimento em relação às elites urbanas. Essa lacuna se tornou pior durante a pandemia, e o ressentimento direcionado aos especialistas e à classe à qual pertencem, as elites urbanas, provavelmente está crescendo, não diminuindo”.[xvi]

O capital precário

Sem mais ocupação em fábricas, bancos, outros serviços, uma parte da população em princípio destinada ao lumpensinato, tem conseguido, nos últimos tempos, algum trabalho em novas formas de ocupação típicas da “acumulação flexível”: o emprego precário.

Nasce um novo estrato de classe: o precariado.

Por um lado, sempre existem tarefas ainda não automatizadas ou difíceis de vir a sê-lo. Costura de roupas, por exemplo. Na indústria de confecção ainda se demanda muito trabalho “manual” para costurar a manga no corpo da camisa, pregar os botões, arrematar as bainhas… Enquanto não estiverem disseminadas as impressoras 3D capazes de substituir esse trabalho[xvii], esse segmento industrial seguirá empregando gente, não raro a população migrante desesperadamente à procura de qualquer ocupação que garanta um prato diário de comida, mesmo que em condições de quase escravidão.

Onde o precariado tem mais oportunidades de trabalho é nas comunicações: os call-centers, as entregas de mercadorias sobre o lombo de bicicletas ou motocicletas, o “uber”. O capital está investindo pesadamente na busca de soluções que possam dispensar esse perfil de trabalhador, a exemplo dos “assistentes de voz” como “Aleixa” (Amazon), “Siri” (Apple), “Bia” (Bradesco), e das máquinas automáticas de transporte (drones, balões dirigíveis ou automóveis sem motoristas). Mas enquanto não encontrar as melhores e mais efetivas soluções, vai seguir dando empregos precários a milhares e milhares de pessoas, nos países capitalistas centrais e, muito mais, nos periféricos.

Na lógica da “acumulação flexível” não apenas esses empregos na intermediação e ponta final da cadeia produtiva, são precários: a empresa que comanda diretamente esses trabalhadores também é. Quase sempre será uma empresa pessoal, ou familiar, ou de dois ou três sócios e sócias. O “dono” ou “dona” podem ser vistos pessoalmente, junto com seus empregados e empregadas, na loja, escritório, oficina, ou pequena fabriqueta, mesmo que atrás de uma máquina registradora e pilhas de papéis. Ele ou ela também trabalham duro, contando cada centavo que entra e sai e, não raro, executando as mesmas tarefas de seus demais empregados. Para ele ou ela, a taxa de juros é sempre a mais alta. Seu lucro depende dramaticamente da velocidade de rotação da mercadoria e do dinheiro. Precisa vender, precisa prestar o serviço, não pode parar ou o dinheiro não entra. Quase nada sobra no banco para fechar as contas numa emergência. Não admira que em São Paulo ou em Milão tenham feito dura oposição às medidas de confinamento decretadas para conter a expansão do Sars-CoV-2.

Seu lucro empresarial quase sempre fica apenas um pouco acima ou pode mesmo se confundir com a retirada pessoal para consumo individual e familiar, dado um padrão mínimo de existência de classe média que ele ou ela pretendem manter. Por isso, tudo o que incide negativamente nessa receita sem ter contribuído diretamente para gerá-la, passa a ser visto como algum tipo de “extorsão”. Os salários que precisam pagar a uma mão de obra sem qualificação não lhes parecem os “justos” pois lhes são impostos por leis ou acordos sindicais de cuja negociação dificilmente terão participado. Impostos ou “direitos trabalhistas” nada mais são do que roubos praticados pelo Estado. Sua tendência é aviltar salários e sonegar impostos pois só assim aumentam um ganho mensal que não vai muito além do necessário para pagar contas básicas e algum lazer rotineiro. A sua mentalidade naturaliza a sonegação quase como um “direito”. A partir daí o seu individualismo naturalizará muitas outras infrações, falcatruas e desvios sociais.

Ainda por cima, porque está na ponta final da cadeia produtiva, separado da rua apenas pelo tamanho do galpão ou do salão onde ele ou ela e seus empregados trabalham, e, não raro, com dinheiro vivo na gaveta sob a mesa, é ele ou ela quem mais se defrontam com gananciosos fiscais das prefeituras, policiais vendedores de proteção e marginaizinhos que aparecem quando os policiais desaparecem…

Esse universo de “empreendedores” é constituído por um expressivo contingente populacional que inclui donos de pequenas confecções; fornecedores terceirizados de serviços de segurança, faxina, assistência técnica e tantos outros; franqueados de marcas de pizza ou redes de farmácia; mecânicos autodidatas de oficinas automobilísticas ou eletroeletrônicas; milhares de lojistas de bairros e, cada vez mais, enfurnados em shopping centers; donos ou donas de padarias, papelarias, lojas de material de construção, salões de cabeleireiro(a), postos de gasolina e estacionamentos, botequins e restaurantes etc., etc. Esses tipos de negócios e empresas podem ser vistos em todos os bairros de qualquer cidade. Nas menores, interioranas, podem vir a ser mesmo importante fator de dinamismo econômico, logo de prestígio social: esses pequenos empresários e empresárias costumam aparecer nas “colunas sociais” locais, alguns poderão até fazer carreiras políticas, embora raramente indo muito além de suas paróquias. Mas se vão, formarão aquele bloco político especializado em “pequenos negócios” que, no Brasil, denominamos “Centrão”.

Com pouca e rasa cultura mesmo quando escolarizado; lazer rotineiro, repetitivo; gostos bregas; consciente ou inconsciente sentimento de rejeição por parte dos que identifica às “elites”, em especial as “intelectuais”; esse lúmpem-empresário, cujo sucesso, medido exclusivamente pelo que o seu dinheiro lhe permita comprar, sucesso este que, para ele ou ela, será fruto apenas do seu esforço e trabalho; esse lúmpem-empresário, assim como o lumpemproletário, tenderá também para aquele campo oposto à tecnocracia, como entendida por Rancière, desconfiará igualmente da política liberal-democrata e dos seus políticos, acreditará mais no seu senso prático do que na autoridade da ciência.

Com certeza, alguns, mais competentes ou ambiciosos, mas sobretudo mais inescrupulosos, acabam alcançando maior sucesso econômico, nem por isto suficiente para fazê-los aceitos pelas reais elites econômicas e culturais. Serão, no Brasil, os Luciano Hang, da Havan; os Flávio Rocha, da Riachuelo; os Sebastião Bonfim, da Centauro; os Ricardo Nunes, da Ricardo Eletro; os Washington Cinel, da Gocil, entre outros conhecidos exemplares. Se formos pesquisar suas histórias de vida, não será surpresa sabermos que começaram donos de uma loja, uma farmácia, algo assim, em alguma cidade interiorana. E chegaram onde chegaram por que foram muito competentes na arte de lesar o fisco ou superexplorar o trabalho alheio.[xviii]

A república das milícias

Naturalmente, esses pequenos comerciantes ou prestadores de serviços, encontram-se às centenas nas favelas e periferias urbanas do Rio de Janeiro, São Paulo, outras grandes capitais ou cidades brasileiras. Em boa parte, seus negócios são informais, sem alvarás, sem recolher impostos, alheios a qualquer regulação público-estatal.

Em seu estudo sobre as milícias do Rio de Janeiro, Bruno Paes Manso nos descreve Rio das Pedras, o bairro carioca onde tudo parece ter começado, como um cenário que não será muito diferente em muitas outras favelas ou periferias urbanas: “O centro comercial é um shopping center ao ar livre, efervescente, com lojas diversificadas e ruas lotadas. Logo na chegada, casas de material de construção, decoração, serrarias, vidraçarias e galpões mostram um bairro em fase de transformação e crescimento […] Por todos os cantos se vê o espírito do empreendedorismo. Lojas de lingerie, moda feminina, jovem, masculina, infantil, com tendências bregas e alternativas, hambúrguer artesanal, sushi, restaurantes de carne de sol e sarapatel, bares descolados e botecos, cabeleireiros black e de madame, barbearias descoladas e tradicionais, kit com churrasqueiras e máquinas de chope, tudo em meio a uma constante cacofonia, com anúncios de instalação de TV a cabo pela rádio pirata transmitida por alto falantes pendurados nos postes, que também sustentam novelos embaraçados de fios de luz, telefone, TV a cabo e internet”.[xix]

Conforme historia Bruno Manso, em ambientes assim emergem as milícias. Geralmente são policiais civis ou militares que residem nesses bairros ou pertencem a tais estratos sociais que, conhecidos e legitimados pelos demais moradores, assumem a liderança na busca de soluções para muitos problemas comunitários, dentre eles, sobretudo, a segurança. Impõem, sabemos, a segurança pela violência, mas não parece haver, entre os demais moradores, maiores questionamentos a tal método. Em troca, cobram devida taxa pelo serviço. Convenhamos, pagamos impostos em troca de serviços públicos. Nos bairros onde faltam esses serviços, algum imposto similar é cobrado por quem se propõe a oferecê-los… São vários os serviços que as milícias oferecem: transporte público, por exemplo, através de vans e microônibus, suprindo as carências do serviço oficial regulado pelas prefeituras; financiamento e construção imobiliária, ajudando a resolver uma das mais sérias carências das populações de baixa renda.

Não basta ter força e armas para exercer o poder; é preciso também legitimidade para ser aceito pelos moradores. Os paramilitares e seus parceiros, além de garantir a ordem, acumulam recursos financeiros e dinamizam a economia local. A lavagem de dinheiro e empréstimos a juros viabilizam novos empreendimentos na comunidade.[xx] Principalmente: “Mas essa economia, por sua vez, depende da ausência das operações policiais cotidianas vigentes nos morros do Rio”.[xxi]

Ou seja, de um lado, um Estado dito democrático que, para boa parte da população pobre e, não raro, lúmpem, quase só aparece na forma de violência e extorsão policial. De outro lado, grupos que assumem funções ausentes desse Estado, porém, tudo indica, inseridos na vida cotidiana dessa população como “peixe dentro d’água”, conforme conhecida expressão do líder revolucionário chinês Mao Zédong.

O pentecostalismo

As primeiras milícias, no Rio de Janeiro, nasceram na década 1980. Com o tempo e a total conivência das autoridades cariocas, fluminenses e, também, federais, inclusive ao longo dos governos Lula e Dilma, estenderam seu poder a grande parte da cidade e exportaram o modelo para o resto do Brasil. Paralelamente, um outro poder paralelo, não raro associado, também se expande nos mesmos estratos sociais: o pentecostalismo evangélico. É fácil constatar que uma das mais rendosas atividades de enriquecimento e ascensão social no meio lúmpem, é a exploração da religiosidade popular, uma religiosidade imbricada com conservadorismo e tradicionalismo cultural.

No Brasil, esse movimento de negação, repulsa ou preconceito ante o “McMundo”, já podia ser detectado nos anos 1970, conforme captou Luis Augusto Milanesi, num estudo clássico sobre a expansão da sociedade do consumo para as cidades interioranas ainda um tanto rurais nos seus hábitos, expansão essa capitaneada pelas telas da televisão que então se espalhavam pelo Brasil adentro sobre a infraestrutura recém construída pela estatal Embratel: “De maneira visível, proliferou a religião dos ‘crentes’ (pentescostais) e a umbanda […] As mudanças ocorreram particularmente nas camadas mais baixas da população onde prevalecia um catolicismo menos desligado das tradições, ou seja, na parte da população que mais recentemente fixara-se na zona urbana, nas faixas periféricas ampliadas precariamente, acumuladas nas portas da cidade e do consumo. Nesse purgatório, às portas do paraíso, na miséria, promiscuidade, ignorância consequentes puderam vicejar novas modalidades de aproximação com o sagrado que nasceram do sofrimento e da aflição […] O desespero da cidade conduz os indivíduos à busca do consolo em símbolos que os reaproxime do passado. O pentecostalismo tem uma formação grupal de irmandade que revigora o sentido de grupo, de ajuda mútua, de mutirão, existentes no campo […] O migrado tem a nostalgia do campo e busca nas associações dos ‘crentes’ as respostas para as suas aflições […] Os ‘crentes’ ostentam e agridem a cidade com um exterior que foge aos padrões urbanos […] Os ‘crentes’ imprecam contra o mundo, a cidade, e anunciam a sua derrocada apontando a salvação exclusiva: Jesus Cristo”.[xxii] A “Jihad”, conforme descrita por Benjamin Barber.

Quase meio século depois de escritas as linhas acima, sem dúvida no bojo do processo de lumpenização social que estamos testemunhando avançar, essa mentalidade parece ter-se expandido quantitativamente por todo o Brasil a ponto de já estar mudando a qualidade da democracia brasileira. Para o sociólogo Reginaldo Prodi, foi essa “mentalidade atrasada” e não, realmente, as alegadas “pedaladas fiscais” que teriam derrotado Dilma Rousseff na votação que decidiu submetê-la ao processo de impedimento, em 17 de abril de 2016. Estudando o discurso da maioria dos deputados e deputadas, o sociólogo constatou que não era o tema econômico ou fiscal, mas eram os temas comportamentais que os parlamentares alegavam ao justificar seus votos. O Brasil que muitos acreditavam estar avançando na agenda dos costumes, estava, de fato, retrocedendo sem que a sua elite “McMundo” o percebesse.

A “Jihad” pentecostal já adquirira tamanho suficiente para determinar os rumos do parlamento brasileiro: “O que derrubou Dilma não foi simplesmente a religião, mas uma mentalidade brasileira atrasada. Parte das igrejas evangélicas, não todas, pois existem algumas que são progressistas, quando se fez representar no cenário político, ganhou voz. Ao ganhar voz, trouxe a público essas aspirações de um Brasil atrasado. O artigo[xxiii] mostra quer o Brasil em sua maioria é um país de gente com mentalidade atrasada. E foi essa mentalidade atrasada que derrubou a chefe de governo cujo partido e o presidente que a precedeu davam mostras que queriam dar igualdade às mulheres, aos negros, aos gays, pautas de esquerda”.[xxiv]

O precariado

Provavelmente, o melhor retrato que podemos ter do precariado, nos foi traçado por Guy Standing, em seu O Precariado: a nova classe perigosa, publicado na Inglaterra em 2013 e, no mesmo ano, no Brasil[xxv]. Enquanto o “proletariado” é definido objetivamente e se define subjetivamente por relações estáveis de trabalho e emprego; por ser um sujeito social que pode até mesmo projetar algum futuro, nem que esse futuro seja apenas o de uma aposentadoria minimamente decente, jogando dominó na praça do bairro; o precariado, ao contrário, se define pela ausência de garantias de emprego, de renda, de evolução profissional, de seguridade social.

Por isso, carece também daquela identidade de classe que favoreceria a união e organização dos trabalhadores “fordistas” nas fábricas e nos serviços. Ao contrário destes, o precariado compete cada um por si pela tarefa que pode estar fazendo aqui e agora. Suas relações hierárquicas, se as tem, são fluídas, temporárias, e, hoje em dia, cada vez mais, tornam-se mesmo como que inexistentes, na medida em que avança o trabalho contratado e efetuado através das plataformas sociodigitais da internet. O “chefe” é um algoritmo impessoal cujo rosto é a tela luminosa do aparelho celular. Por todas essas características, eles se tornam “pessoas que têm relações de confiança mínima como o capital e o Estado, o que as torna completamente diferente do assalariado”[xxvi].

“O precariado é definido pelo curtoprazismo que pode evoluir para uma incapacidade da massa de pensar a longo prazo, induzida pela baixa probabilidade de progresso pessoal ou de construção de uma carreira”, prossegue Standing[xxvii]. Por isto, sobretudo o precariado pobre – ampla maioria –, não se distinguirá em aspectos subjetivos, comportamentais e culturais básicos, do lumpemproletariado. Logo, vai engrossar aquele amplo conjunto social que Barber denomina “Jihad” e Rancière prefere “multidão”.

Relembrando conhecida passagem de Karl Marx, o precariado, assim como o lúmpem, é um ser social que só pode ter consciência do aqui e agora. Para ele não existe o devir, logo algum discurso político que prometa o futuro. E assim como o lúmpem-empresário mede o seu sucesso pelo acúmulo material que a renda de consumo lhe permite, do mesmo modo, esses estratos de trabalhadores, sejam os lúmpens, sejam os precários, no limite das suas mais estreitas possibilidades, também revelarão consciência similar. Jessé de Souza nos confirma: “Um casal de batalhadores – o marido, trabalhador especializado em assentar piso de mármore em construções, e a mulher, faxineira em bairros ricos da capital, ganhando R$ 3 mil cada um – devotava o mesmo preconceito aos pobres que a classe média. Pouco adiante do próprio barraco, o marido aponta para um barraco caindo aos pedaços, onde uma mulher abandonada pelo marido e mãe de seis filhos pequenos sobrevive com Bolsa Família, e diz: “Olha lá, só não pode é ajudar quem não trabalha. Esse foi o maior erro do PT!”.[xxviii]

O casal conquistara, “graças” ao seu esforço, à sua competência, inclusive à capacidade de construir e manter network pessoal com “clientes” situados em camadas socialmente mais abastadas, um melhor padrão de vida num ambiente que, pela referência a “barraco”, nos diz tratar-se do interior de alguma favela. E deixa claro o preconceito individualista, típico de mentalidades competitivas, para com os “perdedores”.

Standing explica: “Uma boa sociedade precisa que as pessoas tenham empatia, uma capacidade de se projetar na situação do outro. Sentimentos de empatia e competição estão em constante tensão. Pessoas em competição incipiente se escondem do saber, das informações, dos contatos e dos recursos alheios que, no caso de serem revelados, subtrairiam uma vantagem competitiva. O medo do fracasso, ou de ser capaz de alcançar apenas um status limitado, conduz facilmente à negação da empatia”.[xxix]

O proletariado organizava-se em sindicatos. Entre tantos outros aspectos, a organização sindical funciona como um cartel que permite distorcer, digamos assim, o preço da força de trabalho: este passa a incorporar fatores não determinados diretamente pelo livre mercado, mas pela entidade (sindical) que detém o monopólio da oferta. Na relação precária, o preço é determinado pelo livre mercado porque estará completamente desregulado. Em plataformas como Uber, como sabemos, o preço da corrida, logo a remuneração do trabalho, chega mesmo a variar ao longo do dia, conforme um conjunto de fatores, dentre eles o maior ou menor volume de chamadas em diferentes momentos do dia. Será, observa Standing, a definitiva mercadorização do indivíduo ele mesmo.

Não deveria admirar, pois, que em questões políticas básicas, além das comportamentais, o pensamento do precariado seja mais próximo da consciência daquele pequeno empresariado e parcelas reacionárias da classe média do que do de algum programa que se queira progressista ou de Esquerda. Perplexa, a Esquerda brasileira descobriria esse “pobre de direita” nas últimas eleições presidenciais mas tão somente porque, inebriada pelas anteriores vitórias de Lula e Dilma, preferia não atentar também para o voto desse “pobre” para vereador, deputado, grande maioria dos prefeitos e governadores desde a redemocratização do país – nem tirar daí as necessárias lições dos fatores sociais que levaram o PT a ter que fazer os acordos político-parlamentares escusos que fez para conseguir governar.

Explica-se também a rala resistência no Brasil às reformas neoliberais implementadas nos governos Temer e Bolsonaro. A agenda dos “direitos trabalhistas” pouco ou nada diz ao precariado. Sindicatos esvaziados sem diálogo de parte a parte com esse estamento de trabalhadores, e partidos políticos com sua base quase reduzida à Esquerda classe média “McMundo”, não foram páreo para as relações muito objetivas, cintilantes e sonantes, que o capital financeiro pode facilmente estabelecer com uma representação parlamentar em boa parte egressa dos mesmos meios sociais que constituem o lúmpem-empresário, o precariado, o lumpensinato – como dito acima, o tal “Centrão”.

Guy Standing também nos remete a uma outra face do seu conceito de precariado que vai direto ao encontro das políticas petistas: educação. “A mercadorização da educação também contribuiu para o desapontamento e raiva”, afirma[xxx]: “O empenho do sistema educacional para aprimorar o “capital humano” não produziu melhores perspectivas de emprego. Uma educação vendida como um bem de investimento que não tem retorno econômico para a maioria dos compradores é, de maneira muito simples, uma fraude”.[xxxi]

Ele cita dados europeus: na Espanha, 40% dos jovens universitários, depois de um ano de formados, encontravam-se em empregos abaixo das suas supostas qualificações. No Brasil, o cenário não é diferente: segundo o IPEA, com base em dados extraídos de uma pesquisa PNAD de 2012 (portanto anterior à crise), 38% dos jovens universitários empregados encontravam-se em postos de menor qualificação[xxxii]. É que, por um lado, o diploma universitário não lhes deu, de fato, a formação necessária para ocupar postos de trabalho de nível superior e, por outro, a acumulação “flexível” talvez não exija mesmo tanta gente se graduando em centenas de universidades privadas que oferecem cursos da pior qualidade. “A idéia é processar mercadorias chamadas de ‘certificados’ e ‘diplomas'”, prossegue o autor. Como toda mercadoria, esta também se reveste de fetichismo, o fetichismo do diploma, acrescento eu. Milhões de jovens compram esses diplomas em módicas prestações mensais, pagas ao longo de quatro ou cinco anos.

A mercadorização da educação superior legitima a irracionalidade. Qualquer curso é aceitável se houver uma demanda por ele, se ele puder ser vendido aos consumidores dispostos a pagarem o preço. Qualquer pessoa pode fazer um pseudocurso que fornece um grau credencialista ‘porque você merece’, ou seja, porque você ou seus pais podem pagar e porque estamos aqui para lhe dar o que você quer, não o que acreditamos ser científico ou válido com base em gerações de conhecimento[xxxiii].

E se você ou seus pais não têm dinheiro para comprar seus diplomas como estava acontecendo no Brasil em 2003, quando as universidades privadas enfrentavam elevado número de inadimplência e de vagas ociosas, o governo estará aí para isso: o então ministro Fernando Haddad criou o ProUni para que essas vagas pudessem ser ocupadas (pelos futuros precários), sendo as prestações pagas pelo Estado.

A conta chegou em 2018 pois “parte do processo de geração do precariado vem [dessa] supersimplificação do sistema educacional”[xxxiv]. Os cursos, claro, no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido, em tantos outros países, são, como se diz, “cuspe e giz”, quando não completa impostura. No Reino Unido, também com apoio de dinheiro público, 42 universidades ofereciam 84 cursos de graduação em “medicina alternativa”, tais como reflexologia, aromaterapia, acupuntura, medicina fitoterápica. Eles refletem um ‘obscurantismo’, um deslocamento do pensamento do Iluminismo racionalista para uma maneira emocional de pensamento associada à religião e à superstição[xxxv].

As plataformas da barbárie

Nesse processo, em tempos mais recentes, para a ascensão e definitiva afirmação política dessa direita lúmpem, a internet viria a se mostrar uma ferramenta essencial. A internet, com o nome Arpanet, fôra criada, no final da década 1970, com apoio político e financeiro do Pentágono, por pesquisadores de algumas das principais universidades estadunidenses para, inicialmente, atender a necessidades da Defesa e Segurança dos Estados Unidos. No clima político e econômico neoliberal dos anos 1980-1990, esse novo meio de comunicações expandiu-se sobre as redes já existentes de telecomunicações sem nenhuma forma de regulação pública, com base apenas na iniciativa das universidades interessadas e, pouco a pouco, também de indivíduos e empresas que iam percebendo as vantagens da nova tecnologia na comunicação interpessoal e interempresarial.

Os primeiros negócios aparecem na década 1990, porém não vão adiante porque os modelos testados não pareciam funcionar bem nessa então revolucionária tecnologia. Também na década 1990, mais precisamente em 1998, o Pentágono se desliga da rede, criando a sua própria, e o governo dos Estados Unidos, via Departamento de Comércio, faz um acordo com aqueles cientistas fundadores para criar a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – Icann, uma instituição privada sem fins lucrativos, sediada na Califórnia, que desde então gerencia a expansão da rede civil dentro e fora do país. Assim, conduzida pela Icann, a internet foi chegando a todos os países como uma atividade basicamente privada, à margem de qualquer regulação público-estatal.

No final dos anos 1990 e início do século XXI, os financistas do Vale do Silício que vinham investindo especulativamente nos jovens universitários que testavam soluções para fazer da internet um grande e lucrativo negócio, obtiveram a resposta desejada: o valor da rede estava nos dados pessoais e empresariais que nela circulavam. Foi o que descobriram Sergei Brin e Larry Page, do Google, Mark Zuckerberg, do Facebook, entre outros[xxxvi]. Para isso, o acesso aos serviços poderia ser gratuito. No entanto, sem perceberem ou sentirem, pessoas e empresas, por esse acesso, fornecem todo o tipo de dados (renda ou faturamento, gastos, gostos, desejos, crenças, condições de educação e saúde, localização etc., etc.) para Google, Facebook, Amazon etc. “monetizarem”.

Empresas que desejam vender produtos ou serviços pagam às plataformas uma espécie de “comissão” pelo acesso aos dados sobre “demandas”, “gostos” ou “desejos” de seus milhões de usuários. Como os dados podem ser extremamente individuados, a publicidade empresarial pode ser dirigida a um comprador potencial com alta possibilidade de fechamento de negócio numa relação custo/benefício muito mais vantajosa do que a divulgação publicitária através dos meios tradicionais de comunicação de massa.

Para lidar com essas informações da ponta vendedora e da ponta compradora, as plataformas da internet passaram a investir no desenvolvimento de tecnologias de “inteligência artificial” que permitem a construção de poderosos algoritmos capazes de tratar, organizar, comunicar dados de milhões ou bilhões de empresas e pessoas, capturados em todo o mundo, em fração de segundos. E, na medida em que plataformas como o Google (que inclui o YouTube) ou Facebook (que inclui o WhatsApp e o Instagram), dentre outras, passaram a ser acessadas por literalmente bilhões de pessoas, diariamente, em todo o mundo, elas passaram a ter – ou melhor, os seus investidores – um gigantesco, panóptico, conhecimento dos “humores” do mundo.[xxxvii]

Para as plataformas, importa o dado que possa ser extraído de uma mensagem qualquer, não o conteúdo da mensagem. Para ela, é indiferente que se trate de mensagem de amor ou ódio, puritana ou pornográfica, de esquerda ou direita, anti-racista ou racista – tudo é fonte de dados. O único filtro é o algoritmo que busca as conexões entre mensagens que possam gerar receitas e aumentar os lucros a serem pagos aos sócios e demais instituições financeiras que investem no negócio.

Como o valor dos dados e o lucro das plataformas provém da permanente atividade de nossos dedos nos smartphones ou teclados de computador, aqueles algoritmos e também as telas são desenhados para estimular essas atividades. A ciência sabe como fazê-lo: basta estimular as dopaminas, serotoninas, adrenalinas, outros neurotransmissores associados ao prazer, ao bem-estar, à alegria. Notícias boas melhoram o humor. Informações surpreendentes, inesperadas, “inacreditáveis”, “incríveis” alertam o organismo. Respostas positivas acariciam o ego. Os algoritmos são desenhados para deixar você sentindo-se bem, mais ainda se o mundo à sua volta parece tão ameaçador e frustrante.

Um dos fundadores do Facebook, Sean Paker, confessa: “Nós fornecemos a você uma pequena dose de dopamina cada vez que alguém curte, comenta uma foto ou um post, ou qualquer outra coisa sua. É um loop de validação social, exatamente o tipo de coisa que um hacker como eu poderia explorar, porque tira proveito de um ponto fraco da psicologia humana. Os inventores, os criadores, eu, Mark Zuckerberg, Kevin Systrom, do Instagram, estávamos perfeitamente conscientes disso. E mesmo assim fizemos o que fizemos”.[xxxviii]

As redes sociais viciam porque atendem a essa biológica necessidade humana por descargas de dopamina, serotonina, adrenalina. As mensagens que mais recebem likes ou mesmo dislikes são as que provocam fortes emoções, polêmicas, indignação, raiva. Ou as mais inusitadas. Um estudo do Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) mostrou que uma falsa informação tem, em média, 70% mais de chance de ser compartilhada na internet por ser mais original que uma notícia verdadeira[xxxix]. Nas redes sociais, uma informação verdadeira consome seis vezes mais tempo do que uma fake news para atingir 1.500 pessoas.[xl]

O capitalismo “flexível” expandiu exponencialmente essa massa populacional ávida por sensacionalismo e até mentiras. No Oriente Médio, na Europa, Estados Unidos, no Brasil, tornou-se a base social política e cultural das muitas formas de “Jihad”, todas movidas pelo recalque e ódio, todas mobilizadas por utopias reacionárias, obscurantistas, violentas, irracionais. Todas facilmente mobilizáveis pelo Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube. Foi o que Steve Bannon, Andrew Breitbart, Eduardo Bolsonaro e alguns outros descobriram: poderiam contar com os próprios algoritmos para “impulsionar” suas mensagens de recalque e ódio, localizar seguidores e novos “influenciadores”, mobilizar o lumpensinato proletário ou empresarial para as causas do “povo”.

Festejando a vitória de Matteo Savini, Beppe Grillo e outros candidatos populistas nas eleições italianas de 2018, Steve Bannon disse: “O que está em jogo na Itália é a própria natureza da soberania: do resultado dessa experiência depende o destino da revolta dos povos que querem recuperar o poder das mãos das elites globais que o roubaram. Se dá certo na Itália, pode dar certo em qualquer lugar. É por isso que vocês representam o futuro da política mundial”.[xli] Nas palavras de Rancière, “revolta dos povos” contra “elites” tecnocráticas…

Steve Bannon é um dos mais notórios ativistas da revolta “popular” de direita que, em anos recentes, levou ao poder nos Estados Unidos, na Itália, na Hungria, no Brasil, indivíduos que, apoiados nos recalques e ressentimentos do lumpensinato, do precariado, ou desse lúmpem empresariado varejista ou periférico se anunciam “contra a política”, “contra as elites”, a exemplo de um Trump ou um Bolsonaro. Os tais “pobres de direita”… Tendo enriquecido na especulação financeira pré-2008, Bannon viveu uns tempos na Coréia onde travou contato com uma comunidade de videojogadores e descobriu existir, espalhada pelo mundo, uma grande “comunidade” de rapazes raivosos, grosseiros, ressentidos, misóginos, fechados em si mesmo, hostis à política e políticos democratas. Essa experiência será definitiva para o que viria a fazer adiante.[xlii]

Em 2007, ele se aproxima de Andrew Breitbart que, dois anos antes, fundara o Breitbart News, um sítio eletrônico especializado na propagação de idéias direitistas. Breitbart se convencera, na década 1990, que os meios tradicionais de comunicação social haviam se transformado num sistema produtor e difusor do pensamento liberal, no sentido que o termo “liberal” tem nos Estados Unidos: porta-voz de “minorias”, propagador do “feminismo”, defensor do “politicamente correto” etc. Para Breitbart, uma geração influenciada, quando jovem universitária, pelo pensamento da Escola de Frankfurt havia assumido os postos de comando em Hollywood, nas empresas de comunicação, nas universidades, em outros pólos de formação educacional ou cultural, impondo, a partir daí, a toda a sociedade estadunidense o seu “pensamento único”.

Ele descobre nas redes da internet, então em expansão, o meio necessário para difundir algum pensamento oposto, sem passar pelos filtros e censuras das hierarquias dominantes naqueles sistemas tradicionais[xliii]. Sua aproximação com Bennon traz-lhe a experiência e conhecimento do mundo das redes, também o apoio da já pequena fortuna deste, e ainda outro aporte financeiro decisivo: em 2011, o Breibart News recebeu USD 10 milhões do milionário Robert Mercer.

Robert Mercer, apresentado a Breitbart por Bennon, é outro desses típicos parasitas que fez fortuna jogando no mercado financeiro e sonegando impostos – riqueza do trabalho improdutivo… Acossado pelas autoridades estadunidenses toma-se de ódio do Estado e se aproxima de uma dupla bilionária também movida por sentimentos similares: os irmãos Charles e David Koch. Em janeiro de 2009, no mesmo mês em que Barack Obama iniciava o seu primeiro mandato de presidente do Estados Unidos, os Koch promoveram, em sua fazenda na Califórnia, um encontro de bilionários com o objetivo de constituir um fundo financeiro destinado a financiar um grande movimento de Direita que pudesse reverter aquele processo “liberal” que culminara na eleição de um “crioulo” para a Casa… Branca. Mercer era um dos que atenderam ao chamado dos Koch, junto com outros abutres financeiros igualmente enrolados em problemas com o Fisco. Todos estavam muito preocupados com as reformas que Obama prometera fazer para recolocar a jogatina endinheirada sob algum controle público-estatal pois fôra o total descontrole neoliberal dos bancos e das bolsas que levara à grande crise de 2008[xliv]. Reformas que, a rigor, acabaria não fazendo…

E assim, o dinheiro desse lúmpem-empresariado bilionário seria a força que iria viralizar rizomanticamente, como diriam os deleuzianos, as redes de ressentimento e cólera do lumpemprecariado pauperizado…

E o pós-COVID?

Então chegou o Sars-CoV-2. O mesmo negacionismo vivenciado por grande parte da população brasileira e vocalizado por representantes dessa população nas câmaras legislativas e no Palácio do Planalto, também testemunhamos em Milão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Peru, Equador, no México, na Índia, em muitos outros lugares. E aqueles governos que tomaram medidas corretas para enfrentar a crise, tiveram também que tomar medidas duras para enfrentar o obscurantismo e o egoísmo de parte de suas populações. Onde o confinamento funcionou, tropas da polícia e até do Exército tiveram que ir para as ruas e praças. A “Jihad” está em todo o mundo. E se parte da população se protegeu, esta foi a parte “McMundo” da nossa sociedade, aquela ainda comprometida com a razão e a ciência.

No Brasil, com certeza, a situação teria sido muito pior se a Rede Globo e demais conglomerados da mídia tradicional (Folha de S. Paulo, Estado de S. Paulo etc.) não tivessem adotado decisiva posição a favor da ciência, logo das medidas que a ciência preconizava, nisso enfrentando desinformações disparadas em massa via “redes sociais” ou redes de TV dominadas pela pregação pentecostal. Eram os porta-vozes do “McMundo” se defrontando com as redes de mentiras da “Jihad”.

Os países governados por aquela tecnocracia aliada à ciência que, segundo Rancière, odeia a democracia, foram, a começar pela China, comprovadamente os que melhor enfrentaram a crise. Os países onde as “paixões” das “multidões” colocaram diferentes versões “jihadistas” à frente de seus governos lideraram e seguem liderando as curvas da morte.

É certo que já temos vacinas contra o Sars-CoV-2. Então o Covid-19, na medida em que avance a vacinação, poderá ser posto sob relativo controle. Porém não é certo que terraplanistas, negacionistas, pentecostais, obscurantistas de todos os matizes, aceitem se vacinar, assim como resistem, até com violência, às medidas protetoras impostas pela ciência “McMundo”.

Há momentos nas encruzilhadas da História em há de se optar entre a Civilização e a barbárie. O mundo viveu um momento assim na década 1930-1940. Porém, como bem sabemos, demorou muito a perceber o tamanho da encrenca e pagou um preço caríssimo por isso: mais de 50 milhões de mortes na Segunda Grande Guerra. Quando o perceberam, Churchill e Stálin se aliaram contra Hitler sem que Churchill exigisse de Stálin que deixasse de ser comunista ou Stálin, de Churchill, que deixasse de ser colonialista… Havia um inimigo maior, criminoso, a ser enfrentado. E entre esses dois, aos quais se somaram o liberal Roosevelt, o católico conservador De Gaulle, o revolucionário Mao Zédong, até o nosso positivista Getúlio Vargas, apesar de suas muitas diferenças, havia uma raiz ideológica comum a aproximá-los: todos expressavam diferentes visões do mesmo programa Iluminista que nos deu desde a democracia, justiça social e direitos humanos até a eletricidade, penicilina e satélites de comunicação.

Observou Eric Hobsbawm: “Hostil que era, em princípio, à herança do Iluminismo e da Revolução Francesa do século XVIII, o fascismo não podia formalmente acreditar em modernidade e progresso, mas não se acanhava em combinar um lunático conjunto de crenças com uma modernidade tecnológica em questões práticas, exceto quando ela comprometia sua pesquisa científica básica feita em premissas ideológicas […] a combinação de valores conservadores, técnicas de democracia de massa e a inovadora ideologia de barbarismo irracionalista, centrada em essência no nacionalismo, precisa ser explicada […] as linhas divisórias cruciais desta guerra civil não foram traçadas entre o capitalismo como tal e a revolução social comunista, mas entre famílias ideológicas: de um lado, os descendentes do Iluminismo do século XVIII e das grandes revoluções, incluindo, claro, a russa; do outro, seus adversários […] a Alemanha de Hitler era ao mesmo tempo mais implacável e comprometida com a destruição dos valores e instituições da “civilização ocidental” da Era das Revoluções, e mais capaz de levar a efeito seu bárbaro projeto.[xlv]

Se alguma lição se pode tirar da tragédia do Covid-19 é a de que não há mais como seguir escamoteando a grande divisão do mundo contemporâneo, não há mais como seguir leniente com a barbárie “jihadista”, seus terraplanismos, seus obscurantismos. Popperianamente, não mais cabe (se coube algum dia!) continuar sendo tolerante com intolerantes. Está certo que, em boa parte, a barbárie tem origem nas iniquidades e desigualdades deste capitalismo excludente sob o qual vivemos. Mas precisarão ser resolvidas no interior dele, não de fora para dentro dele. Como ensinou Marshall Berman, o que mais valioso o pensamento de Marx teria a nos oferecer, hoje, não seria “um caminho que permita sair das contradições da vida moderna, e sim um caminho mais seguro e mais profundo que nos coloque exatamente no cerne dessas contradições. Ele sabia que o caminho para além das contradições teria de ser procurado através da modernidade, não fora dela”.[xlvi]

Acabamos de assistir Donald Trump obter 49% dos votos nas últimas eleições presidenciais estadunidenses. Foi derrotado, mas por pouco. O tamanho de sua votação demonstra eloquentemente que seu projeto reacionário tem forte base e penetração popular. No Brasil, pesquisas de opinião pública têm mostrado que o bolsonazismo, apesar do desastre deste governo, segue com 20 a 30 por cento de apoio na sociedade. E provavelmente, em uma nova eleição que oponha algum candidato progressista ao atual presidente, este poderia voltar a vencer.

Pesquisa qualitativa feita pelas sociólogas Camila Rocha e Esther Solano[xlvii], entrevistando 27 pessoas da chamada “classe C”, expõe os motivos: mesmo para os que estão um tanto quanto decepcionados com o governo do ex-capitão, não parece haver alternativa, a não ser continuar acreditando nele. Não o percebem como um indivíduo desprovido de qualquer qualidade humana mas antes argumentam que se o governo não está bom, é porque não o deixam trabalhar… Quem não deixa? As instituições próprias do pacto Iluminista: o Congresso, o STF, a imprensa livre, a Universidade…

A pesquisa de Solano mostra a origem e formação de seus entrevistados: dos 27, 17 têm curso superior completo ou incompleto, os demais têm ensino médio completo ou incompleto. Todas e todos, independentemente do diploma, têm renda similar: familiar até 5 mil reais e individual até 3 mil reais. Um único se diz “empresário”, os demais têm diferentes ocupações próprias do precariado ou mesmo do lumpensinato: manicure, monitor de recreação, entregador (este com superior completo), tatuador (superior incompleto) etc. As pesquisadoras retrataram com perfeição o Brasil dos “empresários” que se reuniram com Bolsonaro na casa de Washington Cinel.

Esse Brasil começou a ser construído depois da Constituição de 1988. Não por “culpa”, óbvio, da Constituição, mas apesar dela. No momento em que o “fordismo” entrava em crise, a maior parte de nosso empresariado financeiro e industrial, devidamente acompanhada pela nossa elite política, cultural, midiática, acadêmica, inclusive pelos assim ditos “progressistas”, optou por renegociar o nosso quincentenário pacto de inserção internacional renunciando ao projeto desenvolvimentista-industrial que tínhamos abraçado desde os anos 1930.

Após o acidente Collor de Melo, a gestão do novo pacto colonial passou a ser disputada por dois grandes campos políticos, nascidos ambos das lutas contra a ditadura. De um lado estava o campo que se propôs a promover a destruição das nossas bases industriais de disputa do valor do trabalho, assim estreitando ao máximo nossas possibilidades de expandir, em nossa sociedade, o trabalho criativo científico-tecnológico, quase todo ele desde então exportado para os Estados Unidos, Coréia, Japão, Alemanha, França etc. Teve oito gloriosos anos para fazer o que fez. Para tanto promoveu sucessivas reformas na Constituição que emascularam os seus fundamentos desenvolvimentistas.

Do outro lado estava o campo que, sem realmente alterar esse roteiro, buscou dar sobrevida à legislação “fordista” de proteção social a segmentos “McMundo” dos trabalhadores, em aliança com o recém expandido, a partir dos Estados Unidos, liberal-progressismo da classe média universitária. Com políticas focadas, no lugar de universais, e podendo contar com os volumosos saldos comerciais oriundos dos altos preços dos produtos primários (rebatizados “commodities”), pôde estimular o fetichismo consumista da “classe C” até a conta chegar… Teve 12 gloriosos anos para fazer isso.

Nenhum destes dois campos foi capaz de formular um novo projeto de Nação nas novas condições do capitalismo “flexível” ou “pós-fordista”. Teria que ser um projeto efetivamente inclusivo, isto é, um projeto que reduzindo substancialmente a nossa exportação de trabalho científico-tecnológico, fortalecesse, no interior de nosso país, as cadeias produtivas que geram empregos de qualidade e não, quando muito, ocupações precárias ou lúmpens na ponta do comércio varejista ou nos micro-serviços. Renunciando a um tal projeto, o nosso país, apesar das enganosas aparências, veio de modo lento, gradual e seguro, ampliando a sua miséria e fosso social. É o que podemos deduzir ao saber que, de 2010 a 2019, dobrou o processo de favelização da nossa sociedade. Quem o diz é o IBGE.

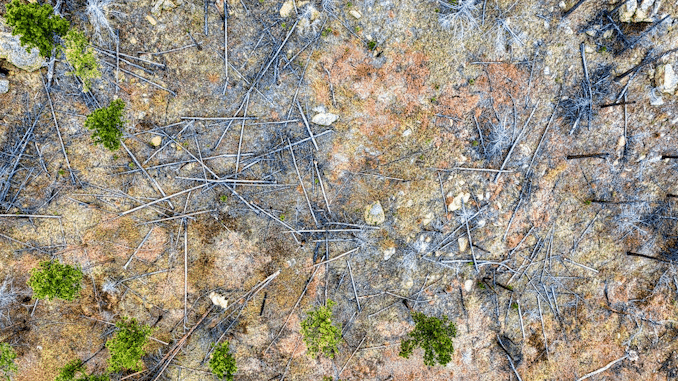

Naquele período de dez anos, o número de aglomerados urbanos que podem ser definidos como “favelas” (ou “aglomerados subnormais” no elegante jargão do IBGE) cresceu 107,7%: eram 6.329, passaram para 13.151. Em 2010, as favelas eram visíveis em 323 municípios – e podemos acrescentar, sem medo de errar, justos os mais ricos. Dez anos depois, haviam invadido mais 411, totalizando 734 municípios com bairros favelizados. Ao todo, encontram-se cerca de 5,1 milhões de habitações nesses aglomerados contra 3,2 milhões em 2010, sendo 25% nos municípios do Rio de Janeiro e São Paulo. Algumas cidades, porém, exibem particularmente altíssimo nível de favelização: em Belém, por exemplo, 55,5% dos lares encontram-se nas favelas[xlviii].

Será lícito supor que a expansão das favelas, mesmo num ritmo mais lento, não chegou a ser realmente estancada, muito menos revertida, durante o período de euforia econômica e consumista dos dois governos Lula da Silva. Qualquer um que more no Rio de Janeiro ou São Paulo pôde tranquilamente observar isso a olho nu.

Essa recente expansão ampliada da favelização da sociedade brasileira é apenas o aspecto mais visível e vergonhoso dos resultados das políticas econômicas e sociais nos últimos 30 anos. E a fatura nos foi apresentada junto com a expansão do fundamentalismo pentecostal que hoje já domina cerca de 40% da população brasileira; a ampliação, em nossos maiores centros urbanos, dos territórios dominados por milícias policialescas ou narcoterroristas; e, por fim, a eleição, com maciça votação dessa população, de Bolsonaro, Witzel, Doria, e mais três a quatro centenas de deputados federais e senadores da mesma laia, em 2018. Uma vez feita a opção, em sucessivas eleições, pela volta à economia primário-exportadora com consequente destruição das bases industrial-tecnológicas que o Brasil exibia até meados dos anos 1980, sobrou-nos uma “elite” de fancaria essencialmente comercial-varejista, quando não parasitária, não muito distinta nas relações corruptas com o Estado, na visão de mundo e nos gostos estéticos, de qualquer outra camada social lúmpem, mesmo que os seus mais vistosos exemplares exibam grotescos sinais exteriores de riqueza.

O “manifesto dos 500”, citado no início deste artigo, parece mostrar, porém, que nem tudo estaria perdido. Porém, caso não se construa, no Brasil, uma ampla aliança em defesa da Civilização para além dos recentes rancores políticos, aliança capaz, em seguida, de avançar em nosso país uma espécie de “plano Marshall” que arrebente de uma vez por todas, nas suas bases, os fundamentos de produção e reprodução dessa nossa sociedade socialmente excludente, o avanço da barbárie, no Brasil, seguirá seu curso.

Mas essa ampla frente anti-bolsonazista, precisará estar disposta, caso chegue ao governo, a ir além de políticas sociais focadas e sem maiores compromissos com um real desenvolvimento industrial-tecnológico. O nicho pensante do capitalismo brasileiro, aqueles 500 que assinaram o manifesto crítico ao atual governo, bem como os seus notórios porta-vozes no jornalismo impresso e televisivo precisam rever seus fundamentos teóricos e políticos se querem realmente tirar o Brasil de uma crise não somente econômica, mas também política e ética em grande parte determinada pelas políticas neoliberais periféricas que implementaram ou defenderam nas últimas décadas.

Mas o campo civilizado que a ele se opõe, identificado à Esquerda, também precisa reconhecer que para superar o atraso mental da massa da população, é preciso, primeiro, retirá-la das suas condições estruturais de existência, para tanto investindo num modelo desenvolvimentista, inclusive na Educação, que projete o nosso País como potência industrial-tecnológica num futuro previsível. As pautas de “costumes” ou “identitárias” precisariam ser postas entre parênteses pela rejeição que provocam na população “pobre” até porque essa desejável e necessária evolução dos “costumes” e a superação das “discriminações” virá, naturalmente, na medida em que a nossa sociedade se torne mais rica, inclusiva e educada.[xlix]

A tragédia sanitária promovida pelo atual governo pode abrir caminho para construirmos essa nova agenda se buscarmos avançar para além das diatribes superestruturais e dos mútuos ressentimentos. Se não, qualquer que seja o futuro governo, supondo que não será a continuação do atual, pouco fará para atacar as causas reais da situação em que nos encontramos: um capitalismo periférico, reprimarizado, excludente… lúmpem. A república das milícias.

*Marcos Dantas é professor titular da Escola de Comunicação da UFRJ. Autor, entre outros livros, de A lógica do capital-informação (Contraponto)[https://amzn.to/3DOnqFx]

Notas

[i] Isabela Bolzani, “Economistas, banqueiros e empresários cobram medidas efetivas contra a pandemia”, Folha de S. Paulo, 21/03/2021, disponível em https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/banqueiros-e-economistas-pedem-medidas-efetivas-de-combate-a-pandemia-em-carta-aberta.shtml, acessado em 17/04/2021.

[ii] José de Souza Martins, “Empresariado fragilizado”, Eu&fim de semana, 16/04/2021, pg. 4.

[iii] Karl Marx, Grundrisse, São Paulo, SP: Boitempo, 2011, pg. 212.

[iv] Karl Marx, O Dezoito Brumário de Luis Bonaparte, São Paulo, SP: Escriba, 1968: pg. 78-79

[v] David Harvey, Condição Pós-moderna, São Paulo, SP: Loyola, 1992 [1989].

[vi] Guy Standing, O Precariado: a nova classe perigosa, Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2013

[vii] David Harvey, op. cit.

[viii] Robert Kurz, O colapso da modernização, Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra, 1993, 2ª ed., pg. 194-195

[ix] Gilberto Dupas, Economia global e exclusão social: pobreza, emprego, estado e futuro do capitalismo, Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra, 1999, pp. 16-19, itálicos meus – MD.

[x] Benjamin R. Barber, Jihad x McMundo: como o globalismo e o tribalismo estão transformando o mundo, Rio de Janeiro, RJ: Record, 2003

[xi] Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo, Rio de Janeiro, RJ: Contraponto, 2011 [1967].

[xii] Benjamin Barber, op. cit., pp. 246-253 passim.

[xiii] idem, pp. 196, 201-202 passim.

[xiv] Jacques Rancière, O ódio à democracia, São Paulo, SP: Boitempo, 2014.

[xv] Jacques Rancière, idem, pp. 96.

[xvi] Rafael Garcia, “A ciência foi capturada pela luta de classes – entrevista com Fareed Zakaria”, O Globo, 5/04/2021, pg. 10.

[xvii] Vogue, “Primeira roupa impressa em 3D já a venda em escala mundial”, 1/08/2017, disponível em https://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2017/08/primeira-roupa-impressa-em-3d-esta-venda-em-escala-mundial.html, acessado em 14/07/2020.

[xviii] Em 8 de julho de 2020, Ricardo Nunes foi preso pelo Ministério Público de Minas Gerais, acusado de sonegar R$ 400 milhões em ICMS. Luciano Hang responde processo por dever R$ 2,5 milhões à Previdência Social.

[xix] Bruno Paes Manso, A República das Milícias, São Paulo: Todavia, pg. 69-70.

[xx] idem, pg. 72

[xxi] idem, ibidem.

[xxii] Luis Augusto Milanesi, Paraíso via Embratel, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978, pg. 164.

[xxiii] Refere-se ao artigo “Em nome do pai – justificativas do voto dos deputados federais evangélicos e não evangélicos na abertura do impeachment de Dilma Rousseff”, publicado pelo entrevistado, Reginaldo Prandi e seu colega João Luiz Carneiro.

[xxiv] Chico Alves, “Votação do impeachment de Dilma mostrou um Brasil ignorado, diz sociólogo”, UOL, 17/04/2021, disponível em https://noticias.uol.com.br/colunas/chico-alves/2021/04/17/votacao-do-impeachment-de-dilma-revelou-outro-brasil-diz-professor.htm?s=09, acesso em 17/04/2021

[xxv] Guy Standing, op. cit.

[xxvi] Guy Standing, op. cit., pg. 25.

[xxvii] idem, pg. 39.

[xxviii] Jessé de Souza, A elite do atraso, Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2017, pg. 104.

[xxix] Guy Standing, op. cit., pg. 45.

[xxx] Guy Standing, op. cit, pg. 109.

[xxxi] idem, ibidem

[xxxii] O Globo, “Quase metade dos jovens empregados com nível superior está em empregos com menor qualificação”, 12/12/2018, disponível em https://outline.com/7VWgn2, acessado em 2/07/2020

[xxxiii] Guy Standing, op. cit., pg. 113.

[xxxiv] Guy Standing, op. cit., pg 113

[xxxv] idem, ibidem.

[xxxvi] Para a história política da internet, ver Pierre Mounier, Os donos da rede: as tramas políticas da internet, (São Paulo, SP: Loyola, 2006). Para a economia política da internet, ver Nick Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge, RU: Polity Press, 2017); Dal Yong Jin, Digital Platforms, Imperialism and Political Culture (Nova York/Londres: Routledge, 2015); Trebor Scholz (Ed.), Digital Labor: the Internet as Playground and Factory (Nova Yoir/Londres: Routledge, 2013); Marcos Dantas, “The Financial Logic of Internet Platforms: the Turnover Time of Money at the Limit of Zero” (TripleC, v. 17, n.1, 2019, pp 132-158).

[xxxvii] Shoshana Zuboff , The Age of Surveillance Capitalism, Nova York, EUA: Public Affairs, 2019.

[xxxviii] citado em Giuliano Da Empoli, Os engenheiros do caos, São Paulo, SP/Belo Horizonte, MG: Vestígio, 2019, pg. 75

[xxxix] Em teoria da informação, a mensagem de maior valor é aquela de menor probabilidade de ocorrência, dado um conjunto de p eventos com diferentes probabilidades. O evento ou mensagem mais provável conterá menos bits de informação do que o menos provável. O fenômeno social é pois explicável até por uma ciência matemática.

[xl] Giuliano Da Empoli, op. cit., pg. 78.

[xli] citado em Giuliano da Empoli, op. cit. pg. 32.

[xlii] Biography, Steve Bennon, disponível em https://www.biography.com/personality/steve-bannon, acesso em 08/07/2020

[xliii] Giuliano da Empoli, op. cit., pp. 100-101 passim.

[xliv] Jane Mayer, Dark Money: how a Secretive Group of Billionaires is Trying to Buy Political control in the U.S, London, UK/Victoria, AUS: Scribe Publications, 2016.

[xlv] Eric Hobsbawn, Era dos extremos: o breve século XX (1914-1991), São Paulo, SP: Companhia das Letras, 1995, 2ª ed., pp. 122-147 passim.

[xlvi] Marshall Berman, Tudo o que é sólido desmancha no ar, São Paulo, SP, Companhia das Letras, 1987, pg. 125.

[xlvii] Camila Rocha e Esther Solano, Bolsonarismo em crise?, Friedrich Ebert Stiftung, junho de 2020

[xlviii] José Casado, “O espetáculo da pobreza”, O Globo, 16/05/2020, p. 3.

[xlix] Algumas vozes alertaram, nos Estados Unidos, para o tanto que o discurso liberal-progressista abraçado por grande parte do que hoje se entende por “Esquerda” vinha reforçando, nas camadas populares, a rejeição a essa mesma “Esquerda”. Dentre essas vozes, cite-se a líder feminista Nancy Fraser e o sociólogo Mark Lilla. Sobre esse debate, ver “A lição de Lênin”, de Marcos Dantas, em https://jornalggn.com.br/analise/marcos-dantas-editar/, acesso em 18/04/2021.