Por FLÁVIO R. KOTHE*

Aos colonizados cabe aplaudir a quem os domina. Parecem não sentir cadeias e correntes

A série NCIS é explicitamente imperialista e bélica, mas é a série mais apreciada mundo afora, como se as neocolônias americanas amassem a dominação que sofrem. Um porta-aviões transporta um aeroporto para perto do país a ser bombardeado pelos aviões e foguetes que estão a bordo. É um veículo da violência contra povos distantes, mas parece ser encarado como arca da salvação. Ícone da nova justiça, a Navy é um novo deus.

Não há patriotismo que resista por si a poderio militar. Os países europeus, excetuada a Rússia, estão em geral ocupados por tropas americanas: perderam a soberania desde 1945, mas se acomodaram, sem protestar. A maior parte da América Latina não sofre mais essa ocupação – que já ocorreu na Segunda Guerra – nem é necessário que sofra, pois há controles indiretos. O patriotismo, que tanto foi usado para mobilizar nas guerras mundiais, teve de se haver com a prática da globalização, como se esta fosse um concerto das nações e não neocolonialismo.

Durante dezenas de anos, os povos sob domínio americano foram bombardeados com propaganda anticomunista, até que o regime soviético faliu por não ter sabido fazer em tempo as reformas de que carecia. Ela foi substituída por propaganda contra os russos, que aparece disfarçada sob figuras como máfia russa, antigos agentes da KGB, espiões etc. A Rússia passou a representar o mal, o que reflete o conflito entre o expansionismo da OTAN e a defesa territorial e populacional russa.

Durante decênios, alardeou-se que a Rússia teria uma política cultural toda manipulada pelo Estado, enquanto nos Estados Unidos os artistas gozariam de plena liberdade. O que não é verdade em nenhuma das duas pontas virou dogma indubitável. As forças armadas americanas não colocariam navios, instalações militares e aviões de combate à disposição dos diretores de cinema e vídeo sem antes examinar o roteiro e os diálogos.

Elas talvez nem precisem fazer grandes imposições, pois os autores dos scripts, os diretores e atores estão em conformidade com tais próteses do poderio nacional. Quando se fazem as grandes premiações, todos estão felizes nas festas, com o muito dinheiro que ganharam colaborando com o domínio mundial. Não há senso crítico nas transmissões, os jornalistas são caixas de ressonância do que é ditado pelo império.

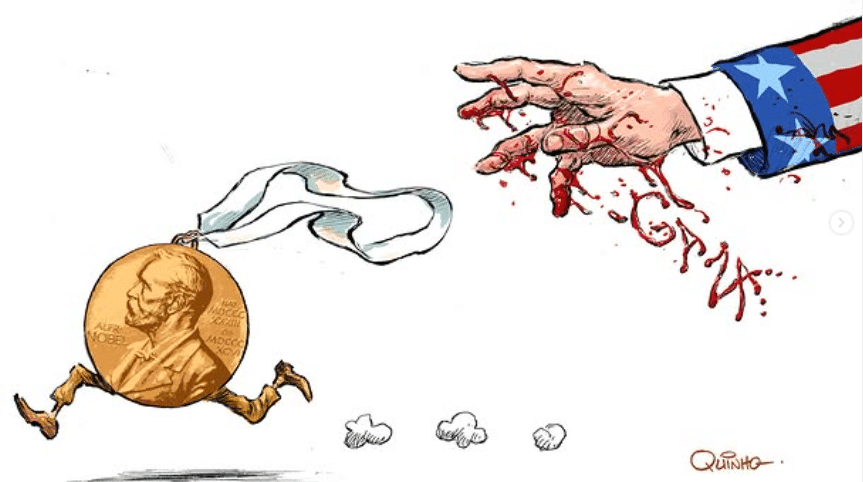

Os fuzileiros – que vão matar vietnamitas, árabes, muçulmanos e qualquer um que ousar resistir ao “ditado democrático” – são apresentados como heróis. Se algum morre, espera-se que os espectadores do resto do mundo se comovam com as cerimônias militares fúnebres. Quem não se comover, esse não tem coração. Não sabe o valor das medalhas.

Nada é gratuito aí. Não há “ars gratia artis”, mesmo que anunciado na abertura dos filmes. Faz-se “arte” para dominar. O “belo” não é livre, ele é manipulado, das fardas aos belos olhos dos atores e ao charme das atrizes. Cria-se um padrão do que aparece como “qualidade”: está configurado em séries em que cada uma tem o mesmo padrão, com a promessa de buscar justiça a cada episódio, para embelezar a potência ou/e prepotência das forças armadas e policiais.

Aos colonizados cabe aplaudir a quem os domina. Parecem não sentir cadeias e correntes. Fingem não sentir. Os episódios têm de resolver em menos de uma hora o crime inicial, com a busca dos criminosos e, por fim, a punição dos culpados. Cada episódio exibe nova busca de justiça, que torna justa a entidade que os patrocina e abençoa.

Está-se preso aí a uma estrutura metafísica que promete salvação aos justos. Não se discute, no entanto, o que realmente seria justo. Aparentam-se às vezes discussões, para no fim não se debater nada a fundo, pois de antemão está fixado o certo e o errado. Certo é o que serve ao domínio americano; errado e mau, o que resiste. O que não se explicita para o debate é a estrutura fundante, que conduz o enredo, as falas e o desenlace.

As séries são como procissões, em que os fiéis demonstram sua fidelidade, pois acreditam no herói que há no ostensório dos valores supremos. Que esse sacerdote seja um Gibbs que foi fuzileiro no exterior, um sniper capaz de atingir “alvos” a centenas de metros, faz dele um sujeito ainda mais admirado. Ele é o sumo-sacerdote da série, embora haja personagens com postos mais elevados. Os fiéis acham que não estão de joelhos, pois podem ficar espichados no sofá da sala.

Cursos que deveriam ensinar a ler melhor, como Letras, não pretendem decifrar tais enredos. Também não lhes parece que a leitura de textos sagrados caiba em suas tarefas. Parecem treinar marionetes, que não querem pensar adiante. Repetir o mesmo é mais fácil que pensar por si.

Séries como NCIS contam com excelentes roteiristas, diretores, atores, câmeras: quanto mais perfeitos são, mais perfeita parece a história que contam. Ela é verdade: parece. Não se contesta. O sentido subjacente ao enredo, o gesto semântico escondido na estrutura profunda, esse não se examina, não se discute, como não se discute o sermão do padre ou do pastor. De que adiantaria, porém, discutir se não se consegue dar retorno à antena que transmite seus sermonários? A estrutura técnica é totalitária, unidirecional. Uma semiótica formalista não vai decifrar isso. Para ela, o problema nem existe.

Para decifrar tais séries televisivas policiais, é preciso desenvolver uma dupla visada: além do par de olhos que vê as estruturas de superfície e se encanta com elas, é preciso recuar para uma visão distanciada, que consiga decifrar o que elas pretendem induzir a crer. Como se monta esse posto de observação? Com uma barricada de dados históricos e avaliações políticas.

Há método na mentira. A ficção propõe sua versão como se fato fosse. O receptor da mídia se torna parecido com o crente do texto que para ele seja sagrado: acredita que o narrado é cópia do real, contando tudo o que havia de relevante a contar. Repetindo-se a cada semana o mesmo esquema, com variações que o disfarçam e ocultam, os receptores ficam mecanizados: eles já não pensam, parecem fanáticos, que sempre conseguem achar um jeito de reafirmar seus mitos e negar aquilo que os conteste.

A encenação semanal se torna um rito que ecoa, reinstitui e cultiva o mito. Ele não é dissecado, não se faz a necropsia do cadáver para ver a estrutura óssea e as doenças internas. Não se quer abalar a convicção de que há justiça no mundo e ela é feita por quem navega nos maiores porta-aviões. Justiça aí é a vontade do mais forte. O resto precisa aprender a calar e obedecer. Não há prepotência: há potência de quem mais pode. Cada episódio demonstra isso. Seu discurso perfeito prova já por si o que através dele se deseja provar.

A mercadoria tem sido vista como promessa de felicidade, pedaço do paraíso antecipado aos mortais. Isso parece ser mais que ter nela um bem que atende a uma necessidade: há fetichização, em que se tem, parece, uma sobreposição do valor de troca ao valor de uso. Para quem adere a essa fetichização paradisíaca, acreditando na propaganda, a mercadoria atende, contudo, a outras carências que não apenas a necessidade imediata. Essa carência gera também necessidades, ainda que irracionais como narcisismo e megalomania. Elas podem ser, no entanto, bastante sociais, como ostentar o preço de sapatos, bolsas e carros para ser reconhecido como “elite”.

O fetiche auratiza o bem, faz com que pareça um trampolim para o paraíso. O sujeito se autopromove ao se deixar comover por tal uso, crendo que outros hão de ver como ele. Qualquer lugar pode parecer um paraíso, se forem subtraídos os aspectos ruins, como pode parecer um inferno se apenas houver foco nos lados negativos. Mesmo assim, avaliações não são apenas subjetivas.

A promessa de paraíso acoplada à mercadoria pelo fetiche da publicidade faz parecer que se alcança uma transcendência. É como se um novo deus tivesse vindo à Terra: o consumo seletivo. É como se um deus brilhasse nas bordas da nuvem mirada. Num mundo sem deuses, o novo deus reina: o consumo reiterado de uma estrutura idêntica. Leva à letargia mental. A noite se torna catatônica. Quanto mais se consome o mesmo, mais o receptor se perde no diferenciado das estruturas de superfície. Espera-se um deus, que repete sua promessa na reprodução em série.

A falta de esperança pode induzir à resignação. Ela pode tanto levar a aceitar o destino hostil como fatalidade, que pode ou não ser enfrentada, quanto pode levar a um conformismo que acaba aceitando tudo, pois parece não haver mais nada a fazer. Ela pode crer que é superior às brigas partidárias, mas sua falsa consciência é falta de consciência. Quem aceita a prepotência, acaba sendo submetido a ela; quem não aceita, pode ser destruído, mas pode também se distanciar dela.

A diversão nos seriados se tornou uma espécie de mercadoria cujo discurso, não sendo percebido como persuasório, domina os que acham que estão se divertindo enquanto estão sendo doutrinados. Como isso domina as tevês, que dominam os lares, acaba-se gerando uma forma de totalitarismo que é bem aceito pelos assinantes. Pagam para ser dominados.

Do discurso dos faroestes que povoavam as matinês nos cinemas, há 50 ou quase 100 anos, ao discurso dos seriados policiais que dominam as noites atuais nos televisores, será que a estrutura fundante é a mesma, embora tenham mudado as estruturas de superfície? O esquema trivial é igual: bandido x mocinho, com as malvadezas do bandido e a persistência heroica do mocinho, que sempre acaba ganhando no fim, pois a virtude precisa ser recompensada e o mal ser punido, como já queria Platão. Não se discute aí o que seja bem ou mal: isso seria chato, atrapalharia a diversão. Já se sabe quem é o quê. O happy end o comprova.

Esses filmes e seriados são bem-feitos, com enredos bem escritos, bons atores, bastante publicidade. Na lógica do NCIS, pode-se até aventar que o mocinho tenha feito algumas coisas fora das regras, mas sempre foi por uma boa causa: os fins justificam os meios. Os fins são inquestionáveis, pois estão na evidência do eterno retorno do mesmo: a vitória do bem sobre o mal. Pode haver um marinheiro ou oficial que dê passos errados – sendo depois punido por isso –, mas a Navy é uma divindade que paira acima de qualquer suspeita, ela não só garante a supremacia americana no mundo, mas a justiça universal.

O lema do fuzileiro – “sempre fiel” – é uma variação dos adesivos colados por aí dizendo “Deus é fiel” ou “Cristo é fiel”, para que o fiel continue fiel, continue pagando os dízimos à igreja de sua eleição, para garantir transporte post-mortem ao paraíso. Isso remete à parábola de Jó, em que um senhor de terras, gado, gente, escravos e esposas acaba perdendo tudo, mas, por ter persistido na crença em Jeová, acaba, após as provações, recebendo tudo de volta, duplicado e multiplicado. Em suma, esse deus é a favor da escravidão, da grande propriedade, do harém de muitas concubinas e esposas.

Não duvidar do deus que põe o crente à prova serve como seguro para ter não só reparados todos os prejuízos, mas ficar ainda mais abastado. Ser rico é bom, sinal de que se é bem-visto pelo deus. Exatamente o contrário da crença de que seria mais fácil um camelo (kamilos era uma corda grossa) passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa diferença de crença determinou diferenças entre a colonização ibérica e a inglesa, acabando por fazer daquela uma serva desta.

Manter a fé serve para não ver as limitações nem questionar as diretrizes que ela impõe. É bom para o crente ter um deus que lhe garanta riquezas na terra ou que lhe garanta a glória da vida eterna. São duas formas do mesmo oportunismo. Não tem fundamento moral o que parece impor toda a moral. Querer ser um senhor cada vez mais rico ou aceitar ser um servo que suplica pelas benesses do senhorio são duas faces da mesma estrutura.

Ser fiel à crença é não querer questionar essa estrutura fundante, para não se desfazer das vantagens que de um lado ou de outro se espera auferir. É uma relação antitética que perdura há milênios e ainda vai durar séculos. A religião serve para manter inabalada essa estrutura na mente, fazendo com que ela perdure, por mais variações de superfície que sofra. Quanto mais ela é no fundo sempre o mesmo, mais precisa de variantes superficiais.

Consagra-se a petrificação do fundamento, sem ver se resulta de traumas não resolvidos. A regressão é praticada como virtude, exorciza-se quem pensa diferente. Tanto faz ficar ajoelhado orando num templo quanto ficar deitado no sofá, bebericando cerveja enquanto se olham os seriados: a estrutura é a mesma. Não se quer pensá-la. Quer-se garantir a salvação, seja de uma vidona tranquila, seja de uma vida post-mortem.

Há uma correspondência entre a estrutura dessas narrativas triviais e a estrutura metafísica ocidental. Ambas respondem a algo que elas mesmas não interrogam. As duas respostas são erradas já que as perguntas foram mal postas. Receptor e crente querem ser levados nas ondas suaves de uma narrativa em que lhes convém acreditar, por mais enganosa que seja. Não se questiona o projeto salvacionista presente na série NCIS e em outras como não se questiona o sermão do padre, pastor ou rabino.

Quem está na Navy acredita estar na barca da salvação, como se fosse a embarcação de Noé, na qual teriam cabido casais de todos os animais existentes (creia quem quiser). Essa “história” já apareceu no Gilgamesh e de lá foi transposta e adaptada para o monoteísmo judaico e a invenção da escravidão na Bíblia, de onde reemergiu no Antigo Testamento cristão. Fora dessas versões “míticas”, especula-se que em torno de 8500 a.C. houve uma ruptura no paredão que separava o Mediterrâneo de um lago existente onde desembocavam os rios oriundos da atual Rússia. No desnível de 100 metros, gerou-se por tempestades e terremotos o Estreito de Dardanelos, o que levou a um crescimento de cerca de dois quilômetros por dia do que hoje seria o Mar Negro. Dava para fugir a pé e era regional.

A crença não é apenas questão privada, liberdade interior do sujeito. Ela é antes abdicação da razão crítica do que liberdade. É determinante na estruturação da esfera pública e das narrativas que a dominam. Condicionam o que as pessoas pensam, julgam e fazem. Difícil é distinguir entre razão e racionalização.

A mente tão deslavadamente mente que a própria mentira institui a mente. Parece razão a ficção que ela se inventa. O homem crê ser animal racional, a se afastar da animalidade pela alma que supõe ter. Torna-se diversão acreditar que seja real e verdade o que a ficção propõe.

Há uma imensa propagação de signos a partir dos EUA e que se tornaram há um século um discurso hegemônico que não mais se discute. Diante desse poderio, a consciência crítica, se não quiser resignar, parece que tem de botar a viola no saco e sair estrada afora, como se o seu tempo fosse amanhã, esperando que os inimigos de hoje não acreditem nisso, por saberem que não há de advir. O peregrino entoa sua canção, achando que os pássaros cantam para ele e que ele terá um longo percurso, sem saber o que o espera depois da próxima curva. Aposta em sua estrada, pois é a única que tem. O que vai esperar por ele será, no entanto, uma cova de sete palmos, como o mais justo que parece ocorrer com aqueles que viveram devorando vidas alheias.

*Flávio R. Kothe é professor titular aposentado de estética na Universidade de Brasília (UnB). Autor, entre outros livros, de Benjamin e Adorno: confrontos (Ática).