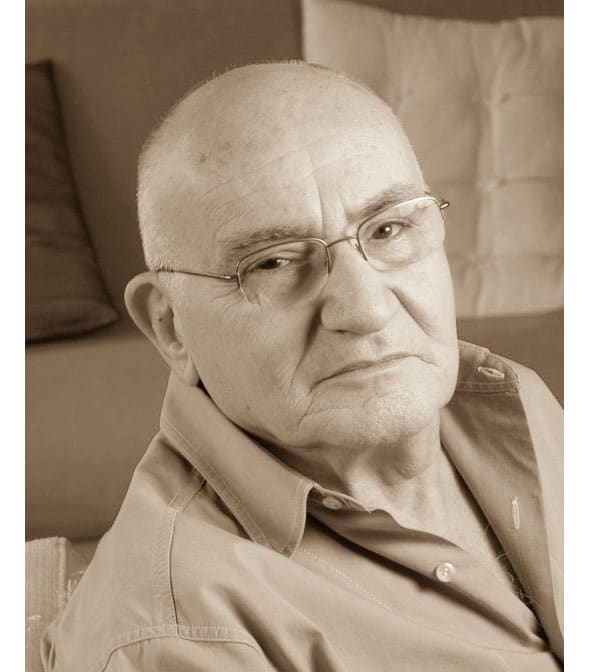

Por FERNANDO NOGUEIRA DA COSTA*

A classe média rentista e patrimonialista encontrou vantagens concretas nas políticas neoliberais, como juros elevados, valorização de ativos e oportunidades de investimento financeiro

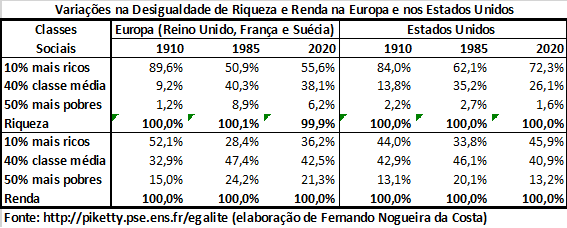

Segundo Thomas Piketty, em seu livro Uma breve história da igualdade, a participação dos 10% mais ricos no total das propriedades privadas chegava a 89% na Europa (média entre o Reino Unido, a França e a Suécia) em 1913 (contra 1% para os 50% mais pobres), 56% na Europa em 2020 (contra 6% para os 50% mais pobres) e 72% nos Estados Unidos em 2020 (contra 2% para os 50% mais pobres).

Entre 1914 e 1980, observou-se, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, uma forte queda da participação dos 10% mais ricos no total das propriedades privadas (ativos imobiliários, profissionais e financeiros, reduzidas as dívidas) em troca principalmente dos 40% compreendidos entre os 10% mais ricos e menos dos 50% mais pobres. Esse movimento de ascensão de uma classe média patrimonialista inverteu-se parcialmente entre 1980 e 2020, em especial, nos Estados Unidos.

A partir das séries temporais dos gráficos, apresentados no livro de Thomas Piketty, sintetizei os dados nos anos de variações cruciais na tabela abaixo.

Na Europa, a desigualdade de renda voltou a aumentar a partir de 1980, embora permanecesse em patamares nitidamente mais baixos diante 1910. O aumento da desigualdade foi muito mais acentuado nos Estados Unidos. Nos dois casos, a desigualdade continua muito acentuada: embora os 10% mais ricos representem uma população cinco vezes menor, a participação deles na renda total (46%) é bem mais elevada diante a dos 50% mais pobres (13%).

Considerando essas potências econômicas, nelas houve a chamada por Thomas Piketty de a “Grande Redistribuição” de 1910 a 1980. Depois da ascensão social da classe média, principalmente em patrimônio, muito acima do ocorrido com os 50% mais pobres – pouco possuem, em especial, nos Estados Unidos –, houve a queda de suas participações em fluxos (renda) e estoques (riqueza) a partir dos anos 1980.

Os Estados Unidos e a Europa inverteram a posição relativa em termos de desigualdade ao longo do século XX. No início do século, a concentração da propriedade era maior na Europa diante os Estados Unidos. As fortunas europeias se baseavam sobretudo nos ativos coloniais e internacionais (Reino Unido, França) e nos sistemas sociopolíticos desigualitários e censitários (Suécia). Quando podia, a classe operária emigrava para os Estados Unidos em busca de melhores salários.

A situação se alterou após os dois conflitos mundiais com destruição da riqueza na Europa e as mobilizações sindicais e políticas. Elas impuseram novas regras tributárias progressivas e criaram o Estado social no Velho Continente.

A classe média patrimonialista norte-americana se situava quase no mesmo patamar da europeia, no início dos anos 1980, mas sua parcela no patrimônio total do país sofreu uma redução de mais de um quarto entre 1985 e 2020, enquanto a dos 50% mais pobres desceu para níveis ainda mais baixos. Na Europa, a elevação da desigualdade da riqueza foi menos pronunciada, mas também houve uma perda da posição dos 40% do meio e sobretudo dos 50% mais pobres.

Em quase todos os lugares, a desregulamentação econômica e financeira, em curso desde os anos 1980, favoreceu as carteiras de ativos financeiros mais ricas e em nada beneficiou as dos 50% mais pobres. Esses consumidores sem riqueza e com pouca renda foram impulsionados para o sobre-endividamento.

Essas evoluções são explicadas por um conjunto de reviravoltas políticas no plano social, fiscal, educacional e financeiro. Nos Estados Unidos, as políticas antissindicais e o corte do valor do salário mínimo federal foram determinantes para a queda das rendas mais baixas, fora o problema de falta da assistência médica pública, antes do Medicare e do Medicaid.

A fortíssima recuperação das fortunas mais altas e as incontidas remunerações dos executivos, nos Estados Unidos, se explicam sobretudo pela restrição ao imposto progressivo. Cresceu bastante de 1932 a 1980, antes de virar na direção oposta, após a mobilização feita pela “revolução conservadora” dos anos 1980.

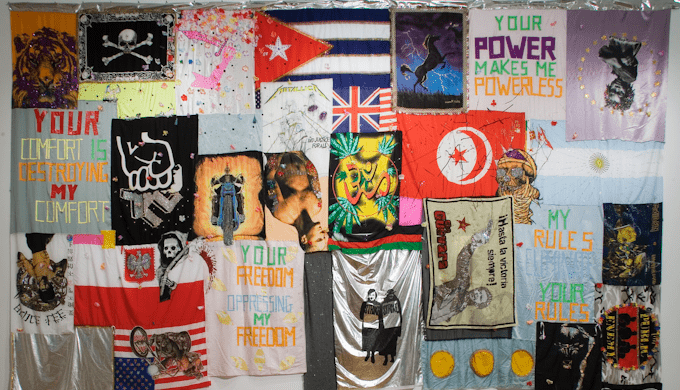

O surpreendente é a reeleição de governos neoliberais, mesmo com esse agravamento da desigualdade de renda e da concentração da riqueza. Talvez possa ser explicada por uma combinação de fatores econômicos, sociais, ideológicos e políticos. Esses fatores incluem tanto as condições estruturais para a configuração do contexto econômico quanto estratégias políticas capazes de mobilizar o apoio de diferentes segmentos da sociedade, incluindo a classe média rentista e patrimonialista. Muitas pessoas delas se colocam à direita ao lado dos ricos.

A esquerda necessita reconhecer a crise de confiança no modelo anterior diante a frustração com o intervencionismo estatal. As crises econômicas dos anos 1970 e 1980 (estagflação, choques do petróleo, crises fiscais) geraram descrédito em relação às políticas keynesianas e à capacidade do Estado de gerenciar a economia de forma a enriquecer os cidadãos.

Governos neoliberais apresentaram promessas de controle da inflação e estabilização econômica. Esses objetivos ganharam grande apelo junto à população, após anos de regime de alta inflação, especialmente em economias emergentes como a brasileira nos anos 1980 e 1990.

Quanto à narrativa ideológica, o discurso meritocrático e individualista superou o igualitarista. O neoliberalismo promoveu a ideia de mercados livres serem capazes de criar oportunidades para todos e o sucesso depender apenas do mérito individual. Atraiu as classes médias aspiracionais, inclusive com formação universitária, com esperança de a flexibilização econômica permitir a ascensão.

Políticas neoliberais foram acompanhadas pela retórica de culpar do Estado por ineficiência, corrupção e altos impostos. Ganhou a adesão de um eleitorado de “perdedores” em busca de transferir a responsabilidade para a gestão pública.

As reformas neoliberais foram apresentadas como parte de um processo inevitável de modernização e inserção competitiva no mercado global. As participações acionárias prometiam ganhos para a classe média rentista e patrimonialista.

Em economias como a brasileira, políticas de juros altos beneficiaram a classe média e alta com acesso a aplicações em renda fixa, como títulos de dívida pública, gerando rendimentos seguros e elevados para quem possuía patrimônio acumulado. A desregulamentação financeira e as políticas de abertura de mercados de ações e valorização de ativos ampliaram as oportunidades de investimento em renda variável (ações, fundos de investimentos etc.) e imóveis, beneficiando segmentos da classe média alta com recursos para investir.

A classe média patrimonialista (e até a subprime) se beneficiou de políticas estimulantes da valorização de imóveis com financiamento habitacional. Criou incentivos para apoiar governos neoliberais. A redução de impostos sobre ganhos de capital ou patrimônios em alguns casos favoreceu diretamente os interesses dessa classe, reforçando o apoio às políticas neoliberais.

As classes populares, afetadas diretamente pela precarização e o aumento da desigualdade, foram alienadas e fragmentadas, inclusive por campanhas religiosas. Exploraram divisões sociais, como a oposição entre setores formais e informais do trabalho, e narrativas ideológicas com culpa do Estado por privilégios aos “funcionários ineficientes”, como fossem culpados pelos problemas de cada.

O crescimento econômico, em determinados períodos neoliberais (como o boom imobiliário e das commodities nos anos 2000), gerou melhorias temporárias no padrão de vida de alguns setores populares e ruralistas. Levou “a nova classe média” emergente a apoiar governos neoliberais na expectativa de continuidade.

Grandes meios de comunicação promoveram diuturnamente o ideário neoliberal, amplificando as narrativas de eficiência dos mercados e desqualificando alternativas ao modelo. Essa influência midiática conformou a opinião pública.

O discurso técnico e econômico do neoliberalismo afastou as discussões econômicas do debate político, apresentando suas políticas como “únicas” e “inevitáveis”, limitando a percepção de escolha por parte do eleitorado. Sem pluralismo, os economistas social-desenvolvimentistas foram segregados.

A integração das economias ao mercado global e a pressão por “ajustes estruturais” via organismos como FMI e Banco Mundial fortaleceram a agenda neoliberal contra “a repressão financeira” como requisito para atrair investimentos externos e manter a competitividade. A conjuntura internacional foi favorável à globalização econômica pelo boom de commodities na nova divisão internacional do trabalho. Em países como o Brasil, governos neoliberais se beneficiaram temporariamente de ciclos de crescimento econômico, ligados a preços elevados de commodities, reduzindo o impacto imediato das políticas de austeridade.

Enfim, a classe média rentista e patrimonialista encontrou vantagens concretas nas políticas neoliberais, como juros elevados, valorização de ativos e oportunidades de investimento financeiro. Aliada ao discurso ideológico com promessa de modernização e meritocracia, apoiou os candidatos neoliberais.

No entanto, o custo dessas políticas foi arcado pelas classes trabalhadoras com a precarização, o desemprego e a ampliação das desigualdades. Esse modelo persistiu, em parte, devido à despolitização do debate econômico e ao controle das narrativas ideológicas. Consolidou o apoio de parcelas quase majoritárias do eleitorado (10% mais ricos + 40% médios = 50% mais pobres) ao discurso de empreendedorismo e possibilidade de mobilidade socioeconômica, com o individualismo pouco se importando com desigualdade social.

*Fernando Nogueira da Costa é professor titular do Instituto de Economia da Unicamp. Autor, entre outros livros, de Brasil dos bancos (EDUSP). [https://amzn.to/4dvKtBb]

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA