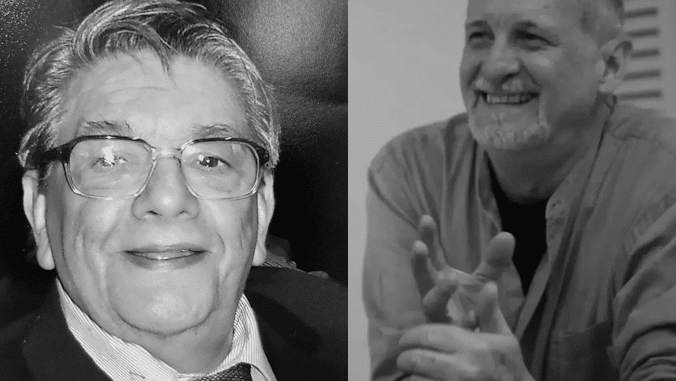

Por RICARDO IANNACE*

Publicada em 1953 — há 70 anos —, a novela de Ray Bradbury está entre as obras do gênero distopia que se destacam por seus atributos ficcionais

1.

Publicada em 1953 – há exatamente 70 anos —, a novela Fahrenheit 451, do norte-americano Ray Bradbury (1920-2012), está entre as obras do gênero distopia que se destacam por seus atributos ficcionais; os romances Admirável Mundo Novo (1932), de Aldous Huxley, e 1984, de George Orwell, publicado em 1949, pertencem a essa família literária.

Assim começa um artigo cuja redação está inacabada, ocupando uma pasta de arquivo no meu computador. Seria encaminhado a um periódico que versou sobre a leitura na escola – porém, na ocasião do convite, o tempo escasso não permitiu que o enviasse ao conselho editorial da revista. Como há muitos anos leciono comunicação e semiótica na Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo e persisto, em meu plano de trabalho, na inclusão de obras universais (prosas clássicas que, via de regra, não assustem à primeira vista estudantes recém-egressos/as do ensino médio pelo número avantajado de páginas), considerei plausível despender apontamentos a respeito de Fahrenheit 451.

O nome (prossigo) confiado ao gênero traz na raiz o prefixo “dis”; remete, mas em travessia oposta, ao conceito desenvolvido por Thomas Morus em A Utopia (1516). Se, no relato do filósofo renascentista, o personagem Rafael se anima, como engenhoso orador, a discorrer ininterruptamente acerca de determinada comunidade que o acolheu por cinco anos — ali, as relações de convivência se pautam em protocolos éticos, assentados em princípios de igualdade e respeito, mediante leis justas, sem que haja privilégios a grupos ou indivíduos em particular –, a distopia esbanja, na contramão desses paradigmas, o caos e as condições injuriosas decorrentes da autocracia e da má governabilidade que pesam sobre o coletivo.

De fato, discutir narrativas distópicas implica apontar para Estados autoritários, ou seja, regimes que se caracterizam por ações truculentas, a impingirem censura e opressão a quem esboce resistência às normas instituídas.

Não são raras as produções literárias e cinematográficas que, ao retratarem esses aparelhos estadistas, destacam a presença de uma tecnologia digital a serviço de tais dirigentes, implantada justamente para assegurar vigilância. Lembre-se de que Orwell, na trama 1984, sublinha com acerto esta operação: câmeras instaladas nas fábricas controlam funcionários suspeitos de antagonizar a engrenagem da qual eles emergem como mão de obra ultrajada.

Textos verbais e audiovisuais conhecidos como distopia alumiam, sem dúvida, esse cenário que projeta o amanhã – um porvir eminentemente catastrófico (nessa ambientação irrompe, em larga medida, uma casta de indivíduos hipnotizada). Todavia, assomam às tessituras e aos longas-metragens sempre um ou mais sujeitos engajados que descobrirão caminhos inteligentes para burlar a massificação, visando reverter o quadro de colapso à sonhada normalidade.

Existe, ao menos, uma personagem que viola o bloqueio, rebela-se e procura convencer alguém de que é possível encontrar atalhos para reagir à manipulação; daí afiançar que a esperança não está de todo ausente desse grupo de histórias. Há, portanto, doses de utopia na distopia. Na concepção de Carlos Eduardo Ornelas Berriel, “a distopia, isto é, a ficção que cria os mundos mergulhados no pesadelo social […] são utopias de sinal trocado, chamadas de distopias — e sem essas obras estaríamos desarmados para compreender o mundo atual.”.[i]

A novela de Ray Bradbury abriga e mobiliza essas células temático-estruturais. Fabula-se a partir da ação de bombeiros treinados para localizar e queimar livros; eis que essa facção miliciana, provida pelo Estado a fim de salvaguardar a disciplina, executa a apreensão de homens e brochuras, em vez de apagar incêndios ou resgatar sobreviventes de naufrágios. Trata-se de pelotão treinado para, em atendimento a delações, invadir casas, incinerar suportes impressos e conduzir infratores à prisão. Os algarismos 451 equivalem à temperatura exata – em grau Celsius – que esbraseie as folhas de cada exemplar, a rigor vencido por altivas labaredas.

Ao prever o desaparecimento de leitores do cânone, Ray Bradbury alegoriza um futuro estéril (em sua novela, a experiência de leitura conferida às personagens restringe-se a HQs, cartoons, manuais– além, sobretudo, da recepção devota da mídia televisiva). Com efeito, proíbe-se a imersão na estética verbal porque ela incita o pensamento e açula a imaginação – faz brotar em cada um de nós, como bem disse Antonio Candido, “a quota de humanidade”[ii] necessária à vida em sociedade, já que encena a linguagem e permite “girar os saberes”, segundo Roland Barthes. A literatura, ressalta o professor do Collège de France, “não diz que sabe alguma coisa, mas que sabe de alguma coisa; ou melhor: que ela sabe algo das coisas – que sabe muito sobre os homens”.[iii]

A narrativa que completa sete décadas se recriou nas películas de François Truffaut,[iv] há 57 anos (seu Fahrenheit 451 data de 1966), e, recentemente, de Ramin Bahrani,[v] em 2018, bem como em Graphic Novels (2011), adaptação ilustrada por Tim Hamilton,[vi] com introdução do próprio Ray Bradbury. O filme de François Truffaut supera, por seus predicados artísticos, a trama que o originou. Fotografia e trilha sonora primorosas concorrem na construção de uma atmosfera lírica que, disfarçadamente, atenua (sem jamais apagar) a violência aterradora e alusiva ao nazifascismo, às câmaras de gás e à Guerra Fria.

Na primeira semana deste dezembro de 2023, assinalava esses e outros pontos de tensão a respeito de Fahrenheit 451, após apresentar o longa-metragem de François Truffaut às minhas alunas e aos meus alunos. O calor na sala de aula exigia que o ventilador ficasse ligado, por isso a necessidade de falar alto e dobrar a atenção na escuta.

Na interlocução, deu-se o resgate de passagens criativas do filme –a inventividade no correspondente ao vaivém de um monotrilho que desliza em posição sui generis, em marcha paralela ao contrato matrimonial e aos passos mecanizados da família burguesa; a duplicidade (Linda, a personagem que atua como esposa do protagonista, e Clarisse, a jovem professora, são representadas pela mesma atriz); espaço e mobiliário residenciais são eleitos para funcionar como esconderijos de livros (D. Quixote figura como o primeiro título oculto, a despontar no lustre da sala de visitas de um apartamento); o alumbramento do bombeiro Guy Montag ante a descoberta do registro das palavras, grafadas no papel, em condição metafórica…

Já se aproximavam as 18 horas do dia; precisava encerrar a aula, e a discussão em torno da queima de livros deveria se articular com o convite que eu lançara atinente à fruição de um clássico — o debate estava agendado para a semana posterior. Seis obras haviam sido indicadas: A morte de Ivan Ilitch, O Nariz, O Estrangeiro, Bartleby, o Escrivão, Na Colônia Penal e Lavoura Arcaica. Comentários me chegavam por meio de vozes abafadas (dois alunos asseveravam sobre ChatGPT; uma aluna se referia a um tio que teria lido Os Irmãos Karamázov, obra afogueada no longa-metragem, e indicara a ela a leitura; alguém, ao fundo, dissera que leu Edgar Allan Poe).

Eu me punha a falar de Lolita e comentava a predição de Vladimir Nabokov por borboletas. Houve risos devido à impossibilidade de se decorar um romance, recitando-o para não o esquecer, à semelhança dos homens-livros presentes no episódio final do filme de François Truffaut.

Nesse ínterim, em pé, visualizava mochilas no chão e ao lado de carteiras. Identifiquei uma ou outra edição (Lavoura Arcaica, A morte de Ivan Ilitch…), avistei um livro grosso de gênero fantasia, com o qual antipatizo. E o bizarro foi que mirei um aparelho celular de vidro trincado apoiado na capa de O Nariz, a cobrir as letras finais do sobrenome de Nikolai (sabe-se lá a razão, li – em vez de Gogol – Google).

Recordo-me de que nesse instante um aluno organizava, embora sem êxito, uma reflexão que comparava o conto de Gogol com Pinóquio; lembro que me esforçava, em face do calor perturbador, para não perder a concentração e fracassar nas observações que empreendia com base em um capítulo de A Leitura, de Vincent Jouve, bem como nas valiosas propostas de definição de Italo Calvino em seu ensaio Por que ler os clássicos – estas duas, propriamente: “Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer.” e “Um clássico é um livro que vem antes de outros clássicos; mas quem leu antes os outros e depois lê aquele reconhece logo o seu lugar na genealogia.”[vii].

A aula não se estendeu por muito tempo. Finalizou às 18h30.

* Ricardo Iannace é professor do programa de pós-graduação em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da FFLCH-USP. Autor, entre outros livros, de Murilo Rubião e as arquiteturas do fantástico (Edusp). [https://amzn.to/3sXgz77]

Referência

Ray Bradbury, Fahrenheit 451: a temperatura na qual o papel do livro pega fogo e queima. Tradução: Cid Knipel, São Paulo, Globo, 2009. [https://amzn.to/3H4kwup]

Notas

[i] Carlos Eduardo Ornelas Berriel, “Prefácio”, In Lucídio Bianchetti e Juares da Silva Thiesen (Orgs.), Utopias e Distopias na Modernidade. Educadores em Diálogo com T. Morus, F. Bacon, J. Bentham, A. Huxley e G. Orwell. Ijuí, Ed. Unijuí, 2014, p. 17.

[ii] Antonio Candido, “O Direito à Literatura”, Vários Escritos. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo, Duas Cidades, 1995, p. 249.

[iii] Roland Barthes, Aula,trad. Leyla Perrone-Moisés, São Paulo, Cultrix, 1989, p. 19 [grifo do Autor].

[iv] FAHRENHEIT 451. Direção: François Truffaut. Estados Unidos, Universal, 1966 (111 min, son., color.).

[v] FAHRENHEIT 451. Direção: Ramin Bahrani. Estados Unidos, HBO Films, 2018 (100 min, son., color.).

[vi] Tim Hamilton, Fahrenheit 451: a Graphic Novel Autorizada por Ray Bradbury, trad. Ricardo Lísias e Renato Marques, São Paulo, Globo, 2011.

[vii] Italo Calvino, Por que Ler os Clássicos”, in Por que Ler os Clássicos, trad. Nilson Moulin, São Paulo, Companhia das Letras, 2007, pp. 11 e 14, respectivamente.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA