Por MARIAROSARIA FABRIS*

Considerações sobre a representação cinematográfica das ditaduras latino-americanas

Uma resenha sobre Formas de voltar para casa (Formas de volver a casa, 2011), de Alejandro Zambra, me levou a ler esse romance chileno que trata do confronto entre a infância do protagonista em Maipú (distrito de Santiago) e sua fase adulta na era pós-Pinochet. Um tema que tinha tudo a ver com uma questão pela qual estava me interessando: a de como crianças e adolescentes viveram a fase de militância política de seus pais nas décadas de 1960-1970, na América do Sul. Num trecho de seu livro, Zambra explicita bem como esses primeiros anos de existência transcorreram à sombra de outras vidas, empenhadas num projeto maior do que o meramente familiar:

“O romance era o romance dos pais, pensei então, penso agora. Crescemos acreditando nisso, que o romance era dos pais. Maldizendo-nos e também nos refugiando, aliviados, nessa penumbra. Enquanto os adultos matavam ou eram mortos, nós fazíamos desenhos num canto. Enquanto o país se fazia em pedaços, nós aprendíamos a falar, a andar, a dobrar os guardanapos em forma de barcos, de aviões. Enquanto o romance acontecia, nós brincávamos de esconder, de desaparecer”.

Ao apresentar Formas de voltar para casa, Alan Pauls assim o definiu: “É a vida dos que cresceram à espreita dos adultos, rastreando, interpretando, decifrando os signos do grande romance que seus pais escreviam enquanto viviam”. Da expressão “à espreita de”, empregada pelo escritor argentino, extrai o título de meu texto, porque, além de referir-se a uma investigação atenta e contínua, o idiomatismo pode indicar também uma espera, e essa duplicidade me pareceu muito interessante para abordar a representação cinematográfica das ditaduras latino-americanas nos últimos cinquenta anos, vistas a partir do ponto de vista de seus protagonistas mais frágeis.

Embora minha atenção tenha se voltado para obras produzidas entre fins do século XX e os dias de hoje, nas quais foram os próprios protagonistas a narrar suas histórias principalmente em documentários, a questão foi abordada também em realizações anteriores ou contemporâneas, sobretudo de forma ficcional. Refiro-me a filmes como Nunca fomos tão felizes (1984), de Murilo Salles, e A cor de seu destino (1986), de Jorge Durán, que focalizam respectivamente um jovem confinado antes, por oito anos, num colégio interno religioso e depois num apartamento vazio no Rio de Janeiro, em virtude da militância do pai (de cuja imagem consegue apoderar-se somente com a morte deste), e um adolescente chileno, o qual, obrigado a abandonar, ainda criança, seu país depois do golpe, vive atormentado pelos fantasmas do passado, envolvendo-se num suposto atentado contra o consulado do Chile no Rio.

Refiro-me ao chileno Machuca (Machuca, 2004), de Andrés Wood, no qual dois garotos de onze anos, apesar de pertencerem a classes sociais diferentes, são colegas de classe num colégio religioso de prestígio e acabam separados pelo enfrentamento de forças antagônicas em seu país, em 1973, logo quando Pedro Machuca, o menino pobre, poderia encontrar sua voz, incentivado pelo diretor da escola; e ao argentino Kamchatka (Kamchatka, 2002), de Marcelo Piñeyro, em que um menino de dez anos, filho de profissionais de classe média, em consequência da prisão do sócio do pai, é obrigado a fugir, esconder-se e mudar de identidade junto com o irmãozinho de cinco anos e seus pais, até que estes acabam deixando a prole com os avós, para protegê-la. Kamchatka, o último bastião de um jogo de guerra com o qual pai e filho se entretinham, converte-se na metáfora da resistência ao terror instaurado pelo golpe militar em 1976. Na sequência final, enquanto o carro dos pais se perde no horizonte de uma estrada rural, a voz-off do filho mais velho diz: “A última vez que o vi, meu pai me contou de Kamchatka. E, dessa vez, entendi. E, cada vez que joguei, meu pai esteve comigo. Quando o jogo não ia bem, continuei e sobrevivi. Porque Kamchatka é o lugar a partir do qual resistir”.

Refiro-me a outras realizações argentinas, como Vidas privadas (Vidas privadas, 2001) de Fito Páez, e Cautiva (2003), de Gastón Birabén, espécies de reverso da medalha de La historia oficial (A história oficial, 1985), de Luis Puenzo: naquelas, um rapaz e uma moça, respectivamente, descobrem de forma traumática não serem filhos biológicos dos que os criaram, enquanto, nesta, uma mãe passava a interrogar-se sobre a origem da filha adotiva. E ainda a Eva y Lola (2010), de Sabrina Farji, em que Eva, filha de um desaparecido, revela à amiga que ela foi entregue a desconhecidos assim que nasceu numa prisão clandestina, cabendo a Lola superar ou não a negação da verdade. Filmes em que presente e passado se imbricam em dolorosas histórias familiares, repletas de segredos e coisas não ditas, como em Cordero de Diós (2008), de Lucía Cedrón.

E também a Jogo das decapitações (2013), de Sérgio Bianchi, sobre um mestrando em ciências sociais, cuja dissertação irá abordar a constituição dos grupos armados durante a ditadura. Leandro – não mais adolescente, mas ainda não adulto – se debate entre o domínio sufocante da mãe, uma ex-militante que passou pela experiência da tortura, e a busca da própria identidade, por meio da recuperação do passado do pai, um antigo adepto do desbunde, isto é, do outro lado da moeda de uma geração cindida entre posicionamento político e atitude libertária.

E, por fim, a Legalidade (2019), de Zeca Brito, sobre uma jornalista, nascida em 1964, que, quarenta anos depois vai a Porto Alegre para saber quem foi sua mãe e acaba descobrindo também o nome de seu pai, ambos desaparecidos durante um confronto armado, e a O outro lado do paraíso (2014), no qual, baseado no relato autobiográfico do jornalista Luiz Fernando Emediato (1980), André Ristum conta, a partir do ponto de vista de um dos filhos, como os sonhos do pai são esmagados pelo golpe militar de 1964, ao ser preso por sua militância política um ano depois da família ter-se mudado do interior de Minas Gerais para Taguatinga (cidade-satélite de Brasília), em busca de uma vida melhor.[1]

Os diretores Cao Hamburger, Benjamín Ávila e Flavia Castro, em O ano em que meus pais saíram de férias (2006), Infancia clandestina (Infância clandestina, 2012) e Deslembro (2018), respectivamente, ofereceram obras ficcionais sobre situações que vivenciaram quando pequenos. No primeiro, Hamburger conta a história de Mauro, um menino fanático por futebol, o qual, aos doze anos, é deixado pelos pais, militantes políticos, com o avô paterno, logo no dia em que este falece. Obrigado a viver com um velho vizinho do avô, Mauro passa seus dias à espera de um telefonema dos pais, entre a tristeza pelo abandono e a euforia pela Copa de 1970. No fim, quando a mãe volta para buscá-lo, sozinha, o garoto assim expressa seu descontentamento pela ausência do pai: “E mesmo sem querer, nem entender direito, eu acabei virando uma coisa chamada exilado. Eu acho que exilado quer dizer que tem um pai tão atrasado, mas tão atrasado que acaba nunca mais voltando para casa”.

Os filmes de Cao Hamburger e Murilo Salles, apesar de se desenrolarem na época da ditadura, não focalizam tanto os fatos políticos, preferindo concentrar-se no desconhecimento dos filhos sobre a atividade do(s) pai(s) e na impossibilidade de identificar a causa de seu abandono, uma vez que o segredo que determina seu destino não lhes é revelado, tendo sido assim decidido pelos adultos. Nas palavras de Júlio César de Bittencourt Gomes:

“Nunca fomos tão felizes expressava, mais do que contava, uma história de ausência: a do pai, quase um desconhecido, que um dia fora embora sem dar notícias; a de referências que pudessem dar sentido às coisas; a de um porvir, enfim, minimamente realizável que pudesse acenar com alguma coisa para além de um presente perpétuo opressivo e acachapante”.

O slogan do governo, que dá título ao filme, conclamando os brasileiros à felicidade, não reverberava na solidão e no vazio que se instalam na vida de Gabriel, representante de uma geração perdida entre a versão triunfalista dos acontecimentos dada pelo poder e o silêncio dos pais. Desse modo, como salienta Gomes, o diretor confia antes à imagem do que à palavra a condução da história:

“Assim, a angústia e a sensação de estilhaçamento vividas pelo garoto nos são dadas a conhecer através da fragmentação dos planos, que mimetizam seu modo de perceber as coisas, e não por via de qualquer discurso palavroso e inútil; sentimos mais sua perplexidade diante da ausência de significado de tudo por acompanharmos a câmera que mostra o apartamento nu, do que se rastreássemos uma possível narrativa linear que explicasse o porquê das coisas”.

Infância clandestina – como Kamchatka – fala de uma criança envolvida num drama que ainda não pode entender em sua totalidade, mas que a marcou para sempre: o de ter que levar uma vida dupla por causa da ideologia dos pais. O filme de Ávila é mais incisivo, talvez porque se trate de uma história quase autobiográfica: Juan, um garoto de onze anos – filho e sobrinho de militantes montoneros, os quais, em 1979, regressam clandestinamente à Argentina, para continuar a lutar contra a ditadura – é obrigado a viver uma história familiar inventada e um jogo perigoso de constante mudança de identidade. Quando o esconderijo de seus pais é descoberto, ele e a irmãzinha são sequestrados, mas apenas Juan será libertado, sendo largado na porta da casa da avó.

Assim como Infância clandestina, Deslembro também se alinha mais com os documentários em que a memória afetiva se sobrepõe aos acontecimentos históricos: nele, é constante a presença de traços autobiográficos, contudo sempre reelaborados a fim de traçar, a partir de uma experiência pessoal, a trajetória coletiva de uma geração que cresceu à sombra da militância de seus familiares.

Com a promulgação da Lei da Anistia (28 de agosto de 1979), a família de uma jovem brasileira, exilada em Paris, resolve regressar à América Latina. Trata-se de um núcleo familiar multicultural e plurilíngue (todos falam francês, espanhol e português), pois, ao deixarem seu país, Joana e a mãe Bia alcançaram Santiago, onde conviveram com Mercedes, Luis e Paco até a queda de Allende (11 de setembro de 1973), quando as duas brasileiras e o chileno com seu filho fugiram para a França. Em Paris, Bia e Luis constituíram uma nova família, alegrada pela chegada de Léon. Joana, vulgo Jojô, não está feliz com a perspectiva de retornar à terra natal, da qual parece não guardar lembrança alguma, nem do pai, que lá morreu quando ela era pequena. Ao chegarem ao Rio de Janeiro, Jojô e Léon ficam perplexos com a acolhida que aguarda os anistiados. Pela entreaberta porta de vidro, que separa o setor de bagagens do saguão, eles observam com estranhamento a comemoração de cuja euforia não compartilham.

O sentimento que os dois expressam é o mesmo experimentado pela diretora Flavia Castro em seu regresso aos Brasil, aos catorze anos, depois de nove de ausência: “quando eu voltei […], tinha festa no aeroporto. Ainda atrás do vidro do desembarque, eu percebia a euforia lá fora: amigos, familiares, faixas, batucadas, jornalistas… A emoção dos adultos era a do reencontro, a minha era a da perda de tudo que tinha deixado em Paris – amigos, amores, projetos e a língua. Talvez, sentimento que eles, nossos pais, tivessem experimentado uma década atrás. Essa festa definitivamente não era a minha, não era a nossa. Mas a diferença entre o pranto de emoção dos adultos e o da minha tristeza era invisível”.

O convívio com a avó paterna, depositária do passado de Eduardo, se torna imprescindível para Joana ir desencavando e elaborando fatos que pareciam perdidos no limbo do esquecimento, uma vez que Bia sempre desconversa quando a filha toca no assunto. Assim, fragmentos de seu passado, que vinham aflorando desde o regresso ao Brasil, sob forma de sensações diante de certas situações, de imagens, vozes e sons, surgem em flashes e Joana, ao deparar-se num retalho de jornal da época com a foto da casa de sua infância, percebe que as lembranças daquele período se tornam cada vez mais prementes.[2] Segundo a diretora, em depoimento dado a Rafael Carvalho: “Foi durante a montagem do documentário Diário de uma busca, absorta por testemunhos, cartas, diferenças entre as minhas lembranças com as de outros familiares, que surgiu a vontade de ir mais longe em um trabalho sobre a memória”.

Como sugere a poesia de Fernando Pessoa,[3] que serve de mote ao filme, Joana passa por duas etapas consecutivas, a de recuperação da memória de um fato traumático e a de apaziguamento com esse passado. Por isso o título do filme se compõe da forma verbal “lembro” – que surge na tela da última à primeira letra –, à qual é acrescentado um prefixo de negação.

Nas palavras do escritor, filósofo e psicólogo Luiz Alfredo Garcia-Roza, “rememorar não significa apenas lembrar, mas também esquecer: na memória nada se perde, […] o passado se conserva integralmente, e […] o esquecimento é uma defesa contra a emergência desse passado armazenado cada vez que precisamos recorrer a ele. Isso queria dizer que a função maior e mais importante da memória não é lembrar, mas esquecer. Esquecemos para não nos afogarmos num interminável tsunami de lembranças”.

Se Deslembro é a elaboração do luto provocado pela ausência da figura paterna e a superação desse trauma, Infância clandestina é uma amarga reflexão que lança uma dúvida sobre a validade de uma luta intestina que beirou a loucura, em todos os países em que foi travada e em ambos os lados, como revelam também documentos e fotos descobertos, não faz muito tempo, no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, que mostram como os órgãos de segurança trataram os filhos de militantes de esquerda.

Por um período, acreditou-se que a ditadura brasileira não havia entregado filhos de opositores a outras famílias, embora na ficção já tivessem sido levantadas dúvidas a respeito disso: na telenovela Amor e revolução (SBT, 2011-2012), de Tiago Santiago, Renata Dias Gomes e Miguel Paiva, em que crianças são adotadas por militares; e em “Cenas de um sequestro”, que integra o volume Você vai voltar pra mim e outros contos (2014), de Bernardo Kucinski, no qual se insinua que houve tentativas de fazer adotar filhos de militantes por outras famílias. Nos últimos anos, porém, Eduardo Reina tem se dedicado a preencher essa lacuna de nossa história recente, primeiro numa obra ficcional, Depois da rua Tutóia (2016); em seguida num texto investigativo de cunho jornalístico, Cativeiro sem fim (2019). No romance, Verônica – filha de um casal de subversivos presos no DOI-Codi da Rua Tutóia (São Paulo) e entregue à família de um empresário que financiava a repressão – busca desvendar sua origem. No segundo livro, os chamados “bebês malditos”, de até quatro-seis anos de idade, são retirados de seus pais, mortos ou presos, na região do Araguaia (onde, acima dos seis anos os “filhos subversivos” eram considerados ideologicamente contaminados e, portanto, eliminados), no Rio de Janeiro, em Pernambuco, no Paraná e no Mato Grosso, para serem adotados ilegalmente por militares ou por famílias que apoiavam a ditadura.

Muitas crianças foram enviadas antes para a Argélia e, mais tarde, para Cuba, depois de terem sido fichadas como subversivas, quando não presas junto com os adultos ou obrigadas a assistir à morte dos pais, ou, ainda, a vê-los sendo seviciados ou depois de sessões de tortura, como foi apurado na série de cinco reportagens As crianças e a tortura (Rede Record), coordenada por Luiz Carlos Azenha e vencedora do Prêmio Esso de Telejornalismo 2013, e como relatam alguns dos entrevistados em 15 filhos (1996), em que Maria Oliveira e Marta Nehring recolheram os próprios depoimentos e os de outros filhos de militantes de esquerda presos e, em sua maioria, torturados e mortos durante a ditadura.

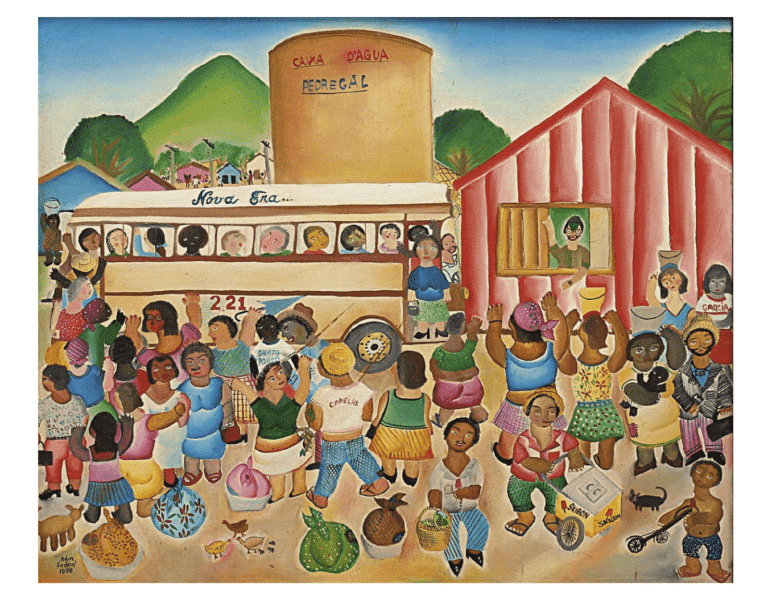

Outras crianças tiveram de exilar-se com seus familiares no Chile, em Cuba, no México, na Suécia, na Alemanha, na Bélgica, na França, na Itália, como foi relembrado por alguns dos entrevistados, no documentário citado acima, ou, em Diário de uma busca (2010), pela diretora Flavia Castro e seu irmão, ou em Repare bem (2012), em que Maria de Medeiros dá voz à filha e à companheira de Eduardo Leite “Bacuri”, Eduarda e Denise Crispim, ou, ainda, pelos filhos de Mara Curtiss Alvarenga e Affonso Alvarenga em Setenta (2013), de Emília Silveira. No depoimento “extra” que abre o filme de Maria Oliveira e Marta Nehring, Ivan Seixas, aponta, como música representativa do período, Aos nossos filhos (Ivan Lins e Vitor Martins, 1978), tentando citar parte da letra: “Perdoem a cara amarrada/ perdoem a falta de ar/ os dias eram assim.” –, mas não bastou pedir perdão para fazer com que os pequenos e os jovens pudessem superar o trauma sofrido e não fazer cobranças, como acontece, por exemplo, nos documentários argentinos Encontrando a Víctor (2004), de Natalia Bruschstein, com indagações acerca dos silêncios sintomáticos que se instalam quando se confrontam vida familiar e militância política [4], e El tiempo y la sangre (2004), de Alejandra Almirón, que registra o depoimento da ex-montonera Sonia Severini, a qual se interroga sobre o que sobrou da prática revolucionária e se defronta com o queixume dos filhos dos militantes de sua geração. No que tange a essa questão do abandono, o filme mais emblemático é o de Macarena Aguiló, El edificio de los chilenos (O prédio dos chilenos, 2010).

Macarena Aguiló, aos nove anos de idade, passou a participar do Proyecto Hogares [Projeto Lares], no qual sessenta crianças chilenas, filhos de militantes do MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), integraram as chamadas “famílias sociais”, junto com voluntários que substituíram os pais biológicos quando estes, no fim dos anos 1970, voltaram ao Chile para se engajarem na luta clandestina contra a ditadura.[5] O projeto comunitário foi desenvolvido antes na Bélgica (de forma mais livre) e depois em Cuba, onde as crianças moraram todas juntas num edifício perto de Havana, que ficou conhecido como “o prédio dos chilenos”.[6] Apesar de ter protagonizado os acontecimentos, a cineasta os narra de forma contida, sem transformar sua obra num confronto entre gerações, sem cobranças e sem julgar o resultado final da ação política dos pais.

Como sublinha Jorge Ruffinelli: “Macarena Aguiló enfrenta o tema […], com tenacidade e doçura. É uma obra aparentemente suave por seu estilo, porém de uma força poderosa na construção de significados. O prédio dos chilenos é melancólico e, ao mesmo tempo, no que diz respeito à autora e a seus “irmãos sociais”, aqui convocados, funciona como uma espécie de exercício terapêutico que consiste, antes de tudo, em testemunhar e falar, embora, como vários assinalam, nunca puderam levar adiante esse diálogo com os próprios progenitores quando voltaram para suas famílias. O documentário é doloroso – como uma ferida aberta – e, ao mesmo tempo, antissentimental e antimelodramático. Um tema, que poderia ter aberto as portas à manipulação emocional, ao contrário, é cauto, fino, inteligente. Sabe-se […] que a emoção mais profunda se realiza na relação entre o que se diz e o que se cala. E seu documentário cala e diz, de muitas formas: com o uso das cartas de seus pais, que a jovem milagrosamente guardou (‘tesouro escondido’); com os testemunhos – incluindo o revisionismo ideológico – dos participantes históricos (o mais eloquente aqui é Iván, o ‘pai social’); com desenhos e sequências de animação de grande densidade simbólica; com numerosas fotos e algumas filmagens de arquivo e outras novas sobre os lugares (o ‘prédio’, a escola cubana) em que viveram; o registro do espírito de atividade coletiva das crianças (trabalho e brincadeiras) e o da solidariedade de Cuba com o Chile”.

Em Calle Santa Fe (Rua Santa Fe, 2007), Carmen Castillo, companheira de Miguel Enríquez, chefe do MIR morto em combate, havia focalizado Macarena Aguiló trabalhando em seu documentário e entrevistado a mãe da diretora sobre o Proyecto Hogares, mas esta continuou justificando as escolhas do passado. E é à mãe e a seu atual companheiro que a cineasta entrega, digitalizadas e encadernadas, as cartas que recebeu no exílio cubano, as quais, no entanto, como sublinha Ruffinelli, “nunca conseguiram substituir a ausência. De alguma forma, O prédio dos chilenos é uma devolução. É uma ‘carta’ cinematográfica que uma daquelas meninas, hoje adulta, entrega a nós, a toda uma geração cegada pelo idealismo. O filme é uma contribuição documental importante para a história, porém, antes de tudo, implica um desejo de comunicação. Numa sequencia, uma menina reflete sobre o porquê de os adultos nunca levarem a sério suas reflexões ou seus conselhos. Desta vez, é preciso escutar e ver – e aceitar – com ouvidos e olhos bem abertos”.

Com 15 filhos, Encontrando a Víctor, El tiempo y la sangre e O prédio dos chilenos, adentra-se no campo dos documentários rodados por uma nova geração de cineastas na Argentina, no Uruguai, no Brasil, no Chile e no Paraguai.

Os realizadores de Papá Iván (Papai Iván, María Inés Roqué, 2000), Los rubios (Os loiros, Albertina Carri, 2003), M (M, Nicolás Prividera, 2007), El (im)posible olvido (O esquecimento (im)possível, Andrés Habbeger, 2016), da animação macabra La matanza (María Giuffra, 2005) e dos já citados El tiempo y la sangre e Encontrando a Víctor, em linhas gerais, opõem a memória do extermínio e do desaparecimento à amnésia imposta pelo terrorismo de Estado.

São documentários em primeira pessoa,[7] cujas narrativas fragmentadas correspondem às peças de um quebra-cabeça no qual, frequentemente, falta um elemento para completar a figura: no filme de Prividera, é sintomática a presença do quadro de cortiça em cujo centro o autor coloca o retrato da mãe, para ir agregando dados ao redor de uma personagem que o olhar alheio não consegue capturar em sua totalidade. Dentre esses documentários argentinos, M é o que se propõe de forma mais declarada a fazer a passagem do plano individual para o coletivo, uma vez que a indagação do diretor é mais abrangente do ponto de vista histórico, mas, ao mesmo tempo, não deixa de apresentar um ato simbólico muito significativo na esfera pessoal: o de dar uma espécie de sepultura à mãe (o pequeno monumento inaugurado no local de seu trabalho), num desses cerimoniais que dão um sentido à vida, ao devolver-lhe sua forma mais comum, banal, costumeira.

Em Papai Iván, assim como em Encontrando a Víctor, é a mãe a desempenhar um papel fundamental na tarefa rememorativa, pois é de sua fala que María Inés Roqué extrai detalhes significativos sobre a figura paterna. Apesar do predomínio do relato de Azucena Rodríguez sobre os depoimentos de companheiros das FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) e de montoneros, o que possibilita o surgimento do homem e não apenas do militante, no fim, é a identidade do herói que se impõe e para a diretora, enquanto filha, permanece aberta, de forma dolorosa, a questão que marcou sua infância: a ausência do pai, cuja sombra se projeta sobre sua vida adulta.

Nesse sentido, tendo a concordar com Ana Amado, quando alude a uma cena edipiana que se instaura em Papai Iván e em outros filmes como La matanza, El tiempo y la sangre, Encontrando a Víctor e Os loiros (que eu excluiria), e uma vez que se trata de obras de cineastas mulheres, cuja presença marcante dentre os autores de documentários autobiográficos sobre a memória é assinalada pela própria ensaísta, preferiria referir-me a essas diretoras como Electras enlutadas, por não conseguirem – como transmitem suas realizações – preencher o vazio afetivo decorrente da perda da figura paterna ou por esta não corresponder à imagem que elas construíram durante a infância, como acontece em Diário de uma busca e, por vias tortas, em Cuchillo de palo (Espeto de pau, 2010), de Renate Costa.

Se, com Secretos de lucha (Segredos de luta, 2007), Maiana Bidegain reconstitui de forma épica a resistência de seu pai e demais familiares à ditadura no Uruguai,[8] Flavia Castro, no acima mencionado Diário de uma busca, ao investigar a vida e a morte misteriosa do pai, se interroga sobre a ausência deste da memória gloriosa da oposição à ditadura, à qual pertencem os pais de Joca Grabois, Priscila Arantes, Wladimir e Gregório Gomes, Janaina e Edson Telles, Ernesto Carvalho, Marta Nehring, André Herzog, Chico Guariba, Telma e Denise Lucena, Maria Oliveira, Tessa Lacerda e Rosana Momente, arrancados do limbo da indeterminação jurídica, ao qual haviam sido condenados, pelos depoimentos dados no já referido 15 filhos, bem como Carlos Marighella e sua mulher Clara Charf, resgatados por Isa Grinspum Ferraz em Marighella (2012), e Iara Iavelberg e seu companheiro Carlos Lamarca, relembrados por Flávio Frederico com Em busca de Iara (2013); um reconhecimento ao qual se esquiva o personagem de Maria Clara Escobar, em Os dias com ele (2013), quando a cineasta não consegue mergulhar num passado quase desconhecido para ela, pois o pai se subtrai a ser retratado, a responder às inquietações da filha sobre “os silêncios históricos e pessoais” que a intrigam, sendo outras suas inquietações.

Numa sequência do filme, a cadeira vazia enquadrada surge como símbolo dessa constante negação do entrevistado de entregar-se à câmera, a qual tenta inutilmente vasculhá-lo, surpreendê-lo, mesmo quando ele está ou parece estar distraído. É ao redor dessa recusa que lhe impede de representar cinematograficamente o passado paterno que Maria Clara Escobar constrói sua obra, como se fosse um diário de filmagens.

Enquanto Paula Fiuza, em Sobral – o homem que não tinha preço (2012) traça o itinerário do advogado Heráclito Fontoura Sobral Pinto, famoso por ter defendido muitos presos políticos, durante o Estado Novo e no período da ditadura civil-militar, Antonia Rossi, em El eco de las canciones (O eco das canções, 2010) parece mais interessada em resgatar uma viagem introspectiva muito pessoal, numa espécie de “processo de autoconhecimento, reflexão e reconstrução identitária” (como afirmou Natalia Christofoletti Barrenha), vagando, ao sabor das lembranças, entre o Chile, país de origem de seus pais, e a Itália, terra do desterro, onde ela nasceu, numa obra em que a fissura entre visual e sonoro é levada ao extremo, ao contrário de Renate Costa, a qual, no já referido Espeto de pau, ao focalizar um caso que afetou sua família, consegue traçar um quadro da ditadura do silêncio e do consenso imposta no Paraguai.

O dia que durou 21 anos (2012), de Camilo Tavares, foge desse filão de documentários em primeira pessoa ou centrados num personagem, pois procura reconstruir uma memória histórica e coletiva dos acontecimentos que abalaram o Brasil em 1964, embora estes tenham afetado diretamente a vida do diretor. Ao contrário, não deixam de ser reflexões mais pessoais as de Pablo Larraín, que se distanciou tanto das ideias conservadoras de seu pai, quanto daquelas da velha esquerda, na trilogia ficcional dedicada aos dezessete anos da ditadura chilena. Iniciada com Tony Manero (Tony Manero, 2008) e levada adiante em Post mortem (Post mortem, 2010), culmina em No (Não, 2012), filme sobre a disputa entre esquerda e direita no plebiscito de 1988. A recusa às pretensões do general Augusto Pinochet de permanecer no poder acaba ganhando exatamente porque, graças a um jovem publicitário, os surrados slogans da propaganda de esquerda são substituídos por uma campanha de persuasão baseada na lógica da publicidade capitalista.

As narrativas desses novos realizadores latino-americanos sobre ocorrências que, frequentemente, se deram antes de seu nascimento ou quando eles ainda não podiam compreendê-las – nas quais, não raro, a causa revolucionária dos adultos entra em contraste com as necessidades afetivas dos mais jovens –, muitas vezes, são relatos privados e públicos, histórias familiares e coletivas ao mesmo tempo, porque contadas por quem têm laços de parentesco com os protagonistas dos fatos focalizados.

É o caso dos argentinos Benjamín Ávila, filho de uma montonera e irmão de um menino sequestrado e reencontrado apenas em 1984; Natalia Bruschstein, filha de Víctor Bruschstein Bonaparte, integrante do PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores–Ejército Revolucionario del Pueblo), desaparecido em 1977; Albertina Carri, filha dos montoneros Roberto Carri e Ana María Caruso, sequestrados em 1971 e desaparecidos em 1977; Lucía Cedrón, filha do diretor Jorge Cedrón, exilado na França junto com sua família e morto em circunstâncias misteriosas; María Giuffra, filha de um desaparecido; Andrés Habbeger, filho do jornalista e militante Norberto Habbeger, desaparecido no Rio de Janeiro em 1978; Nicolás Prividera, filho de Marta Serra, sequestrada e desaparecida; María Inés Roqué, filha do montonero Juan Julio Roqué (vulgo Iván Lino), assassinado em 1977; dos brasileiros Flavia Castro, filha de um exilado, o jornalista Celso Afonso Gay Castro; Maria Clara Escobar, filha do dramaturgo, poeta e ensaísta Carlos Henrique Escobar; Isa Grinspum Ferraz, sobrinha de Clara Charf, companheira de Marighella; Paula Fiuza, neta de Sobral Pinto; Cao Hamburger, sobrinho de um preso político, o cenógrafo e figurinista Flávio Império, e filho dos professores Ernest Hamburger e Amélia Império Hamburger, detidos por um breve período em 1970, quando o futuro diretor e seus quatro irmãos foram viver com as avós; Marta Nehring, filha de Norberto Nehring, integrante da ALN (Aliança Libertadora Nacional), morto sob tortura em 1970, e Maria Oliveira, filha dos ex-presos políticos Eleonora Menicucci de Oliveira e Ricardo Prata; da roteirista e produtora Mariana Pamplona, sobrinha de Iara Iavelberg, cuja vida e militância são reconstruídas, desmontando a versão oficial de seu suicídio; de André Ristum, nascido em Londres, filho de militantes estudantis de Ribeirão Preto, obrigados a se exilarem em 1967; de Camilo Tavares, que nasceu no México durante o exílio do pai, o jornalista e escritor Flavio Tavares; da chilena Macarena Aguiló, filha de Hernán Aguiló e Margarita Marchi, militantes do MIR; de Antonia Rossi, filha de exilados chilenos; da paraguaia Renate Costa, sobrinha de Rodolfo Costa, preso e torturado durante a ditadura de Alfredo Stroessner por ser homossexual; de Maiana Bidegain, filha e sobrinha de militantes políticos, nascida na França, país em que seu pai se refugiou depois de ter sido preso e torturado no período militar uruguaio.

Se se excetuarem um ou outro, os documentários mencionados neste texto são narrados em primeira pessoa. Os cineastas estão presentes com suas histórias pessoais, suas indagações sobre o passado, suas reflexões sobre a projeção dos acontecimentos de outrora no tempo atual, e estão presentes também fisicamente, com seus corpos, suas vozes: são os protagonistas de suas obras.

Beatriz Sarlo posicionou-se contra essa proliferação de relatos em primeira pessoa, nos quais, ao preferir “recuperar e privilegiar uma dimensão mais ligada ao humano, ao cotidiano, ao mais pessoal”, teria sido preterida “a dimensão mais especificamente política da história”. De fato, em sua maioria, esses documentários não são assertivos, mas interativos; não fornecem respostas, mas levantam novas perguntas; ao abrirem a “gaveta dos achados”, isto é, ao acionarem a memória, não procuram restabelecer a verdade histórica, mas buscam a verdade de cada obra, pois como afirmou Iberê Camargo: “A verdade da obra de arte é a expressão que ela nos transmite. Nada mais do que isso”. Consequentemente, em vez de ver nessa opção um esvaziamento da questão política, parece-me mais interessante pensar nela como outra forma de escrever uma história – e não apenas privada, mas também coletiva –, engendrada por esses novos agentes, a partir de uma esfera pessoal em que o político e o afetivo se imbricam.

Assim sendo, nem sempre é possível concordar com Ana Amado, quando observa que se verificou uma passagem da memória dos protagonistas daqueles anos para uma espécie de “pós-memória” de seus descendentes, termo que toma emprestado de Marianne Hirsch, para quem ele designa obras de segunda geração, ou seja, as realizadas por artistas que relatam experiências traumáticas vividas indiretamente, pois anteriores a seu nascimento, transmitidas de forma tão profunda no âmbito familiar, a ponto de se constituírem em memórias pessoais. No caso dos filmes em tela, não podemos esquecer que, na maioria das vezes, os protagonistas dessas histórias foram também os próprios diretores em sua infância ou adolescência.

Sem desconhecer que vários cineastas se preocuparam mais do que outros em recuperar a história de seus antecessores – refiro-me aos realizadores de O dia que durou 21 anos, Sobral – o homem que não tinha preço, Em busca de Iara, Segredos de luta, nascidos depois dos acontecimentos narrados, mas também de Marighella, M, Papai Iván, La matanza, 15 filhos, Diário de uma busca –, não dá para não ressaltar o embate entre gerações que se estabelece em filmes como Encontrando a Víctor, Os dias com ele ou Espeto de pau, em que, mais do que o resgate de páginas da vida de seu tio, o que interessa a Renate Costa é contrastar o conservadorismo e o conformismo do pai diante do drama familiar e nacional, ou reconhecer que em O prédio dos chilenos, O eco das canções e Os loiros, embora as questões anteriores não estejam ausentes, o que se torna central é a construção da própria história, da própria identidade.

Albertina Carri, por exemplo, não aceita a versão dos fatos consolidada pela geração anterior e expressa essa recusa ao incorporar a leitura do fax em que a Comissão de Cinema, constituída por ex-militantes, lhe cobra uma maior presença de depoimentos que destaquem o lado heroico da história a ser filmada; depoimentos que estão presentes na obra, porém tangencialmente, como um dado a mais e não como elementos determinantes, pois a diretora prefere confiar antes em sua memória intuitiva e, mais do que reconstruir uma ocorrência do passado, está interessada em registrar como a revive no presente, à medida que vai elaborando seu filme, um filme “sobre o sentimento da ausência, sobre o vazio, que pede explicação sobre essa ausência” (nas palavras de Daniela Reynoso, reportadas por Miguel Pereira).

Nesse sentido, o que se evidencia em Os loiros é a busca e não o resultado, são as várias possibilidades de abordar a reconstituição do sequestro e do desaparecimento dos pais – bem como suas consequências na vida da cineasta e das irmãs – por meio do predomínio da metalinguagem, do emprego de bonecos e acessórios Playmobil para recompor situações familiares desfeitas e o próprio acontecimento traumático, da construção ficcional que contamina o documentário, do desdobramento da protagonista, com a presença frequentemente simultânea da atriz que interpreta Albertina e da própria diretora em cena, o que vem embaralhar a voz narrante em primeira pessoa. São essas mediações, porém, que permitem à cineasta distanciar-se dos fatos relatados, superar o trauma, tirar o luto, afirmar sua história e não a dos pais.

Se é verdade que, antes, “o romance era dos pais“, como sugere Zambra, não é menos verdade que muitos desses novos cineastas já saíram da “penumbra” na qual estavam à espreita dos adultos – esperando por eles, como faziam as personagens ficcionais de Gabriel e Mauro em Nunca fomos tão felizes e O ano em que meus pais saíram de férias –, para escreverem seus próprios relatos, suas próprias cartas e diários cinematográficos, seus próprios romances.

*Mariarosaria Fabris é professora aposentada do Departamento de Letras Modernas da FFLCH-USP. Autora, dentre outros livros, de O neo-realismo cinematográfico italiano: uma leitura (Edusp).

Versão modificada de artigo que integrou o volume Imagem, memória e resistência, organizado por Yanet Aguilera e Marina da Costa Campos (Discurso Editorial, 2016).

Referências

AMADO, Ana. “Subjetividad, memoria y política en el nuevo documental”. In: MACHADO, Rubens Jr. et al. VII estudos de cinema e audiovisual Socine. São Paulo: Socine, 2012.

BARRENHA, Natalia Christofoletti. “Herdeiros do exílio: memória e subjetividade em três documentários chilenos contemporâneos”. Doc on-line – Revista digital de cinema documentário, Covilhã, n. 15, dez. 2013. Disponível em: <www.doc.ubi.pt>.

CAMARGO, Iberê. “Gaveta dos guardados”. In: ________. Gaveta dos guardados. São Paulo: Cosac Naify, 2009, p. 29-32.

CARVALHO, Rafael. “A luta pelo não esquecer é tema de Deslembro” (21 jun. 2019). Disponível em: <atardeuol.com.br/cinema/noticias/2068941-a-luta-pelo-não-esquecer-e-tema-de-deslembro>.

CASTRO, Flavia. “O exílio invisível das crianças” (30 mar. 2014). Disponível em: <https://www.huffpostbrasil.com/flavia-castro-o-exilio-invisivel-das-crianças_a_21667 646/>.

CIRRI, Massimo. Un’altra parte del mondo. Milão: Feltrinelli, 2016.

CUERVO, Oscar. “El cine de la herencia política: Nicolás Prividera, Albertina Carri”. In: BERNINI, Emilio (org.). Después del nuevo cine: diez miradas en torno al cine argentino contemporáneo. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras/ Universidad de Buenos Aires, 2018.

GARCIA-ROSA, Luiz Alfredo. Um lugar perigoso. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

GOMES, Júlio César de Bittencourt. “O cinema brasileiro (em mim)”. Teorema – crítica de cinema, Porto Alegre, n. 13, dez. 2008.

HIRSCH, Marianne. “The generation of postmemory”. Poetics today, Durham, v. 29, n, 1, spring 2008. Disponível em: <poeticstoday.dukejournals.org>. Acesso em: 3 jun. 2014.

PAULS, Alan. [Orelha]. In: ZAMBRA, Alejandro. Formas de voltar para casa. Trad. José Geraldo Couto. São Paulo: Cosac Naify, 2014.

PEREIRA, Miguel. “Carri e Murat: memória, política e representação”. Significação, São Paulo, n. 32, 2009, revista eletrônica.

PESSOA, Fernando. Novas poesias inéditas. Lisboa: Ática, 1973.

PIEDRAS, Pablo; BARRENHA, Natalia Christofoletti. Silêncios históricos e pessoais: memória e subjetividade no documentário latino-americano contemporâneo. Campinas: Editora Medita, 2014.

RUFFINELLI, Jorge. “El edifício de los chilenos” (2010). Disponível em: <www.cinechile.cl>. Acesso em: 23 jun. 2014.

SARLO, Beatriz. Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. Trad. Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras; Belo Horizonte: UFMG, 2007.

ZAMBRA, Alejandro Formas de voltar para casa. São Paulo, Planeta, 2019.

Notas

[1] A produção incorpora filmagens inéditas do golpe militar de 1964, realizadas pelo cinegrafista Jean Manzon nos dias 31 de março e 1° de abril, e imagens de Brasília, contradições de uma cidade nova (1967), curta-metragem censurado de Joaquim Pedro de Andrade.

[2] Conforme alerta Oscar Cuervo, no entanto, “os mecanismos das lembranças não são transparentes, sempre sobra um resto opaco”. Um bom exemplo, nesse sentido, é o filme Das Lied in mir (O dia em que eu não nasci, 2010), de Florian Cossen, no qual uma jovem nadadora profissional de nacionalidade alemã, ao ouvir, no aeroporto de Buenos Aires enquanto esperava uma conexão para o Chile, uma canção de ninar em espanhol, reconhece a letra e a melodia que a embalaram na terna infância. Recupera, assim, seu breve passado argentino de filha de desaparecidos e sai em busca de seus parentes, ao descobrir que, ao adotá-la, quando tinha três anos de idade, seus pais a tiraram de sua família biológica.

[3] “Deslembro incertamente. Meu passado” (1934): “Deslembro incertamente. Meu passado / não sei quem o viveu. Se eu mesmo fui, / está confusamente deslembrado / e logo em mim enclausurado flui. / Não sei quem fui nem sou. Ignoro tudo. / Só há de meu o que me vê agora – / o campo verde natural e mudo / que um vento que não vejo vago aflora. / Sou tão parado em mim que nem o sinto. / Vejo e onde [o] vale se ergue para a encosta / vai meu olhar seguindo meu instinto / como quem olha a mesa que está posta”.

[4] Também em Torre das donzelas (2018), de Susanna Lira, as presas políticas do Presídio Tiradentes (São Paulo) relatam suas dificuldades em contar aos familiares o que lhes aconteceu no período em que estiveram encarceradas.

[5] Esse fato é abordado também em Deslembro, pois Luis deixará os filhos no Brasil, para participar da tentativa de contragolpe ao governo Pinochet, articulado pelo MIR, alcançando o Chile pelo caminho de Pablo Neruda. Tratava-se de entrar na Argentina para cruzar a Cordilheira dos Andes e alcançar Santiago, isto é, percorrer ao contrário o itinerário do poeta comunista em 1948, para se subtrair à prisão decretada em virtude da Lei Maldita, episódio reconstruído no filme Neruda (Neruda, 2015), de Pablo Larraín. Joana briga com Luis pelo que considera falta de atenção aos dois meninos, dizendo-lhe que não quer ir para Cuba. É o receio de um novo exílio, mais um “exílio invisível”, como o denominou Flavia Castro, a que esteve sujeita a prole dos militantes naqueles anos.

[6] Essa não era uma prática nova, uma vez que, em 26 de março 1933, havia sido inaugurada, na União Soviética, a “Casa Internacional para a infância Elena Stasova”, mais conhecida como Interdom (Internatzionalny Dom), que vinha substituir o pequeno colégio internacional para filhos de comunistas de Vaskino, nos arredores de Moscou. Situado em Ivanovo, cidade têxtil a 290 km a noroeste da capital, o internato havia sido fundado, sob a direção da seção soviética da Ajuda Internacional Vermelha, para acolher e educar “os melhores filhos dos melhores revolucionários do mundo”, conforme escreveu o jornalista Massimo Cirri em Un’altra parte del mondo. Enquanto os pais lutavam contra a ideologia fascista, na “Oxford soviética”, as crianças cresciam, frequentemente, solitárias, infelizes e desarraigadas. Essa saga, que se prolongou até tempos mais recentes, foi registrada no documentário português Os filhos de Ivanovo (2003), de Ivan Dias, e em Os filhos da clandestinidade: a história da desagregação das famílias comunistas no exílio (Lisboa: Bertrand, 2016), do historiador Adelino Cunha, além do supracitado livro de Cirri.

[7] Estou deixando de lado a discussão sobre qual poderia ser a melhor expressão para designar a presença do eu no discurso documental: “documentário em primeira pessoa”, “documentário subjetivo” ou “documentário performativo”. Nesse sentido, cf. os textos em que ele foi amplamente tratada, como os ensaios recolhidos por Pablo Piedras e Natalia Christofoletti Barrenha e o artigo desta mesma autora.

[8] O balanço que resulta do documentário Decile a Mario que no vuelva (Diga a Mario que não volte, 2007), de Mario Handler, é mais desencantado.