Por JOSÉ LUÍS FIORI*

Um meteorito no céu do futuro.

“Netanyahu opposed Oslo from the beginning. He saw Israel as a Jewish community besieged by hostile Arabs and Muslims who wanted destroy it. He considered the Arab-Israeli conflict a perpetual fact of life that could be managed but would never be resolved” (Benn, A. “The end of the Old Israel”, Foreign Affairs, July/August 2016).

Muitas vezes, a releitura da história é o melhor caminho para entender um conflito tão violento, assimétrico e prolongado como a guerra entre judeus e palestinos, que já dura cerca de 70 anos, e é talvez o mais longo da história moderna. Muitos consideram tratar-se de uma “guerra religiosa” entre duas seitas monoteístas que reivindicam a mesma origem, e que compartem o mesmo fundamentalismo dogmático.

Entretanto, por mais surpreendente que seja, a disputa entre judeus e palestinos não tem relação com o Islã ou com o islamismo. Pelo contrário, sua origem social e intelectual tem a ver com a perseguição dos judeus nos países católicos da Europa Central, sobretudo no Império Austro-Húngaro (1867-1918), durante a segunda metade do século XIX. Foi aí que nasceu o jornalista judeu Theodor Herzl (1860-1904), o grande promotor, organizador e primeiro presidente da Organização Sionista Mundial, fundada na cidade da Basileia, Suíça, em 1897.

Herzl havia publicado em Viena, no ano anterior, o livro O Estado judeu – uma espécie de “pedra fundacional” do sionismo – no qual ele propunha que os judeus de todo o mundo se reunissem num mesmo Estado nacional e independente. Uma ideia que estava de acordo com o espírito do seu tempo e com as ideias nacionalistas que agitavam a Europa Central, que acabaram implodindo o Império Austro-Húngaro. Com a diferença, com relação aos sérvios, checos, húngaros, croatas e outras nacionalidades que reivindicavam a mesma coisa, que os judeus estavam reivindicando um território imaginário de onde haviam se retirado há 1.800 anos.

Um território que esteve primeiro sob domínio do Império Romano, e depois sob o domínio islâmico do Império Otomano (1300-1919), que não proibiu a religião judaica, e onde os judeus sempre encontraram refúgio contra a perseguição cristã, desde os tempos da Inquisição Ibérica (1478-1834) e durante toda a história do Império Habsburgo ou Austríaco (1526-1867), que era profunda e radicalmente católico.

Muito provavelmente, o projeto de Theodor Herzl teria caído no vazio e teria se transformado em mais uma das “desilusões nacionalistas” do século XIX, se não fosse pelo fato de ele ter recebido o apoio da Grã-Bretanha quase no final da Primeira Guerra Mundial, quando Arthur Balfour – ministro de Relações Exteriores britânico – declarou que “o governo de Sua Majestade encarava favoravelmente o estabelecimento na Palestina, de um lar nacional para o Povo Judeu”. E esta “Declaração Balfour”, feita no ano de 1917, adquiriu muito mais importância no momento em que a Liga das Nações concedeu à Grã-Bretanha, em 1922, um “Mandato Internacional” sobre a Palestina, que então era habitada por uma maioria árabe e muçulmana, com a participação de apenas 11% de judeus, sendo que a maioria havia emigrado para ali no início do século XX, já atendendo ao apelo de Herzl.

Por isso não é necessário dizer que esse movimento imigratório aumentou imensamente depois que os britânicos assumiram o governo da Palestina, e quase 350 mil judeus de todo o mundo imigraram para lá, entre 1922 e 1935, provocando uma primeira revolta palestina, contra o governo britânico, entre 1936 e 1939. Uma revolta que depois se manteve em estado crônico até a Grã-Bretanha decidir se desfazer do seu Mandato e abandonar a Palestina em 1947, quando os judeus já representavam 33% da sua população total.

Foi nesse momento que a Organização das Nações Unidas (ONU) referendou o projeto britânico da criação de “dois Estados” dentro do território, através de sua Resolução no 181, um para os judeus e outro para os árabes. A proposta foi imediatamente aceita pelos judeus e rejeitada pelos árabes, por razões mais ou menos óbvias. A ONU havia sido recém-criada e jamais teria tomado tal decisão se não contasse com o apoio decisivo da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos.

No caso norte-americano, depois de intenso debate, o governo de Henry Truman afinal se posicionou a favor da criação de Israel, sobretudo porque o Oriente Médio, onde se situa o pequeno território disputado, encontrava-se próximo do novo “centro dourado” do petróleo mundial. Foi assim que nasceu, no dia 14 de maio de 1948, o Estado de Israel, concebido por Theodor Herzl e apadrinhado pelas duas grandes potências anglo-saxônicas. E por isso mesmo, imediatamente teve início a primeira guerra entre Israel e os Estados árabes do Egito, Síria, Líbano e Jordânia. A guerra durou um ano e terminou com a vitória de Israel e a anexação israelita dos territórios da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental, além da entrega da Faixa de Gaza aos árabes, onde haviam se refugiado cerca de 700 mil palestinos expulsos de suas terras pela Resolução da ONU, já mencionada, e pela derrota árabe em 1948.

Em 1949, portanto, já estavam definidos os termos básicos de uma equação que não fecha até hoje, e que está na origem deste confronto recente entre judeus e palestinos, em maio de 2021. Basta dizer que ainda hoje, 70 anos após a repartição forçada do território palestino, vivem aproximadamente 13 milhões de pessoas entre o rio Jordão e o Mediterrâneo, metade da qual ainda é palestina: 3 milhões que vivem na Cisjordânia, sob ocupação militar israelense; 2 milhões que vivem como “cidadãos vigiados” dentro do próprio Estado de Israel; e, finalmente, 2 milhões que vivem na Faixa de Gaza, uma estreita faixa de terra que tem 412 km de comprimento e apenas 6 km de largura, um dos territórios mais densamente povoados do mundo, com escassez de água e uma infraestrutura sanitária, educacional e de comunicação extremamente precárias. Uma espécie de “território sitiado”, uma vez que Israel mantém o controle militar de suas fronteiras, seus portos e do seu espaço aéreo.

Num primeiro momento, logo depois do armistício de 1949, a Faixa de Gaza foi mantida sob governo palestino de 1949 a 1959, passando para o Egito entre 1959 e 1967. No entanto, depois da nova derrota árabe na “Guerra dos seis dias”, em 1967, Israel ocupou e incorporou seu território, junto com a Península do Sinai, as Colinas de Golã e Jerusalém Oriental, e a Faixa de Gaza ficou então sob domínio israelense até a assinatura dos Acordos de Paz de Oslo, em 1993, quando foi devolvida à Autoridade Palestina (AP), criada em 1994 exatamente para administrar os territórios de Gaza e da Cisjordânia.

Mesmo assim, foi só em 2005 que o primeiro-ministro israelita Ariel Sharon determinou a retirada completa de todos os judeus da Faixa de Gaza. E foi em seguida que o Hamas – uma nova facção palestina criada em 1988 – venceu as eleições internas e assumiu o governo da Faixa de Gaza em 2007, depois de uma guerra fratricida com as forças do Al-Fatah, a corrente hegemônica da OLP, liderada naquele momento por Yaser Arafat (1929-2004), e depois de sua morte, por Mahamoud Abbas. Como resposta imediata, Israel decretou o bloqueio econômico e militar completo – por terra, mar e ar – da Faixa de Gaza, e pouco depois elegeu como seu primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em 2009, um crítico ferrenho dos Acordos de Paz de Oslo e da retirada unilateral dos judeus da Faixa de Gaza:

Benjamin Netanyahu tomou posse como primeiro-ministro menos de dois anos depois da vitória do Hamas, e menos de dois meses após o primeiro grande bombardeio aéreo e terrestre israelense da Faixa de Gaza, que durou 21 dias e matou 1.400 palestinos e 15 israelenses, no início de 2009. Netanyahu também esteve à frente do novo bombardeio e invasão territorial de Gaza, no ano de 2014, que durou 51 dias e deixou 2.205 palestinos e 71 israelitas mortos; e agora de novo, no novo conflito de maio de 2021, que durou 11 dias e matou 232 palestinos e 27 israelitas.

Nesse mesmo período, em acordo com grupos religiosos de extrema-direita, o governo de Netanyahu patrocinou a ocupação judaica dos territórios palestinos da Cisjordânia, onde já vivem cerca de 600 mil colonos israelenses. Trata-se de um projeto claro e explícito de incorporação de quase toda a Cisjordânia ao território de um “novo Israel”, com supremacia inconteste dos judeus e sua capital na cidade de Jerusalém. Não é necessário dizer que este novo projeto descarta de forma definitiva a ideia da criação de um Estado Palestino, que havia sido inventada pelos ingleses e patrocinada pela ONU e pelos Estados Unidos, tendo sido referendada pelos Acordos de Paz de Oslo.

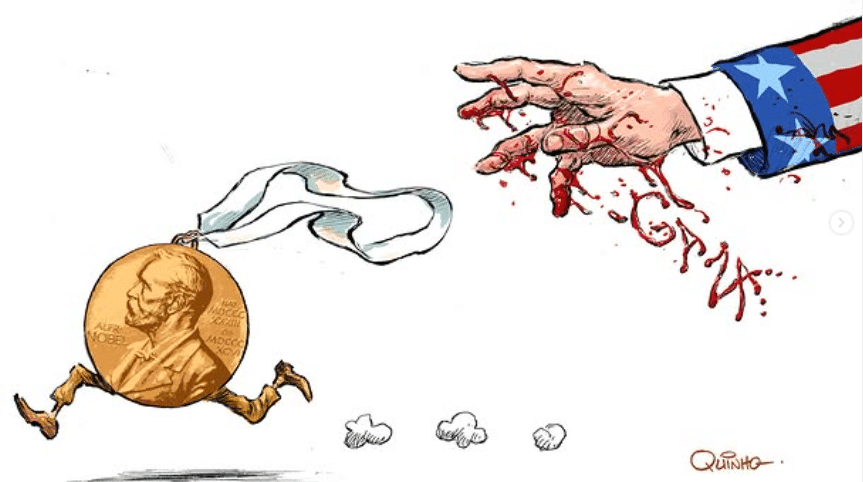

O novo projeto liderado por Benjamin Netanyahu e apoiado pela extrema-direita religiosa de Israel avançou a passos gigantescos nos últimos cinco anos, com o aval do governo norte-americano de Donald Trump, e hoje parece rigorosamente irreversível. Neste momento, os Estados Unidos de Joe Biden estão sem um projeto e uma ideia clara do que querem e do que ainda podem fazer, mas parece que também já entenderam que falar de “dois Estados” é apenas uma homenagem ao passado e uma declaração indireta de impotência, não havendo mais nada a fazer além de tentar diminuir os danos de um conflito que se “cronificou”. E agora, mesmo que acabe a “era Netanyahu” e assuma uma nova aliança de forças liderada pelo centrista Yair Lapid, envolvendo sete partidos extremamente heterogêneos, o governo deverá ser muito fraco e transitório, e só sobreviverá com o apoio do nacionalista de extrema-direita religiosa Naftli Benett, que é inimigo figadal da ideia dos “dois Estados”.

Portanto, deste ponto de vista, o projeto do “novo Israel” de Benjamin Netanyahu deverá seguir em frente, sobretudo quando se tem em conta que, pelo outro lado, a Autoridade Palestina está cada vez mais fraca e sem credibilidade mesmo entre os palestinos, enquanto a força militar do Hamas vem crescendo mas seguirá sendo impotente frente ao gigantesco poder militar israelita, pelo menos enquanto estes seguirem apoiados pelos Estados Unidos. Ao longo de 70 anos de conflito, Israel se transformou numa potência atômica, com uma ajuda militar norte-americana de 3,8 bilhões de dólares anuais, enquanto os palestinos sobrevivem graças a uma ajuda internacional filantrópica, que vem sendo indispensável até para o funcionamento da burocracia da Autoridade Palestina na Cisjordânia, e do próprio Hamas, na Faixa de Gaza.

No momento, não há a menor perspectiva de novas negociações de paz na região, e é pouco provável que isto volte a acontecer. O eixo geopolítico do mundo está se deslocando para a Ásia, e a importância estratégica do petróleo do Oriente Médio tende a diminuir nos próximos 50 anos. Além disso, o conflito entre judeus e palestinos, ou mesmo entre judaísmo e islamismo, é inteiramente alheio e irrelevante para as civilizações asiáticas. E mesmo no caso das potências ocidentais, esse conflito deverá perder densidade na medida em que se equacione a relação entre Estados Unidos e Irã, e se ampliem os chamados Acordos de Abraham, assinados no final da administração Trump, com o reconhecimento e aceitação do Estado de Israel por vários países árabes, além de Egito e Jordânia.

Se isto tudo ocorrer, o mais provável é que o conflito entre judeus e palestinos vá perdendo sua centralidade, e que a própria “causa palestina” vá ficando cada vez mais isolada e esquecida, apesar dos apoios e protestos retóricos das grandes potências, e dos próprios povos árabes. Um triste destino de dois povos que passariam quase despercebidos dentro do sistema internacional, caso não tivessem sido transformados em “inimigos siameses” pela xenofobia religiosa e pelo racismo dos “povos cristãos” da Europa Central, e pelo desejo norte-americano de construir uma cabeça de ponte militarizada no território petroleiro do Oriente Médio.

Talvez algum dia as potências anglo-saxônicas e os povos cristãos peçam desculpas ao povo palestino, como alguns já fizeram no passado com relação à sua perseguição dos judeus, e como a França e Alemanha acabaram de fazer, com relação ao genocídio das populações da Namíbia e de Ruanda, respectivamente. Mas se isto acontecer, deverá ser num futuro muito, muito além do horizonte visível do sistema mundial.

José Luís Fiori é professor do Programa de Pós-graduação em Economia Política Internacional da UFRJ. Autor, entre outros livros, de História, estratégia e desenvolvimento (Boitempo).