Por ÉRICO ANDRADE*

A radicalidade que o pensamento pós-colonial nos aporta não deve se resumir a reconhecer “contradições” nos filósofos chamados clássicos, mas deve tocar mesma a noção de cânone e de clássico

A resistência da filosofia brasileira às críticas pós-coloniais inicialmente fincou as suas bases na recusa explícita ao tratamento das questões “sensíveis” como o racismo e a misoginia no seio dos filósofos repetidos como clássicos. Por um bom tempo os trabalhos que tratavam desses temas tinham como foco mostrar que grandes filósofos têm contradições, mas que elas devem ser estendidas como excessos periféricos nos seus sistemas.

Apesar de serem explicitamente racista e nazista, Kant e Heidegger, por exemplo, dificilmente são questionados por essas razões nos cursos de graduação em filosofia. Casos como o de Locke (tratante de pessoas escravizadas) e Rousseau (explicitamente misógino) até bem pouco tempo gozavam da imunidade diplomática por portarem nas suas identidades o termo clássico. Tratamento bem diferente em relação a certas questões ou abordagens que sequer eram consideradas filosofia por não estarem na justa margem deste cânone. No entanto, diante dos estudos pós-coloniais e dos feminismos essa postura confortável começou a ser insustentável.

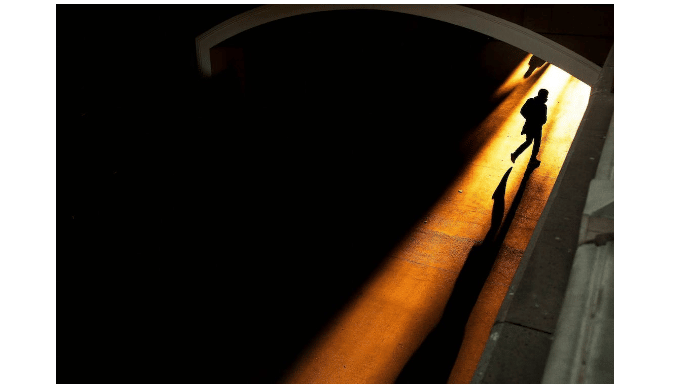

Assim, ainda que com timidez, a filosofia brasileira se viu obrigada a pelo menos escutar outras áreas em cujos campos as discussões pós-coloniais envolvem um acirramento do debate que passa, por exemplo, por posturas inimagináveis nos grandes cursos de graduação de filosofia do país como ter uma lista de referências bibliográficas afrocentrada ou só contendo mulheres, ao passo que ainda se percebe com frequência cursos em cujas referência só encontramos homens e brancos. Essa escuta da área ainda não parece querer abdicar dos clássicos, obviamente europeus e americanos, e é nesse momento que entra em cena outra estratégia para manter os clássicos… clássicos. A imagem não raramente usada para esse tipo de estratégia é a seguinte “não vamos jogar o bebê com a água do banho”. Ou seja, uma crítica necessária a esses filósofos não deve implicar a eliminação deles do cânone.

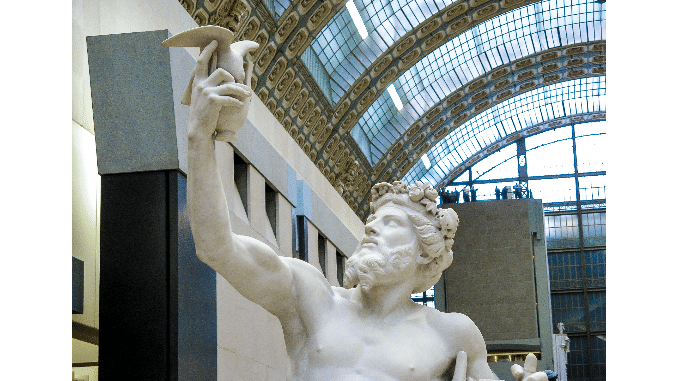

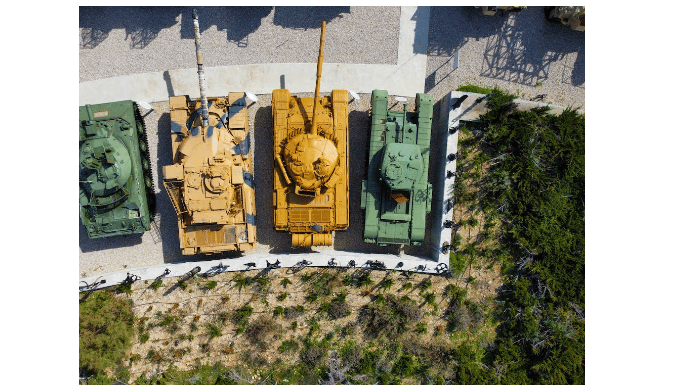

As questões que gostaria de colocar são as seguintes: qual é o bebê? Qual é a água? Quem é que joga o bebê? Essas questões orbitam em torno de um eixo comum, qual seja: há uma definição implícita do que é filosofia e daquilo que na filosofia é, em última análise, intocável do ponto de vista de sua função na história da filosofia. Não vamos jogar fora os clássicos. Deixemos as estatuas dos grandes filósofos em pé. É o que assere, em parte, a comunidade filosófica brasileira formada, com frequência, no pensamento desses filósofos. São teses e textos que se multiplicam guardando em comum uma disposição a conferir uma resposta a uma eventual falha ou contradição desses filósofos ou cidadãos ilustres para endossar que eles são muitas vezes de fato ilustres. A comunidade parece até aceitar que os universais podem sair da arena filosófica, mas não os filósofos universais.

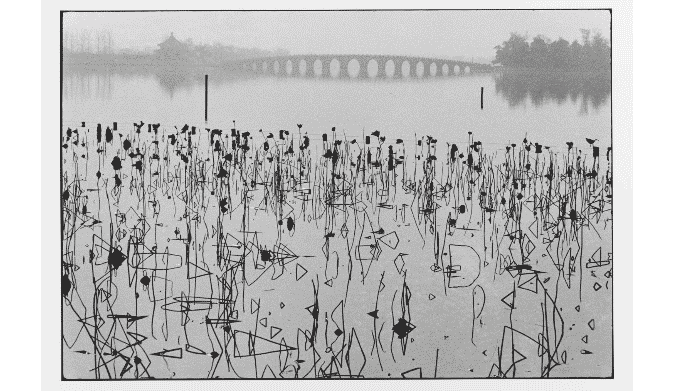

Nessa perspectiva, parece que conhecemos mais filosofia europeia do que lemos minimamente a filosofia produzida no Brasil. A desculpa antes era que a filosofia era a expressão do universal, apesar dos filósofos nunca terem escondido de que se tratava na verdade das suas cercanias como no caso emblemático de Heidegger que dizia sem pudor que o povo alemão é um povo metafísico. De fato, parece difícil sustentar – pelo menos sem algum constrangimento –a filosofia como esse universal abstrato, mas o seu endereço nos cursos de graduação parece ser o mesmo: sempre acima do equador. Essa é a razão pela qual artigos e teses, já existentes e com forte impacto sobre essas questões, dificilmente figuram nas referências bibliográficas dos cursos de graduação.

As filósofas brasileiras iniciaram parte importante da mudança mais substancial quando em rede abriram espaços para as mulheres que graças ao cânone masculino foram tomadas como menos capazes de fazer filosofia ou simplesmente silenciadas. No entanto, a centralidade da filosofia europeia e americana permanece ditando os rumos da filosofia brasileira ao ponto de Angela Davis nos passar uma espécie de corretivo ao perguntar porque nós brasileiros e brasileiras a tratamos com tamanha referência, lendo os seus textos e produzindo a partir deles, e silenciamos em face de pensadoras como Lélia Gonzalez cujo textos são praticamente inexistentes nas referências bibliográficas dos cursos de filosofia no Brasil. Para não falar da filosofia dos povos indígenas e africanos cujas ontologias são centrais para compreender outros rumos do pensamento; mais próximos da linha do equador.

Para retomar a pergunta da filósofa americana a resposta que eu lhe ofereceria é que nós não apenas não estamos ainda dispostos a abrir mãos dos clássicos como os defendemos sempre diante de qualquer ataque, uma vez que se produz muito mais textos no Brasil para defender os filósofos do que textos que radicalizem uma reflexão sobre as bases filosóficas que conectam esses pensadores a posições que hoje em dia dificilmente aceitamos.

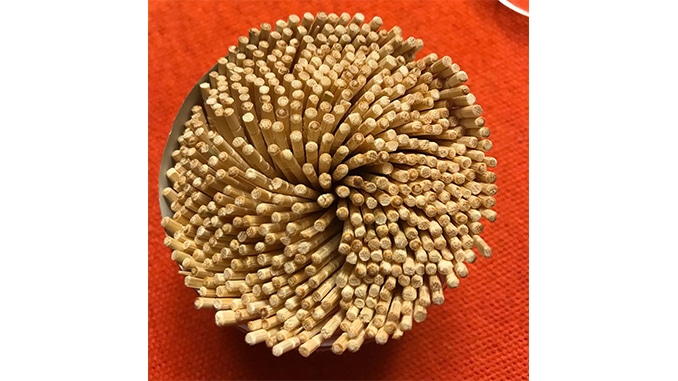

A radicalidade que o pensamento pós-colonial nos aporta não deve se resumir a reconhecer “contradições” nos filósofos chamados clássicos, mas deve tocar mesma a noção de cânone e de clássico sem se comprometer a priori com salvar ou condenar um pensador. O pós-colonialismo não nos convida apenas a criticar a postura de filósofos clássicos como se tudo tivesse, em última análise, que girar em torno deles e os colando sempre como centro da filosofia. A sua maior contribuição é questionar a noção mesma de clássico. A quê ela serve? Ou ainda: a quem ele serve?

Não será fácil para a geração de filósofas e filósofos como a minha, formada, como eu disse, nesse cânone, abrir mais radicalmente as fronteiras da filosofia, mas acredito que é nosso dever não reproduzir o conceito de clássico como forma de repetir a voz dos mesmos autores que figuram majoritariamente em nossas referências bibliográficas. Se não iremos derrubar as estatuas dos filósofos, pelas mais variadas razões, e que isso possa ser em alguma medida compreensível, que essa nossa decisão não implique a impossibilidade das gerações futuras colocarem no centro da filosofia quem sempre esteve fora até de sua margem.

*Érico Andrade é professor de filosofia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).