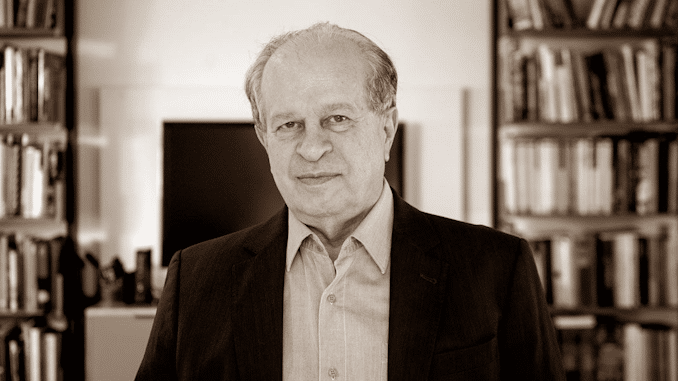

Por GERD BORNHEIM

Comentário sobre o filme de Júlio Bressane

O grande pressuposto que permite o entendimento da arte contemporânea reside naquilo que deve ser chamado de angular. Angular vem de ângulo, é instalação de um ponto de vista, e pelo angular vê-se o ponto assumido pelo artista para configurar o objeto de sua criação. A arte de nosso tempo explora o angular até o alcance de suas ultimidades, pelo enfastiamento e mesmo pela sua negação: o ponto se transmuta, por exemplo, em conceito, ou em happening, e coisas assim.

Entretanto, em sua essência, até quando negada, a arte reclama o ponto de vista: a visão a partir de certo ângulo determinará a natureza da obra feita em todas as suas dimensões. E nada avanço de especial dizendo que nisso está a própria definição do cinema e mesmo do princípio de sua possibilidade. Contudo, sou virgem, nada li, nem mesmo o sagrado Deleuze. Mas vi, como usualmente se vê, com o voyeurismo dos clubes de cinema, muito, tudo ou quase. Isso, porém, já é o passado.

Hoje, ponho-me a imaginar um cinema outro, os albores de uma nova arte, que nem imagino por onde andarão. Fica a promessa: se tudo passa, o cinema consegue colocar esse problema maior -o do próprio futuro da arte. Entenda-se: da arte enquanto síntese das artes e como o lugar em que se conjugam os valores básicos da sociedade. Sabe-se que a grande arte sempre residiu nessa dupla conjugação. E é nesse entrevero, reatualizado e absolutamente necessário, que habita a própria razão de ser do cinema. O que está em causa no cinema -e penso aqui esta arte enquanto detalhe incrustado numa vocação maior- concentra-se no sentido que possa oferecer o cinema no contexto de um horizonte que apenas se anuncia.

Mas, agora, tudo passa por aquele referido angular. Nisso, nada de novo. O angular, no fundo, resume-se numa questão de disciplina do olhar. E a educação para tal disciplina ostenta sem dúvida uma bela história, a começar pelo inusitado privilégio que os gregos emprestavam à visão; por aí se entende, por exemplo, que o angular esconda o próprio sentido da evolução das artes plásticas.

Assim é que David consegue, com a sua classicidade altamente teatral, pôr sob o controle do olhar todas as sequências e consequências do desastre de uma guerra ou todo o esplendor do coroamento de Napoleão. Essa cultura do olhar acaba se desenvolvendo de maneira tão forte que, por caminhos já conhecidos, o próprio angular se transforma em objeto de arte; é como se houvesse, então, uma dióptrica instalada no fundo do olho a determinar os princípios de tudo o que se vê, ou seja, na angularidade da composição construída, e que essa dióptrica, como que prescrita por uma força maior, passasse a filmar-se a si própria. Claro que o angular é antes de tudo uma entidade cultural. Descartada a anterioridade do conceito-limite que é o olhar inocente, angular se quer linguagem enquanto princípio de construção, levada agora aos seus extremos possíveis.

O que vem de ser dito constituiu-se em verdadeiro ponto de partida para o entendimento da arte contemporânea. Evidentemente, as coisas se tornaram demasiado complexas para poderem admitir qualquer tipo de reducionismo conceitual. Alheio a esse viés, penso aqui na particularidade bem determinada do cinema. E chamo a atenção para dois de seus aspectos.

O primeiro diz respeito à arte de modo geral e prende-se ao já mencionado conceito de linguagem. O que se constata, no entanto, está em qualquer coisa como uma subversão da linguagem. Pois a linguagem pode ser dita como sendo precipuamente referencial: fala-se sobre algo, sobre uma realidade outra que não a da própria linguagem. A subversão decorre toda do fato de que, na arte de nosso tempo, a linguagem transforma a si mesma em referencial, ela se faz em referencial de si própria.

Aceite-se que o referencial exterior à própria linguagem pode ou não subsistir, e de muitas maneiras, mas acontece que as coisas já não se concentram aí.

Serve aqui o surrado exemplo de Picasso: ele nunca abandonou o referencial dito figurativo, mas isso não impede que se afirme que ele tenha sido talvez o mais abstrato de todos os pintores, o mais concentrado nesse imenso laboratório que é a pesquisa da plasticidade em sua tessitura própria, em sua linguagem específica. Neste sentido, as artes se transformaram em uma atividade essencialmente experimental.

Mas veja-se bem que esse caráter experimental não significa que a arte se condene ao manuseio do provisório, mergulhada numa transitoriedade situada aquém do suposto grande objetivo a ser alcançado; as experiências já não vivem do aguardo da grande aurora a consagrar o definitivo. O que acontece é que o experimentalismo absorve em si a totalidade de sentido da própria invenção artística. A experiência reside agora por inteiro na invenção daquele angular. É a descoberta dessa experiência na linguagem cinematográfica que alimenta o interesse de todos os cinéfilos, de todos os frequentadores dos clubes de cinema.

Isso nos leva ao segundo ponto, totalmente afeito à natureza do cinema. Retomo aqui à temática do sentido do angular, e a questão se concentra naquilo que o cinema conseguiu fazer com o angular. A essência do angular está no olho, no ato de olhar: eu preciso parar para ver o quadro, sentar para ver o espetáculo teatral. E é justamente essa estaticidade que se modifica no cinema a ponto de se poder dizer que a sétima arte deva ser vista como a mais significativa, a mais revolucionária no contexto geral das artes contemporâneas. Isto vale mesmo se se constatar que a grande maioria dos filmes nada tem a ver com o que está sendo afirmado – pior para tais filmes, dir-se-ia. Evidentemente, o espectador do cinema também está paralisadamente sentado, mas ele como que atribui uma espécie de delegação de poderes, mediatizada pelo cineasta, à câmara filmadora.

O cinema não se define tanto pela imagem, e sim pela mobilidade do angular. Mesmo quando estática, é essa mobilidade que constitui o princípio de determinação da imagem, e não o contrário. O angular torna-se, pois, extremamente móvel, tão móvel, ou antimóvel – e já estou começando a falar sobre o filme de Bressane –, que a filmadora consegue engolir até mesmo o próprio espectador. Vê-se logo que o caráter experimental convida a assumir improvisações de toda sorte, os tentames do ensaísmo se tornam até mesmo uma espécie de regra a ser devassada. Mas, ao contrário do amadorismo – que é, note-se, um fenômeno profundamente contemporâneo –, o experimental consegue alçar-se ao nível da maturidade da linguagem.

O que estou afirmando nada tem a ver com a subordinação à estética inventada pelos modernos; tem a ver, sim, com a própria invenção da estética e por isso mesmo, talvez, com a sua superação. Pois avancemos, com certa pompa, que o advento da estética se dá no espaço da crise da metafísica e está possivelmente nessa crise aquilo que deve ser superado. Isso já porque o processo de maturação da linguagem se mostra rebelde à estética e a todos os seus ordenamentos. Minha pretensiosa pergunta concentra-se toda neste ponto essencial: como Julio Bressane situa-se em face da única questão realmente essencial, a da linguagem.

Em larga medida, pode-se dizer que o criativo filme de Bressane configura as armadilhas de uma grande e bem construída cilada. Quero dizer que ele arremeda coisas que normalmente são apresentadas como pertencentes à própria natureza do cinema. Afinal, o cinema que usualmente se vê estrutura-se, a começar pelo privilégio dado ao elemento ótico, a partir de coordenadas que foram se definindo ao longo da evolução das artes e das estéticas modernas – o cinema, por aí, acaba apresentando um caráter acentuadamente convencional e veicula justamente aquilo que se tornou o princípio da morte da arte, um tipo de suficiência da imagem que se opõe em tudo às alvíssaras novidadeiras que estão na própria invenção do cinema. Mas nem parece tanto que Bressane esteja realmente preocupado com isso,e por uma razão muito simples: é que sua praia é outra e seu empenho concentra-se inteiramente na construção de uma linguagem.

O que suscita a curiosidade e me parece que deva ser apontado como verdadeiro daimon inspirador de sua empreitada essencialmente provocadora é que Bressane explora uma linguagem que se situa nas antípodas do cinema afeiçoado a nossos hábitos. O que cinematograficamente se costuma ver está na suficiência da imagem, vista como a essência do cinema. Claro que a filmadora de Bressane também está mergulhada nessa suficiência – o pintor pinta, Bressane filma. Acontece que, no caso de nosso filme, as coisas se complicam. É que a tal suficiência – e esse é apenas o ponto de partida – se refugia agora nos espaços da memória, numa certa ruptura que denuncia a instantaneidade da imagem. Nesta linha, Bressane termina realizando uma poética da bastardia.

Numa larga medida, a memória é um de seus elementos nutrientes. Se se partir da idéia de que o cinema está todo no esplendor da imagem e de que a imagem vive a si própria no momento instantâneo de seu acontecer, Bressane como que devolve a imagem às suas primícias, à sua anterioridade primeva, e tudo se faz citação. A citação se verifica no nível da imagem e da fala, e ela é tão insistente que as imagens se passam agora no plano da reflexividade, numa espécie de despudor que descarna friamente a fertilidade das origens: já pela simples insistência na presença da imagem – o suicídio, por exemplo, é citação de si mesmo; e mostra-se logo, e repetidas vezes, a própria imagem do livro, ou dos livros, das vertentes inspiradoras, o livro está a reclamar a fala de si mesmo e o filme de certa maneira já aconteceu nessas vertentes, ele passa a ser Brás Cubas, a reflexão sobre a reflexão. E há ao mesmo tempo aquele jeitão quase descorporificado do personagem Miramar, que vê no amor ao mar, na repetibilidade das águas que vem e vão, na anterioridade da mesmice de sua própria invenção, o princípio de toda pedagogia – até a água é memória.

Assim, a realidade toda, em todos os seus níveis, já se concentra na consistência da citação, a citação que se quer reflexivamente citação e que por isso mesmo se precipita no vácuo da eliminação da imagem. Mas acontece que, por meio desse vácuo, por certa insistência, a imagem persegue o próprio sentido de sua gênese. E inventa-se o cinema. É como se o filme já tivesse sido feito desde toda a eternidade, na desmemória da água e da pedra, no corpo orgiástico que desfalece ou na palavra desmentida na estabilidade do livro. Claro que tudo não passa de ficção, mas o grande réu é a imagem; e o juiz é a mobilidade angular quase negada em sua razão de ser.

Permito-me esse exagero: tudo bem visto, assiste-se a um anticinema que quer deslocar o espectador de seus hábitos visuais. Se a cinemacidade do cinema reside por completo, como se diz, na sucessão de imagens que buscam se perfazer em seu próprio movimento, então o cinema esgota-se completamente numa estética do movimento, um movimento que tornou compulsiva a expressão The End; por aí, qualquer insistência no estático apenas ressalta a excelência do movimento. Ora, movimento quer dizer tempo, e o tempo institui-se por consequência como categoria fundamental do cinema.

Pois não é que Bressane se intromete nessa ordem das coisas e elege o espaço como sua categoria de base? Categoria quer dizer: o nome mais geral das coisas. Não que tudo esteja simplesmente no espaço, como a estável maçã em repouso na bandeja. Mas o filme pede para ser visto como tentativa de construção do espaço, da angularidade espacial, com uma forma de dinamicidade em que se busca como que corporificar a espacialidade do ser. O espaço oferece então uma espessura que foge à fluidez do tempo e que é como que a sua concentração. Daí o sentido da estaticidade por assim dizer fotográfica da imagem ou da repetição explorada pelo filme. A fixidez de ser da imagem questiona justamente a realidade homogênea do tempo.

Contemporizo e digo que o tempo de Bressane é outro daquele que se vê na usualidade do cinema. É um tempo que se verifica sem dúvida em diversos níveis, de diversas maneiras: há, por exemplo, certa sequência material das imagens, há uma narração, há todo um Bildungsroman, a formação de um jovem cineasta quase que a lutar com o que não chega a ser um desencontro de si mesmo; a fé subsiste por inteiro: trata-se da fabricação de um cineasta por meio dos aconteceres nem tão dolorosos em sua ausência de psicologia, nem tão pitorescos em seu gosto pela desconstrução.

Conta-se que o Douanier Rousseau dizia de seus quadros que eram realistas, ao contrário do que fazia o seu colega Picasso, em tudo egípcio. Os delírios de Bressane passam também por aí. E o que está em causa, mais uma vez, como no Douanier e em Picasso, é nada menos do que a desconstrução do cinema, o realismo se faz claudicante e o elemento egípcio não vai além de um conceito-limite. A irrupção extremamente diversificada da música, tão essencialmente temporal, não consegue dissimular um certo desconforto, mas ela exibe também a satisfação de um certo exagero. O filme, aliás, vive disso: de um certo exagero. E tudo a configurar uma temporalidade que de certo modo vive da negação de si mesma.

Pois há uma espécie de dialética que atravessa o filme de ponta a ponta. De um lado, por exemplo, as repetidas imagens em preto e branco, que teimam em oferecer a inocuidade de seu próprio frenesi, num movimento contraposto de caráter puramente formal e sem sequências – à maneira de uma colagem extraída de algum arquivo ultrapassado. E de outro lado, e principalmente, isto: a presença de uma estaticidade plástica realmente notável. É como se de repente a angularidade do movimento só se fartasse na plenitude do instante. Nem falta a nostalgia do arqueológico e desfigurado torso de Apolo.

Mas tudo se quer plasticidade, tudo se deixa estabelecer na intensificação do instante, na busca de uma firmeza que condense em si o sentido e o sem-sentido do todo. O amor ao mar já consegue escapar às leis instáveis de sua mobilidade. Ou, então, dois corpos nus, fixados para sempre em sua efêmera volúpia, a se derramarem plasticamente ao encontro da morte. Ou, ainda, a composição do retrato, a perseguir sua própria moldura. O filme sabe muito bem do peso da volúpia e sabe que tudo se perde rigorosamente no encontro aleatório. E isso já parece valer, em primeiríssimo lugar, para a natureza do cinema: a beleza da imagem acasala-se à sua aleatoriedade.

Por tais caminhos Júlio Bressane se faz esteta: ele percorre os vieses da linguagem cinematográfica, quer saber de seu sentido, e por inteiro.

O que importa está precisamente no seguinte: não se trata da elaboração de uma estética teórica afeita a desvãos abstratos e que passaria a ser aplicada subsequentemente, e sim da criação de uma estética por meio da feitura de um filme. Há, está visível, a exuberância dessa criação, mas há também, a acompanhá-la, a perquirição dessas sombras que são os limites das andanças do cinema e mesmo da arte de modo geral. A candura do personagem Miramar talvez não seja mais do que a prospecção da própria morte. Opto pela expectativa: o cinema certamente será apenas o primeiro passo de uma arte totalmente outra. Bressane cria nessa confluência das fronteiras.

*Gerd Bornheim (1929-2002) foi professor de filosofia na UFRJ. Autor, entre outros livros, de Páginas de filosofia da arte (Uapê).

Publicado originalmente no jornal Folha de S. Paulo [https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs22029806.htm]

Referência

Miramar

Brasil, 1997, 82 minutos

Direção: Júlio Bressane

Fotografia: José Tadeu Ribeiro

Montagem: Virgínia Flores

Elenco: João Rebello, Giulia Gam, Diogo Vilela, Fernanda Torres, Louise Cardoso