Por VITOR MORAIS GRAZIANI*

Comentário sobre o espetáculo concebido por Nuno Ramos e Eduardo Climachauska

O espetáculo O Canto de Maldoror: Terra em transe em transe, concebido por Nuno Ramos e Eduardo Climachauska (Clima), exibido em outubro deste ano no Theatro Municipal de São Paulo deve ser de início saudado como um acontecimento singular em uma cena moribunda como a da cultura, unicamente por fazer pensar quem o assiste.

Consideração que, a seu modo, explicita também toda a teia de sentidos que vem atormentando a dupla de conceptores já há um bom tempo, e que talvez possa se dizer teve seu início de jornada com os curtas Luz Negra (ParaNelson1) e Duas Horas (ParaNelson2), de 2002. Desde então, o pressuposto que elabora a presença de algo cada vez menos contemporâneo a nós, bem como os evidentes sofrimentos psíquicos dele derivados, tem valido como lugar a ser alcançado pelas obras de Nuno Ramos e Clima. Tudo isso feito pelo ponto de vista do intelectual ilustrado que, desde a periferia, carrega junto o peso de ter de intervir sob o que pensa, conferindo unicidade à proposta apresentada e viabilizando o raro exercício da crítica — também ela imersa em todo o transe de Terra em transe.

Exposto isso, vale apontar que o filme de Glauber Rocha sob o qual o espetáculo se debruça (1967) — verdadeiro trauma em aberto — já foi objeto de Nuno Ramos em 2018, na antevéspera do segundo turno da eleição presidencial, em trabalho realizado no Instituto Moreira Salles como ato conclusivo da série “aos vivos”. Àquela época, o país assistia ao gran finale chucro de uma década decisiva, na qual o transe reacendia no país que na década passada decolava na capa de The Economist.

Ainda que com previsões que o tempo tratou de concretizar, ali, o futuro ainda parecia em aberto, seja para qual lado pendesse. Um acúmulo se colocava, e a imposição de elaborar esse acúmulo a quente, de dentro da década em transe, dava o tom do espetáculo de 2018. Às cenas do longa de Glauber Rocha, vinham junto trechos do Jornal Nacional (dado o cancelamento do debate entre os presidenciáveis que deveria ocorrer concomitantemente ao espetáculo), que eram torpedeados diretamente aos ouvidos dos atores, construindo uma cacofonia de vozes que se emitia de dentro do caos.

O mesmo talvez não se possa dizer do espetáculo ora apresentado. De lá para cá, a década se fechou e o longo caminho do século XXI já está aí, anunciado e correndo no relógio. Dispensam maiores comentários os eventos transcorridos entre os dois outubros, o de 2018 e o de 2024, se não aquele que diz respeito exatamente à perda do transe no presente. O que se assiste, hoje, é, antes, a decomposição dos acúmulos da década passada caros ao setor a partir do qual o espetáculo fala, que a elaboração de algo novo; algo capaz de produzir um novo acúmulo.

O tom, para os progressistas — em que identidade de esquerda e crença no progresso se mesclam e se confundem — é sobretudo de melancolia, desilusão. Moto perpétuo esse que assombra há tempos a produção de Ramos e Clima, conferindo valor de diferenciação em seus trabalhos, pela antecedência da melancolia em horas passadas de positividade geral, como em Bandeira branca (2010).

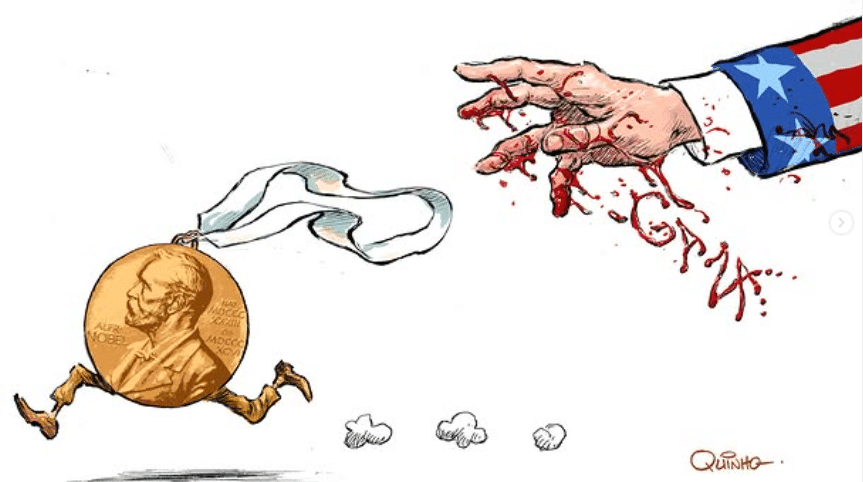

É claro que este processo, próximo a uma renúncia da intervenção direta no contemporâneo, tem suas explicações pelo limite ético da marcha da história, com as mutações fascistas de nossa formação dando as caras. Uma recusa à luta hercúlea contra o “mal absoluto” pois interna a nosso espaço, e sem vizinhança geográfica disposta a nos salvar — inclusive pois imersa em condições similares em muitos casos. Neste sentido, Terra em transe em transe fala, desde 1967, de fora de 2024, em comparação ao encenado em 2018.

Nas declarações dadas para embasar o trabalho deste ano, foi onipresente a expressão “perda de referencial”. O “referencial”, aqui, pode ser entendido como tudo aquilo que nos formou, e, formados, nos ilustra o mundo que corre afora. Até onde consigo ver, o trabalho de Nuno Ramos e Clima tem como marca este não-lugar no lugar, calcados na constatação de que o avanço do tempo não permitiu a construção de novos referenciais capazes de compor a trama que nos explica esse avançar. A partir daí, o grande objeto se passagem do tempo — seu passar irreversível, como que sugando o que ainda nos resta do que lhe precedeu.

Torna-se importante, nisso, perguntar qual é a efetiva atualidade de Terra em transe — e a quem ela diz. Dizendo, qual o passo seguinte a ser dado. A proposta, então, de O Canto de Maldoror: Terra em transe em transe é, a partir desse quadro, tentar acessar essa atualidade. Uma atualidade para a qual, conforme analisa Lorenzo Mammì no encarte do espetáculo, a esfinge que se oferece é antes repulsiva e caótica — e não majestosa e circunspecta como a máquina do mundo drummondiana. Um caos, entretanto, que é interno, a um setor de público muito específico, quer seja, aquele que se interessa pela proposta em busca justamente de novos referenciais para lhes dizer sobre o que se coloca no presente. Um presente que é iminentemente repulsivo, tendo em mente os velhos referenciais que até aqui o formou.

Assim sendo, é possível dizer mais claramente que o espetáculo objetiva encerrar, dentro das possibilidades heroicas e fruitivas da arte, esses referenciais formativos cuja base está simplesmente em um devir não vindo de Brasil Moderno. Objetivo esse que aparece de maneira melancólica apenas para aqueles realmente melancólicos presentes no Theatro Municipal; quer seja, aqueles que conseguem não mais apostar nos destroços desses referenciais específicos.

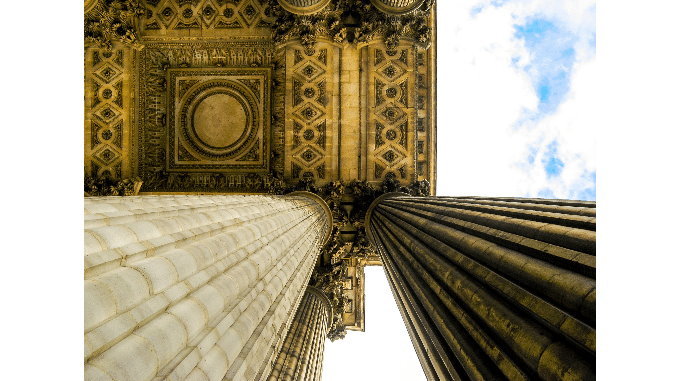

Num geral, o tom daqueles que ainda apostam nesse universo formativo todo tenderá mais para a galhofa, possibilitada pela profanação do espaço sagrado da alta cultura representado pelo Theatro Municipal de São Paulo — cuja abertura para algo tão fora do comum como o que aqui se narra merece ser também saudada. Há ainda uma última possibilidade, mais difícil de ser acessada, que é a de, constatada a melancolia, sentir vibrar a galhofa fruitiva das ruínas irresolutas, da “construção que já é ruína”, e que resta como derradeiro horizonte — e de cujas potencialidades apocalíptico-messiânicas se espera a última arte, tal qual em Terra em transe.

Tudo se expressa ao longo da hora e meia de apresentação a partir do tensionamento trágico (com possibilidades cômicas) de três lugares, cuja importância aparece assim ordenada também no filme de Glauber Rocha: o intelectual; a esquerda; o povo. O primeiro grupo, simbolizado por Paulo Martins, poeta que inicia na bajulação do líder de direita Diaz, depois pende à invenção do populista de esquerda Vieira e termina suicidado como herói de si próprio, tem como marca a fala em nome de algo que menospreza.

É representado ao longo do espetáculo por Marat Descartes e Georgette Fadel, de maneiras distintas, e que representam seu duplo-lugar. Em Descartes, sua voz aparece extremamente próxima à sonoridade utilizada por telejornais policialescos quando entrevistam alguém que pede anonimato por sua fragilidade. É possível, todavia, apontar traços da dicção do presidente Lula, num misto de sotaque nordestino com voz gasta, reforçando um caráter gutural de expressão. Em Fadel, a percepção vocal é a de um papagaio, que repete um receituário dado.

De um lado, há o lugar sombrio do intelectual dirigente, condição hoje inescapável inclusive para um líder de origem popular como Lula, mas cuja última tarefa histórica tem sido justamente a de segurar o referencial do século XX do qual Paulo Martins emana. De outro, a caracterização do segundo lugar, a esquerda, também sumarizada por Martins, porém na dicção de Fadel, genuinamente demonstrando o cancelamento dessa pelo regime de acumulação. Nessa operação agralhada, a esquerda deixa de proclamar modos de estar no mundo, em nome da liberação geral, para que essas mesmas finalidades se convertem em mandamentos exaustivamente repetidos, de modo a perder o sentido em si sobre o que se diz.

Uma ação comunicativa despossuída de valor emancipatório, corroída pelo vazio da grandiloquência, da qual nada sobra que não a repetição mecânica de algo que é repassado. No meio disso, fala o povo, por meio do coro — por definição potente pela quantidade de vozes que aglutina — e dos solos contestáveis de Marcela Lucatelli, em que se elabora um popular de tradição também ele distante do contemporâneo urbano em transe, mas cujo poder ritualístico na organização social rural não pode ser desconsiderado.

A matéria musical, por sua vez, a partir da orquestração de Piero Schlochauer e Rodrigo Morte, é dividida em quatro pitchs, cuja frequência varia de acordo com a identificação temática da trilha, dividida entre “presente estendido” (- 12), “passado Vieira” (- 16), “delírio” (normal) e “passado Diaz” (+ 12), e que podem ser identificados pelos quatro pêndulos do cenário de Laura Vinci. A escolha das alturas para cada pitch, por certo, demonstra a afirmação de Diaz ante à dissolução de Vieira nos horizontes do presente — em que o delírio de Paulo Martins continua tal e qual.

A voz do povo, por sua vez, aparece como presente, o que implica um questionamento sobre qual popular estamos a dizer — no pitch “presente estendido”. De outro lado, na orquestração, os procedimentos resultam em ênfase das cordas nos momentos dissolutivos, via glisandos, enquanto os sopros de metais anunciam a festa pública típica do Brasil arcaico de 1967 e a percussão impõe a força das massas, restando sem espaço o lirismo de instrumentos de sopros como as flautas, o oboé, as clarinetas e os fagotes.

Girando no alto, os pêndulos, portando para-raios invertidos, buscam sugar a energia sonora em busca de uma força maior capaz de explicar o que se passa — no palco e lá fora. O contrabaixo de Marcelo Cabral reforça a tensão, atuando como elemento de dramatização nas atuações de Descartes e Fadel, que também protagonizam as demais personagens do filme. Num geral, desde o início da longa elipse que abre Terra em transe com um ponto de candomblé — e que reaparece no transcorrer da obra —, até o destino manifesto de Diaz que o encerra, a fidedignidade do espetáculo ao desenrolar do filme é quase completa — fica de fora uma única cena, sobre negociações com a Explint.

A proposta original está, portanto, na escuta do filme despossuído de suas imagens, permitindo que um imaginário se forme a partir da força sonora de orquestra, coro e solistas. A apresentação, entretanto, como venho tentando demonstrar, não se limita a isso, pois representa algo maior, inclusive no que diz respeito a explorar outras linguagens para além da música de concerto e de seu espaço tradicional em grandes teatros.

A ideia de submeter o material à distorção sonora, em si, representa uma busca de manipular a atualidade do longa, morando aí o cerne de qualquer possibilidade de interpretação da proposta de escuta que Nuno Ramos e Clima propõem. No pitch de Diaz, a ritualização de seus acontecimentos sonoros é reforçada — à medida que no de Vieira tudo derrete. Processos esses refletidos na direção dos solistas, que a seu modo também replicam a demonstração das atualidades via distorções das falas. Assim, a aposta de Nuno Ramos e Clima de que resida na trilha sonora de Terra em transe o ponto alto do filme, apresenta um diagnóstico do presente que aponta para a consolidação do pitch “passado Diaz” e impõe um novo horizonte de percepções.

O jazz das orgias intelectuais aparece morno; os pontos de candomblé vêm demonstrando o caráter de enfrentamento que lhes é caro, dentro, é certo, de seus esquemas de baluartes da tradição; e a grande arte cara à caracterização de Diaz — de Verdi a Carlos Gomes — aparece bem visível, entre o cafona do datado e a ojeriza do real. O que, aliás, pode ser reiterado tendo em mente que várias cenas protagonizadas por Diaz foram filmadas no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e que, no de São Paulo, onde o espetáculo se realiza, uma escultura de Carlos Gomes vigia do teto o palco. Villa-Lobos é, aí, o ponto de tensão, entre o candomblé e o samba ante à alta cultura, funcionando quase como um terreno sonoro do comum.

Não à toa que sejam suas Bachianas brasileiras nº. 9 a trilha da festa no terraço do palácio de Alecrim em que se dá a conhecida cena em que Paulo Martins tapa a boca do sindicalista Jerônimo — apontado como o “povo”. (Cena que, vale dizer, tem ali o momento mais contemporâneo do filme no que diz respeito aos esclarecidos em busca do povo redentor: falo do homem que toma o lugar de Jerônimo e diz que ele, que tem sete filhos e não tem onde morar é que é o povo. Termina morto aos gritos de “esquerdista”. É nessa passagem relâmpago, mas fundamental, do malandro de Alecrim que reside a força e o temor do próximo passo, ainda a ser dado, “em busca do povo brasileiro”).

Neste chamamento, em que a cultura de tradição aparece como veneno remédio (na interpretação de país de José Miguel Wisnik), o espetáculo de Nuno Ramos e Clima parece ainda apostar em uma força de “povo”. Essa aposta se dá via Marcela Lucatelli, cujos improvisos, alguns com tom de desprezo às personagens do filme interpretadas por Descartes e Fadel, funcionam como “contra-filme”, isto é, como o único ente externo, que repudia tudo aquilo e questiona seu lugar originalmente sem voz naquele aparato todo.

Um tapa no lugar de classe do filme, do público, que, de certa maneira, transparece na antiga máquina de exibição cinematográfica projetada em direção à plateia a qual, girando, nos pergunta, objetos do filme todo: que fazer? Talvez a pergunta mais adequada seja: há algo a fazer? “Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino”, diria Manuel Bandeira.

*Vitor Morais Graziani é crítico de artes.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA