Por FRANCISCO PEREIRA DE FARIAS*

O contrato de compra e venda da força de trabalho torna-se, ao mesmo tempo, verdadeiro e fictício

1.

A modificação do governo em geral que vai se transformar em Estado burguês não pode ocorrer neste mesmo governo em geral, pois como mandatário do interesse coletivo o governo apenas institui a lei que em sua forma geral é sempre justa, exige a reciprocidade em equivalentes. A interversão da lei só pode ocorrer ou em um contexto particular (caso da forma jurídica desigualitária, como no direito pré-moderno) ou em sua aplicação, ou seja, no gozo do direito (caso da forma jurídica igualitária, como no direito contemporâneo).

Para obter um resultado desigualitário no uso da lei, o governo estatal burguês precisa encontrar, dentro da esfera jurídica, uma lei cuja aplicação tenha a característica peculiar de ser a fonte de conversão da igualdade (forma) em desigualdade (conteúdo). O governante burguês encontra na esfera jurídica essa lei – a lei trabalhista ou o contrato de trabalho.

Por contrato de trabalho, entendemos a norma que disciplina ou regulariza a relação do proprietário de meios de produção e o produtor direto, na qual está envolvida a compra e a venda da força de trabalho. Tem-se, de um lado, o capital, que aluga a força de trabalho, visando a valorização de mercadorias e, de outro, o trabalho assalariado, que dispõe de um quantum de tempo de trabalho por um valor monetário, o salário, orientado à satisfação das necessidades de possuidor da força de trabalho.

Para que o capital e o salariado encontrem na esfera jurídica a lei contratual de trabalho, algumas condições precisam ser preenchidas. Como a forma (aparência) dessa lei contratual é o tratamento igual aos proprietários de coisas (capital e força de trabalho), a primeira condição é que o possuidor de força de trabalho, enquanto é desta declarado o proprietário “absoluto”, e logo venha assimilado à categoria de sujeito de direito (autogoverno) ou pessoa (livre-arbítrio), reitere a crença na liberdade (incondicionalidade) do direito de propriedade.

Ora, a continuidade desta crença na forma incondicionada ou categórica da lei é determinada não pela esfera jurídica mesma, mas de fora dela, pela esfera cultural-simbólica, as crenças religiosas e filosóficas. No mundo moderno, as teologias da revelação e as filosofias deístas difundem o princípio de que todo indivíduo humano é livre.[i]

Porém, não apenas o assalariado é considerado livre; o servo o é também. A diferença é que este não tem a prerrogativa da equivalência no direito de propriedade (ao servo estão atribuídas certas obrigações e ao senhor certos privilégios); ao passo que aquele dispõe da igualdade formal (capacidade de contratar).

A segunda condição do contrato de trabalho é que o proprietário da força de trabalho, enquanto detém formalmente os mesmos direitos que o proprietário dos meios de produção ou o dono do capital, reproduza a crença na harmonização de fins na ordem capital-trabalho. De mesmo modo, a permanência desta crença de fins justos da lei capitalista é determinada não pelo próprio dispositivo do direito, mas sim pelas práticas culturais-simbólicas. As filosofias modernas – tanto as morais (Kant etc.) como as sociais (Comte etc.) – veiculam o axioma da harmonia funcional de lucro e salário.

Entretanto, a interversão discursiva do antagonismo de valores em harmonia valorativa, o que não exclui o conflito em torno dos meios, correria o risco de ser desvendada diante das percepções da efetividade contratual da força de trabalho. Por que tal desvelar tende a não se concretizar?

Uma terceira condição do contrato de trabalho é o encontro entre o governante profissionalizado por critérios formais de mérito e os governados formalmente iguais entre si. A lei torna-se um assunto de especialistas tidos por competentes; ao passo que os governados são na prática expropriados do conhecimento jurídico. Este encontro de meritocracia jurídica e cidadãos mediocrizados resulta de um longo processo histórico: por um lado, a especialização, a regularidade e a complexidade das práticas de governo; e, por outro, a rotinização nas funções produtivas ou de serviços e a restrição na participação política para a maioria social. Vejamos mais de perto, ainda, esta lei da ordem capitalista.

2.

O contrato de compra e venda da força de trabalho torna-se, ao mesmo tempo, verdadeiro e fictício. Na esfera legislativa, o contrato de trabalho significa realmente a harmonia de objetivos entre os possuidores de coisas: a fruição das coisas, contanto que delas não se faça um uso interdito pelas normas da comunidade política, como a destruição injustificada.

Porém, na esfera executiva, o contrato trabalhista transforma-se em ilusão, pois ele enseja o antagonismo de valores: a riqueza (a valorização do valor) visada pelo capitalista e a felicidade (a satisfação de carências) buscada pelo assalariado. Dessa maneira, o consenso social ou o interesse comum em produzir e intercambiar coisas diferentes se interverte em falso consenso ou dominação de classe, ao aparentar a mensuração de coisas incomensuráveis: valorizar o valor de troca e satisfazer as carências de vida.

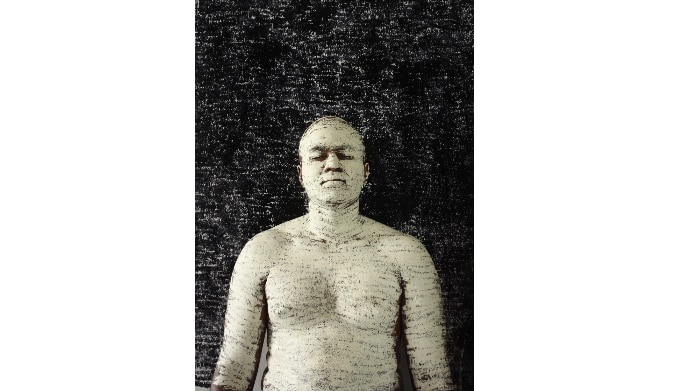

A aparência institucional da lei trabalhista é, pois, o tratamento igualitário aos possuidores de mercadorias, o que supõe o direito de propriedade ao produtor direto.[ii] Mas a realidade estrutural do contrato de trabalho é a consideração igual aos produtores, em vista de preservar as funções de proprietário dos meios de produção ou empresário capitalista e de proprietário da força de trabalho ou trabalhador assalariado. Essa realidade concretiza o caráter da lei trabalhista como um imperativo funcional, tendente a estabilizar os papéis de uma forma histórica de sociedade, a sociedade capitalista.

Rudolf Hilferding – economista austríaco, primeiro a explorar a percepção de Karl Marx sobre o grupo multifuncional (a “aristocracia financeira”) dentro da classe dominante capitalista, ao propor a análise do “capital financeiro” como a união de banco e indústria na formação do grande capital –, argumenta sobre a passagem do contrato individual ao contrato coletivo de trabalho: “o associativismo patronal garante a igualdade das condições de concorrência, impedindo acordos particulares de empresários individuais. O melhor modo de fazê-lo é mediante o acordo salarial, o acordo comum do contrato de trabalho de organização para organização. (…) Aqui surgem aquelas tendências que levam à conclusão das alianças sindicais. (…) O lucro extra de cartel é dividido entre empresários e operários. (…) A questão do aumento salarial e da redução do lucro torna-se uma questão de poder. (…) No transcurso de todo desenvolvimento sindical, chega necessariamente o ponto em que a formação de um partido operário político independente se torna uma condição da própria luta sindical”. (Hilferding, 1985: 336-9).

John Kenneth Galbraith – economista canadense, radicado dos EUA e seguidor da filosofia econômica de John Meynard Keynes – avança na análise, ao mudar o foco, em relação aos acordos coletivos, da esfera da circulação – os cartéis – para esfera da produção – a produtividade na grande empresa: “a estratégia comum de estabilização de salários e preços, quando realizada formalmente é conter os aumentos salariais dentro de importâncias que possam ser pagas dos ganhos na produtividade. A importância do ganho de produtividade – o aumento na produção por trabalhador – só se torna conhecida no decorrer do tempo, e não é a mesma para firmas diferentes. A duração do contrato permite tempo para conhecer os ganhos na produtividade que se acumularão e calcular o aumento que se pode conceder sem que se prejudique a estabilidade dos preços. O sindicato, dadas suas negociações de trabalho abrangerem os associados do âmbito industrial não estabelece o que a firma individual pode pagar, o que implicaria diferentes índices salariais para firmas diferentes e seria uma complicação impossível de resolver, e sim o que todos, em média, podem pagar. Esta é uma simplificação valiosa”. (Galbraith, 1983: 205)

*Francisco Pereira de Farias é professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Piauí. Autor, entre outros livros, de Reflexões sobre a teoria política do jovem Poulantzas (1968-1974) (Lutas anticapital).

Referências

GALBRAITH, J. K.. O novo Estado industrial. São Paulo: Abril cultural, 1983.

HILFERDING, R. O capital financeiro. São Paulo: Abril cultural, 1985.

TOCQUEVILLE, Alexis de. De la démocratie en Amérique. Paris: Gallimard, 1986.

Notas

[i] “Encontramos ainda entre nós os cristãos zelosos, cuja alma religiosa preza se alimentar das verdades da outra vida: eles vão agir sem dúvida em favor da liberdade humana, fonte de toda grandeza moral” (Tocqueville, 1986, p. 48).

[ii] “O cristianismo, que tornou todos os homens iguais diante de Deus, não repugnará de ver todos os homens iguais perante a lei” (Tocqueville, 1986, p. 48).

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA