Por ADALBERTO DA SILVA RETTO JR*

A verdadeira crise urbana é a perda da urbanidade para a lógica do espetáculo e do mercado. A saída não está na nostalgia, mas na reivindicação coletiva da cidade como um bem comum, onde a liberdade se constrói no espaço compartilhado

1.

De teorias radicais e slogan de movimentos, o “direito à cidade” tornou-se referência recorrente, embasando inclusive alguns documentos da ONU. Quando um conceito tende a se tornar socialmente pervasivo e reconhecido, ele se transforma em um campo de tensão e de disputa no que se refere à sua interpretação e significado. A transversalidade assumida no vocabulário político sinaliza uma natureza que pode ser problemática, quando entendida como ambivalência entre os limites que ela implica e os espaços contemporâneos de possibilidade que tal difusão inaugura.

Portanto, o “direito à cidade”, hoje, é atravessado por correntes de significados contraditórios e pode ser interpretado em direções antagônicas. É uma categoria densa e instável, também influenciada pelas antinomias constitutivas inerentes à linguagem dos direitos. Para tanto, não basta (embora seja necessário) situar consistentemente o “direito à cidade” em relações sociais concretas, em espaços específicos, em práticas e em sujeitos para retirá-lo de uma universalidade genérica. É também crucial traçar sua gênese teórica, descobrir linhas de possível atualização, obstáculos e deslocamentos necessários para sua utilização hoje.

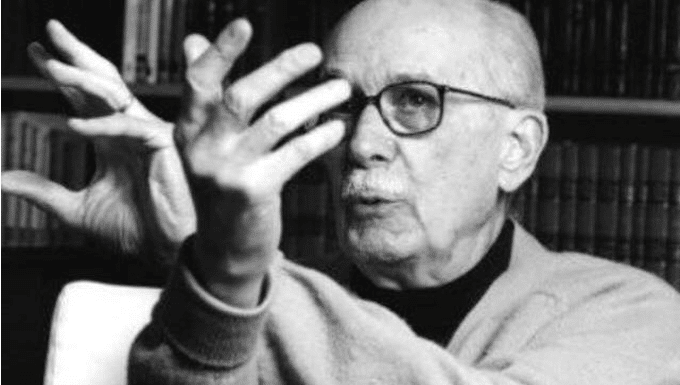

Para introduzir tal discussão, vale iluminar um ponto significativo, em relação às rupturas ocorridas entre o cenário considerado por Henri Lefebvre (1901-1991) e o mundo contemporâneo. O que permanece e o que mudou… Se a perspectiva atual se dá em escala global, como vários documentos assim acenam, o processo que Lefebvre vislumbrou precisa ser atualizado.

A distinção que ele traçou entre o Primeiro e o Terceiro Mundos é claramente posta em discussão. De uma perspectiva estritamente urbana, a proliferação de favelas e bairros degradados não pode mais ser relegada a contextos específicos. Guardadas as devidas diferenças, a revolta dos banlieues parisienses de 2005 e os levantes londrinos de 2011, originados nos bairros pobres da metrópole, exigem veementemente uma reformulação das geografias estáveis herdadas da era colonial.

Por outro lado, por questões de espaço, limitamo-nos a apontar aqui que essas mesmas configurações urbanas não podem ser analisadas criticamente apenas como áreas de exclusão total. De fato, se as enquadrássemos apenas como produto de relações silenciosas de coerção econômica, perderíamos de vista o fato de que elas também representam o enorme impulso da pobreza para a apropriação da cidade.

2.

O direito à cidade surgiu pela primeira vez no final da década de 1960, como título do ensaio de Henri Lefebvre “Le droit à la ville” (O direito à cidade, 1968), que aborda as origens da crise da cidade causada pelos efeitos da industrialização. O desenvolvimento de um direito à cidade decorre da consideração de que os direitos fundamentais foram concebidos em uma sociedade predominantemente rural, enquanto “a vanguarda da modernidade se encontra principalmente nas cidades”.

Daí a percepção de falta de proteção e a consequente necessidade de urbanização ou localização dos direitos fundamentais, entendidos como um elemento útil para conferir dignidade à cidadania: não se pode “viver adequadamente com a dignidade de um cidadão sem usufruir de um nível mínimo de direitos concretos”. Direitos concretos como o direito à moradia, à mobilidade urbana, a serviços públicos locais essenciais (como água, gás, eletricidade) e à segurança. Esses são os direitos que se resumem no direito à cidade e determinam seu conteúdo.

Nessa perspectiva, é importante analisar como fomos moldados e remodelados, ao longo da história, por um processo de urbanização cada vez mais frenético e generalizado, impulsionado por poderosas forças sociais e pontuado por fases violentas de reestruturação urbana e “destruição criativa”, bem como pela resistência e revoltas que essas reestruturações suscitaram.

Logo, o que significa “direito à cidade” hoje? Nas últimas duas décadas, o clamor pelo direito à cidade ressurgiu, portanto, contra a injustiça que caracterizou tanto a dinâmica urbana quanto o desenvolvimento urbano. O que vemos é um panorama de destruição que se desenrola diante dos nossos olhos. Nem o direito à moradia nem o direito à cidade são garantidos em grande parte das nossas urbes.

Algo não urbano acontece mesmo na cidade consolidada, quando a arquitetura é favorecida como um gesto espetacular, tanto mais persuasivo quanto violentamente desconectado de seu contexto, ou em aberta e flagrante contradição com ele. Ou quando, nos espaços vazios, transações imobiliárias são lançadas, impulsionadas pela receita e indiferentes ao contexto, que, por sua vez, manifesta necessidades e aspirações que permanecem inaudíveis.

A consciência da construção da cidade é cada vez mais alheia à cultura daqueles que decidem sobre o planejamento urbano-territorial. A arquitetura dos edifícios prevalece sobre o desenho urbano e a atenção aos objetos individuais prevalece sobre o interesse pelos lugares. Entre os efeitos está a proliferação da não-cidade, difusa, que se baseia na incompreensão de uma condição urbana tida como certa, ainda que distribuída e fragmentada entre condomínios e “shopping centers”.

3.

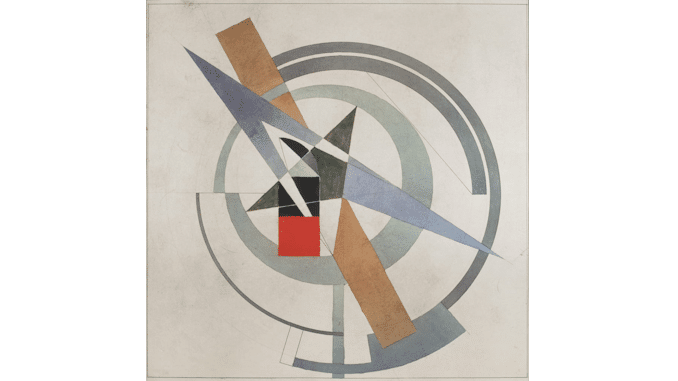

Uma significativa experimentação com novos modelos de cidade, inspirados em ideologias racionalistas, ocorreu no segundo pós-guerra (décadas de 1950-1970), com a criação de bairros/conjuntos habitacionais com financiamento público.

É verdade que tais experiências foram demonizadas e consideradas um fracasso, mas isso se deveu principalmente a razões socioeconômicas e políticas, que levaram à segregação de classe, à falta de serviços e equipamentos essenciais, e de transporte público nessas áreas geralmente localizadas nas periferias. Deveu-se também a certos parâmetros do movimento moderno, como o zoneamento, que estimulou a criação de espaços separados por diferentes funções, em nome de uma maior “racionalidade urbana”.

Esses complexos residenciais tornaram-se os bairros-dormitório por excelência, desprovidos de vida social e frequentemente monopolizados pela criminalidade. Isso demonstrou a falta de fundamento da utopia dos arquitetos, de que a qualidade do espaço urbano poderia influenciar positivamente o comportamento social.

A recente postagem do vereador do Rio de Janeiro, Ricardo Cardoso Azevedo, mais conhecido como Rick Azevedo (PSOL), dizendo que “a escala 6×1 transforma lar em dormitório”, só ratifica tal situação, que é uma dura realidade na maioria das cidades brasileiras, cujas periferias cada vez mais se configuram em áreas desertas e sem vida durante grande parte do dia.

Desigualdades e a “perifericidade” podem ser um poderoso acelerador ou, ao contrário, podem ser significativamente reduzidas, quando se pensa na forma como os edifícios são construídos, sua implantação, a atenção e o cuidado dispensados aos espaços coletivos e públicos, e a importância dada às conexões com a cidade como um todo. Essas articulações do viver, ausentes nessas áreas periféricas, podem alterar consideravelmente fatores cruciais para a qualidade de vida, como coesão social e segurança.

Não menos grave é subestimar a qualidade de vida em sua dimensão civil, ao dizer que em tais situações não há tempo para o desenvolvimento de tais atividades. Essa exigência se mede pela qualidade das relações sociais e pela coesão do corpo social que as estruturas de assentamento são capazes de assegurar, e que pode ser resumida pelo termo “urbanidade”.

Quanto ao direito à habitação, foi levantado por Friedrich Engels em 1872, mas ainda faz parte da ordem do dia lutar para garantir que todos tenham um lar digno. Conforme prescrito pela Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, tal direito está equiparado a outras prerrogativas como o direito à saúde, à assistência médica e à segurança em caso de desemprego ou invalidez.

Quanto ao direito à cidade, não basta reviver uma prática política que o coloque em seu foco central, apenas partindo de serviços e redesenho de partes da cidade. É fundamental possibilitar condições reais para que isso aconteça e em locais onde possam corresponder à coexistência civil, que é a essência da urbanidade.

Mas, quando se trata de construir ou desconstruir cidades, uma renovação cultural é urgentemente necessária, não apenas entre profissionais e governantes. David Harvey, conhecido teórico britânico da geografia urbana, busca compreender como é possível construir “uma alternativa política e social ao funcionamento do direito capitalista” por meio de uma “mudança na sustentabilidade ambiental”.

Para David Harvey, a luta pelo tipo de cidade que queremos não pode ser separada do debate sobre que tipo de relações sociais desejamos. O direito à cidade é também, e sobretudo, um direito coletivo; portanto, a luta para alcançá-lo – desde a autogestão da cidade existente até sua transformação – deve ser coletiva.

A luz que está emergindo é a afirmação de um novo direito à cidade. Seguindo esse raciocínio, parece importante manter a ideia de que, para compreender o meio ambiente em que vivemos e, portanto, também a cidade, é simplesmente necessário ampliar os limites para incluir solo, água, plantas e animais – ou, em uma palavra, a Terra, que é um organismo dotado de equilíbrio, harmonia e beleza, do qual dependem nossa integridade e saúde, ou seja, nossa própria vida.

4.

Como sair desse impasse? A questão fundamental é retomar o controle da cidade, do desenho físico, concreto e real do ambiente urbano. Mas atenção: precisamos, não apenas nós, profissionais, mas a comunidade como um todo, tomar consciência do problema, precisamos redescobrir o conceito de urbanidade; caso contrário, corremos o risco de trazer à luz novos monstros sagrados. Só a comunidade, como um todo, pode abalar a inatividade dos governos. É a comunidade que deve redescobrir os valores da dimensão urbana, mesmo ao custo de alguns sacrifícios, de algumas limitações à autonomia individual. Se essa “demanda pela cidade” não for estabelecida, será difícil mudar de rumo.

Supondo que essa demanda possa surgir em um futuro próximo, a quais modelos de nova urbanidade poderíamos nos referir? A propósito, outra questão crítica que certamente terá que ser abordada é o uso do solo e o (re)zoneamento, questões que preferimos deixar de lado por enquanto.

A nova ideia de cidade que está surgindo pode ser expressa em uma expressão simples e de fácil compreensão, remetendo a um conceito fundamental: a cidade, e na verdade todo o habitat humano, deve ser considerado como um bem comum. O direito à cidade não pode ser reduzido a um direito individual de acessar os recursos concentrados na própria cidade: em vez disso, deve ser o direito de nos transformarmos, transformando a cidade, tornando-a conforme nossos desejos.

Trata-se, portanto, de um direito coletivo e não subjetivo, uma vez que mudar a cidade exige o exercício de um poder coletivo sobre o processo de urbanização. Para nós urbanistas, cabe pensar a Terra e as terras, e as responsabilidades do planejamento urbano diante dos limites dos recursos naturais, desequilíbrios sociais e criticidade global.

Concluímos discutindo a necessidade de pensar a cidade como um projeto, como um campo onde projetos alternativos colidem, mesmo aqueles alternativos à cidade-mercadoria, construída pela ordem neoliberal em ruínas: um espaço acolhedor para a valorização e troca de bens, uma mercadoria em si mesma. Não se trata, portanto, de nostalgia pelas cidades mortas do passado, mas sim de uma reativação de um conhecimento crítico da cidade.

Em última análise, repensar com Henri Lefebvre significa também acessar um arquivo de experiências que, inescapavelmente, nos leva à Comuna de Paris, ou seja, às possibilidades radicais de praticar secessões territoriais do espaço-tempo organizado pelas finanças globais.

Por fim, pode-se concluir que pensar hoje, e de novo, sobre a cidade e sua atração magnética é, em última análise, revisitar o ar da cidade liberta e, assim, caminhar enquanto nos perguntamos o que é a liberdade e o que ela poderia ser, neste novo milênio.

*Adalberto da Silva Retto Jr. é professor de arquitetura na Universidade Estadual Paulista (Unesp).

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA