Por LÚCIA LEITÃO*

Prólogo da autora ao livro recém-lançado

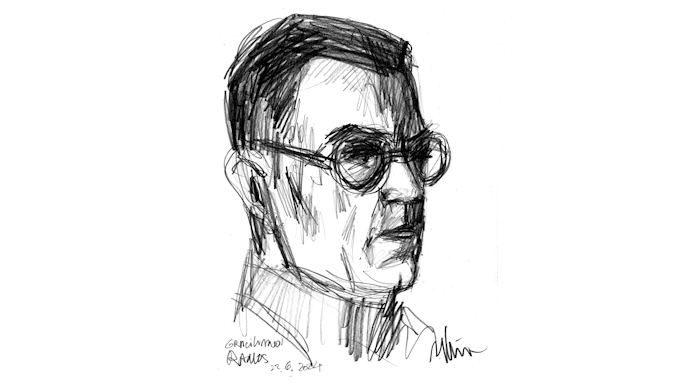

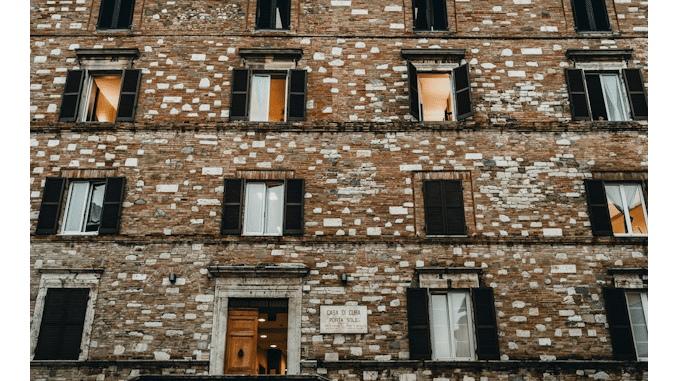

Iván Bojko vivia numa pequena aldeia ucraniana, sua terra natal, quando, em 1942, foi levado pelos nazistas para um campo de serviços forçados situado na Alemanha, onde permaneceu por três anos. Finda a Segunda Guerra, circunstâncias geopolíticas o impediram de voltar à Ucrânia, e, assim, em 1948, Iván chegou ao Brasil, onde viveria toda a sua longa vida.

Quase sete décadas após essa data, Iván Bojko teve sua história revelada ao mundo num documentário homônimo.[i] Baseado em seus diários, o filme registra a volta do personagem central dessa história à sua terra 66 anos após ter sido dela afastado.

Tocante e sensível, o filme trata de perdas, rupturas, nostalgia e reencontro, o que o torna um belo testemunho de experiências humanas fundamentais. Para além da sua qualidade artística, no entanto, o que me faz citá-lo aqui é uma cena em particular, brevemente narrada a seguir. Incapaz de reconhecer a própria cidade após tantas décadas de afastamento, durante as quais só a visitava em sonhos, Iván é conduzido pelos familiares ao bairro onde está situada a casa dos seus pais, a casa da sua infância.

– Está vendo sua casa?, perguntam-lhe.

– Qual?, indaga Iván.

– Essa aí, mostra-lhe uma irmã.

Visivelmente transtornado com a experiência do reencontro dessa referência espacial, Iván Bojko se dirige à entrada da casa, ajoelha-se e beija a soleira da porta.

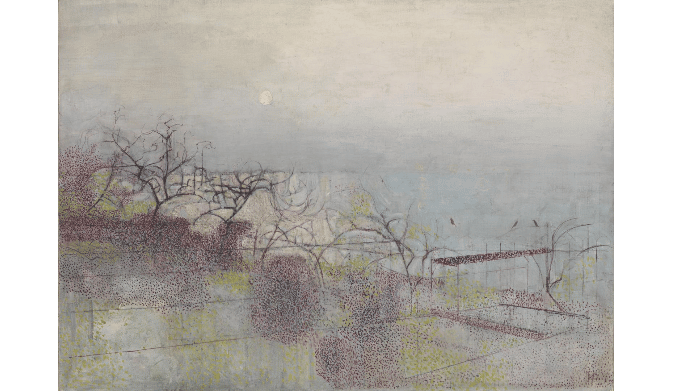

Na arte ficcional, uma história semelhante já havia indicado a força da relação que se estabelece entre o ser humano e o espaço que habita. Em especial, o espaço edificado onde se vive a infância. O regresso para Bountiful,[ii] filme que deu a Geraldine Page o Oscar de melhor atriz em 1986, mostra o desespero existencial de Carrie Watts, personagem central do filme, diante do desejo de voltar a viver em sua cidade de origem. Doente, idosa, sabendo que a vida se finda para ela, obrigada a morar com o filho e com uma nora que não a suporta, Carrie, sem recursos financeiros e com pouca autonomia para tomar as próprias decisões, usa de todas as artimanhas de que é capaz para voltar a Bountiful.

Ao longo da viagem que empreende para rever a sua cidade, de conversa em conversa com as pessoas que encontra na estrada, Carrie descobre que Bountiful se foi, literalmente, na poeira do tempo. A última pessoa que nela residia, uma amiga de infância, morreu um dia antes do início da sua viagem. Mesmo diante dessa notícia desoladora, Carrie não desiste desse encontro com a casa e a cidade da sua infância. Ela precisa ver, entrar, sentir de novo a experiência reconfortante de estar em casa, a casa dos seus primeiros anos, ainda que esta não seja mais do que uma ruína.

Na literatura, em um poema muito conhecido – Confidência do itabirano –, cujo título indica justamente a importância da cidade de origem na subjetividade do poeta, Carlos Drummond de Andrade escreve assim:

Alguns anos vivi em Itabira.

Principalmente nasci em Itabira.

Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro.

Noventa por cento de ferro nas calçadas.

Oitenta por cento de ferro nas almas.

E esse alheamento do que na vida é porosidade e comunicação.

A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, vem de Itabira, de suas

noites brancas, sem mulheres e sem horizontes.

E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana.

De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço:

este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval;

esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil;

este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas;

este orgulho, esta cabeça baixa…

Tive ouro, tive gado, tive fazendas.

Hoje sou funcionário público

Itabira é apenas uma fotografia na parede.

Mas como dói.

Ainda na literatura, num texto que se situa entre a ficção e a realidade, como é próprio das memórias narradas, José Saramago relata uma circunstância existencial em tudo surpreendente — seja pelos fatos relatados, seja pelo tempo em que se passaram esses fatos.

Nascido numa pequena e pobre aldeia portuguesa, Azinhaga, o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura (1998) conta que no início da sua vida, aproximadamente aos dois anos de idade, foi levado pelos pais para morar em Lisboa. A família buscava melhores condições de vida, conforme se lê em As pequenas memórias.

Ao longo do texto, José Saramago escreve: “Foi daqui, quando ainda não tinha dois anos, que meus pais, migrantes empurrados pela necessidade, me levaram para Lisboa, para outros modos de sentir, pensar e viver, como se nascer onde nasci tivesse sido consequência de um equívoco do acaso, de uma casual distração do destino, que ainda estivesse em suas mãos emendar”.

Não foi assim. Sem que ninguém de tal se tivesse apercebido, a criança já havia estendido gavinhas e raízes, a frágil semente que então eu era havia tido tempo de pisar o barro do chão com os seus minúsculos e mal seguros pés, para receber dele, indelevelmente, a marca original da terra.

Naquele momento, e sob aquelas circunstâncias, continua José Saramago: “Só eu sabia, sem consciência de que sabia, que nos ilegíveis fólios do destino e nos cegos meandros do acaso havia sido escrito que ainda teria de voltar à Azinhaga para acabar de nascer. Durante toda a infância […] essa pobre e rústica aldeia, com sua fronteira rumorosa de águas verdes, com as suas casas baixas rodeadas pelo cinzento prateado dos olivais […] foi o berço onde se completou a minha gestação, a bolsa onde o pequeno marsupial se recolheu para fazer da sua pessoa, em bem e talvez em mal, o que só por ela própria, calada, secreta, solitária, poderia ter sido feito” (Pequenas memórias).

Para além da arte, uma carta escrita por Freud, na década final da sua vida, aponta para a mesma direção dessas experiências existenciais, antes mencionadas, entre as pessoas e seus lugares de origem — para a manifestação de algo que aparentemente se mostra como um e o mesmo fenômeno. Em outras palavras, para a natureza psicoespacial de uma relação que vincula o sujeito ao espaço que o fazer arquitetônico faz surgir, conforme se espera mostrar.

Em 25 de outubro de 1931, durante uma cerimônia que assinalava um conjunto de honrarias prestadas a Freud pela cidade de Freiberg, atual Příbor, Anna, sua filha e representante no evento festivo, leu a carta que o pai enviara ao prefeito em agradecimento à homenagem que lhe era feita pela terra que o viu nascer.

Nessa carta, Freud registra que deixara Freiberg aos três anos de idade. Desde então, retornara à cidade uma única vez, durante a adolescência, para um breve período de férias. Apesar desse tempo curto de contato com a cidade, Freud declara que sobreviviam nele impressões indeléveis da sua cidade natal. Assim, escreve Freud de modo surpreendente: “De uma coisa posso estar certo: bem no fundo de mim ainda vive o menino feliz de Freiberg, o primeiro filho de uma jovem mãe que deste ar e deste solo recebeu as primeiras impressões inextinguíveis (Carta ao prefeito da cidade de Příbor).

De fato, surpreende, notadamente ao leitor habituado à escrita freudiana, cuja obra se distingue por construir uma epistemologia da incerteza, a ênfase dada a uma afirmativa ― de uma coisa posso estar certo ― quanto à persistência, em sua estrutura psíquica, de memórias indeléveis originárias do ambiente construído onde viveu seus primeiros anos de vida.

Com efeito, é instigante pensar que alguém tão pouco afeito às certezas, alguém que elaborou sua teoria a partir do “estatuto concedido ao erro”, alguém, enfim, que fez ver ao mundo dos savants que “o erro e a verdade fazem parte do mesmo campo psíquico”, como anota Sergio Paulo Rouanet, tenha se permitido escrever, no final da vida, um texto tão afirmativo sobre sentimentos e memórias, elementos quase sempre fugidios, muitas vezes ilusórios, e de difícil apreensão (Epistemologia da incerteza, 1985).

Um outro ponto a se fazer notável, ainda nessa carta, é justamente o elemento-alvo de tanta assertividade. A certeza que Freud partilha com o leitor, aquilo que o fez estar seguro o bastante para fazer esse registro, diz respeito a uma experiência que associa cidade — ambiente construído — e constituição da subjetividade.

Desta feita, chama a atenção que a experiência que lhe permitia estar seguro, entre tantas outras marcadas pela incerteza, tenha sido, precisamente, uma experiência com uma cidade, um fenômeno humano que, em absoluto, não se inseria no foco dos seus interesses intelectuais.

Para o que aponta Freud? Como, por que e sob que artifício psíquico o ambiente construído – em especial o espaço de origem – produziria impressões inapagáveis? Seria o espaço edificado, a arquitetura, consequentemente, campo disciplinar a partir do qual se elabora este texto, elemento relevante na constituição da subjetividade? Será que, parafraseando Vladimir Safatle, “é possível reconhecer, nos espaços de origem, a gênese espacial da subjetividade?”.

De volta à literatura, Thomas Bernhard, ratificando o que disse Freud, descreve essa mesma experiência espacial, mas apresenta um outro lado desse afeto, igualmente inextinguível. Em suas palavras: “esse solo mortífero que trago comigo por nascimento é minha terra, estou mais em casa nessa cidade (letal) e nessa região (letal) do que outros o estão; mesmo que hoje caminhe pela cidade pensando que ela não tem nada a ver comigo porque não quero ter nada a ver com ela, porque há muito tempo não quero ter coisa nenhuma a ver com ela, tudo o que trago dentro de mim (e em mim) provém dela, de tal modo que eu e a cidade temos uma relação eterna, indissolúvel, ainda que horrorosa. Sim, pois tudo o que trago dentro de mim está de fato associado à cidade e à sua paisagem, remonta a ambas; pouco importa o que eu pense ou faça, minha consciência desse fato apenas se intensifica cada vez mais, e um dia será tão grande que isso, a consciência disso, vai me matar. Tudo o que trago em mim está à mercê dessa cidade que é minha origem” (Origem).

O que ata o sujeito ao espaço que a arquitetura materializa? E de que natureza é o laço que propicia esse acontecimento? É essa a questão-chave que norteia o ensaio O espaço das coisas primeiras: arquitetura, cultura e psicanálise.

*Lúcia Leitão é professora titular do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Referência

Lúcia Leitão. O espaço das coisas primeiras: arquitetura, cultura e psicanálise. São Paulo, Annablume, 2024. [https://shre.ink/MMw0]

Notas

[i] Iván, direção de Guto Pasko, Brasil, 2014.

[ii] The trip to Bountiful, 1985, com roteiro de Horton Foote, é baseado em sua peça televisiva apresentada na NBC, em março de 1953. Dirigido por Peter Masterson, o filme teve dez indicações ao Oscar, tendo vencido nas categorias de melhor atriz e melhor roteiro.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA