Por VERA LÚCIA FOLLAIN DE FIGUEIREDO*

Prefácio do livro de Sergio Schargel

Em 1995, Umberto Eco realizava na Columbia University, uma conferência intitulada “Fascismo eterno”, cujo tema era a possibilidade de retorno do fascismo em circunstâncias históricas diversas daquela em que surgiu, na Itália da primeira metade do século XX. Para discutir tal hipótese, começava descrevendo as características contraditórias do fascismo de Mussolini, destacando a dificuldade de se associar o termo a um sistema coerente de ideias, já que o fascismo não seria uma ideologia monolítica: antes, seria uma colagem de diversas tendências políticas e filosóficas, uma confusão estruturada, que, no entanto, do ponto de vista emocional, era firmemente articulado a alguns arquétipos.

Umberto Eco lembrava, ainda, que, embora os regimes políticos possam ser derrubados e as suas ideologias deslegitimadas, por trás deles e de sua ideologia existe sempre um modo de pensar e de sentir, uma série de hábitos culturais, uma nebulosa de instintos obscuros. Considerando que o termo fascista adapta-se a tudo, porque é possível eliminar de um regime fascista um ou mais aspectos e ele continuará sempre sendo reconhecido como fascista, Umberto Eco apresenta, então, uma lista de características típicas do que chamou de “ur-fascismo ou fascismo eterno”: conceito criado para abarcar o fascismo em suas diferentes versões, sem expandir a denominação de forma excessiva, a ponto de esvaziá-la de sentido.

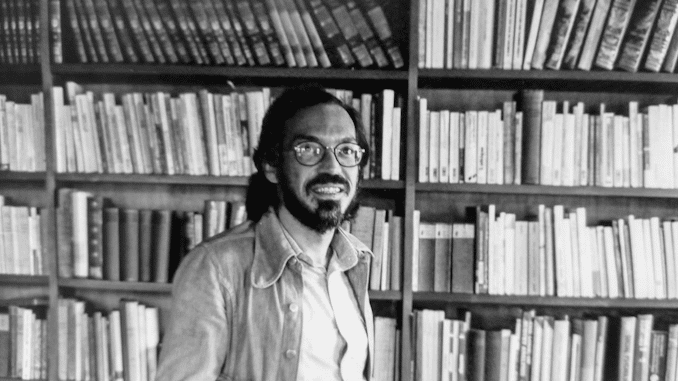

São essas ideias do semiólogo italiano que servem de ponto de partida para o livro O fascismo infinito, no real e na ficção: como a literatura apresentou o fascismo nos últimos 100 anos, cuja origem está na dissertação de mestrado de Sergio Schargel Maia de Menezes, premiada pela Associação Brasileira de Literatura Comparada (Prêmio Dirce Côrtes Riedel de melhor dissertação do biênio 2020-2021).

Pesquisador antenado com as teorias políticas contemporâneas e também fino leitor da ficção literária, Sergio Schargel coloca esses dois campos em diálogo, comparando, sem sobreposições simplistas, o Ur-fascismo nas políticas da realidade e as aparições de Ur-fascismos na literatura, com o objetivo maior de pensar as tensões políticas do nosso tempo. Como Umberto Eco, Sergio Schargel também foi movido, ao realizar sua pesquisa, pela desconfiança de que o fascismo, ou se quisermos, o Ur-fascismo, ainda está ao nosso redor, às vezes sob as vestes mais inocentes, sendo nosso dever desmascará-lo.

Afinal, como ele próprio nos informa, a Freedom House, instituição estadunidense, reportou 2019 como o décimo quarto ano seguido de recessão democrática mundial, com o surgimento de movimentos antidemocráticos, que, pelo menos para alguns cientistas sociais, poderiam ser considerados novas versões do fascismo, a despeito da complexidade do contexto geopolítico contemporâneo.

Concordando com o pensamento de Primo Levi, para quem “cada época possui seu próprio fascismo”, Sergio Schargel não partilha a convicção de que o fascismo seria um movimento datado historicamente e, portanto, não teria oportunidade de voltar ao protagonismo na cena política. Para ele, o fascismo, como metodologia de poder, seria uma exploração do ressentimento, necessitando das crises para crescer: “a crise alimenta esse ressentimento, o eleva exponencialmente. Em época de prosperidade, o Ur-fascismo permanece adormecido. Mas, com crises, ele pode despertar em toda a sua força”, afirma o autor.

O fascismo infinito, no real e na ficção: como a literatura apresentou o fascismo nos últimos 100 anos não só leva o leitor a diferenciar termos de uso corrente como autoritarismo, populismo, totalitarismo, conservadorismo, como a refletir sobre o modo como ideologias se entrelaçam e fenômenos políticos adormecidos se reinventam. Daí a passagem suave, sem ruptura, para o campo da retórica, da guerra de relatos e da ficção, como recurso para discutir um possível retorno do fascismo nos dias de hoje, ao mesmo tempo em que contempla a inserção dessa questão na esfera da arte.

Lembrando o quanto a política deve à retórica, Sergio faz a ponte entre a reflexão sobre os métodos do fascismo e a sua representação na literatura de ficção, que também tratou de dar diversas roupagens e imagens ao Ur-fascismo. O subgênero da distopia, ou utopia negativa, é responsável por grande parte dessas representações, como se vê, por exemplo, no romance 1984, de George Orwell, lançado em 1949, mas que, sintomaticamente, voltou à lista de mais vendidos nesse início do século XXI: interesse ressuscitado, segundo Sergio Schargel, pela ascensão mundial de governos autoritários reais. Para o autor, “na era da pós-verdade, na qual as fronteiras entre fato e ficção são cada vez mais tênues, a literatura – e a literatura política em específico – é flexionada com a realidade, tornando-se, por vezes, mais crível que o próprio real”.

Dentre várias obras de ficção abordadas, inclusive um filme e uma série de TV, foram escolhidos dois romances como objetos centrais de análise: Não vai acontecer aqui do estadunidense Sinclair Lewis, lançado em 1936 e relançado em 2017, no Brasil, e Ele está de volta, de Timur Vermes, publicado em 2012, na Alemanha, dois anos antes da criação da AfD um partido de extrema direita que atualmente constitui o terceiro maior partido na câmara alemã. Ele está de volta, que foi adaptado para o cinema por David Wnendt (Alemanha, 2015), retoma a ideia onipresente, inclusive no próprio título, em Não vai acontecer aqui.

Ambos trabalham com a negação de que o fascismo poderia se repetir, ou aparecer em outra localidade. Os messias Ur-fascistas, personagens dos livros analisados, utilizam, como Sergio Schargel destaca, discursos semelhantes entre si – que coincidem também com os discursos de suas contrapartes políticas reais – apresentando-se como simples democratas. A leitura das duas obras busca apreender o que o autor chama de uma estética da destruição, destacando, em cada uma, o formato utilizado para encenar a metodologia fascista do poder.

No contexto do Brasil atual, em que pesquisa realizada na Unicamp, pela antropóloga Adriana Dias, identificou um total de pelo menos 334 células neonazistas em atividade no país, O fascismo infinito, no real e na ficção: como a literatura apresentou o fascismo nos últimos 100 anos constitui uma reflexão bastante oportuna, contribuindo para a ampliação do horizonte da crítica no campo da arte e da política.

Embora, como sabemos, a retórica fascista lançasse mão de metáforas, como, por exemplo, a de “escultor da nação italiana” para designar Mussolini, cujo trabalho de esculpir as massas permitiria, do ponto de vista de seus correligionários, alçá-lo ao campo da arte, as tensões entre a liberdade de criação e a metodologia de poder fascista foram sempre irredutíveis.

Por isso, o livro que o leitor tem em mãos termina com uma parábola, trazendo Pasolini e Didi-Huberman com seus respectivos estudos sobre os vaga-lumes antifascistas e o papel da arte, em especial a arte política, na resistência ao Ur-fascismo. Sergio Schargel reitera, assim, sua convicção na importância da literatura como ferramenta de conscientização e resistência à obscuridade do anti-intelectualismo Ur-fascista.

*Vera Lúcia Follain de Figueiredo é professora de Comunicação na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Autora, entre outros livros, de A ficção equilibrista: narrativa, cotidiano e política (Relicário).

Referência

Sergio Schargel. O fascismo infinito, no real e na ficção: como a literatura apresentou o fascismo nos últimos cem anos. Porto Alegre, Bestiário / Class, 2022, 198 págs. Disponível aqui.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA