Por RENATO ORTIZ*

A solução oferecida pelos rituais de inversão era reconfortante, assegurava simbolicamente a permanência das coisas; com a pandemia, a instabilidade predomina sobre a segurança

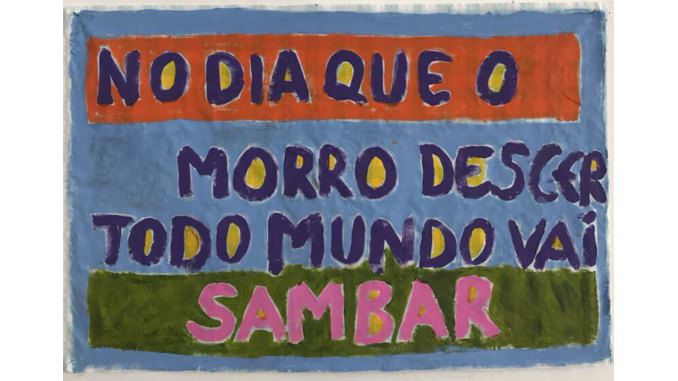

A pandemia do coronavírus coloca em suspenso a ordem social e, de uma certa forma, nos interpela em nossa condição intelectual. O que significa ordem, qual o sentido de sua ruptura? Os antropólogos estão familiarizados com os rituais de liminaridade e de inversão, que existem em diversas culturas e se manifestam em diferentes momentos da vida em sociedade. Um exemplo: a cerimônia zulu que antecede o plantio. Nesta ocasião, reverencia-se a deusa que ensinou aos humanos a arte de plantar e colher. Participam do ritual apenas as mulheres, que ao alterarem suas condutas habituais, infringem uma série de tabus costumeiros: conduzem o gado (atividade exclusivamente masculina), carregam os escudos dos guerreiros, algumas vezes andam nuas e cantam cantigas impudicas. Os homens permanecem nas choças, e se por acaso saem, são por elas atacados. Outro exemplo: a entronização de um novo rei na Costa do Marfim. Um cativo-rei, escolhido entre os servos, exerce temporariamente as funções reais de dominação sobre os homens livres. Os cativos vestem sungas suntuosas, banqueteiam-se, bebem em abundância, afrontam as normas sagradas e ridicularizam os nobres da corte. Entretanto, logo após o funeral do rei, o “poder rebelde” se desfaz; rasgam-se as tangas de seda e o cativo-rei é executado. Os exemplos poderiam ser multiplicados, mas eles transcendem à sua particularidade: os rituais de inversão são mecanismos simbólicos de reforço da ordem social. Após um momento de liminaridade, de “caos”, quando o quotidiano das coisas é abalado, tudo retorna ao normal, o status quo é preferível à desordem, ele se impõe. Algo análogo ocorre nas sociedades modernas, os mecanismos de inversão da ordem não se restrigem às culturas indígenas (como se o passado fosse uma dimensão revoluta). Um exemplo: os filmes de catástrofes. Neles, a narrativa organiza-se em três etapas: na primeira apresenta-se a ordem quotidiana das coisas, na segunda, sua destruição, na terceira, o retorno à vida normal. O elemento que dispara o gatilho da destruição pode variar, um ser monstruoso (King Kong), uma catástrofe ambiental (avalanche, terremoto, maremoto, etc.), uma epidemia (ebola). De uma certa forma ele é arbitrário, importa encontrar um dado convincente capaz de direcionar a história a ser relatada. As narrativas de catástrofe são bastante padronizadas, seguem um esquema de exposição simples e funcionam como um ritual de inversão no qual o ordenamento das coisas é temporariamente interrompido. O espectador, no conforto da poltrona do cinema, contempla o desmoronamento à distância, ele não o atinge, é ritualmente controlado pela estrutura do relato.

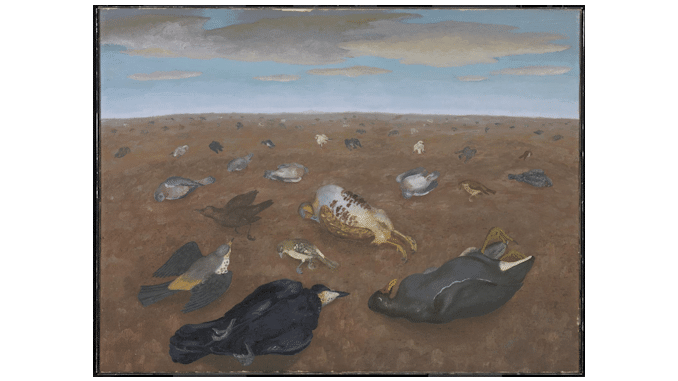

A pandemia implica diretamente uma quebra do quotidiano. Entretanto, se nos rituais de inversão esta é apenas simbólica, agora é a realidade em sua materialidade que é colocada em xeque. Não se trata de questionar a noção de ordem em contraponto à desordem, é sua “essência” que entra em colapso. Todo ritual implica em ordem, por isso existem especialistas que o administram da maneira correta (feiticeiros, mágicos, sacerdotes), tudo e todos conhecem o seu devido lugar. O cativo-rei, no exemplo anterior, ou as mulheres insubmissas, no caso zulu, desempenham um papel determinado por um script que os transcende e os guia. Suas ações são previsíveis, pertencem a uma memória coletiva que ordena os gestos e as intenções. O ritual controla a “rebelião” resguardando-a em seu simbolismo discrepante. A situação de pandemia é distinta, nela a desordem é desregrada. A racionalidade das sociedades modernas entra em crise diante da imprevisibilidade dos acontecimentos. A ideia de gestão (controle racional das ações) se debilita: as indústrias, o comércio, os hospitais, o transporte, o fluxo das mercadorias, tudo, por um momento, torna-se “irracional”, ou seja, aleatório, fortuito. Não há cura para o mal. Os diagnósticos científicos apenas tocam sua superficialidade, as “previsões”, fundadas em ensaios matemáticos e experiências epidemiológicas, dizem respeito aos possíveis cenários de contaminação, mas a ameaça permanece: não é eliminada, precisa ser contida sem entretanto existir um desfecho definitivo para tanto. A solução oferecida pelos rituais de inversão era reconfortante, assegurava simbolicamente a permanência das coisas; com a pandemia, a instabilidade predomina sobre a segurança. Ela é ainda global, não se restringe a uma área ou região do mundo, o planeta é o solo de sua desolação. Não há forma de fugir ao risco, ele é inexorável. Neste sentido, o fechamento das fronteiras nacionais não é um mergulho em si mesmo, espécie de afirmação do local em contraponto ao global, pelo contrário, elas se cerram devido à globalização do vírus. Nada há de “nacionalismo” nesta opção de encerramento, ela é um artifício reativo, de salvaguarda, significa uma dependência e não uma autonomia em relação às ameaças.

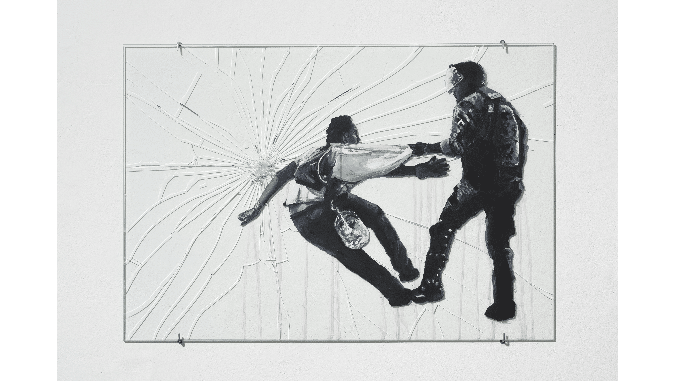

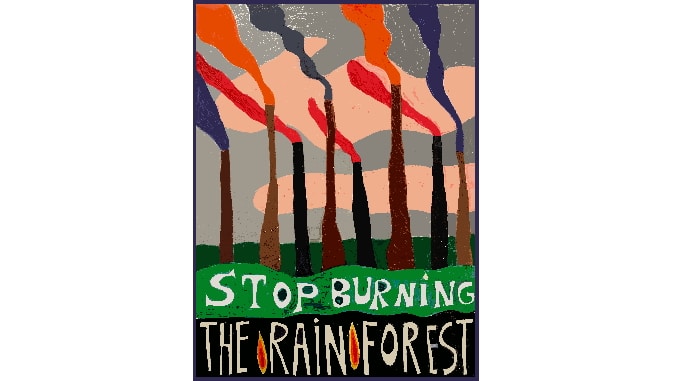

Os rituais de rebelião têm uma qualidade: ao inverterem a ordem quotidiana, tornam visíveis alguns mecanismos “estruturantes” das sociedades. Nos exemplos que utilizei fica clara a relação de subordinação entre masculino/feminino e dominantes/dominados, o que se encontrava latente, oculto, adquire uma feição manifesta. Algo semelhante ocorre na situação de pandemia, alguns “pilares” da vida social, que nos pareciam naturais, imanentes, são explicitados em sua denegação. Um elemento importante diz respeito à ideia de circulação. Os sociólogos afirmam ser essa uma dimensão específica às sociedades modernas. Contrariamente às sociedades tradicionais, agrárias, nas quais o movimento de pessoas e mercadorias era restrito, reduzido, com a modernidade há um “desenraizamento” das coisas. Elas deixam de pertencer a um lugar geográfico (o vilarejo, a região) para circularem em escala ampliada. Um exemplo: o advento da revolução industrial e da modernidade no século XIX. A medida que o peso da tradição se debilita, amplia-se aceleradamente a circulação das coisas, objetos, pessoas. É o caso das reformas urbanas (Paris do Barão Haussmann; Rio de Janeiro de Pereira Passos), a emergência dos transportes públicos (bondes e ônibus, primeiro puxados a cavalo, depois, movidos à eletricidade), a mobilidade intra-classes, a migração do campo para a cidade, o incremento do comércio nacional e internacional. As inovações técnicas, trens, automóveis, navios, telégrafo, e posteriormente, cinema, rádio e televisão, farão da circulação um traço permanente de nossas vidas (particularmente na situação de globalização). A pandemia traz com ela algo de uma contra-modernidade. Há primeiro uma restrição dos movimentos: fechamento de aeroportos, diminuição do comércio, interdição das viagens, etc. O fluxo de pessoas e produtos é moderado em escala global. O isolamento, e não a mobilidade, torna-se uma virtude, única alternativa para se deter o avanço da doença. É preciso se recolher para que a desordem existente “lá fora” não nos atinja. Outra dimensão essencial deve ser ainda preterida: o indivíduo. Ele é uma espécie de emblema da modernidade. Com a revolução industrial e as revoluções políticas do século XIX o indivíduo transforma-se em símbolo de liberdade. Cada um, segundo suas crenças e necessidades, escolheria sua religião, sua ideologia, suas vestimentas (um dos éditos da Revolução Francesa dizia: a partir de agora qualquer homem ou mulher pode se vestir da maneira que quiser). A liberdade individual, política ou social, não deveria ser cerceada, representaria a expressão máxima de um direito e de uma condição garantidos a todos (ideal que não se confirma na prática). Com o desenvolvimento de uma sociedade de consumo este traço idiossincrático se reforça, o lema, “I want and I want it now”, revela a expectativa de conjunção entre os desejos pessoais e sua realização. A pandemia inverte essa relação de autonomia. Ela é um “fato social” (utilizo a definição de Durkheim), isto é, um evento exterior ao indivíduo que a ele se impõe de maneira coercitiva. Dela não podemos escapar. Por isso predomina entre nós um sentimento de frustração, ansiedade e medo. A sensação de impotência prevalece sobre a ação, recolhidos no isolamento olhamos o mundo à distância sem nele interferir. A aspiração individual cede lugar às exigências coletivas de preservação da vida (usos de máscara, quarentena, lockdown).

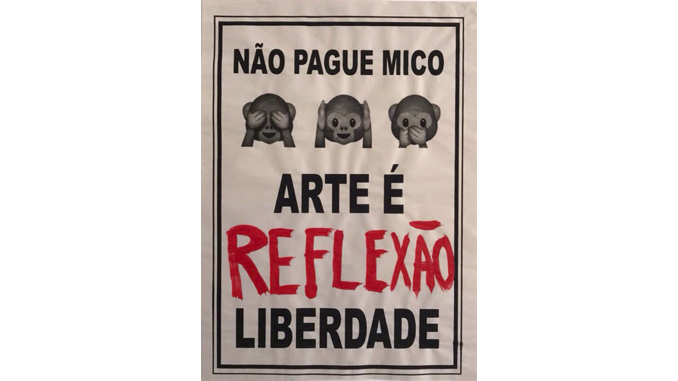

Os rituais de inversão pertencem às sociedades marcadas por um tempo cíclico, o presente, ou seja, a tradição, deve ser mantido a qualquer custo (esse é o papel dos mitos). A desordem simbólica é apenas o sinal de sua permanência. Nas sociedades modernas a mudança é o elemento decisivo. Entretanto, a epidemia paralisa a marcha do tempo, abre uma brecha entre o agora e o depois. Uma fissura se instaura diante da imprevisibilidade das coisas, como se o destino escapasse de nossas mãos. Ao ruir aquilo que conhecíamos resta a indefinição. O atual que parecia tão sólido (dizia-se que a sociedade de entretenimento privilegiava o presenteísmo) se desfaz. Na situação de pandemia a ordem é colocada em suspenso (não é anulada) e o tempo acelerado de nossas vidas torna-se lento, moroso. Vive-se a espera. Há duas maneiras de se olhar este hiato entre temporalidades distintas. A primeira é valorizarmos o retorno à uma vida “normal”, ao que existia antes. Os problemas existentes (são inúmeros, da injustiça à desigualdade) seriam sublimados, minimizados diante da desorganização vigente. Porém, os prognósticos para o futuro não são os melhores, a epidemia implica em consequências nefastas (desemprego, aumento da pobreza, fome, destruição de empresas, etc.). O presente almejado revela o gosto amargo de sua redenção, ele é incompleto, insatisfatório. Mas a fissura entre o hoje e o amanhã pode ser entendida como uma situação de liminaridade na qual a ordem das coisas, ao ser rompida, nos permitiria imaginar um outro mundo, uma maneira de viver distinta da atual. A quebra do quotidiano funcionaria assim como estímulo à imaginação utópica, mesmo sabendo ser esta uma condição onírica, encontraríamos um mundo inteiramente diferente. Uma janela se abriria no horizonte e o fim do “fim das utopias” nos libertaria das malhas do presente.

*Renato Ortiz é Professor titular do Departamento de Sociologia da Unicamp. Autor, entre outros livros, de Universalismo e diversidade (Boitempo).