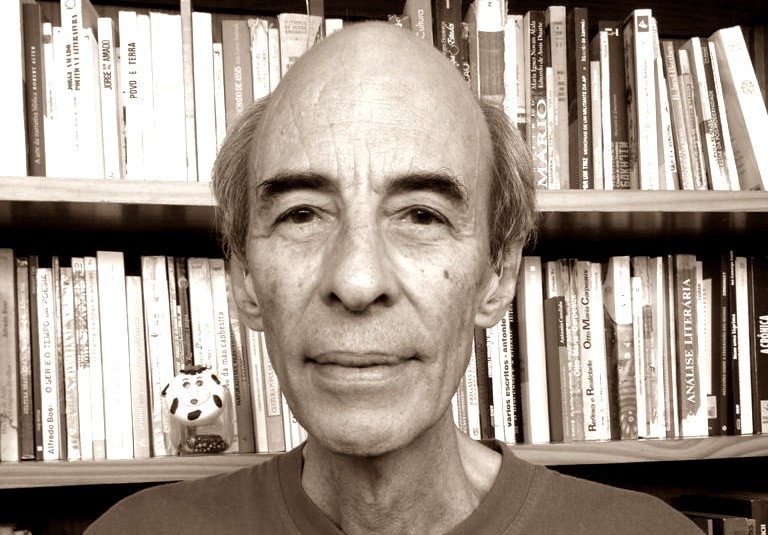

Por CELSO FREDERICO*

Os calendários não marcam o tempo do mesmo modo que os relógios

Os acontecimentos de 1968, ocorridos num ritmo vertiginoso e envolvidos numa atmosfera épica, tiveram o curioso destino de serem, posteriormente, celebrados pela mídia, que evoca o passado com as fotografias coloridas da época, e convoca os soixante-huitards para falarem de ideais e esperanças dos quais nem todos ainda compartilham, e que, muitas vezes, contrariam os seus atuais interesses. Os sucessivos “aniversários” de 1968 e suas respectivas comemorações repõem o problema da interpretação daqueles acontecimentos que são, inevitavelmente, filtrados pela ótica do presente, e, assim, manipulados com maior ou menor consciência.

Os dez anos de 1968, pelo menos, foram contemporâneos da retomada das greves operárias, da volta dos militantes exilados e da crise do regime militar. Agora, 53 anos depois, a distância encarrega-se de “esfriar” o drama histórico vivido. Além disso, a situação atual marcada no plano das ideias pela ofensiva neoliberal e pelo “pós-modernismo” dos intelectuais desiludidos encarrega-se de caracterizar como utopia a possibilidade da revolução social, inscrita ontem e hoje nas contradições da sociedade capitalista,

“Os calendários não marcam o tempo do mesmo modo que os relógios”, disse certa vez Walter Benjamin. Em nosso caso, o relógio, mecanicamente, deixa para trás os acontecimentos de 1968, e o tempo do calendário, ao invés de resgatar os ideais revolucionários, como queria Benjamin, serve somente para a folclorização colorida da mídia, ou de oportunidade para os protagonistas de então reescreverem a história para justificar as suas novas opções.

O procedimento mais recorrente para descaracterizar o passado é a generalização. Como em 1968 ocorreram movimentos sociais importantes em diversos países do mundo, o “caso brasileiro” é diluído nesse conjunto aparentemente homogêneo. Ou, então, é dele destacado através de análises comparadas que procuram contrapor realidades dispares para apreender semelhanças e diversidades. Com esse procedimento fica-se na superfície dos fenômenos: aquilo que a Lógica de Hegel chamava de “diferenciabilidade exterior e indiferente” que nunca atinge a essência do objeto estudado.

Mas a generalização pode tornar também “indiferentes” a especificidade dos diversos movimentos que lutaram contra a ditadura militar: o estudantil, o operário e o guerrilheiro. Cada um deles, embora tivesse o mesmo substrato, a mesma motivação, obedecia a uma dinâmica própria.

O melhor antídoto contra essas tentações continua sendo os estudos minuciosos e pacientes que se voltam para agarrar a particularidade de um objeto, as sucessivas determinações que o tornaram concreto. Entre a universalidade abstrata e as singularidades empíricas, impõe-se, como “campo de mediação”, o estudo da particularidade reivindicado pela dialética. Somente assim, torna-se possível superar o caráter generalizante e diluidor de muitas interpretações de 1968, sejam aquelas marcadas pelo viés empiricista e psicologizante subjacentes às análises “não-institucionais” (apoiadas na aleatória memorialística de personagens coadjuvantes), sejam as interpretações atomísticas que recortam o fluxo histórico em micro períodos (fixados arbitrariamente pelo capricho do pesquisador).

Nas páginas seguintes procuro trazer para discussão alguns traços conformadores da particularidade do nosso 1968, tendo como referência básica o movimento operário de Osasco e o processo de luta armada. Em seguida, enfocarei algumas interpretações.

Um problema, entretanto, insiste em reaparecer. Em meio a tantos fatos ocorridos em 1968, quais merecem ser evocados? O que nos permitirá uma aproximação da perseguida particularidade? O que efetivamente tem interesse e atualidade? E o que ficou irremediavelmente para trás, como uma carcaça entregue à ação corrosiva do tempo, à irresistível desintegração, ao inevitável esquecimento?

A resposta a essas perguntas é sempre ditada pelo presente, o momento histórico avançado que torna inteligível o tempo vivido. O “presente como história”: o recurso metodológico central na melhor tradição marxista. Mas de que presente estamos falando? A centralidade ontológica do presente, reivindicada pela dialética, pressupõe uma clara distinção entre um presente-resultado, que realizou as promessas contidas no passado, e os diversos momentos circunstanciais existentes, o presente-empírico.

Neste ano, quando se comemoram 53 anos de 1968, é mais do que evidente que o ciclo não foi completado: a realidade estrutural permaneceu inalterada, e o sonho sonhado naquele tempo – a revolução social – não se concretizou. Por isso, apesar das várias décadas passadas, os acontecimentos de 1968 continuam, infelizmente, atuais, incompletos, não resolvidos. A realidade sofreu mudanças quantitativas, mas permanece estruturalmente a mesma. E é exatamente isso que embaça a visão do pesquisador e impede a compreensão serena dos fatos, que só o cumprimento de um ciclo histórico permitiria. O nosso tempo guarda semelhança com a poesia homônima de Drummond: “tempo de partido, tempo de homens partidos”, tempo em que a “precária síntese” permanece oculta, subsistindo apenas “miúdas certezas”.

Os ventos libertários de 1968 sopraram no contexto opressivo instaurado pelo golpe de 64, momento de redefinição da vida social e de frustração para uma esquerda que havia apostado na viabilidade das “reformas de base” e na promessa de outro futuro para o nosso País. Em 1968 a frustração tornou-se ativa e ousou anunciar que a hora do acerto de contas com os golpistas estava próxima: “Na época, 1968 parecia o ano da grande revanche. Pelas milhares de cabeças que o incendiavam, passava a certeza de que aquele era o ano de lavagem de alma dos movimentos populares em 1964” (Espinosa, 1987, p. 156).

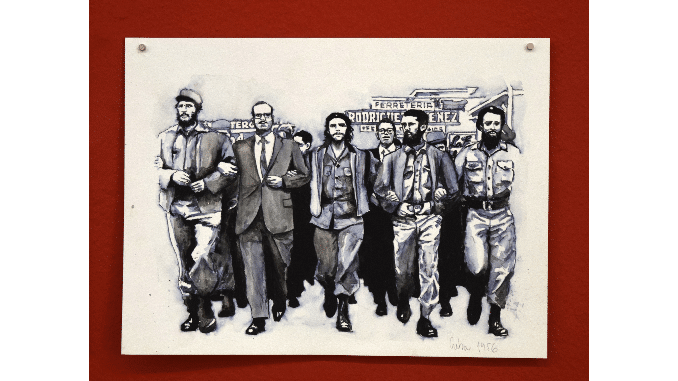

O “acerto de contas” foi realizado em condições desfavoráveis. Segundo Jacob Gorender, a hora certa para o confronto já havia passado: “A luta armada pós-64 (…) teve a significação de violência retardada. Não travada em março-abril de 1964 contra o golpe militar direitista, a luta armada começou a ser tentada pela esquerda em 1965 e desfechada em definitivo a partir de 1968, quando o adversário dominava o poder do Estado, dispunha de pleno apoio nas fileiras das Forças Armadas e destroçara os principais movimentos de massa organizados” (Gorender, 1987, p. 249).

É difícil fazer história contrafactual e avaliar os resultados de um levante armado como resposta ao golpe de Estado numa conjuntura marcada pelo endurecimento das relações internacionais e pelo envolvimento americano na guerra do Vietnã. De qualquer modo, é inegável o sentimento de frustração e revanchismo que envolveu não só os comunistas, mas todo o arco de alianças formado para defender as reformas de base. E esse estado de espírito tornou-se especialmente explosivo quando tomou conta do setor mais atingido pela repressão: os profissionais da arma, o baixo oficialato do Exército e da Marinha.

Quanto aos nacionalistas, ligados a Leonel Brizola, desde o primeiro momento convocaram o povo à resistência armada e, depois, através da constituição do Movimento Nacionalista Revolucionário, lançaram-se em algumas tentativas de guerrilha, como o movimento liderado por Jefferson Cardin, em 1965, e a implantação de um foco guerrilheiro em Caparaó, em 1966. Finalmente, no interior do PCB, os militantes descontentes com a linha estratégica procuraram ganhar a direção do partido e, não conseguindo, dele afastaram-se no VI Congresso (1967), com a intenção de preparar a luta armada.

Como se pode perceber, a guerrilha de 1968 foi um produto do golpe de 64 e do debate ideológico vivido por uma esquerda que havia sido duramente derrotada sem ter oposto nenhuma resistência, que permaneceu como uma vítima passiva amargando a derrota e engolindo a raiva, que sofria a perseguição dos vencedores e humilhava-se com o desenrolar do drama histórico a atestar sua impotência.

É importante destacar que a guerrilha foi um processo cuja dinâmica, em boa parte, independeu do movimento de massas. Ela foi concebida, decidida, preparada e deflagrada antes que houvesse uma mobilização popular contra a ditadura. O movimento de massas, portanto, não constava dos prognósticos iniciais daqueles corajosos militantes que iriam pegar em armas. Eles não tinham nenhuma política definida para os estudantes e os operários, sendo que o militarismo mais exacerbado não escondia o seu ceticismo para com as formas legais de luta.

A relação entre a esquerda armada e o movimento operário tem como posto de observação excepcional e exemplar a greve de Osasco, acontecimento único em nossa história de aproximação entre a vanguarda operária e os militantes dos grupos armados, promessa não cumprida de unificação entre a luta operária e a guerrilha urbana.

Mas, antes de chegarmos neste ponto, é necessário enfocar o modo pelo qual o movimento operário viveu os impasses do pós-64.

Movimento operário: história e historiografia

O golpe de 64 pôs de quarentena um movimento operário que havia, até então, promovido gigantescas greves de caráter político em prol das reformas de base e contra as tentativas de ingerência do Fundo Monetário Internacional. A desmobilização operária que veio a seguir foi um fato que gerou perplexidade no interior das lideranças políticas da esquerda, obrigando-as a fazer um ajuste de contas com o passado. Esse ajuste foi feito num clima de indignação e revolta, tendo como ingredientes centrais a oportunidade revolucionária perdida, a inesperada apatia do movimento operário e a crítica cada vez mais irada contra a política do PCB, que continuava reproduzindo as diretrizes da “Declaração de Março”, através da tentativa de se construir uma frente democrática para isolar a ditadura.

A revisão do passado, feita sob o signo da paixão, e num clima revanchista, não poderia, evidentemente, propiciar uma avaliação serena dos tormentosos anos que antecederam o golpe de Estado. E o que é mais importante: ajustar as contas com o passado nunca é uma atividade desinteressada. O que estava em jogo, naquele momento, era a definição de uma estratégia para enfrentar a ditadura militar, o que significava passar necessariamente pela luta ideológica contra a política do PCB e pela defesa do caminho armado.

A revisão da história recente tocou em pontos verdadeiros: a descaracterização ideológica do movimento operário na “frente nacionalista”, o “cupulismo” da ação sindical que descuidou da organização dos trabalhadores no interior das fábricas, a eclosão das greves basicamente no setor estatal da economia etc. Mas foi muito injusto ao desconsiderar as condições reais da época e as vitórias conquistadas pela luta operária,

Foi nesse momento de reflexão apaixonada que se procurou conciliar a defesa de uma estratégia revolucionária que concedia (ainda que só no plano da retórica) o papel dirigente à classe operária, com uma explicação plausível para a apatia dos trabalhadores. Por que, ao contrário dos estudantes, os operários não se puseram à frente da resistência ao regime militar?

A explicação encontrada apontava para um culpado, cuja mudez parecia confirmar as suspeitas: a estrutura sindical, a inimiga natural da espontaneidade revolucionária dos trabalhadores, a responsável pelos equívocos do passado e pelos males do presente. Sem dúvida, tratava-se de uma ré de vida pregressa pouco recomendável: concebida em pleno Estado Novo, durante o namoro de Vargas com o fascismo italiano, imitadora vulgar da Carta del Lavoro, teúda e manteúda por todos os governos posteriores, frequentada assídua e indistintamente tanto pelos pelegos como pelos comunistas, e, agora, sob a guarda de um regime militar. A crítica condenatória da estrutura sindical e a consequente formação de uma mentalidade anti-sindicalista iriam permitir doravante que se reescrevesse a história do movimento operário sob a ótica de sua pretensa luta pela autonomia, sempre bloqueada pela política do PCB, responsável pela manutenção da famigerada estrutura sindical, que e pela Consolidação das Leis do Trabalho (que Lula, num momento infeliz chamou de “Ato 5 da classe operária).

Tal vertente historiográfica, que se firmou inicialmente nos documentos clandestinos da esquerda para depois conquistar a produção acadêmica, esbarrou em uma dificuldade intransponível para explicar as grandes lutas operárias do período pré-64, todas elas travadas a partir das entidades sindicais. Apesar dos pesares, os militantes operários ocuparam o dispositivo sindical, dando-lhes vida e dinamismo, e, através de articulações intersindicais, caminharam para a criação do Comando Geral dos Trabalhadores. As grandes greves da época, com reivindicações políticas, marcam um momento relevante na história do movimento operário. Basta comparar aquele momento com o empenho desesperado da CUT nos anos 80 — quando, através de uma greve geral, tentou influir na ordem social e política do País para reavaliar a importância da luta sindical durante o governo Goulart.

Quanto à identificação da estrutura sindical como o elemento central para controlar e desmobilizar os trabalhadores cabe um comentário sucinto. É verdade que a estrutura sindical continuou sem grandes alterações durante todo o governo militar. Entretanto, o que mudou foi “apenas” a forma de Estado e todo o seu arcabouço jurídico. Após o golpe, a ditadura tomou as seguintes medidas:

– interviu em quatro confederações, 45 federações e 383 sindicatos;

– prendeu e cassou os direitos políticos de incontáveis sindicalistas e ativistas operários;

– instalou um clima de terror e delação em todo o País, visando debelar qualquer tentativa de resistência. Milhares de militantes vinculados ao movimento operário foram perseguidos, exilados, presos e indiciados judicialmente nos famigerados Inquéritos Policiais-Militares;

– criou uma nova política salarial que transferia para o governo a fixação do índice de reajuste salarial. Com ela, as entidades de classe perderam as condições legais para barganhar salários com os empresários, e a Justiça do Trabalho perdeu o seu poder normativo;

– proibiu as greves, que passaram a ser tratadas como crime contra a segurança nacional;

– estabeleceu o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, trazendo o fim da estabilidade no emprego, incentivando a rotatividade de mão-de-obra, e, portanto, dificultando o trabalho sindical dentro das fábricas;

– impôs ao País uma nova Constituição em 1967.

Com essas e outras medidas adotadas – que tiveram como complemento a edição do Ato Institucional número 5, em dezembro de 1968 – a ditadura não precisou criar uma nova estrutura sindical para controlar os trabalhadores. E nem precisava. A “culpabilização” da estrutura sindical, além de abrir caminho para a distorção da história do movimento operário, permitiu que se vendesse a ilusão de que era possível organizar os trabalhadores para a luta revolucionária sem antes passar pela retomada das entidades sindicais e pelas pequenas lutas por reivindicações econômico-corporativas. A mentalidade anti-sindicalista, bastante difundida na época, levou os militantes operários a um confronto desnecessário com os dirigentes sindicais que haviam organizado o Movimento Intersindical Antiarrocho, e que, através de assembleias e concentrações, procuravam combater a política salarial do governo.

A “impaciência revolucionária” pretendia, então, queimar etapas, recusando a participação nos sindicatos oficiais ao lado dos pelegos e contra eles, bem como a luta parlamentar travada pelo MDB e pela “Frente Ampla” formada para isolar politicamente a ditadura. Fora da estrutura sindical, o apelo à formação de “núcleos operários”, “comitês de luta contra o arrocho” etc., nunca foi além – salvo raríssimas exceções – de células partidárias clandestinas tanto para a repressão quanto para a massa. Mas, por ironia da história, as principais lutas operárias travadas durante o regime militar acabaram passando pelo sindicato, inclusive a famosa greve de Osasco.

Osasco

A experiência do movimento operário de Osasco, que desaguou numa greve com características originais em nossa história, é um exemplo singular da confluência de movimentos que, no resto do País, desenvolviam-se com relativa autonomia: o movimento de massas (operário e estudantil) e o processo que levaria à luta armada. É conhecida dos estudiosos a peculiaridade da vida política de Osasco. A luta pela autonomia do município havia gerado um forte bairrismo na população, que se refletia na participação política de seus habitantes.

Após 1964, a equivocada campanha pelo voto nulo, patrocinada pelos setores majoritários da esquerda, ganhou a adesão apenas parcial dos osasquenses, que a aplicaram no plano estadual e federal, mas não no municipal. A eleição de vereadores e prefeitos não era, pois, uma atividade desligada dos movimentos populares, algo que desinteressasse os estudantes e operários politizados. O “bairrismo” trazia, assim, embutida uma ideia ainda não definida de poder local, de uma participação autônoma na cidade operária. O relativo “isolamento” de Osasco era acompanhado, no interior do movimento operário, pela quase completa ausência dos grupos de esquerda. Tirando o PCB, que viu sua influência declinar após a derrota de 1964, e a tão ruidosa quanto diminuta IV Internacional, os demais agrupamentos praticamente inexistiram. Foi somente a partir de 1967/68 que eles iriam tentar implantar-se na região, através de contatos de cúpula com as lideranças, ou através do deslocamento de quadros (uma ação, portanto, de fora para dentro, que não nasceu e desenvolveu-se a partir do dinamismo próprio da intensa vida política local).

O mesmo vale para o movimento estudantil. Enquanto nas demais regiões paulistas o movimento estudantil dividia-se entre os partidários da AP, de um lado, e de outro, na frente que a ela se opunha (dissidência do PCB, Polop etc.), em Osasco a situação era outra. Ao lado do PCB, havia-se formado uma geração de aguerridos estudantes que permaneceu durante longo tempo refrataria a partidarização, embora participasse da luta estudantil contra a ditadura militar.

Outra particularidade de Osasco foi o entrelaçamento que se formou entre o movimento estudantil e o operariado. Isto se tornou possível pelo fato de muitos operários frequentarem os colégios no período noturno. O expressivo contingente de operários-estudantes trouxe para o mundo do trabalho um pouco da fermentação revolucionária que então contagiava o ambiente estudantil. Muitas das lideranças operárias viveram essa experiência, como, por exemplo, Roque Aparecido da Silva (que foi da diretoria do Círculo Estudantil Osasquense, da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, e da comissão de fábrica da Cobrasma) e José Campos Barreto (um dos presidentes do “Círculo”, liderança entre os operários, e que, anos mais tarde, morreria ao lado de Carlos Lamarca no sertão baiano).

A aproximação entre operários e estudantes produziu a emergência de uma vanguarda local, estabelecida a partir das “relações informais”, segundo a inteligente análise de A. R. Espinosa: “A expressão ‘grupo de Osasco’ foi apenas uma forma posteriormente criada para designar o conjunto de operários, operários-estudantes e estudantes que viviam em Osasco e atuavam nos movimentos locais. As relações que uniam o grupo eram informais, ou seja, ele não tinha caráter partidário. Um conjunto de concepções vagas, entre tanto, dava-lhe certa unidade: defesa do socialismo, recusa das práticas conciliatórias de classe e privilegiar a participação e ação das bases. Ainda que com visões ligeiramente diferentes, todos os membros do grupo defendiam a criação de comissões de empresa (legais ou não) e a participação em todos os instrumentos legais de organização (como o Sindicato). Além disso, também havia no grupo uma evidente simpatia pela Revolução Cubana e pela luta armada (…). A informalidade do grupo de Osasco decorria de sua própria origem (mais ou menos espontânea, a partir de grupos de amigos) e denotava um caráter quase provinciano que estreitava seus horizontes. A ausência de definições mais gerais confinava o grupo a Osasco (…). Mas, por outro lado, o grupo tinha extrema agilidade e notória sensibilidade para responder aos problemas mais ‘intensamente sentidos pelos operários e estudantes da região”. (Espinosa, 1987, p. 173).

O centro propulsor do movimento operário era a comissão de fábrica da indústria mais importante da região: a Cobrasma. Curiosamente, esta comissão teve suas origens no pré-64, tendo sido criada pela Frente Nacional do Trabalho que, então, orientava-se por uma perspectiva anticomunista de crítica à politização do movimento operário, de recusa à participação na vida sindical (preferindo criar organizações paralelas), e de defesa da colaboração das classes.

Também no pré-64, o PCB de Osasco lançou-se à formação das comissões de fábrica, só que, ao contrário dos católicos, para fortalecer o trabalho sindical no interior das empresas.

Resumindo a origem do “grupo de Osasco”, José Ibrahim relembra: “Nós surgimos dessa crise geral da esquerda. Eu e alguns companheiros éramos ‘área próxima’ do Partido. Tínhamos ligações com companheiros vinculados ao trabalho operário que haviam organizado, pelos anos 1962-1963, um comitê de empresa na Braseixos, e que desde antes do golpe vinham divergindo dentro do Partido. A partir da polêmica sino-soviética, começaram a criticar o reformismo, a colocar a questão da luta armada, independentemente da influência direta de qualquer organização de esquerda. Não eram de origem estudantil ou intelectual, todos estavam diretamente ligados ao trabalho operário. Pertenciam ao Comitê Municipal do Partido e criticavam o “cupulismo” e a falta de preocupação com a organização pela base. Por isso, iniciaram na Braseixos a experiência pioneira do comitê de empresa (…). Nós conhecemos esses companheiros no sindicato e acompanhávamos seu trabalho na Braseixos. Sob sua influência formamos, um pouco antes do golpe, um pequeno grupo de 4 ou 5 companheiros na Cobrasma (…) Era um trabalho miúdo, cujo centro era a atividade sindical, ainda que desde antes do golpe tivéssemos uma atitude crítica frente ao sindicato. Achávamos que era um instrumento importante, que havia de atuar dentro dele, sem desconhecer suas limitações. Foi assim que começamos a defender a necessidade da organização independente, sem negar o sindicato. Já nessa época achávamos que o sindicato tinha que ser negado de dentro e que era bobagem dizer “abaixo o sindicato, viva o comitê de empresa”, se o primeiro existia e o segundo não” (Ibrahim, 1987a, pp. 195-6).

A ação desses ativistas na Cobrasma logo os aproximou dos militantes da Frente Nacional do Trabalho: juntos eles conseguiram legalizar uma comissão de fábrica em 1965. No ano seguinte realizou-se uma nova eleição que colocou na presidência da comissão José Ibrahim, e na secretaria Roque Aparecido da Silva. A partir daí o “grupo de Osasco” passou a exercer influência nas demais fábricas, preparando terreno para conquistar, em 1967, a direção do sindicato. A chapa vencedora, encabeçada por José Ibrahim, era composta por três elementos do “grupo de Osasco” (entre eles um militante do PCB), três da Frente Nacional do Trabalho, e um independente.

Desse breve itinerário, depreende-se a orientação marcadamente sindical do “grupo de Osasco”, que sempre teve como referência a combinação do trabalho clandestino com o legal. Essa característica ficaria ainda mais reforçada com a conquista do sindicato que veio a patrocinar a formação de novas comissões de fábrica.

A centralização do movimento em torno da entidade de classe facilitou a luta que, então, se travava contra a política salarial do governo. A presença de Osasco no Movimento Intersindical Antiarrocho, entretanto, fez-se de forma toda especial: através da denúncia dos métodos excessivamente moderados de atuação dos dirigentes sindicais, e, por outro lado, através da aliança com as oposições sindicais e o movimento estudantil, que buscavam dar um tom revolucionário à luta contra o arrocho. Para eles, o arrocho era visto como a própria razão de ser do regime militar. O argumento utilizado pode ser resumido numa frase muito comum à época: “não adianta lutar pela revogação da lei do arrocho, que eles põem outra no lugar”. Nessa perspectiva, a luta econômica e a luta política misturavam-se, permitindo a passagem automática de uma para a outra. E a luta política, nesse contexto, significava confronto com a ditadura e preparação para a luta armada.

Identificando-se com essa visão, o sindicato de Osasco isolou-se do conjunto do movimento sindical (que propunha a realização de uma greve geral em novembro, época do dissídio), mas viu sua influência crescer junto às oposições sindicais e aos estudantes, que, por sua vez passaram a ver Osasco como a sua principal referência no movimento de massas. Por outro lado, os próprios ativistas sindicais osasquenses foram, uma vez mais, envolvidos pelo contagiante clima revolucionário de uma esquerda que se preparava para a luta armada, e de um movimento estudantil que enfrentava a ditadura em passeatas cada vez mais radicalizadas.

Mas a influência que direcionou o comportamento das lideranças de Osasco veio de fora do movimento de massas. Ela se deu através dos contatos com os militantes oriundos da pequena burguesia, que, pouco depois, fundariam a VPR. Esse contato, que se iniciou em 1967, possibilitou o recrutamento das principais lideranças do movimento operário durante o ano de 1968. Com isso, a VPR ia ocupando o vácuo partidário que caracterizava o movimento de massas em Osasco. Além do fascínio que a perspectiva de uma iminente luta armada exercia sobre as lideranças operárias, a VPR tinha uma característica que, paradoxalmente, facilitou a aproximação: ao contrário das demais organizações políticas que sempre quiseram ensinar aos operários como agir, ela, por ser essencialmente militarista, não tinha nenhuma proposta concreta para o movimento operário: “Duas foram as razões para que os “osasquenses’ fossem integrados por uma determinada corrente militarista: primeiro, essa corrente não tinha qualquer definição acerca do movimento operário, e, portanto, ‘não atrapalhava’; segundo, ela lhes parecia séria pelo simples fato de já estar praticando ações armadas, o que a isentaria de um caráter pequeno-burguês!” (Espinosa, 1987, p. 174).

“A concepção política do grupo de esquerda de Osasco tem que ser analisada no contexto da conjuntura de 1968. O conjunto da esquerda, naquela fase, tinha uma dinâmica própria e sem relação com o movimento de massas. Tanto é assim que a greve de Osasco surpreendeu todo mundo. Ninguém acreditava que pudesse sair, nem mesmo o pessoal da futura VPR, que estava mais ligado a nós (…). Eles não nos ofereciam nenhuma perspectiva definida para nossa atuação concreta junto à classe, porque não a tinham. Mas achavam bom que estávamos fazendo e tinham uma atitude como quem diz: “vocês entendem desse trabalho, se querem fazer assim, têm o nosso apoio” (Ibrahim, 1987a, pp. 234-5).

O comprometimento da liderança operária com a guerrilha criou uma situação ímpar em que se confundiam e se misturavam os papéis por elas representados. O desejo de desencadear a guerrilha urbana e passar para a guerrilha rural falou mais alto e se sobrepôs ao trabalho paciente de organização no interior das fábricas. A radicalização e o confronto, o desejo de queimar etapas, entraram na ordem do dia precipitando os acontecimentos. A comemoração do 1.o de maio na Praça da Sé insere-se neste fluxo: pela primeira vez na história política brasileira os trabalhadores e os estudantes vieram a público, em plena luz do dia, ao lado dos comandos armados da VPR e da ALN para expulsar o governador do palanque.

Por outro lado, em Osasco, após tantos meses de pregação radical contra o arrocho e de agitação nas fábricas, a greve entrou “espontaneamente” na ordem do dia. Os trabalhadores mostravam-se dispostos a paralisar o trabalho, e o sindicato, pressionado por todos os lados, viu-se na obrigação de colocar-se à frente do movimento para não se desmoralizar. A proposta de uma greve geral, que o conjunto do movimento sindical dizia pretender para novembro, foi arquivada pela precipitação dos grevistas de Osasco e pela repressão posterior. Com isso, o “isolamento” de Osasco mais uma vez confirmou-se numa greve localizada, de caráter insurrecional, com ocupação de fábricas e aprisionamento de gerentes e engenheiros.

Como surgiu a decisão de ocupar as fábricas? Há quem sustente que a decisão foi diretamente influenciada pelos estudantes que haviam ocupado a Faculdade de Filosofia e nela permaneceram acampados. Essa tese foi muito divulgada pelos trotskistas da IV Internacional, velhos defensores da “revolução em escala internacional”, que viam uma ligação direta entre o maio francês e o nosso movimento estudantil, e, deste, com os operários de Osasco. Além disso, defendiam a “aliança operário-estudantil”, proposta que cancelava as especificidades próprias dos dois movimentos (um dos pontos positivos da greve teria sido a participação de estudantes nos piquetes), e que, ao mesmo tempo, reforçava a tese da influência exemplar do movimento estudantil. Outros viram na ocupação das fábricas um transplante, para o movimento operário, da teoria do foco guerrilheiro. Finalmente, a explicação mais plausível aponta o precedente da ocupação de fábrica pelos trabalhadores de Contagem. De qualquer modo, é bem provável que as três explicações se completem.

O rápido cerco policial e a intervenção no sindicato deixaram o movimento acéfalo e sem possibilidades de sobrevivência. Foi um inesperado erro de avaliação: esperava-se que o governo repetisse em Osasco o mesmo comportamento que teve na greve de Contagem, quando foi enviado o ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho, para negociar com os grevistas, apresentar contrapropostas etc. Na nova conjuntura, marcada pela radicalização crescente, o governo agiu com rapidez e imobilizou os trabalhadores.

“Um soldado para cada três grevistas”: assim se chamava a matéria da Voz Operária sobre a greve. A presença ostensiva da repressão também serviria para pegar de surpresa e imobilizar os grupos armados. Este é um assunto que por razões óbvias foi pouco comentado. Mas, sabe-se que o grupo de “apoio logístico” da VPR, juntamente com os militantes da ALN, dirigidos pessoalmente por Joaquim Câmara Ferreira, haviam feito um levantamento nas instalações elétricas (fios de alta tensão etc.) para eventuais atos de sabotagem. Sabe-se também que, durante a greve, os militantes desses grupos andaram armados nas imediações das fábricas, prontos para qualquer emergência.

A rápida ação governamental desmanchou todos os esquemas e encurralou os grevistas que, desalojados das fábricas, não tiveram para onde ir. O sindicato havia sido ocupado pela repressão, e o comando de greve, atônito, percebia, tardiamente, que fora levado pelo espontaneísmo e encontrava-se enredado numa sobreposição de instâncias, com o trabalho sindical embaralhando-se com as comissões de fábrica, com a existência no interior de uma mesma empresa de uma comissão legal ao lado de outra clandestina, com a presença de estudantes e guerrilheiros circundando as lideranças etc.

O desfecho da greve foi melancólico. A cidade foi ocupada, os operários voltaram ao trabalho e a liderança foi forçada a esconder-se e permanecer clandestina. Não houve nenhuma greve de solidariedade em apoio aos metalúrgicos de Osasco.

E não há como dourar a pílula: a greve foi uma derrota exemplar que desmantelou a organização operária conseguida após tantos anos de trabalho numa situação desfavorável. A desmobilização duraria dez longos anos, num refluxo sem precedentes em toda a história da categoria metalúrgica.

Após a greve, os caminhos da luta armada e do movimento operário separaram-se para sempre. E a dinâmica do militarismo arrastou consigo a liderança operária de Osasco, que então não tinha mais condições de permanecer na cidade e reorganizar os trabalhadores.

Passado e presente

As análises mais detalhadas sobre a experiência grevista de Osasco foram feitas no momento de refluxo e desalento provocados pela repressão que se seguiu ao Ato Institucional número 5, e retomadas, após 1978, numa conjuntura marcada pelo entusiasmo provocado pelas greves do ABC e pela volta dos exilados. Desse exercício de reflexão participaram os acadêmicos, os protagonistas dos acontecimentos e os sobreviventes dos grupos armados.

Consequentemente, a avaliação da greve e os “ensinamentos” dela retirados foram diretamente influenciados pela nova situação vivida pelos seus analistas. São os compromissos com o presente que vão marcar o tipo de avaliação feita, que vão servir de filtro para a interpretação dos acontecimentos. Trata-se aqui daquilo que a crítica literária chama de ponto de vista: a posição do narrador como determinante da articulação e significação dos fatos narrados, como o elemento que filtra, seleciona, ordena, avalia e dimensiona os episódios, fixando o que é relevante e o que é acessório.

Vejamos, a seguir, algumas dessas interpretações.

(1) O trabalho do professor Francisco Weffort, escrito em 1971 e publicado no ano seguinte, expressa aquilo que se pode chamar de um ponto de vista externo: feito de fora, por quem conhece os fatos, mas não os vivenciou. Em seu trabalho, Weffort dá continuidade à ampla revisão que se propôs fazer da história do movimento operário após 1945. Nessa perspectiva, a greve de Osasco surge como mais um episódio dessa história.

A preocupação constante da revisão weffortiana é a crítica da estrutura sindical e da atuação do PCB. Este, aliás, é visto como o culpado número um de todos os fracassos da classe operária, o vilão reincidente que sempre teimou em atrelar o movimento operário às malhas da estrutura sindical e ao pacto populista.

Atualizando essa preocupação para 1968, Weffort observa em Osasco elementos de autonomia operária (a comissão de fábrica da Cobrasma) nascidos fora da estrutura sindical. Com a eleição de José Ibrahim, o sindicato passou a centralizar as lutas operárias e a estimular a proliferação de novas comissões de empresa. Com isso, a autonomia iria se desvanecer: “… estas novas comissões, diferentemente da primeira, já nasceriam dentro do sindicato, e, portanto, subordina das a ele”, observa com desgosto Weffort (Weffort, 1972, p. 63).

Seguindo esse raciocínio, o autor especula sobre a possibilidade de se ter criado, à época, um sindicato independente, paralelo ao oficial, a partir das comissões de fábrica. Tal alternativa não se efetivou devido “à influência da ideologia populista vigente no sindicalismo brasileiro antes de 64” (Weffort, 1972, p. 64). Apesar de terem existido em Osasco elementos inovadores em relação ao passado, continuou vigorando “a presença influente de alguns velhos hábitos ideológicos e organizativos do sindicalismo populista” (Weffort, 1972, p. 91).

Enfocado pela ótica exclusiva das relações entre sindicato e comissões de fábrica, o movimento de Osasco passa por um processo de saneamento em que desaparece qualquer lembrança da participação dos grupos de esquerda. Na narrativa asséptica de Weffort a esquerda é esquecida, o que produz uma falsa impressão de despolitização dos movimentos sociais. Assim, a análise contenta-se com um tratamento formal da prática operária, que louva a sua pretensa espontaneidade e condena o vínculo com a estrutura sindical. A forma – a manifestação sindical dos eventos – obscurece e nivela o conteúdo (as tendências políticas e as ideias que davam vida e direção ao organismo sindical).

Evidentemente não se pode cobrar do autor um estudo dos bastidores políticos do movimento (nem um louco varrido ousaria escrever sobre a VPR em 1971!), mas é sempre possível, mesmo sob censura, o emprego de expedientes, de recursos de linguagem, para levar o leitor a sintonizar-se com os desvãos da narrativa. Até o jornal O Estado de S. Paulo usou a alegoria, a metáfora, e a elipse como armas para denunciar a censura e deixar o leitor de sobreaviso. Daí a compreensível irritação que o texto de Weffort provocou entre os militantes de esquerda.

(2) Outra interpretação é fornecida pelo principal dirigente da greve: José Ibrahim. Trata-se aqui de um ponto de vista interno, formulado por quem vivenciou os acontecimentos e, depois, procurou narrá-los em textos e entrevistas feitos em diferentes momentos. Sem dúvida, esse é um material informativo rico e vibrante sobre os bastidores da greve e a história subterrânea da organização operária.

Quando se lê as rememorações de Ibrahim, percebe-se que elas expressam a posição ambivalente vivida pelo autor: ao mesmo tempo a de um operário saído do trabalho de base para a direção do sindicato, e a de uma liderança política cooptada pela VPR. O exílio, a passagem por diversas organizações de esquerda, e a volta ao Brasil dez anos depois, são ingredientes que interferem diretamente nas suas diferentes interpretações feitas ao longo do tempo. Como sempre, o presente faz e refaz a lembrança dos fatos e a significação a eles conferida.

A posição ambivalente do narrador expressa-se já na primeira avaliação da greve, feita no calor da hora, em outubro de 1968, em parceria com José Campos Barreto (Ibrahim e Barreto, 1987b). O leitor virtual desse balanço (o público a quem ele é dirigido) é, em primeiro lugar, o operariado de Osasco, disperso pela repressão, e a quem se pretende propor o trabalho de reorganização visando a deflagar novas greves em novembro. Mas além dos operários, os autores pretendiam “fornecer dados de análise a toda vanguarda brasileira na luta pela transformação social, pelo socialismo”, o que na época designava, basicamente, os grupos armados.

Com esse objetivo, eles falam criticamente do movimento sindical brasileiro e propõem a organização de “comandos clandestinos de greve” e a formação de “comandos gerais a fim de coordenar a luta em nível nacional”. Voltando as costas para a orientação sindical que acompanhou a trajetória do “grupo de Osasco”, eles sugerem uma redefinição da luta operária, vista agora como um elemento subordinado ao processo revolucionário.

A greve de julho é interpretada como “apenas uma parte da longa luta pela derrubada da ditadura dos patrões” (Ibrahim e Barreto, 1987b, p. 187), e, nessa luta, a classe operária “só ficará livre dos arrochos quando derrubar esse poder numa luta prolongada, debaixo de um programa socialista revolucionário de libertação” (Ibrahim e Barreto, 1987b, p. 190). Os autores reconhecem que “todos lançaram-se na organização da greve empiricamente”, e que as ocupações das fábricas “ultrapassam os limites das reivindicações normais dentro do capitalismo” (Ibrahim e Barreto, 1987b, p. 188), e que tal procedimento “deu à greve um caráter insurrecional, quando a mesma era localizada e feita a partir de reivindicações da classe e não a partir de imposições que a colocasse num enfrentamento definitivo com a burguesia” (Ibrahim e Barreto, 1987b, p. 188).

No entanto, nos ensinamentos tirados da experiência grevista acabou prevalecendo a perspectiva militarista: “A brutalidade da repressão foi prejudicial para o movimento em si, porém benéfica a longo prazo (sic), dado o avanço político da massa, com o desmascaramento da ditadura deixando claro que reprimirá violentamente qualquer luta justa da classe trabalhadora” (Ibrahim e Barreto,1987b, p. 189)

O momento mais forte do viés militarista na rememoração de Ibrahim encontra-se no livro A Esquerda Armada no Brasil ganhador, em 1973, do Prêmio Testemunho da Casa de Las Américas de Cuba.

Além da apresentação à edição portuguesa, de fevereiro de 1976, em que afirma que “foi justa, política e ideologicamente, a opção de rompimento com o reformismo, com o pacifismo e todas as suas consequências”, lamentando os muitos participantes na guerrilha que “retornam ao seio materno e caem de novo nos braços do reformismo”, José Ibrahim escreveu um longo ensaio sobre a greve. Na sua avaliação final, ele observa que a greve “surgiu precisamente no momento em que alguns setores da esquerda sustentavam a impossibilidade de utilizar (sic) o movimento operário como instrumento de ação política contra a ditadura militar que empolgara o poder” (Ibrahim, 1976, p. 79).

Como saldo positivo do movimento grevista teria restado a “necessidade de organização de uma força armada revolucionária para enfrentar o aparelho repressivo da ditadura. Em outras palavras, a necessidade de luta armada para a libertação do Brasil” (Ibrahim, 1976, p. 80). E concluiu falando de sua vinculação com a VPR: “Integrava uma célula de cinco operários que arrecadava fundos e realizava outras tarefas clandestinas na montagem da infra-estrutura da organização guerrilheira. Tínhamos exercícios de tiro com fuzil, ainda que superficiais e esporádicos. Enfim, todo o nosso trabalho era encaminhado na preparação da luta armada porque sabíamos que, cedo ou tarde, a ela nos deveríamos incorporar (…). Lembro-me de que, na fase final da preparação da greve de Osasco, discutíamos com o companheiro Carlos Marighella, dirigente máximo da ALN, sobre as perspectivas do movimento operário brasileiro.

E o fato concreto é que de Osasco saíram muitos operários para militar nas organizações revolucionárias armadas” (Ibrahim, 1976, p. 80).

Esta sobreposição da luta armada ao trabalho de massas junto aos operários é resumida em uma frase significativa: “nossa atividade sindical estava orientada também para a luta armada (…)” (Ibrahim, 1976, p. 59).

Os anos, entretanto, foram passando e o ponto de vista “guerrilheiro” foi diluindo-se e adaptando-se aos novos tempos e aos novos interlocutores. Assim, ao discutir com sindicalistas próximos ao PCB, em 1980, ele voltou a falar como operário e resgatar a importância da luta sindical; nas entrevistas concedidas aos jornais trotskistas (O Trabalho e Em Tempo), Ibrahim louvou a ação das comissões de fábrica e defendeu a necessidade de sua permanência à margem da estrutura sindical.

(3) Um ponto de vista estratégico para se entender os encontros e os desencontros do movimento operário de Osasco com a esquerda armada encontra-se num texto de Jacques Dias, escrito entre julho e dezembro de 1972, quando o autor se encontrava exilado (Dias, 1972).

Jacques Dias é pseudônimo do primeiro dirigente do “setor urbano” da VPR. Desde 1967, ele mantinha contato com os trabalhadores de Osasco e orientava pessoalmente o trabalho da organização. Trata-se, portanto, de um ponto de vista que faz a mediação entre uma vanguarda política e o grupo dirigente do movimento operário. Sua posição privilegiada e o conhecimento dos bastidores da esquerda propiciam informações reveladoras sobre a ligação entre o movimento de massas e a luta armada. Justamente por ser um crítico do militarismo extremado que ele parece ter escolhido como objeto de reflexão o movimento de Osasco, “uma espécie de elo perdido da luta revolucionária deste período” (Dias, 1972, p. 22).

O texto de Jacques Dias, densas 41 páginas, inicia-se com considerações sobre o movimento operário no pré-64. Sua interpretação em nada difere das tantas outras feitas no clima emocional e de revolta que envolveu a esquerda após o golpe. O autor chega ao disparate de afirmar que “o CGT surgiu como produto de determinados interesses da burguesia” (Dias, 1972, p. 3). Avançando no tempo, ele procura acompanhar a trajetória do movimento operário e da esquerda armada, mostrando como eles, a partir de certo momento, convergiram para depois separarem-se.

O ponto de partida do movimento operário de Osasco estaria na formação da comissão de empresa da Cobrasma. Desde o começo, esse embrião de organismo de massa caracterizar-se-ia por fazer um trabalho de frente aberto a todos os indivíduos e grupos dispostos a lutar pelas reivindicações específicas. É a permanência dessa característica de frente que diferencia o núcleo de Osasco das outras oposições sindicais do período: “A frente de Osasco era relativamente integrada organicamente e dotada de uma direção central, talvez porque ali o movimento não se formou a partir de núcleos isolados que depois se uniram em uma frente, e sim porque se desenvolveu a partir de um núcleo frentista inicial que se ampliou progressivamente. Com efeito, esta é uma especificidade própria do movimento operário de Osasco. As outras frentes opositoras de tendência classista se constituíram justamente, em proporções distintas, a partir da ação comum de núcleos relativamente isolados e frequentemente organizados por uma organização partidária” (Dias, 1972, p. 19).

O caráter aberto da política de frente (contrastando com o para-partidário das outras oposições sindicais), era acompanhado de outra peculiaridade: a utilização sistemática das formas legais de luta que culminaram na conquista do sindicato. Outro traço particular era a composição ideológica: “No princípio, o núcleo frentista da Cobrasma estava com posto essencialmente por militantes do PCB e operários independentes, estes em maioria. Na época, a principal influência entre os operários independentes foi a brizolista – o seu jornal O Panfleto teve bastante difusão em Osasco -, isto ideologicamente era muito importante por que esta tendência preconizava a luta armada. A aliança era possível porque o PCB, apesar de sua oposição ao método de luta, concedia muita importância ao brizolismo, tendência nacionalista com amplo prestígio na classe operária e nas camadas médias, em quase todo o País, apesar de não dispor de uma estrutura orgânica muito ampla. Assim, o núcleo frentista da Cobrasma foi permeável à penetração de uma ideologia revolucionária que lhe permitia ir contra uma eventual influência negativa do PCB” (Dias, 1972, pp. 17-8).

Neutralizada a “influência negativa do PCB” pelo nacionalismo, então revolucionário, dos seguidores de Brizola, o terreno ficou preparado para a futura pregação da VPR. Como isso foi possível? O que permitiu o encontro entre dois processos distintos (movimento operário e preparação da luta armada), que possuíam dinâmicas próprias?

Para responder à pergunta, Jacques Dias lembra que em Osasco dois grupos armados, a ALN e a VPR, mantinham ligações com a vanguarda operária. O primeiro deles, por sua própria estratégia e estrutura organizativa, iria permanecer à margem do movimento operário. Com a VPR, entretanto, as coisas ocorreram de modo diferente. Através de seus militantes nacionalistas, oriundos do Exército e da Marinha, que gozavam de respeitabilidade junto aos trabalhadores, foram recrutadas algumas lideranças operárias que continuaram realizando o trabalho de frente, fazendo a sua política, respeitando sua especificidade, submetendo-se à democracia interna dos organismos de massa. Com isso, a VPR não “atrapalhava” a atuação de seus militantes operários, que rapidamente cresceram em influência junto ao movimento de massas.

Enquanto isso, o “setor urbano” da VPR editava um jornal dirigido ao movimento operário (Luta de Classes) e procurava, dentro de sua visão insurrecional, “assumir a responsabilidade das eventuais necessidades materiais dos núcleos operários enquanto estes não pudessem ser auto-suficientes” (Dias, 1972, p. 26).

Foi justamente a criação de uma rede clandestina (imprensa, documentos falsos, locais de reunião, “aparelhos” etc.) que deu à VPR condições de recrutar outra leva da liderança operária de Osasco logo após a greve, quando a cidade estava ocupada pelo Exército, e a repressão caçava os militantes empurrando-os para a clandestinidade (segundo o autor, foi naquele momento que Ibrahim formalmente ingressou na VPR).

A significativa presença da VPR junto à liderança do movimento operário reforçou as esperanças de Jacques Dias na retomada do trabalho de massas. Mas, agora, os fatos trabalhavam contra: “Embora a organização que detinha a hegemonia política do movimento, a VPR, propusesse a reorganização através de comitês de empresa de caráter frentista apoiados em comitês clandestinos que servissem de núcleos de frente, ditos comitês clandestinos (núcleos de frente, segundo a VPR) eram na realidade organismos para-partidários. Talvez reconquistando o sindicato dos metalúrgicos nas eleições que deveria organizar-se em 1969, se tivesse reconstituído a frente de massas de Osasco. Mas a VPR seria duramente atingida pela repressão nos primeiros meses de 1969, repressão que comprometeu a sua própria sobrevivência e, como consequência, foi desarticulado quase totalmente o trabalho político que a organização realizava no movimento de massas. Assim, o movimento de Osasco era uma vez mais reprimido e desorganizado e já não tinha condições de participar das eleições sindicais de 1969. O ciclo iniciado em 1965 através da Comissão da Cobrasma estava definitivamente encerrado. A oposição sindical de Osasco passava a estar constituída por núcleos classistas de caráter para-partidário e nesta nova situação a constituição dos organismos de massa apresentaria as mesmas características e problemas das outras oposições sindicais existentes” (Dias, 1972, p. 37).

Por outro lado, no interior da VPR a tendência ultramilitarista venceria a luta interna. Daí em diante, os militantes operários seriam absorvidos no trabalho interno da organização e na preparação das ações armadas. Para isso, evidentemente, eles afastaram-se completamente do trabalho de massas e acabaram sendo tragados pela dinâmica da guerrilha urbana. A experiência de Osasco, portanto, tornou-se efetivamente “um elo perdido da luta revolucionária”: o movimento operário e a guerrilha iriam separar-se definitivamente.

*Celso Frederico é professor aposentado e sênior da ECA-USP. Autor, entre outros livros, de Crise do socialismo e movimento operário (Cortez).

Referências

ANDRADE, Fernando de. (1976), “A Greve de Osasco Vista por José Ibrahim”. Debate, n. 22.

DIAS, Jacques. (1972), “El Movimiento de Osasco. Sus Luchas, sus Actores”, datilo.

ESPINOSA, A. R. (1987), “Dois Relâmpagos na Noite do Arrocho”, in Celso Frederico (org.), A Esquerda e o Movimento Operário. 1964/1984, vol. I, São Paulo, Novos Rumos, 1987.

GORENDER, Jacob. (1987), Combate nas Trevas. São Paulo, Ática.

IBRAHIM, José. (1976), “Os Operários”, in Antonio Caso (org.), A Esquerda Armada no Brasil, Lisboa, Moraes.

IBRAHIM, José. (1987a), “Entrevista de José Ibrahim para Unidade e Luta”, in Celso Frederico (org.), A Esquerda e o Movimento Operário. 1964/1984, vol. I, São Paulo, Novos Rumos, 1987.

IBRAHIM, José e BARRETO, José Campos. (1987b), “Manifesto de Balanço da Greve de Julho”, in Celso Frederico (org.), A Esquerda e o Movimento Operário, 1964/1984, vol. I, cit.

QUARTİM, João. (1978), “O Símbolo de Osasco”. Cadernos do Presente, n. 2.

SIQUEIRA, Ronaldo Mattos L. e FERNANDES, Carmen. (1976), “Uma Tentativa de Análise Concreta”. Contraponto, n. 1.

WEFFORT, Francisco C. (1972), Participação e Conflito Industrial: Contagem e Osasco — 1968. São Paulo, Cebrap.