Por ALEXANDRE DE OLIVEIRA TORRES CARRASCO*

Considerações sobre o primeiro filme de Éric Rohmer

Em, As estrelas descem à terra,[i] ao analisar um conjunto de colunas de astrologia do Los Angeles Times, Theodor Adorno indica, já no começo do texto, a pedra de toque do seu procedimento: “Assim como, nas comunidades secundárias, as pessoas não mais “vivem juntas”, e tampouco conhecem a si mesmas diretamente, mas se relacionam umas com as outras mediante processos sociais intermediários objetivados (por exemplo, a troca de mercadorias), também as pessoas que respondem ao estímulo que investigamos aqui parecem de alguma forma “alienadas” da experiência na qual poderiam afirmar que suas decisões estão baseadas”.[ii]

Com um grão de sal, a verdade desse “método” pode ser retomado sinteticamente na forma em que adiante Adorno reapresenta o problema: “Não se pode mais ver os bruxos trabalhando e tampouco é permitido ouvi-los dizendo abracadabra.”[iii]

As duas passagens nos servem do seguinte modo: indicam, aproximadamente, o procedimento e o problema, por meio do qual Theodor Adorno mobiliza seu material e a sua exposição. Aqui, o exemplo vale a lição. Ora, por meio dessas análises das colunas de astrologia, com suas correspondentes predições e conselhos, muito pronto se descobre que o trabalho de investigação não pretende revelar, digamos, os pressupostos de pretensos raciocínios astrológicos, pelo contrário, pretende-se entender quais seriam os novos pressupostos daquele gênero que, ao se mistificar mais e mais, o faz justamente por seu excesso de transparência.

O oculto na decifração dos astros não está na ciência que lê as linhas que se cruzam no mapa astral, mas no modo como, o que Adorno, certeiramente chama de “comando”, a prescrição inscrita nas predições produz adesão e compensação encantadas nos leitores. Esse comando é o abracadabra dos mágicos de hoje, a tópica típica que a fraseologia da indústria cultural sempre tem à sua mão (invisível): identifique-se e aja como tal. O slogan publicitário é o gênero máximo do nosso tempo.

O que salta aos olhos, assim, não é o oculto dos céus e das constelações, aguardando a devida decifração, que não há, muito menos lá, no lugar em que se o suporia: o antigo céu estrelado, com suas potências a influenciar os humores sublunares. A antiga correlação hermética do céu com a terra, “assim na terra como nos céus”, perdeu seu lugar e sentido ao longo do processo de universalização da abstração do pagamento à vista e das trocas no mercado. O antigo oculto foi substituído por uma nova gramática, a que torna os conselhos diários desses oráculos de jornal não só legíveis como encantados, e vem do próprio processo de troca que transforma essa antiga e obsoleta ciência dos astros, do oculto, a ciência dos feiticeiros, dos profetas, dos dervixes, dos xamãs e que tais, em mera agência do modo de produção no que ele tem de menos óbvio, e mais profundo, sua pseudo-racionalidade, quando não sua irracionalidade.

Resumamos o argumento: o fundo “irracional” de toda experiência, o propriamente energético e instintivo, friccionado em nós pelo inconsciente e o que ele nos dá como imagens, agora está objetivado por meio da irracionalidade de fundo do processo de troca, que assume sem mais o lugar do inconsciente, de modo a não mais permitir que essas mesmas imagens resistam às objetivações do “eu” na forma de censuras e adaptação. Inversamente ao que se suporia, as imagens inconscientes tornam-se móveis da própria objetivação, como que capturadas pela hegemonia do processo de troca. O que do psíquico, ainda, heroicamente resiste, corre o risco iminente de adapta-se e ser tragado à planificação objetiva que tudo devora. Repentinamente, o inconsciente passa a ser um dos agentes da ordem, alinhavando a assimetria de fundo do processo de troca, o segredo mágico da acumulação, com o “não racional” que antes estava em nós como resistência subjetiva, e agora está num Outro, objetivado, exigindo adesão.

O sentido desse processo e a adesão de que lhe é típica não vem de outro desejo senão o de “satisfazer os desejos das pessoas que estão inteiramente convencidas de que há outras pessoas (ou agentes desconhecidos) que são capazes de um conhecimento sobre elas e sobre o que deveriam fazer que nunca poderia alcançar sozinhas”.[iv]

Há algo mais que nos interessa nisso, para além da luz esmaecida que as lentes dialéticas de Adorno fotografam dessas estrelas já extintas. A clareza daquelas prescrições, objeto da análise adorniana, o conformismo óbvio, a exigência permanente de adequação, os conselhos peremptórios, e a “piscadela de olhos” de quem nos diz verdades (“Tome muito cuidado com todas as autoridades. É preciso compreender que elas também têm problemas. 18 de dezembro de 1952, Áries”[v]), tudo isso é apenas uma face da questão.

O antigo oculto aplainado, reduzido e, por que não?, “desmitificado” ao nível do bom senso adaptado, tem como consequente tarefa a do “descobrimento” (quando não “descoberta) do “verdadeiro” “eu” como aquele que se dá ao fim de uma adaptação universal e irrestrita ao estado de coisas do presente . Tal processo implica a transferência – bem ou mal-sucedida – das imagens inconscientes ao mercado muito objetivo das falsas equivalências de débito e crédito, e que há muito nada mais tem que ver com indivíduo. Tudo isso transparece com a obscuridade da razão que precisa se opor, com toda dificuldade, à clareza do irracional.

Para além disso, há a outra face dessa moeda (a moeda da vida danificada), que talvez chame mais nossa atenção em função de nosso propósito: a fetichização e reificação da fantasia, toda ela capturada dos sonhos que hoje, a diferença do inconsciente de antanho, já não permitem tantos desvarios ao sonhador. A clareza das previsões de jornal obedece a fórmula redacional dos classificados de compra e venda, o legítimo ancestral da vida como mero apêndice publicitário. Forma e conteúdo totalmente contrários aos antigos enunciados oraculares, e não apenas porque o futuro já não existe, nem mais como mistério, nem como previsão que não seja repetição reificada do presente, mas também pela razão de que, talvez, nem a distensão do tempo ou no tempo seja permitida às inocentes fantasias de cada dia.

O que se exige delas é posição permanente de “coisas objetivas”. A verdadeira profecia, que outrora não se permitia entender, torna-se hoje excessivamente clara. Para o que está fora de alcance cognitivo que a planificação irrestrita da vida produz, induz e exige, ela nada comunica. O “eu” está petrificado na objetividade ou, se não está, precisa de tratamento. O sintoma pode ser resistência à objetividade, mas é uma resistência “alienada”.

O apelo astrológico, por outro lado, é uma reificação dessa objetificação, uma forma de a confirmar: em virtude de forças cósmicas improváveis: ou você se ajusta ao que sempre está aí, porém, conforme às prescrições dessas ondas telúricas – a fantasia muito real de que a reles vida danificada tem uma razão mágica de ser –, ou terá de encarar os trinta dias de aviso prévio, sem o “encanto” que a vida administrada permite.

Restaria ainda, na melhor das hipóteses, a supor que de tudo fica um pouco, fragmentos vivos de sonho, na esperança de que ainda sonhemos, agenciando o que de nós não se resume ou se resigna a esse “eu”: preciso do sonho para ainda resistir e não me submeter – submeter o eu, e eis o único conhecimento de si que interessa – à realidade. Agora, porém, nem nos sonhos podemos francamente confiar. Já antevia Benjamin, em texto feito às vésperas dos trágicos anos trinta do século passado: “A história do sonho ainda permanece a ser escrita, e o estudo histórico, pondo esse domínio à luz, abriria uma brecha decisiva na superstição da determinação natural dos fenômenos humanos. O sonho participa da história.”[vi]

Como quem dissesse: a miséria oracular de nossos novos profetas, que acumulam previsões e conselhos conforme a máxima; tudo que está aí deve permanecer, seria incapaz de encontrar, a despeito dos resíduos diurnos, a verdadeira matéria da fantasia que resiste à contaminação ideológica do “eu” completamente comprometido com a adaptação da vida à vida danificada. Essa, suponho, seria uma das esperanças de Walter Benjamin, que aparentemente não se realizaram, muito conforme a sociologia quase positiva que faz Theodor Adorno dessas estrelas terrestres.

A despeito dos usos fetichizantes das leituras do zodíaco que se multiplicaram e se sofisticam desde que Adorno escreveu seu ensaio, não simplesmente reificação da fantasia por meio desse céu permanentemente cinza, também álibi moral para todo tipo de miséria prosaica e um eficaz sistema de má-fé, último recurso da “personalidade” onde não há mais pessoalidade, tudo o que vale para a transformação de todos os oráculos em classificados de compra e venda, não é bem esse historinha – impopular – que pretenderia desfiar aos adeptos das estórias que contam nossas estrelas já sem luz.

Isso vem a propósito, porém, de outra intenção, talvez inesperada.

O signo do leão (Le signe du lion, 1962, Éric Rohmer) é o primeiro filme de Éric Rohmer. Produzido por Claude Chabrol, filmado em 1958, lançado apenas em 1962. A música é de Louis Saguer, e a fotografia é de Nicolas Hayer, e ambas referências valem a nota. O signo do leão é um filme sui generis, extemporâneo na filmografia Rohmer, mais excêntrico ainda quando se dá conta de que é seu filme de estreia. Também marca sua diferença em relação aos primeiros filmes da Nouvelle Vague, daí seu caráter e personalidade, apesar de ser filmando muito conforme ao programa daquela geração. Formalmente, as imagens guardam uma agilidade e um frescor muito próprio e permanente daquele novo olhar, e é um filme, como outros filmes daquela onda, que não envelhece propriamente, pela razão de que não vê simplesmente o que filma: ele, sobretudo, olha.

Primeiro filme e, simultaneamente, o filme diferente de tudo o que fará depois. Não é simples aproximá-lo de Os seis contos morais (ciclo que vai de 1962 a 1972) que seguirão em sua filmografia, e marcarão (e definirão) os modos de ver e fazer cinema de Éric Rohmer, ele que era o sênior e o melhor formado, em termos formais, dos jovens críticos que congregaram nos Cahiers du Cinema, sob a benção de André Bazin.

A se olhar retrospectivamente sua filmografia, porém, é possível encontrar as pistas das imagens e dos jogos de cena que ele elegerá como o centro de sua física moral da imagem, bem como a predileção por meio da qual constrói ação por meio da análise moral, retomando, na forma de cinema, uma longa tradição local. O signo do leão é um filme em que, digamos, a ação e a análise moral, na esteira do realismo muito específico de Renoir, estão plasmados em um movimento único, cujo centro, neste caso, é a errância do protagonista por Paris, vista por nós de um ângulo privilegiado, após sua queda que, sendo material, é filmada de um ponto de vista moral. Há uma sutiliza na captação da imagem que quase passa desapercebida: o que se vê do enredo já é a interpretação dele. Este é o centro do filme do ponto de vista da sua construção propriamente material. Nas duas pontas desse meio, um começo acelerado e um final epifânico, o advento de nosso herói.

O começo dá propriamente a medida do filme, por uma via mais oblíqua do que aparenta. Os primeiros planos anunciam Paris, a cidade que será figura e fundo da história. Na sequência, deitado em berço quase esplêndido, Pierre Wesselrin (Jess Hahn) em seu quarto, Quais des Grands Augustins, à janela, se verá logo adiante, a Nossa Senhora de Paris, dentro do quarto, um mapa do céu a cabeceira da cama. Boêmio, despudorado, músico em aposentadoria espiritual, dorme quando o carteiro lhe chama ao mundo dos despertos, com certa insistência. A notícia não pode ser melhor: acaba de receber a tão aguardada herança da tia suíça, o que lhe permitirá justificar e estender a vida debochada e libertina que levava até então.

O começo, dando várias pistas, reforça a personalidade expansiva de Pierre. A presença de cena de Jess Hahn é impecável, completamente ajustada à personagem. Corpulento e ágil, não é propriamente bonachão, mas transita também por esse lugar. Aparece, nesse primeiro momento, como um libertino, expansivo, quase irrefreável. O frenesi do começo do filme compõe perfeitamente com a presença de cena de Pierre, acelerados ambos, como o entusiasmo típico do novo herdeiro, e define o caráter moral da personagem chave: seu humor contamina e seduz a cena. Logo mais veremos que o contrário também se dá, a cena e seu entorno também serão capazes de o definir.

Estando, ao menos, prometido à riqueza e a uma vida à larga, liga para o amigo, e, ato contínuo, não se furta a pedir um boa quantia emprestada para festejar os bens e capitais que ainda não recebeu. Em estado de quase exaltação, em carro conversível (estamos na idade de ouro do automóvel), fazem à volta pela cidade para preparar a festa. Paris é uma festa, reforcemos, e lá está ele encontrando amigos, conhecidos e desconhecidos, não importa quem, pois o essencial é comemorar a graça alcançada. Na festa, a presença desajeitada de Jean-Luc Goddard, um dos anônimos convidados para a festa de Pierre, quase figurante no filme de Éric Rohmer. A dada altura, Pierre, em um cúmulo de entusiasmo contínuo e irrefreável, e também efeito de sua sinceridade, afirma os motivos das benesses que o destino lhe reservou: “sou do signo do leão”.

Eis a verdade, só como aparência de verdade. Daí vem o diálogo que fecha a sequência inicial e define o enredo: seu amigo, Jean François (Van Doude), jornalista do Paris Match, pergunta o quanto Pierre seria afeito às superstições, ao que ele retruca, indiferente às suspeitas que lança o amigo: a astrologia é a mais antiga das ciências, logo, não sou supersticioso. E, sendo do signo do leão, o que reafirma leoninamente, solar e afortunado, nasceu para dominar a floresta. Eis que Pierre, em outro ímpeto leonino, não se furta a dar um tiro pela janela, numa espécie de êxtase mundano, em cena, de fato, memorável.

Essa abertura frenética do filme, desenha a trama e o eixo da trama, a natureza moral do protagonista e do entrecho. Aqui cabe notar: a pista astrológica é evidentemente uma pista que nos deve levar para outro lugar que as órbitas dos planetas. O filme não é sobre astrologia nem sobre as qualidades morais e de personalidade que os signos nos reservam, como também não é sobre as sortes e azares da vida. O filme é como que decorado com essa ciência, para efeito de observação, pois a questão parece ser outra: o quanto nossas razões pouco têm que ver com as razões do mundo. O cerne do problema moral, filmado aqui à maestria, é encontrar esse desencontro e descompasso, o espaço ainda visível que fica entre o que aparenta ser da ordem da razão, e está ao nosso alcance, e o seu fundamento, completamente fora das nossas limitadas possibilidades.

Desse modo, o móvel do filme é a queda moral de quem se crê em um lugar e, repentinamente, se vê em outro, e de como o ser humano, incrustado em sua finitude, ensaia ver a si mesmo, sem poder se enxergar. No cinema, o olho mecânico ajuda-nos a ver o que está fora do nosso alcance. Essa é a matéria das imagens desse filme “moral”. Nossas obras e feitos e a impossibilidade de responder à questão: o que devo fazer? Estando todos no minúsculo intervalo da finitude, como que impedidos de agir a favor ou contra nossa própria salvação, não podemos encontrar alguma resposta satisfatória. A miséria é de todos nós, desde da queda transcendental que nos pôs neste mundo e nos definiu. Já está aqui, implícita ou nem tanto, a construção jansenista do problema moral que tanto atrai Éric Rohmer.

Lembremos dos ofícios religiosos que abrem e fechem (praticamente) Minha noite com ela (Ma nuit chez Maud, 1969), um dos seis filmes dos contos morais. Tais ofícios são bastante marcantes no enquadramento daquele enredo. Entre eles, a conversa mundana e profunda de Jean-Louis (Jean-Louis Trintingnant) com Maud (François Fabian) não basta para reverter o curso da história já anunciado no início, no fim da primeira missa: a única ligação que conta é a espiritual, já dada, na abertura do filme, com a então desconhecida Françoise (Marie-Christine Barrault). O modo como isso se trama no mundo dos humanos, em função da contingência sentimental e material que nos define, a diferença, sem medida humana possível, entre ser e dever ser, só nos permite duas coisas: aguardar a graça (ou o acaso), e sermos expectadores humildes do espetáculo moral de que participamos. Isso Éric Rohmer filma, e filma muito bem. Afinal, a única sabedoria que conta é a de que não há sabedoria: “a verdadeira filosofia ri da filosofia”.

O que se segue em O signo do leão, com uma fotografia cada vez mais sofisticada e precisa – em sua simplicidade, vale dizer – , efeito do olhar moral apurado que conduz o filme, são os detalhes desse quadro moral. Concluído o início do filme, entamos, repentinamente no centro do drama de Pierre, que, contrariando as previsões, não recebeu a herança, que acabou com o único outro herdeiro.

A partir daí a fotografia ganha uma importância chave, trazendo as feições de Pierre ao primeiro plano, desenhando em seus traços o movimento da sua queda e a miséria que o abraça. Acaba por o inscrever na paisagem, em planos abertos, fazendo dele quase elemento urbano, incorporado a uma escala que lhe escapa. Nos momentos mais dramáticos, há um uso ainda mais significativo dos planos mais fechados, quando Pierre, completamente objetificado, já transmutado em mendigo, é fotografado por estranhos e curiosos, como se fosse uma atração bizarra da cidade, elemento de um circo de curiosidades. No percurso, dá se conta da máxima um tanto contra-intuitiva (para quem não é): não se nasce mendigo, torna-se.

Pouco a pouco aparecem, em imagens, as consequências ou efeitos de sua repentina queda material, desde o momento em que, em seguida à notícia da herança, vêm seu desmentido e as consequências do desmentido. A queda material é de menor importância, do ponto de vista do que se filma, do que a queda moral, pois como antecipávamos, o que se filma não é um fato, mas a sua interpretação, mesmo que a diferença entre os dois pontos de vistas seja, no limite, irrastreável. O sentido moral da queda é que torna visível toda a extensão da queda material. Daí o signo do leão, pelo avesso: um homem que não mais se reconhece (moralmente) desde o momento em que a supressão da herança esperada irá tirar e desmentir o valor que dava a si próprio.

O mundo aparentemente irá desmentir os astros, de maneira trágica e quase vil, pelo menos no centro do filme. Aquele entusiasmo inicial cederá, de início pouco a pouco, mas, logo em seguida, em ritmo geométrico, a um abatimento cada vez mais enfático. Em novas feições, Pierre vaga na paisagem urbana de uma Paris esvaziada, quase ausente, nas férias de verão. A cidade torna-se um lugar estranho para ele, antes tão habituado àquela paisagem, obrigando-o a novas experiências cidade que antes lhes escapavam. Isso, que é notável, é claramente traduzido pela clareza da fotografia de Nicolas Hayer, em preto e branco. Assim, o leão perde a juba e fica cada vez mais abatido, cabisbaixo, retraído, como esses infelizes animais que são reduzidos à atração de circos do interior, momento em que lhes é negada toda a dignidade de selvagem que os constituía simbolicamente.

Reduzido à situação de rua, nas férias de verão, cidade vazia, sem contato com os amigos de antigas rodas, nosso herói fará todo o périplo das humilhações que o iniciam à pobreza definitiva. Cada vez mais premido por uma pobreza inesperada (mas de modo indireto temida desde o início), e, agora, aparentemente definitiva, que vem logo após a promessa de uma herança que quase se realiza, sem, de fato, efetivar-se, ele vai se reduzindo a vagar pela cidade como personagem típico da paisagem urbana, de terceiro ou quarto escalão, atrás do próximo arremedo de refeição. Nesse momento é acolhido apenas por quem o reconhece como igual, e eis a entrada em cena de nosso Boudou, aliás, Toto (Jean le Poulain), membro antigo da ralé e habitante das ruas, que aceita a pobreza e a exclusão na medida em que as toma como comédia de si mesmo.

Há uma sabedoria nisso, que Pierre resiste a aceitar, mas que, pouco a pouco, a ela se rende: os outros, os bem-postos, parecem só poder suportar a miséria alheia quando ela existe para lhes fazer alguma graça. Esse segredo de polichinelo, Toto o tem de cor. E vive disso, na medida em que viver disso é viver. Essa queda material cuja descrição efetiva será sempre moral, é filmada quase no detalhe, e cada humilhação vai se somando e se multiplicando no infortúnio de Pierre. Éric Rohmer repertoria os detalhes da queda por uma razão que só o final explica: fiel a sua tese moral, é preciso mostrar com uma especial clareza fotográfica essa perda irremediável de si como valor, por qual passa Pierre, para dar a força enunciativa que o final do filme exige.

Entre o meio e o fim, o perfeitamente compreensível deus rohmeriano rearranja o enredo. Não é exatamente o antigo deux ex machina. É Deus mesmo, com maiúsculas. Pois é disso que trata: a história só pode ser explicar pela escatologia, e a cidade dos homens só se explica pela Cidade de Deus. Assim, o primo de Pierre, o recém herdeiro que lhe tomou o lugar, morrerá em imprevisível acidente de carro. Outro acidente a se somar ao primeiro, a herança pula uma casa para chegar ao seu destinatário, conforme os astros, nosso protagonista. Formalizados os trâmites, a esta altura, porém, ninguém sabe por onde anda Pierre. Ele submergiu à própria história. Porém, e o filme mostra isso pedagogicamente, está ao lado dos antigos amigos, praticamente os ombreando, e ninguém o vê.

É a fotografia da contingência do mundo, em pequena sequência exemplar, que prepara o fim do filme: a queda de classe produz uma distância maior daquela que há entre duas galáxias. Assim Jean François (Van Doude) e sua namorada, Dominique (Michèle Girardon), naquele mesmo conversível, param numa esquina, a propósito de qualquer motivo. Logo atrás, Toto e Pierre, em carrinho de bebê, fazem suas pobres esquetes, meio embriagados. Os amigos de antanho se perguntam onde estaria, finalmente, o novo milionário de que ninguém mais tem notícias. Está logo ali, ao lado, irreconhecível. Ninguém o vê.

Tudo, enfim, preparado para o final. Pierre, já adequado ao novo papel e ao novo lugar social, completamente à margem do mundo em que até ontem reinava, verdade que com coroa de papelão e espada de madeira, irá fazer a peregrinação noturna junto com Toto, para trocar um arremedo de graça e comédia por algum benefício material imediato: restos de cigarros, trocados, comida, pequenos gestos de reconhecimento. Será “em serviço” que Pierre cruzará, num acaso único, pois tudo é acaso e contingência, com Jean-François (Van Doude) que o reconhece e lhe dá a notícia, em uma sequência muito rica em detalhes, de sua nova e, por assim dizer, “antiga” condição. De uma forma quase violenta, figurando aquele choque entre dois mundos, há um reencontro e a notícia: finalmente receberá a herança; seu primo, que tomara seu lugar, morreu.

Pierre custa o tempo de instantes para acreditar, resiste ao amigo e à notícia, até que concede. Aos trapos, e novamente em transe astrológico, pula no conversível de Jean François (Van Doude). É a volta triunfal à ordem do início. Reassume imperativamente sua condição sob o signo do Leão, retornando ao humor invencível de rei da floresta, brada, festa, festa, festa, num rugido único. A segunda festa da herança a caminho, deixa para trás, olhar perdido, Toto, atônico, o único que lhe acolheu, mas, ao que tudo indica, ficará para trás, cumprindo seu papel e seu lugar. O céu estrelado que marca o fim do filme é claro, claríssimo: nada aprendemos, nada podemos aprender – resta-nos, tão somente, contemplar as estrelas.

Aparentemente seria um final feliz para todos que acompanharam a peregrinação inesperada de Pierre pela miséria em sentido amplo – material, moral e metafísica –, e que, a dado momento do filme, parecia definitiva. Tudo se reverte em um final muito particular, enfático na forma: Pierre, finalmente caído – estirado no chão – recebe atormentado a notícia de que finalmente chegou a herança, que parecia perdida. A verdade astrológica teria se realizado, inclusive para nós, incrédulos das estrelas. Não se trata bem disso. O átimo que vai do chão frio ao conversível se dá imediatamente, sob nosso olhar. O impacto é imenso, e ao tempo da miséria, distentido e moroso, sobrepõe-se o tempo da redenção, instantâneo, quase absoluto.

A “mensagem”, porém, não é propriamente de “esperança” ou de “final feliz” – há algo que vemos que nem as predições do zodíaco nem um prêmio da loteria poderiam remediar. Outro sentido aparece como que por detrás do enredo simples, na aparência: muito menos que a história de alguém inconsequente que, com algum custo, recebe a herança esperada em função de um desfecho escrito nas estrelas, o filme é sobre como se pode ver isso. O efeito, fino, é o de desacreditar ainda mais dos astros, apesar do aparente acerto: o que se vê não são predições realizadas, mas a injustiça e incongruência do mundo. Eu diria, sem querer parecer pedante, aí está toda a dialética do filme, o “choque” entre o que se filma e o sentido do que se filma. Ele mostra o que não queremos ou não esperamos ver: os finais felizes podem produzir um inesperado desgosto.

Pois, o que vemos? Vemos o não-sentido para o qual as verdades das constelações servem de significante vazio e, mesmo, de álibi. A história de Pierre não lhes adere, não se trata do signo do leão, mas da falsa verdade que o signo conta e justifica: no teatro do mundo, os melhores lugares cabem às piores pessoas.

A contingência é muito maior, infinitamente maior, do que a razão que pretende aplacá-la, mesmo as razões mágicas. Queda e redenção só podem ser entendidas como obras do acaso, sob pena de mais nada poder ser entendido. Talvez haja um outro ponto de vista, diferente do nosso, outra perspectiva, que explique esse descompasso fatal das coisas. Aqui, a aposta pascaliana, mote rohmeriano recorrente. O que, no final das contas, é um áspero consolo.

“Quand je considère la petite durée de ma vie absorbée dans l’éternité précédente et suivante, memoria hospitis diei praetereuntis, le petit espace que je remplis et même que je vois, abîmé dans l’infinie immensité des espaces que j’ignore et qui m’ignorent, je m’effraie et m’étonne de me voir ici plutôt que là, car il n’y a point de raison pour quoi ici plutôt que là, pour quoi à présent plutôt que lors. Qui m’y a mais? Par l’ordre et la conduite de qui ce lieu et ce temps a-t-il été destiné à moi? [vii]

[Quando considero a pequena duração de minha vida, absorvida na eternidade precedente e seguinte, memória hospitis diei praetereuntis, o pequeno espaço que eu preencho, e que mesmo vejo, no abismo da infinita imensidão dos espaço que eu ignoro e que me ignoram, eu me assombro e me espanto de me ver antes aqui do que lá, pois, não há razão por que aqui e não lá, porque nesse momento e não em outro. Quem me colocou aqui? Por que ordem e pela conduta de quem esse lugar e esse tempo foi-me destinado?]

Pascal impecável, informa-nos da trama que nos enreda. Pierre prefere não saber, e segue as estrelas, que, por acaso, o confortam, mais que isso, pelo acaso de o confortarem. “Afinal, a ciência vale por se aquilo que está ao alcance de nossa finitude, cujo limite é estreito, mas se pode avaliar, conforme não cessa de advertir a precipitação ao infinito engendrada pela imaginação”.[viii]

As voltas que dá a filosofia são muitas, mas não esgotam a precisão das imagens de Éric Rohmer, nesse filme em que a beleza da fotografia contrasta, com astúcia, com as desrazões do mundo.

Inesperadamente, podemos aproximar de Theodor Adorno o corte pascaliano, entre o que conhecemos e o que podemos conhecer do que conhecemos, como quem aproxima o alvorecer de uma era com seu ocaso: razões diferentes produzem o mesmo efeito, vaticinava Montaigne – o desencanto (ainda que encantado) do mundo –, contra quem Pascal não poupou suas tintas. Vale, entretanto, mensurar, de maneira rudimentar, essas razões diferentes. Diferente do que pensava Max Weber, a “racionalidade” moderna não é mero desencantamento do mundo[ix]. O agenciamento do irracional e a incorporação tanto da subjetividade quanto de resíduos subjetivos no processo de troca produz um novo encantamento: o irracional passa a ser real, desde que adaptado ao processo de valorização do valor.

O esforço pascaliano em projetar a razão para fora de si (como quem projeta um segmento de reta em uma figura para extrai-lhe as propriedades), pode manter-se inadvertidamente crítico, mesmo quando aplicado a um contexto muito diverso de sua origem (a apologia ao cristianismo e o debate com os jesuítas no XVII francês). O quanto seria possível desencantar a feitiçaria do fetichismo perscrutando o elemento não-racional que constitui a própria razão, é difícil de dizer, mas Theodor Adorno não se cansa de mobilizar o que a razão tem de obscuro, a medida de sua não-identidade, para tal tarefa, o que chamaremos, novamente, de dialética.

Pascal, no alvorecer da conversão moderna, agencia o pirronismo, estrategicamente presente na formação da filosofia moderna francesa, para efeitos escatológicos e morais: a razão da razão só pode ser perscrutada fora da razão. Éric Rohmer nos mostra: a verdade constatada, não raras vezes, sequer é da ordem do provável, talvez porque não possa ser verdadeira. Não escapamos desse mundo, apesar de suas desrazões. Ainda que Pascal creia em um outro mundo, isso não é suficente para que “o silêncio eterno desses espaços infinitos me assombre”.

Nesse filme exemplar, a história de cada um está à véspera de um brutal não-sentido, que nos acompanha e inquere. Apesar do que dizem, os astros estão longe demais para interferir.

Post scriptum.

Em 27 de outubro de 2019, lia o seguinte texto de Marilene Felinto: “O dia 27 de outubro é a data exata do aniversário destes dois homens: o escritor Graciliano Ramos (1892-1953) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 76. Dois escorpiões, conforme avaliou certa vez outro homem do signo de escorpião, também nascido nesta mesma data de 27 de outubro. Muito atento aos desígnios da astrologia, esse terceiro homem me disse um dia: “Somos três escorpiões do mesmo dia, e três viúvos ainda jovens, nosso carma”.

Nunca esqueci a revelação surpreendente – a coincidência, a superstição, como queiram. O astrólogo tinha, de fato, ficado viúvo, com quatro filhos pequenos. Mesmo caso de Graciliano, que enviuvou aos 28 anos de idade, de sua primeira mulher, morta por complicações no parto do último de seus quatro filhos. Já para Lula, a viuvez veio quando ele tinha 24 anos, tendo perdido a mulher, grávida de oito meses, em uma cirurgia cesariana que também matou a criança. Com a morte de Marisa Letícia, Lula da Silva, em 2017, enviuvou pela segunda vez.

O suposto enredo astrológico carrega de tintas a existência desses homens nascidos sob a regência de Plutão, o deus dos infernos e das profundezas”[x]. Passado esse aniversário, vieram outros dois. E aqui os astros não servem para o conformismos das coisas estabelecidas, mas para seu contrário.

“Les choses ont diverses qualités et l’âme diverses inclinations, car rien n’est simple de ce que s’offre à l’âme, et l’âme ne se offre jamais simple à aucun sujet. De là vient qu’on pleure et qu’on rit d’une même chose”[xi]

[As coisas têm diversas qualidades e a alma diversas inclinações, pois nada que se oferece à alma é simples, e a alma não se oferece de maneira simples a qualquer sujeito. Daí vem que se chora e que se ri da mesma coisa.]

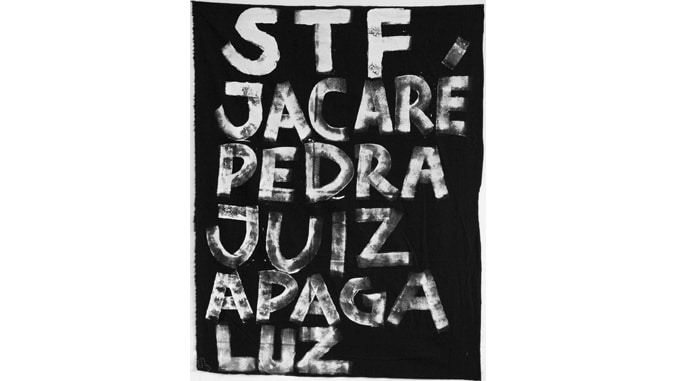

Homens e mulheres de escorpião sabem do que se trata. Vivem sob a exigência contínua de renascimento e redenção, pois é de seu hábito viver de abismos em abismos. Sua estrela é intermitente, brilha intensamente, apaga-se, voltar a brilhar, sempre sob risco da própria escuridão. Seu destino lembra o de todos, nos nossos dias que passam: vivemos tempos incertos, muito incertos, de perigos e mortes, e não podemos nos furtar a invocar “nagôs e latinos e as mais severas inscrições. A vida nos ultrapassa de tal modo, temos de enfrentá-la com poderosos recursos.”. Há que haver ainda bruxarias a ser invocadas para resistir aos fatalismos da morte e da tirania, aos encantos de compra, de venda e de cinismo, e a sedução das injustiças. E o que vale aos escorpianos, vale: que seja humilde nossa valentia.

Antigas Saiph e Rigel, hoje alpha de órion, estrelas da constelação de Órion (a última, a mais brilhante da constelação, e a sétima mais brilhante do céu), são estrela da constelação cuja particularidade é a que podem ser vistas nos dois hemisférios do planeta. Resistem e permite que sua luz (talvez extinta) ainda brilhe em todo céu. Não é propriamente esperança – nem espera da graça ou do Messias – é memória: a luz extinta ainda pode iluminar.

“Mês de Nossa Senhora coroada de rosas, e de operários que morrem pela causa das oito horas de trabalho no mundo, frio mês das montanhas mineiras, nostalgia de namoradas e rezas, cartuchos de amêndoas que a irmã trazia da coroação no Matriz, que era um grande navio iluminado, conversas no adro, à espera do leilão de prendas, vagos estremecimentos de poesia, formas infantis de um sonho que mais tarde seria inquietação e carinho franjado de ironia – tudo isso vai brotando desta caneta comercial com que escrevo, e baila no ar e me penetra – tudo isso é vosso, é a própria substância de que se tece vossa vida, ó nascidos e bem aventurados em maio ! Para quem esta carta é colocada na mala irreal de uma posta feérica”[xii].

*Alexandre de Oliveira Torres Carrasco é professor de filosofia na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Notas

[i] ADORNO, T. W., As estrelas descem à terra. A coluna de astrologia do Los Angeles Times. Um estudo sobre a superstição secundária. Trad. Pedro Rocha de Oliveira. São Paulo: Editora Unesp, 2008.

[ii] Idem, ibidem, p. 33.

[iii] Idem, ibidem, p. 35.

[iv] Idem, ibidem, p. 37.,

[v] Idem, ibidem, p. 145.

[vi] BENJAMIN, W., Oeuvres, II, “Kitsch onirique”, p. 7. Trad. Maurice de Gandillac & Rainer Rochlitz & Pierre Rusch. Paris, Gallimard, 2000.

[vii] PASCAL, B. Pensées, opuscules et lettres. Édition de Philippe Sellier, Paris, Classiques Garnier, p. 197 [fragmento 102], 2011.

[viii] FIGUEREDO, V. A paixão da igualdade. Uma genealogia do indivíduo moral na França. Belo Horizonte, Relicário, 2021, p. 85.

O mesmo problema, de um outro ponto de vista: “Se é assim que Pascal parece apreender o ceticismo, ou melhor, a inventá-lo, então se pode começar por compreender o papel desempenhado pelo ceticismo em seu pensamento. O método cético de oposição oferece a Pascal um modelo dinâmico de oscilação da filosofia entre esses dois polos opostos, que nos permite compreender o conflito interno que atravessaria a razão filosófica. Parece que escapou a diversos comentadores que o ceticismo puro inventado por Pascal depende de maneira crucial desse método cético de oposição: primeiro, pela aplicação sistemática e abrangente, e depois, de maneira coerente, no seu abandono em favor de um posicionamento religioso. Assim, a filosofia não consistiria somente num impasse ou numa neutralização da razão, mas, em virtude de um movimento que lhe é inerente e que se explica pelo métod cético de oposição, el nos conduz para fora de si mesma, a saber, pela fé”. SMITH, Plínio J. O método cético de oposição na filosofia moderna. São Paulo, Alameda, 2015, p. 110. O que Plínio Smith chama de “modelo dinâmico” do método de oposição cético, ou mesmo de “ceticismo puro”, poderia, com alguns reparos, ser também tomado como dialética. O que não é segredo: as relações entre pirronismo e dialética não são, afinal de contas, segredo, pelo contrário, são sempre fecundas. A dialética, é sabido, desdobra-se das antinomias do entendimento, efeito de “um” método de oposição trancendental, que Kant chamou de dialética trancendental. O esforço de Pascal parece ser, no detalhe, ultrapassar as antinomias, porém, “em movimento”, e não por meio da pacificação – da imobilidade, vale dizer – de um juízo equidistante. O que não implica a desimportância da compreensão do ceticismo puro de Pascal. Em pesquisas posteriores investigaremos essas possibilidades.

[ix] FAUSTO, Ruy. Dialética Marxista, dialética hegeliana. A produção capitalista como circulação simples. Apêndice “Dialética, estruturalismo, pré(pós)-estruturalismo”. São Paulo, Brasiliense & Paz e Terra, 1997. Pp 146 e ss.

[x] Folha de São Paulo, 27 de outubro de 2019.

[xi] PASCAL, B. Pensées, opuscules et lettres. Édition de Philippe Sellier, Paris, Classiques Garnier, p. 189 [fragmento 87], 2011.

[xii] ANDRADE, Carlos Drummond de. Passeios à ilha. Cosacnaify, São Paulo, 2011, p. 32.