Por BERNARDO BIANCHI*

O que a batalha sobre Freire realmente nos diz sobre o estado da sociedade brasileira em 2021?

Paulo Freire, que nasceu há cem anos, cresceu em um país onde metade de todos os adultos eram analfabetos e, portanto, marginalizados. As ideias de Freire foram forjadas em um contexto unicamente brasileiro.

Em 2012, Dilma Rousseff assinou o Decreto de Lei nº 12.612, fazendo do pedagogo socialista Paulo Freire o patrono oficial da educação no Brasil. Era um tributo apropriado e aparentemente incontroverso para um dos ícones mais amados da esquerda internacional, considerando que o patrono Freire está entre os mais celebrados intelectuais no país.

No entanto, desde o momento em que a caneta tocou o papel, o decreto de Rousseff despertou uma tempestade de críticas. Atingindo seu ápice após a vitória de Jair Bolsonaro na eleição presidencial de 2018, a controvérsia em torno da influência de Freire se tornou tópico de discussão nacional inflamada e combustível para incontáveis conspirações da direita sobre “doutrinação marxista”.

O que, no entanto, a batalha sobre Freire realmente nos diz sobre o estado da sociedade brasileira em 2021? O que isso nos diz sobre o significado do legado de Freire no centenário do seu nascimento?

Considerando que suas conquistas políticas em casa foram sempre ofuscadas por sua reputação intelectual no exterior, parece até estranho estarmos debatendo a importância de Paulo Freire no Brasil. No fim dos anos 1960, tendo sido exilado pela ditadura militar, Freire foi recebido com aclamação internacional generalizada por sua abordagem radical à pedagogia e seus métodos inovadores para promover a alfabetização entre os mais desfavorecidos do mundo. Seus escritos – incluindo o best seller global Pedagogia do Oprimido – foram imediatamente publicados em inglês e começaram a atrair a atenção de jovens e educadores nos Estados Unidos e na Europa. Ironicamente, para um pensador que sempre enfatizou a importância do contexto social, o método de Freire era frequentemente sujeito a distorções de pedagogos excessivamente entusiasmados no Norte, que imaginaram seus métodos radicais como um remédio para todos e quaisquer males sociais.

Nesse meio tempo, no Brasil, a dimensão da influência de Freire tem sido sujeita a um tipo diferente de distorção. Para uns, o título honorífico de “patrono” concedido por Rousseff levou muitos – e não apenas a direita – a erroneamente pensar que alguma vez existiu algum tipo de política educacional nacional abrangente inspirada em Freire. Na realidade, a pedagogia freireana nunca deteve qualquer influência maior no sistema educacional do país – nem mesmo na era da redemocratização, quando Freire contribuiu na formulação de políticas públicas. A única vez em que Freire chegou perto de liderar uma campanha de alfabetização nacional de longo alcance, o governo foi – significativamente – derrubado pelas forças armadas.

Após seu retorno do exílio em 1980, Freire trabalhou como professor universitário e serviu como secretário da educação em São Paulo para a prefeita socialista Luiza Erundina (1989-1991), afiliada então ao Partido dos Trabalhadores (PT). Mas aquelas iniciativas eram limitadas ao município de São Paulo. Além disso, durante os seus treze anos de governo, e a despeito de ter alcançado progressos importantes na educação superior, o PT nunca conseguiu reformar a educação primária ou secundária – onde a metodologia de Freire poderia facilmente ter assumido destaque nacional.

A questão é: Por que a extrema direita tem estado em pé de guerra com uma quase completamente ficcional influência de Freire na educação brasileira? Uma resposta baseia-se na história do país: acusações de doutrinação de esquerda nas instruções a nível escolar têm sido uma prática comum no Brasil desde o início da ditadura nos anos 1960. Aquela tática segue viva com figuras como Olavo de Carvalho, quem, escrevendo sobre “doutrinação gramsciana” e “marxismo cultural”, insiste que “se Lenin foi o teórico do golpe de Estado, [Gramsci] foi o estrategista da revolução psicológica que sedimentou o caminho para o golpe”. A equiparação de Carvalho do conceito gramsciano de “contra hegemonia” com lavagem cerebral e enfraquecimento de valores ocidentais faz parte da guerra cultural da direita. Mas, no que diz respeito ao lugar de Freire na história brasileira, há mais para acrescentar.

Como suas parceiras nos Estados Unidos e na Europa, a extrema direita brasileira enxerga educação e cultura como componentes centrais na criação e consolidação do consenso público. Essas guerras culturais são especialmente úteis para os conservadores porque elas afastam a atenção pública das políticas econômicas e dificuldades materiais, priorizando em seu lugar as lutas sobre “visões de mundo”.

No Brasil, o grupo Escola Sem Partido (ESP) foi o primeiro movimento organizado, antes mesmo de Bolsonaro, a mergulhar profundamente nas guerras culturais. A ideia fundamental desse grupo é que as escolas brasileiras são solo fértil para manipulação ideológica, e que a esquerda – via Freire, em particular – conquistou lá sua hegemonia cultural.

É claro que Freire estava destinado a se tornar um adversário do movimento ESP: afinal, era sua a posição de que a escolarização e a alfabetização eram frentes importantes da luta contra o capitalismo. Além dos ideólogos de extrema direita, houve até pedagogos respeitados que acusaram Freire de ir longe demais e confundir educação com política. Estando correta ou não, essa caracterização evidencia o fato de que a educação tem sido um dos problemas políticos centrais do Brasil por mais de um século. E sem muito conhecimento dessa história, não é possível apreciar inteiramente tudo o que Freire representa para a sociedade brasileira.

Analfabetos e excluídos

Em 1882, uma lei de reforma eleitoral conhecida como Lei Saraiva introduziu uma nova forma de exclusão política naquilo que já era uma sociedade brasileira rigidamente hierárquica: os analfabetos eram impedidos de votar. Na verdade, o censo de analfabetismo, como o político Ruy Barbosa chamou, não foi uma invenção brasileira. Era comum em muitas repúblicas latino-americanas usar a “ignorância” – ao invés de renda ou propriedade, como era comum na Europa – como um pretexto para marginalizar a população. De acordo com o censo nacional de 1890, 82,63 por cento da população brasileira encaixava-se na categoria de analfabetos.

O conceito de analfabetismo no Brasil nasceu como uma questão política, ainda que não fosse reconhecida como tal. Na verdade, em seus primeiros anos, o alfabetismo era definido pelo imperativo de se manter a lei e a ordem mais do que promover o bem público. A elite agrária brasileira da virada do século era naquela época engajada em uma disputa de poder com uma administração estatal cada vez mais centralizada, e a consolidação da mesma dependia da criação de uma mais respeitável – e manejável – sociedade civil.

Contra o pano de fundo de uma sociedade civil que se expandia e a abolição recente da escravatura, o analfabetismo passou a significar muito mais do que uma inabilidade do indivíduo de ler ou escrever. Ela estava profundamente atada a esforços – leis anti-vadiagem, com cláusulas de moral pública incluídas – para controlar uma irrefreável maioria da classe trabalhadora na esfera pública nascente, a qual realmente poderia representar uma ameaça à ainda em formação ordem social.

Enquanto a Constituição Imperial Brasileira de 1824 consagrou uma hierarquia social racializada, a Constituição Republicana de 1891 buscou transmitir a ideia de que, por meio da educação, qualquer um poderia se tornar um membro ativo da comunidade política. No entanto, crucialmente, a Constituição de 1891 também removeu a garantia previamente existente de ensino primário a todos os cidadãos. Este era um caso descarado de dar aos cidadãos direitos formais enquanto sorrateiramente os privava dos meios materiais necessários para alcançar esses direitos.

O estado convidava os brasileiros a deixar para trás sua ignorância e abraçar seus recém instaurados direitos civis pela educação de si próprios, enquanto que ao mesmo tempo restringia o acesso à educação (ou, o que dava no mesmo, não fazia nada para tratar das desigualdades sociais que impediam o acesso). Assim a educação se tornou um edifício ideológico chave para a grossamente desigual república brasileira nascida em 1889: desigualdades econômicas e sociais consolidadas foram feitas para parecer como diferenças transitórias que seriam superadas por meio de – em última instância ilusórias – oportunidades educacionais.

A privação do direito ao voto dos analfabetos permaneceu efetiva até 1985 (o ano final da ditadura militar), fazendo do Brasil o último país nas américas a dar aos analfabetos o direito de votar. O impulso de Freire de politizar a educação faz muito mais sentido à luz dessa exclusão histórica das massas brasileiras, baseada na sua falta de acesso ao ensino formal. Se o analfabetismo era uma forma de naturalizar desigualdades sociais, as campanhas de alfabetização tornaram-se, para Freire, uma forma de derrubar a ordem supostamente “natural” de uma sociedade em que ignorância e pobreza eram vistas como sinônimos que se reforçavam mutuamente.

O Programa de Alfabetização Nacional

Em 1962, o Brasil desfrutava de um muitíssimo raro período de regime democrático. O presidente progressista João Goulart estava especialmente preocupado com a melhora dos indicadores sociais nos estados mais pobres do Brasil, no nordeste do país, e ele convidou os movimentos sociais agrários e urbanos a se juntarem a ele nesse esforço. Entretanto, em sua missão de empoderar politicamente os pobres do país, ele foi contra a Constituição de 1891 e a dura realidade de que a maioria dos trabalhadores no Brasil, em sua maioria analfabetos, não podiam votar.

Nesse meio tempo, Calazans Fernandes, secretário da educação do Rio Grande do Norte – um dos estados com as maiores taxas de analfabetismo – convidara Freire, no mesmo ano, para elaborar um projeto de alfabetização para o município pobre de Angicos. O projeto foi conduzido em colaboração com a SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) e a Agência dos Estados Unidos de Desenvolvimento Internacional (USAID) por meio da Aliança Para o Progresso.

O projeto que Freire supervisionou contemplou 380 residentes de Angicos que assistiram a aulas totalizando quarenta horas. A aula final de 1963 foi assistida pelo presidente João Goulart, o economista da SUDENE Celso Furtado, e o general Humberto Castelo Branco, que posteriormente se tornaria o primeiro presidente militar após o golpe de 1964. De acordo com Calazans Fernandes, Castelo Branco o abordou após a aula e disse: “jovem, você está alimentando cascavéis aqui nos sertões”. O projeto conseguiu – surpreendentemente – alfabetizar 300 participantes em apenas um mês.

Os métodos de alfabetização de adultos de Freire seriam logo aplicados no estado de São Paulo, um projeto pioneiro conduzido pela União Estadual dos Estudantes de São Paulo. Rapidamente, projetos similares se espalharam pelo Brasil. Em 21 de janeiro de 1964, o Decreto Presidencial Número 53.464 decretou um “Plano Nacional de Alfabetização (PNA) baseado no Sistema Paulo Freire que seria implementado pelo Ministério da Cultura e Educação”.

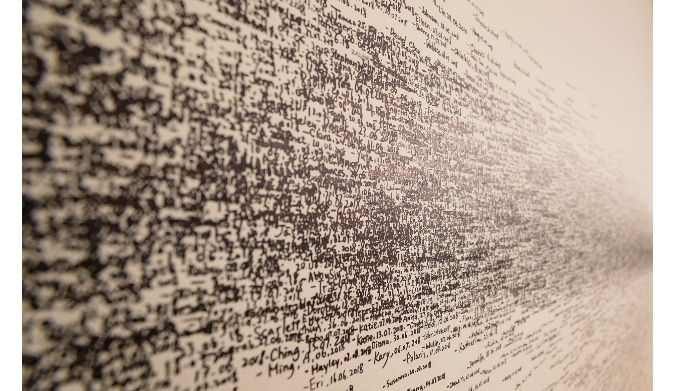

O ministro da educação Júlio Sambaqui decidiu que Freire e outros membros do Projeto de Alfabetização de Angicos deveriam ser incluídos em um comitê responsável pela implementação da iniciativa. O projeto exigia a criação de 60.870 “círculos culturais”, o termo que Freire preferia para as classes de alfabetização, ao longo de todo o país, cada um deles durando três meses e atendendo a 1.834.200 analfabetos entre as idades de quinze a quarenta e cinco anos.

Durante esse mesmo período, os métodos de Freire estavam chamando a atenção internacionalmente – o Presidente John F. Kennedy tinha até agendado uma visita para Angicos em dezembro de 1963 (cancelada após seu assassinato em novembro de 1963). O Plano Nacional de Alfabetização foi programado para ser lançado em 13 de maio de 1964, prometendo ser uma das maiores conquistas educacionais do século XX. No entanto, o golpe de estado em abril de 1964 levou esses planos a uma interrupção súbita. As forças armadas depuseram João Goulart e, em junho de 1964, Freire foi preso por setenta dias. Após sua liberação, ele foi para o exílio.

Este deveria ser o mais próximo que Freire chegou de alterar as grandes desigualdades da sociedade brasileira.

Educação para as massas

O método freireano não era apenas sobre alfabetização – era também, simultaneamente, um processo de politização. Desde o início, Freire tinha lançado fora todas as noções preconceituosas do problema do analfabetismo: a ideia de que a pessoa analfabeta é uma ignorante apenas esperando que lhe seja dado o necessário, a instrução que falta. O próprio Freire era relutante em usar o termo “analfabeto”, citando uma reflexão trazida por um de seus alunos: não se pode dizer que um indígena, por exemplo, é analfabeto. O indígena vem de uma realidade que não conhece a escrita, e, para que alguém seja considerado analfabeto, é preciso primeiro primeiro viver em um contexto que conheça a escrita e onde seu acesso lhe foi negado.

Em outras palavras, o analfabetismo existe e é um problema apenas tendo em vista as relações sociais que o envolvem. O problema específico que preocupava Freire no Brasil era a opressão e o fato de que a alfabetização a incentivava. Freire não estava preocupado com o combate da exclusão em si – como se a alfabetização fosse um portal mágico para a inclusão – mas com todo um paradigma elitista que podia excluir pessoas ao taxá-las como ignorantes, e depreciar seu conhecimento como insignificante ou “primitivo”. Freire estava lá para lembrar aos brasileiros que os pobres não eram excluídos porque sua “ignorância” poderia perturbar de algum modo o sistema político; era porque eles eram uma ameaça ao sistema político que os brasileiros da classe trabalhadora foram taxados como ignorantes e, consequentemente, marginalizados.

Esta nova perspectiva não foi perdida no pedagogo radical Henry A. Giroux, para quem ambos o “alfabetismo” e o “analfabetismo” são “construções ideológicas”: formas de separar indivíduos e grupos enquanto os designa diferentes funções sociais. Os círculos culturais de Freire eram sobre alfabetização primeira e primordialmente, mas eles também eram sobre desvendar o véu ideológico e questionar as relações sociais que produzem e sustentam alfabetismo e analfabetismo (por exemplo, aqueles que lêem e aqueles que não; aqueles que sabem e aqueles que não sabem; aqueles que dão ordens e aqueles que seguem).

Freire sempre argumentou que na relação professor-aluno “Ninguém ensina ninguém, e também ninguém é autodidata. As pessoas ensinam umas às outras, mediadas pelo mundo”. Pedagogia dialógica, o termo preferido por Freire, significa ter como ponto de partida uma igualdade radical entre indivíduos e grupos sociais.

Essa não era apenas uma posição ética ou política para Freire, mas uma forma de revolucionar nossa abordagem do que significava conhecer o mundo. Seguindo no espírito anti-hierárquico de 1968 e da Revolução Cultural Chinesa, Freire queria pôr abaixo as barreiras entre alta cultura e cultura popular, entre conhecimento acadêmico e conhecimento popular, que ele via como expressões da desigualdade na educação e no conhecimento. E, como Freire sempre gostou de lembrar, ele não estava interessado em apenas elevar cultura e conhecimento populares a uma posição respeitável; ele queria pôr abaixo o sistema repressivo responsável por fazer essas distinções em primeiro lugar. Ou, como ele põe: “Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor”.

Não foi Freire quem politizou a questão da educação no Brasil. A educação era política desde o início: a educação formal era uma das principais ferramentas para a exclusão social e a privação política, e, o mais surpreendente de tudo, era apresentada sob o pretexto de reforma democrática. Ao articular sua própria visão política da educação, Freire estava, de certo modo, escancarando a mentira do supostamente democrático sistema brasileiro e anunciando a necessidade de repensar o ensino público de modo que as escolas pudessem ser uma instituição das massas, e não simplesmente outra ferramenta elitista para controlá-las.

Um Tribunal Federal no Rio de Janeiro recentemente emitiu um parecer contra Bolsonaro, afirmando que o governo não pode fazer declarações difamatórias de Freire (e houve muitas dessas difamações). Esse é um sinal encorajador, especialmente considerando que as diversas fortunas do nome de Freire – difamado ou aclamado – são um bom termômetro de onde está a política no Brasil. Junto aos outros intelectuais radicais brasileiros, como Anísio Teixeira, Florestan Fernandes e Darcy Ribeiro, o nome de Freire continua associado à ideia de que, a despeito de todas as probabilidades, a democracia pode ser revivida e a sociedade, transformada. E contanto que os brasileiros continuem lutando por uma sociedade mais igualitária, qualquer menção a Freire continuará enviando à direita ataques de pânico.

*Bernardo Bianchi é pesquisador do Centro Marc Bloch na Universidade Humboldt de Berlin.

Tradução: Marina Gusmão Faria Barbosa Bueno.

Publicado originalmente no site da revista Jacobin-EUA.