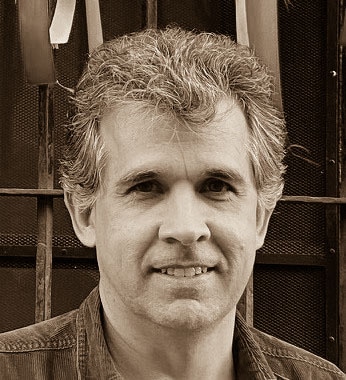

Por RENATO DAGNINO*

Considerações sobre a 5ª Conferência Nacional de CTI

Este artigo segue, como segunda parte, um recém-publicado no site A Terra é Redonda focalizando os eventos preparatórios à 5ª Conferência Nacional de CTI. Como ali explicado, a separação do texto original nessas duas partes se deveu ao seu tamanho. Mas, também, a que interpreto aquilo que trato aqui – a Conferência Temática Cooperação Universidade-Empresa, que teve lugar na Fapesp, na manhã de 19 de março – como um divisor de águas no modo como deve se analisar e, oxalá, elaborar nossa PCTI.

Preparada pelas mesmas autoridades que 11 dias antes haviam organizado a Conferência Estadual de CTI, a Conferência Cooperação Universidade-Empresa configura, no meu entender, um ponto de viragem em relação ao passado. Em particular, ao que aconteceu nos eventos anteriores, quando mais uma vez se reafirmou o sexagenário diagnóstico da elite científica e “seus” tecnocratas que hegemonizam a PCTI, que entende a escassa relação universidade-empresa (U-E) como o principal problema de nosso ambiente de CTI, e seu incremento, como o principal desafio.

Diagnóstico que, sintetizando a visão crítica que tem sido formulada por analistas de esquerda da PCTI entre os quais me incluo, havia sido questionado (veja aqui) 24 dias antes da realização da Conferência Cooperação Universidade-Empresa.

O fato de que, nessa Conferência, especialistas explicaram a realidade do nosso ambiente de pesquisa-produção de um modo radicalmente distinto daquele dominante, e significativamente próximo àquele que sintetizo nesse artigo, é o que motiva o que ora escrevo.

Para quem quiser saber mais acerca desse diagnóstico, recomendo o artigo anterior, a parte 1. E para quem já o conhece e critica, e se interessar sobre por que considero que estamos frente a uma oportunidade de girar à esquerda a nossa política cognitiva, recomendo a consulta às suas seções iniciais: Apresentação e Introdução.

Um ponto de viragem

A Conferência Cooperação Universidade-Empresa, evento preparado pelas mesmas pessoas que organizaram o Seminário Estadual, marca, como afirmei no início, um “ponto de viragem” na interpretação oficial da PCTI. E, em consequência, pode vir a ser um divisor de águas na elaboração dessa política. No que segue comento o que assisti ao vivo e, depois, mais de uma vez conferi na sua gravação (disponível aqui).

A primeira mesa reuniu os dois polos da relação ou cooperação. O primeiro, representado por uma research university especialmente aberta a ela, a Unicamp. Na voz de seu reitor, Antônio Meirelles,[i] se enfatizou o que se fez e se pretende fazer sobre ela.

Alinhado à orientação “empreendedorista”, ele ressaltou atuação da Unicamp na implantação de um “Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (HIDS) idealizado para ser um distrito de inovação inteligente de quarta geração dedicado à geração de soluções para os desafios do desenvolvimento sustentável. Com universidades, centros de pesquisa, empresas, startups, empreendedores, investidores, o poder público e a comunidade interagindo em um território de uso misto, com laboratórios, escritórios, comércio, indústria e residências”.

O segundo polo esteve representado por três participantes (uma empresa multinacional, uma “semi-estatal”, e uma pequena, intensiva em conhecimento tecnocientífico e inserida no ambiente estadunidense). Seu discurso alinhou-se com a orientação “transferencista”.

Apareceu ali, e foi retomada depois por muitos outros participantes, uma reclamação acerca de um clima hostil e visto como preconceituoso que predominaria na universidade pública a respeito da relação Universidade-Empresa e um chamamento para que se apoiasse uma mudança rumo à “modernização” do que, à luz das best practices internacionais, seria uma mentalidade atrasada.

Encerro aqui o comentário sobre essa mesa dado que, ao contrário do que ocorreu na segunda, ela não apresentou nenhuma novidade acerca do tema que me interessa abordar aqui.

Pela mesma razão tampouco vou comentar a terceira mesa. Ela reuniu, nas palavras do organizador do evento Carlos Américo Pacheco,[ii] que foi também o principal responsável pela preparação do Seminário Estadual, as “organizações de intermediação Universidade-Empresa ou os ambientes de inovação”. Estiveram presentes, relatando as realizações de suas entidades as representantes do Cietec-SP e do Sebrae (estava prevista a presença da Embrapii).

A segunda mesa, esta sim, merece ser comentada em detalhe. Ela começou com uma fala de um respeitado membro da elite científica, Carlos Brito Cruz,[iii] que, depois de se dedicar à gestão e à análise da PCT, atua hoje numa importante organização estrangeira privada relacionada à área de CTI. A respeito do assunto que me interessa analisar, ele se referiu ao fato de que “devemos evitar repetir políticas que não deram certo, que é o que fazemos desde 2000”, e que “não conseguiram fazer com que as empresas realizem mais P&D e inovação”.

Embora tenha sido como gestor público um adepto da orientação “empreendedorista”, ele aqui se alinhou com a “transferencista”. Disse, inclusive, que seria dever do Estado “criar um ambiente que estimule/facilite (em certos lugares do mundo eu poria uma outra barrinha, que obrigue às empresas a fazerem P&D e serem competitivas mundialmente)”.

A segunda expositora foi a atualmente mais prestigiada analista da nossa PCTI, Fernanda De Negri.[iv] Considero sua exposição e os comentários que se seguiram do organizador do evento, que como ela foi aluno do nosso mais importante centro universitário irradiador da cultura inovacionista, como algo que pode vir a ser um divisor de águas na elaboração da PCTI.[v] Eles me parecem ter proporcionado elementos para catalisar um “ponto de viragem” na interpretação oficial dessa política.

Pontos que denotam a “viragem”

Da exposição de Fernanda De Negri e de Carlos Pacheco, vou destacar alguns pontos que evidenciam essa minha impressão. Ao fazê-lo, vou mostrar muito resumidamente que eles expressaram uma visão que concorda com o que vem sendo assinalado por pesquisadores dos estudos CTS, entre os quais me incluo, há bastante tempo.

O primeiro: foi mencionado logo no início de sua exposição quando disse que faria uma declaração “do contra”.

Disse ela: “ao contrário do que ouço dizer, a interação Universidade-Empresa não é o grande gargalo do sistema de inovação brasileiro”. Ela não disse, mas ficou implícito, que está usando o termo interação com o sentido que ele possui no âmbito da narrativa da elite científica. Isto é, o de um fluxo de conhecimento desincorporado produzido na universidade para a empresa. O qual, diferentemente do que ocorre nessa narrativa, eu particularizei na Introdução deste texto.

Essa afirmação, que viria ser repetida posteriormente pelo organizador do evento, como outras que comento nos pontos que seguem, não expressam apenas uma visão contrária ao que “ouvem dizer” esses dois analistas. O que foi dito por eles contradiz, também, muito do que eles haviam escrito e falado até então; e praticado enquanto participantes dos momentos de elaboração (formulação, implantação e avaliação) da PCTI.

O segundo ponto foi mencionado depois de uma referência, que ela disse ter sido incluída para atender a uma espécie de tradição, ao baixo número de pesquisadores aqui formados por milhão de habitantes.

O gráfico que exibiu serviu para introduzir à nota crítica que fez, contrariando a narrativa hegemônica, dado que é aceita sem reservas pelos demais atores envolvidos com a PCTI, da elite científica e “seus” tecnocratas. O mantra de que temos que formar mais mestres e doutores, fazer mais pesquisa de ponta, publicar mais, “investir” em C&T uma porcentagem maior do PIB, etc. foi questionado…

Com a linguagem franca que marcou sua exposição, ela chamou a atenção de que “se formar muito mais gente não vai ter emprego”. E completou, provavelmente para mais um espanto dos que ainda se alinham com o ofertismo-linear e talvez implicitamente se referindo ao Programa de Repatriação de Talentos: “se a gente começar a formar um monte de doutor, não vai ter emprego pra ninguém e a galera vai embora para os EUA”.

Novamente aqui, ela fornece elementos para pensar na emergência de um “ponto de viragem” ao fazer referência ao que tem sido repetidamente indicado por analistas entre os quais me incluo, acerca do fato de que a empresa contrata uma parcela muito diminuta dos pesquisadores formados na universidade. E que por isso, o êxodo de cérebros para territórios que não aqueles para os quais foram formados é uma característica estrutural e mesmo, fundacional, apesar de reconhecida por muitos analistas entre os quais me incluo, de nosso sistema de CTI.

Tal como tenho repetido ao longo dos últimos anos, concordo com ela. Para ilustrar, recorro ao que escrevi no artigo que cito no início deste texto coincidentemente publicado menos de um mês antes deste evento: “… ao contrário das empresas que operam nos EUA, que absorvem mais de 50% dos mestres e doutores formados em ciências duras para fazer P&D, as daqui contratam menos de 1% dos nossos”.[vi]

Agora, ao comentar este ponto lembrei-me de um episodio anedótico ocorrido anos atrás. Num artigo em que criticou um comentário feito por mim acerca da racionalidade do comportamento dos empresários, Fernanda de Negri me censurou ao tomá-lo como uma espécie de conselho que se devesse dar a eles. Nele eu repetia o que ouvi há mais de quatro décadas do sábio Jorge Sabato, de que há três bons negócios com tecnologia, comprar, copiar e roubar, e que nenhuma empresa ou país desenvolveu ou irá desenvolver tecnologia se puder fazer um desses três.[vii]

O terceiro ponto se refere ao gasto em P&D realizado pela empresa dos países centrais estar concentrado na própria empresa e que é muito diminuta a parcela aplicada junto à universidade. Com o auxilio de gráficos, mostrou que quem financia a pesquisa nas universidades norte-americanas é o Estado. E que a parcela correspondente ao recurso empresarial é de apenas 6% do que elas gastam em pesquisa.

Na sua linguagem franca ela disse: o que a empresa gasta em atividades conjuntas com a universidade é “uma partezinha muito pequenininha do que ela gasta em pesquisa”. Baseando-se nessa informação, ela encerrou este ponto dizendo que a informação empírica existente é suficiente “para mostrar que a interação universidade empresa é importante, mas não é o fator mais relevante para explicar o sucesso da inovação de um país”.

Novamente aqui, para evidenciar o quanto concordo com ela, me limito ao que aparece, sintetizando o que tenho escrito em vários lugares, num trecho do meu artigo publicado alguns dias antes: “… é irrealista pensar que diferentemente das empresas dos EUA, que destinam apenas 1% do que gastam em P&D para projetos com universidades, e que com isso contribuem com parcela apenas irrisória do orçamento universitário[viii], as aqui localizadas poderiam levar, caso implementadas as recomendações que fazem os dois atores[ix], à relação Universidade-Empresa ambicionada por eles”.

O quarto ponto se refere às patentes universitárias. O fato de que “dos vinte principais depositantes de patentes, duas são empresas e o resto são universidades”, foi por ela apontado como uma “distorção” do caso brasileiro oriunda do “diagnóstico de que a relação Universidade-Empresa é o principal problema da inovação no Brasil”.

E seguiu: “a gente criou um sistema onde patente passou a ser uma métrica de desempenho das universidades”. Num tom eticamente crítico a esse sistema de indução de comportamento pró-patenteamento do pesquisador, e baseando-se num estudo que realizou comparando o MIT e a Unicamp, aduziu: “criamos uma distorção: um monte de patentes que não é transferida para ninguém”. Registramos, segundo ela, coisas que não são patenteáveis e temos patentes universitárias sobre coisas que não deveriam ser patenteadas.

O artigo que venho reiteradamente citando, ao contrário do que temos feito há muito tempo em outros trabalhos, não aborda esta questão. Ainda assim, ele indica que “… não será gastando mais com seus arranjos corporativos e induzindo seu pessoal a pesquisar o que rende patentes (que tão somente aumentam seu prestígio) que será possível gerar a escala que pretendem para produzir a “virtuosa” relação Universidade-Empresa”.[x]

Avançando em relação ao que disse a expositora, temos insistido que o arranjo institucional do patenteamento nas nossas universidades não visa a fazer com que se incremente o conhecimento repassado às empresas. Seu objetivo é valorizar e prestigiar, no meu entender de modo artificial e deletério, a carreira dos professores e, em particular dos “pesquisadores empreendedores”. Assim, mediante o uso “fabricado” de um indicador que nos países centrais (onde mais de 90% das patentes são depositadas por empresas) é empregado para aferir (e comparar internacionalmente) um comportamento tido como virtuoso, pretende-se dar a entender que a PCTI implantada tem sido exitosa.

Por essa razão, e passando a comentar uma observação feita por Carlos Pacheco, não é possível aceitar a ideia de que “a comunidade de pesquisa aceitou a métrica das patentes passando a atuar de acordo com ela”. Ela parece desconhecer que essa normativa partiu justamente da elite científica que hegemoniza a PCTI visando a demonstrar seu acerto e a legitimar-se frente a tecnocracia que com ela compartilha a visão linear-ofertista. E que, portanto, a implementação da medida já estava praticamente assegurada uma vez que sua formulação era do interesse do ator político que a implantou. Seria importante dizer aos mais jovens que uma das razões que levou a esse “patenteamento forçado” na universidade que contraria a experiência internacional foi a comparação das curvas de publicações científicas e patentes que retratavam, a partir da década de 1970, os desempenhos simétricos do Brasil e da Coreia do Sul.

Mais adiante, ao se referir a um Relatório da OCDE de 2002 que havia visto há tempo, Carlos Pacheco adicionou um importante elemento para corroborar o argumento de Fernanda De Negri. Ali havia a figura de uma pirâmide que indicava a importância relativa das modalidades de interação Universidade-Empresa que tinha na sua base a contratação de pesquisadores pela empresa. E que sucessivamente, com importância menor, apareciam as relações informais, fluxo de profissionais entre a empresa que a universidade, congressos, uso conjunto de laboratórios, etc. E que só no vértice superior da pirâmide aparecia a pesquisa encomendada pela empresa à universidade.

Conclusão

Para terminar, ressalto que embora tenham aparecido no evento as costumeiras declarações de que “é difícil entender as razões que levam os empresários a não realizarem pesquisa”, de que “deveria existir uma lei que obrigasse as empresas a fazer pesquisa”, de que “temos que convencer os empresários a realizar pesquisa“, de que “temos que fazer que a empresa entenda o que ela pode ganhar com sua relação com a universidade”, de que “temos que superar o clima hostil e preconceituoso a respeito da relação Universidade-Empresa”, não se ouviu entre os presentes nenhum questionamento à opinião desses dois participantes.

O fato de que eles afirmassem que a relação Universidade-Empresa, nas palavras de Fernanda De Negri, não era “o grande gargalo do sistema de inovação brasileiro”, não foi objetado. A negação de que a escassa relação era o problema central de nossa CTI, embora contrariasse a poderosa advocacy coalition formada pelos “cientistas” e “pesquisadores empreendedores”, não foi questionada.

O enunciado por eles implica uma mudança substantiva no que respeita à institucionalidade, à orientação imitativa em relação ao Norte das agendas de ensino, pesquisa e extensão de nossas instituições, à indução ao patenteamento etc., todas elas até agora orientadas a satisfazer o que a PCTI alega serem as necessidades da empresa local. E abre a discussão a respeito de quais parceiros a universidade deve buscar para orientar o seu trabalho.

Como ressaltei, a aceitação de coisas que vêm sendo há muito repetidas em outros âmbitos sobre nossa “problemática”, talvez possa desencadear o debate sobre a “solucionática”. Mas, na conclusão da parte 1, escrevi “Aos que, ansiosos pela “solucionática”, gostariam que eu prometesse que iria apresentá-la na parte 2, lamento desapontar. Caso o que vou lá abordar, a tomada de consciência sobre o que vem produzindo aquela pequena comunidade dos analistas de esquerda da PCTI estiver de fato se iniciando, será deles a responsabilidade de concebê-la.”

Ainda assim, ao retomar elementos dessa “solucionática” ancorada no conceito de Tecnociência Solidária e na proposta de reindustrialização solidária, que ali vêm sendo discutidos, sugiro outro artigo publicado no site A Terra é Redonda que pode servir como provocação para seguir o debate.:. Ele repercute a Conferência Livre sobre Tecnociência Solidária e Plataformização da Sociedade realizada em 17 de abril buscando colocar na agenda da 5ª Conferência esses dois temas até agora ausentes, devido à sua incipiência em nosso meio e ao seu caráter contra-hegemônico, nas dezenas de eventos similares que vêm sacudindo e galvanizando os envolvidos com o assunto.

*Renato Dagnino é professor titular no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Autor, entre outros livros, de Tecnociência Solidária, um manual estratégico (Lutas anticapital).

Para ler o primeiro artigo dessa série clique em https://aterraeredonda.com.br/politica-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao/

Notas

[i] Atual reitor da Unicamp, engenheiro de alimentos e pós-graduado na Faculdade de Engenharia de Alimentos e no Instituto de Economia da Unicamp.

[ii] Diretor-presidente do Conselho Técnico-Administrativo da Fapesp, engenheiro do ITA pós-graduado no IE/Unicamp e professor ali e no DPCT do IG/Unicamp, ex-secretário executivo do MCTI, ex-subsecretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, ex-reitor do ITA, e ex-diretor geral do CNPEM)

[iii] Senior Vice President, Research Networks da Elsevier, engenheiro do ITA pós-graduado no IF/Unicamp e professor ali. Foi reitor da Unicamp, é membro da Academia Brasileira de Ciências, recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico.

[iv] Diretora de Estudos Setoriais do Ipea, economista pós-graduada no IE/Unicamp e pós doutorada no MIT e em Harvard, foi assessora do MIDIC do MCTI.

[v] É interessante assinalar a esse respeito que as duas outras personalidades já citadas que participaram do evento estiveram também intelectualmente influenciadas pela visão inovacionista hegemônica na Unicamp. Seja pela sua convivência acadêmica com o tema, no IE e no DPCT da Unicamp, seja pela sua proximidade aos seus órgãos responsáveis pela sua “política de inovação”, com sua Agência de Inovação.

[vi] Em https://jornalggn.com.br/industria/conversando-sobre-a-nova-industria-brasil-por-renato-dagnino/, afirmei que “Entre 2006 e 2008, quando a economia estava “bombando” e os empresários estavam ganhando muito dinheiro, a corrente inovacionista esperava que eles fossem contratar os mestres e doutores que há mais de cinco décadas nos dedicamos diligentemente a formar em ciência dura. Nós formávamos, então, seguindo os cânones das universidades dos países centrais, trinta mil por ano: noventa mil em três anos. Se estivessem nos EUA, cerca de sessenta mil teriam sido contratados para fazer P&D em empresas; afinal é para isso que em todo o mundo eles são treinados. O fato de que, segundo a PINTEC, foram contratados apenas sessenta e oito para fazer P&D nas nossas empresas inovadoras, e de que elas prefiram inovar adquirindo conhecimento já existente, deveria instaurar entre os decisores da política cognitiva uma profunda crise existencial. Em vez de formar pesquisadores, eles deveriam percorrer um espinhoso e doloroso atalho: o de capacitar bons compradores de conhecimento.”

[vii] No mesmo artigo, mostrando uma evidência do que nos dizia Sabato, escrevi: “Segundo a PINTEC, a resposta das empresas inovadoras à alocação de recurso público à P&D empresarial não tem sido apenas desaproveitado. Ele tem levado a uma diminuição relativa do seu próprio gasto, reproduzindo o fenômeno de crowding out que ocorre em outras áreas de política pública que envolvem o empresariado.

A mesma fonte indica que dentre as cinco atividades inovativas arroladas pelo Manual de Oslo, que obviamente incluem a P&D interna, 80% aquelas empresas declaram optar sistematicamente pela aquisição de máquinas e equipamentos.”

[viii] Esta parcela dos contratos de pesquisa com empresas, conforme tenho estimado, cobre apenas cerca de 1% do custo total da universidade estadunidense (embora existam exceções, com a do MIT, em que ela chega a 20% do seu orçamento). No caso do Brasil, embora, como citou Fernanda De Negri na sua exposição, não tenhamos estatísticas sobre isso, um estudo que realizamos sobre a Unicamp – “o nosso MIT” – mostrou que esta porcentagem é semelhante à média estadunidense, de 1%.

[ix] Refiro me aqui aos dois atores, o “cientista” e o “pesquisador empreendedor” que caricaturo naquele artigo.

[x] O que me tem levado a argumentar, contrapondo-me ao ator “pesquisador empreendedor” que defende o gasto da universidade pública na manutenção daquilo que chamam de incubadoras de empresas, que muito dificilmente ela poderia aumentar seu recurso por esta via

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA