Por RENATO DAGNINO*

O processo político em andamento para gestar uma reindustrialização do país não pensa em termos de uma reindustrialização solidária

Este texto pretende ser o primeiro de uma série destinada a buscar dialogar com quem está acompanhando o processo de elaboração de política da “neoindustrialização”. Processo que, bem antes de que fosse possível enunciá-lo como uma política pública, vimos discutindo e denominando-o, seguindo a literatura de então, de “reindustrialização empresarial”. E, contrastando-a com a, evidentemente não-excludente, “reindustrialização solidária”.

Nesta oportunidade, mantenho essa posição ideológica. E, também, o enfoque da análise de política. Aquele enfoque multidisciplinar que a entende como integrada por movimentos de politics e de policy levados a cabo pelos atores com ela envolvidos. E que ressalta ser sempre necessário examinar as relações que ocorrem entre eles ao longo do ciclo sistêmico, também iterativo e interativo, dos momentos de formulação, implementação e avaliação.

As pessoas a quem aqui privilegio e que leram na mídia documentos de caráter governamental sobre a neoindustrialização irão concordar comigo que o seu ator-chave é a empresa nacional. Ele ali aparece como sendo responsável pelo seu sucesso.

Isso a ponto de um colega do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp (insuspeito, dado que está longe de admitir, entre outras coisas que venho falando, o conceito de “tecnociência solidária”) repetir num tom irônico a máxima Garrinchiana: “E já combinaram com os russos?”.

Na impossibilidade de responder à pergunta, e por não conhecer as eventuais “combinações” (entendidas como condições) em que esse ator está envolvido, a manifestação pública mais importante que encontrei, e por isso a tomo como referência, é o discurso de posse do atual presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban em 31 de outubro.

Não vou fazer aqui de novo, mas o exercício que eu fiz quando li o texto, foi parecido com o daqueles quebra-cabeças em que, dadas duas listas, tínhamos que unir cada frase de ambas com um traço.

A primeira lista, era aquela que se pode depreender do que foi publicado nos documentos a que me referi, E, a outra, a das declarações explícitas e, principalmente implícitas que contém o magistral discurso do presidente da CNI. O qual tomo, com todas as ressalvas, como sendo o do ator empresário.

A matéria que se reporta ao discurso o apresenta numa linguagem escorreita (que, me socorreu o Google, significa: apurada, perfeita, correta, límpida) que admite duas interpretações: a que decore de uma leitura “corrida” e, outra, orientada a perscrutar as intenções que foram comunicadas a quem o preparou. Ela é também “articulada” de maneira a deixar que as afirmações a cada momento realizadas com base em fortes argumentos, inclusive empíricos, nacionais e internacionais, sejam amainadas no período seguinte. Ou, também, como passiveis de serem interpretadas de modos antagônicos.

Embora com estilo com frequência elíptico, o discurso dialoga com cada uma das demandas governamentais que o atual estágio de política pública da neoindustrialização coloca para a empresa. Aquelas que, no meu exercício (que gostaria de propor como pesquisa a um aluno do departamento), aparecem na primeira lista.

É como se, ao reconhecer as demandas e endossá-las como pertinentes, o ator empresário estivesse cumprindo aquilo que há muito tempo ele (e boa parte dos policy makers) entende como sendo o seu papel. Ou seja, apresentando as condições – a serem satisfeitas mediante medidas de outras políticas públicas – que tornariam possível a sua necessária participação (citada como algo que se depreende claramente daqueles documentos).

Do discurso, fica a impressão de que o ator empresário está expressando, ou melhor, reproduzindo, um “sentido comum” presente na sociedade. O qual, como costuma acontecer, é vendido como sendo o “bom senso”.

Mais do que isso, ao endossar a neoindustrialização, e implicitamente aceitar a noção de que ela pode vir a ser algo semelhante à política de industrialização via substituição de importações (quando políticas, econômicas, cognitivas, sociais etc., foram por esta orientadas), ele se está alinhando ideologicamente àqueles que a formulam.

O que o discurso reproduz é a narrativa da policy advocacy formada pela elite científica e a tecnocracia da política cognitiva brasileira (aquela com que venho enfeixando a de Educação e a de CTI). Aquela que, hegemonicamente, orienta há décadas a maneira como nos relacionamos com o conhecimento.

Como outras companheiras e companheiros alinhados ao pensamento latino-americano sobre ciência, tecnologia e sociedade, eu tenho também há décadas buscado desconstruir essa narrativa (que tenho denominado de inovacionista), enfocando seus pontos que nos parecem merecedores de crítica.

Hoje, o que mais me preocupa é buscar evitar que a narrativa inovacionista nos leve a desperdiçar a oportunidade, contida na curricularização da extensão, de reorientar as agendas de ensino, pesquisa e extensão da universidade pública.

Em meio a uma multiplicidade de aspectos e ações prementes de distintas naturezas relacionadas a essa reorientação, há uma preocupação que mais me mobiliza.

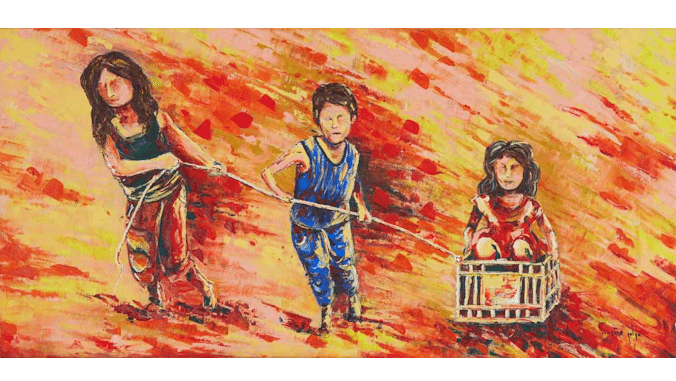

Trata-se da necessidade de que nós, como trabalhadoras e trabalhadores do conhecimento, aprendamos a identificar nas necessidades materiais coletivas hoje desatendidas, a demanda tecnocientífica que cabe à nossa universidade “professoral”.

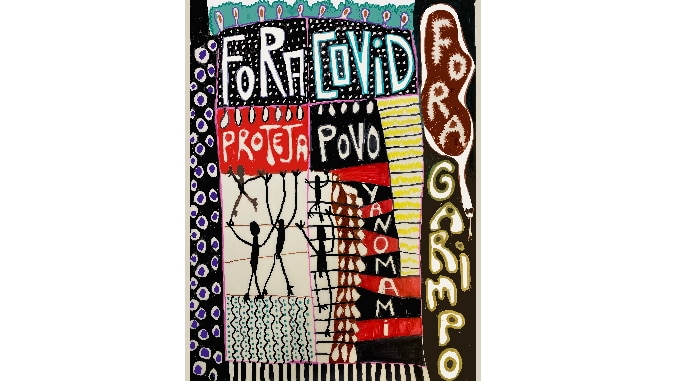

É nesse contexto que aparece o conceito, visto no cenário global e em suas diferentes denominações como imprescindível para prolongar em paz a nossa vida neste planeta, de “economia solidária”.

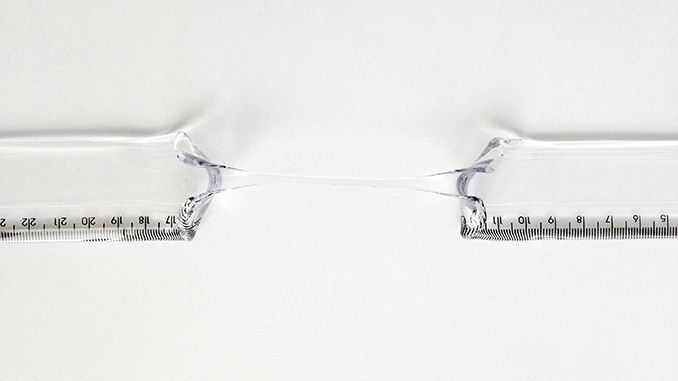

E associado, como condição para sua ampliação, o conceito de “tecnociência solidária”. Aquela que devemos desenvolver mediante o reprojetamento e a adequação sociotécnica da tecnociência capitalista. Aquela feita pelas e para as empresas, que contracena com a guerra e contribui para inviabilizar a vida que queremos deixar para os que vêm depois.

Mais do que como fiz no caso anterior, dado que já publiquei o resultado de minha análise, pretendo propor um outro quebra-cabeça.

Por que a proposta da reindustrialização solidária não é sequer considerada nos documentos governamentais? Qual é a falha dos argumentos e ações que ela contém? E, se existem alguns que sejam defensáveis, como operacionalizá-los no âmbito da atual correlação de forças?

*Renato Dagnino é professor titular no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Autor, entre outros livros, de Tecnociência Solidária, um manual estratégico (Lutas anticapital).

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA