Por EUGÊNIO BUCCI*

O favoritismo de Lula sobe com o perfil de um movimento cultural, sem adquirir exatamente os contornos formais de uma frente ampla

Mais uma vez, as leis da política perdem a corrida para as leis do entretenimento. Na falta de uma frente ampla articulada por líderes de partidos diversos, com base em acordos programáticos, a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva vai crescendo por meio de adesões descosturadas umas das outras, animadas por charges de WhatsApp e dancinhas de TikTok. Não há um pacto organizado, negociado; não há um programa mínimo. O que existe é um “clima” de adesão em cima da hora.

A coisa vem em ondas como o mar, numa empolgação meio carnavalesca. Um dia, Caetano Veloso faz uma declaração de apoio sorridente e cativante. No outro, o ex-ministro Henrique Meirelles, até então fã de João Doria, embarca na campanha do petista. Nesse ínterim, dirigentes do PDT deixam Ciro Gomes falando sozinho e conclamam os eleitores a votar em Lula para liquidar a disputa já no primeiro turno. Um grupo de cantores e cantoras grava mais um clipe que rapidamente viraliza. A conjuntura ganha o embalo de uma corrente festiva, sem plataforma suprapartidária. O favoritismo de Lula sobe com o perfil de um movimento cultural, sem adquirir exatamente os contornos formais de uma frente ampla.

É pouco? Sim, é pouco, mas é melhor, muito melhor do que nada. Estão em baixa os procedimentos próprios da política, com suas reuniões de lideranças, suas convenções ampliadas e seus palanques compartilhados, mais ou menos como aconteceu na campanha das Diretas-Já entre 1983 e 1984. O que está em alta é a linguagem do entretenimento, com seus apelos melodramáticos e seus andamentos de trilha musical hollywoodiana. Essa é a linguagem que vem explicitando a gravidade da decisão que os brasileiros precisam fazer.

Eles terão de optar entre, de um lado, o polo do incumbente e seus discursos que elogiam a ditadura, a tortura, o machismo e o negacionismo, e, de outro, o da candidatura de Lula, que agrega democratas de diferentes matizes. Nessa batalha, os memes, os refrões, as blagues, os filmetes e as celebridades são mais eficientes que os ideólogo s e os estrategistas de partidos.

A tal “terceira via” – além da quarta, da quinta e da sexta – não emplacou: não conquistou contingentes eleitorais expressivos (nos termos da ciência política) porque não arrebatou corações sentimentais (nos termos do entretenimento e da propaganda melosa que grassa na televisão). No diapasão do entretenimento, são duas alternativas, não mais. Só há uma oposição viável. Desenha-se no horizonte das urnas um duelo bem ao gosto dos filmes de mocinho.

Para entender o que se passa, a gente precisa combinar noções da cultura pop com certas categorias da ciência política. Comecemos pelo conceito de “lulismo”, cunhado por André Singer. Num resumo apressado e certamente falho, podemos dizer que o lulismo se estabeleceu como um reformismo fraco que mesclava ações distributivas e estabilidade econômica, dando conta de costurar o apoio das classes populares e funcionar como um ponto de equilíbrio em meio a tensões sociais. Mais do que a idolatria da figura de Lula, o lulismo seria, enfim, uma forma possível de pacificação política, tendendo à esquerda.

Agora, o lulismo volta numa embalagem pop. A idolatria readquire seu peso. O pop tem o condão de retirar um signo de dentro de um nicho linguístico e promover a sua universalização. Tonico e Tinoco eram sertanejos que moravam num nicho; Chitãozinho e Xororó são pop e estão além do nicho. Além de universalizar, o pop estreita e achata – reduz o sujeito a uma caricatura de si mesmo. Quando Che Guevara saiu da vida como guerrilheiro para entrar na história como estampa de camiseta de butique, virou pop. Quando o papa João Paulo II foi alçado à condição de celebridade, mais famoso do que John Lennon, virou pop.

É verdade que “o pop não poupa ninguém”, como cantaram os Engenheiros do Hawaii, mas não é todo mundo que chega ao pop. Lula é pop, mas Ciro e Simone Tebet não são. O presidente que aí está não é pop – no máximo, é um parasita do pop, um penetra, um tipo estranho que sequestra imagens (como tentou fazer no funeral da rainha da Inglaterra) e, depois, não consegue carregá-las.

Por fim, uma nota de rodapé. A expressão “pop-lulismo” lembra o substantivo “populismo”. É de propósito. Lula pode ser chamado de líder populista, mas isso não é necessariamente um “mal”, como bem argumentam Thomás Zicman de Barros e Miguel Lago no ótimo livro Do que falamos quando falamos em populismo (Companhia das Letras), que foi lançado este mês.

Segundo os autores, o populismo é “esteticamente transgressivo”, “culturalmente popular” e tem potência para mudar as instituições, mas há populismos que destroem e outros que constroem a ordem democrática. Eles sustentam que entre os populismos destrutivos está o do incumbente – e entre os mais benignos, que combatem a desigualdade e fortalecem as instituições democráticas, estaria o de Lula. O pop adora o que parece benigno.

O poder se trama pela estética, pelo sensível, pelos afetos, pelo desejo. É estranho, mas é pop.

*Eugênio Bucci é professor titular na Escola de Comunicações e Artes da USP. Autor, entre outros livros, de A superindústria do imaginário (Autêntica).

Publicado originalmente no jornal O Estado de S. Paulo.

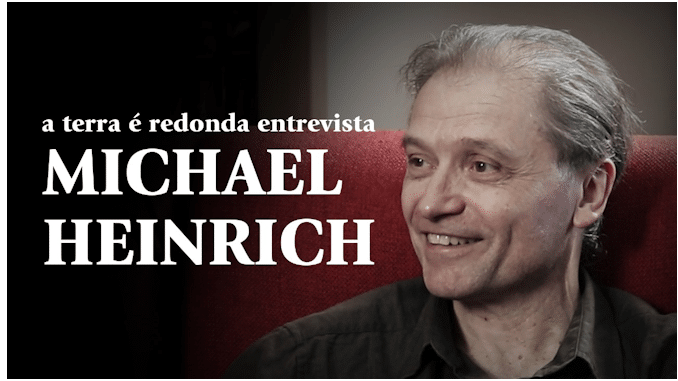

O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores. Ajude-nos a manter esta ideia.

Clique aqui e veja como