Por RICARDO FABBRINI*

Comentário sobre a obra de Amilcar de Castro que neste mês de julho teria completado 100 anos

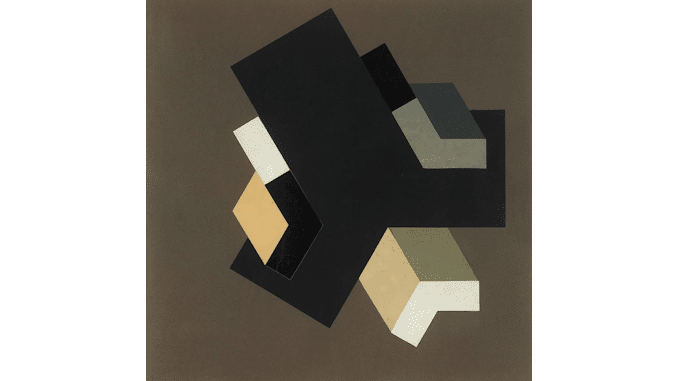

A atividade de Amilcar de Castro ao longo de cinco décadas, foi marcada pela paixão da coerência. Seu trabalho como escultor, desenhista, gravador ou diagramador, obedeceu sempre a uma rigorosa formalização, no sentido da tradição da arte construtiva, sem que isso implicasse, contudo, uma renúncia à pulsão da obra. Produziu uma linguagem de formas claras e precisas, que “enxertou a poesia na matemática, ou o rigor em imagens livres” (Paul Valéry). Criou uma escritura de signos irredutíveis, que não se afastam de sua origem, pois sempre cultivou “o hábito terrível de querer começar pelo começo, e de tratar tudo a partir de zero”, como dizia Ferreira Gullar, ou, em suma, de flagrar o signo in status nascendi. O objetivo principal de seu trabalho — que eliminou tudo o que se repete —, foi, portanto, a dificuldade. Amilcar só amou problemas.

Nos anos 40, ele estudou com Guignard desenho e pintura, paisagem e natureza-morta, na Escola do Parque, em Belo Horizonte. Guignard ensinou-o a desenhar com lápis duro e traço firme, visando, como lembra Amilcar em poema recente, à “comunicação direta sem adjetivos ou preciosismos”. O lápis, nesses desenhos, como ponta-seca ou buril, sulca o papel. Em suas vistas de Ouro Preto, por exemplo, observamos riscos certeiros ao lado de riscos errantes, rastros de erros. Paisagens figurativas, com poucos elementos, de contornos nítidos, situadas no limiar da abstração: telhados são trapézios; portas, retângulos; balaústres, quase espirais. Amilcar aprendeu com Guignard, em suma, que arte é geometria e risco, marcas de sua escultura futura.

No Rio, em 53, estimulado pela arte e idéias do artista suíço Max Bill, decisivas na afirmação das vanguardas geométricas no Brasil, criou sua primeira “obra construtiva”, em chapas de cobre, exposta na 2ª Bienal, e desde 95 alojada numa rua lateral ao Centro Hélio Oiticica (RJ).

Mesmo sem participar ativamente do debate teórico entre artistas paulistas e cariocas, “concretos” e “neoconcretos”, integrou-se ao grupo do Rio, assinando o Manifesto Neoconcreto de 59, uma reação, nas palavras de Ferreira Gullar, à “perigosa exacerbação racionalista” do “pensamento matemático”. “A geometria não podia ficar limitada, lembrava Amilcar, ao Teorema de Pitágoras, à Fita de Moebius ou à Tabela de Fibomacci”.

Da arte concreta, resumia Gullar em 61, Amilcar reteve, assim, a “vontade de despojamento, as estruturas definidas, a expressão direta”, e não a estrutura dura, modular, que produz ilusões óticas, ao modo da Bauhaus e dos concretismos. Sua escultura, arriscava Gullar, não é o resultado da aplicação de um esquema, mas a “experiência dramática”, de uma forma inaudita, pois “captada ao nascer”.

Durante 50 anos, Amilcar cortou e dobrou chapas de ferro. Apenas de 67 a 71, período em que viveu nos EUA, sem ferro nem ferreiro à mão, experimentou o aço inoxidável, material sem nenhum caráter, segundo ele, pois muito submisso a torções. Além disso, o aço inoxidável resiste às marcas do tempo, enquanto o ferro o acolhe na ferrugem. As chapas de ferro, expostas ao ar dos dias, ganham nódoas, mudam de cor, incorporando o tempo e o entorno.

Retornando ao Brasil e às Gerais, aferrou-se ao ferro: sua escultura “é de chapa de ferro”, disse certa vez, “porque é necessário, é natural de Minas, está ao alcance da mão”. “Todo mundo, aqui, sabe forjar ferro”. Amilcar utilizou, porém, sobretudo “aço cor-tem”, liga de ferro com carbono, por ser mais maleável e resistente à ferrugem, pois esse aço, menos corrosivo e tenaz, produz após certo tempo uma proteção que impede novas oxidações.

Amilcar criou obras em que corta e dobra chapas de ferro; em algumas, porém, só há corte; em outras, só dobra. Cada série, contudo, não derrogou a anterior, mas a ela se somou, ampliando os procedimentos do artista. É o corte, que fere o ferro, que o força à escultura. O ferro insiste em ser tratado como ele próprio, como “corpo em si”, e não como substrato submisso de uma inscrição qualquer. O ferro é, em Amilcar, matéria da escultura, ao mesmo tempo superfície e suporte.

O ato de cortar, anterior ao de dobrar, exige imprecação, altercação, pois é necessário maltratá-lo, ir às vias de fato, para então atravessá-lo e conquistar o outro lado. Esse ato, contudo, é também cirúrgico, pois deixa na matéria o senso consignado. Não se deve dilacerar o ferro, mas miná-lo com a lima da técnica, lentamente, para então nele abrir espaço. Depois de erguida a chapa, com a dobra que se segue ao corte, o que era plano vira agora região de espaço: “espaço orgânico” ou “vivencial”, no léxico neoconcreto.

A escultura de Amilcar é uma pesquisa da origem da própria escultura, do nascimento da terceira dimensão: o plano (bidimensional), por obra da dobra, é vertido em escultura (tridimensional). Dobrá-lo é guindá-lo. É fogo, contudo, dobrar o ferro: não basta esquentá-lo, é preciso um guindaste, e muita chama, para vergá-lo.

A dobra de Amilcar não é a dobra barroca, que vai ao infinito, que produz elasticidade e detona a forma: a dobra como drapeado. É, ao contrário, a dobra básica, virilidade que eleva o plano, que faz dele escultura sem qualquer teatralidade. É dobra concisa, que com siso engendra, de súbito, após longa espera, uma escultura, e não a dobra caudalosa, turbulenta, que acaba em franja ou arabesco. Sua obra não é “maneirista”, mas “essencialista”, na língua de Deleuze. Não há nela qualquer adorno ou excesso. A obra, aberta pela dobra, é sem sobra: “Tenho fé”, diz, “na forma que não deixa resto”. O ato de dobrar, desdobrado a cada obra sua, fez enfim da dobra uma potência, a condição de variação de quase toda sua obra.

“O menos é Minas”

Na década de 80, contudo, Amilcar cortou também obras sem dobras. São obras menores, monolíticas, minimalistas, minimenires para interiores mineiros. Algumas delas são blocos feridos ou cindidos por fenda longitudinal ou transversal. Outras possuem recortes internos, compondo um puzzle primitivo: blocos macho-fêmea. Esses totens maciços distanciam-se do minimal de Carl André ou de Le Witt, porque não são unidades modulares, e de Morris ou Smith, porque não são polidos, recalcando marcas. O minimal de Amilcar não é yankee (não segue a máxima “less is more”). Nele, “o menos é Minas”: é ferro e suas metáforas.

Há obras em que não há corte, só dobras. Várias delas, em chapas de aço cor-ten, de pouca espessura, parecem capas aladas: parangolés de tênues toneladas. São “hagoromos” (“mantos de pluma”) de aço que radicalizam a tensão, sempre presente em Amilcar, entre a solidez arcana do minério e a leveza aerodinâmica, por isso moderna, de suas formas. São asas-delta de até 2,40 m x 2,40 m: de um lado, oriundas de jazidas, radicam-se no solo. Possuem um peso “marcadamente escultórico”, como dizia Ronaldo Brito, que lhes dá um “senso de permanência”: com pés descalços, pois sem pedestais, jazem no chão, local de origem. As dobras, dando leveza às formas, as tornam ascensionais, fazendo das chapas, capas, e do aço, asa. Em 66, Hélio auxiliou-o numa cenografia para a Mangueira; e em 99, Amilcar retribui-lhe o gesto com estas capas e passos de dança.

Além de escultor (tido, aqui, não como modelador de volumes à Henry Moore, mas como “construtor de espaços” à Richard Serra), Amilcar é também pintor, gravador e desenhista. Ele não transpõe simplesmente uma mesma forma, feita fôrma, a todas às mídias, mas em todas é visível a mesma economia. Nas pinturas ou, como quer o artista, “desenhos” em acrílico sobre tela de grandes dimensões, o tachismo de Franz Kline surge em versão construtivista à Malevitch e Mondrian. Macrossignos negros, noites de Klein, são vertidos, na alquimia de Amilcar, a quadrados brancos sobre fundo negro, aurora de Malevitch. De Mondrian detém ainda a paleta pura: além de branco, negro e cinza, admite apenas cores primárias.

Trata-se, portanto, de uma geometria gestual, visível também em seus desenhos a nanquim ou em acrílico sobre papel e em suas litografias. São traços entre o ideograma e a garatuja, que a cada ocorrência surpreendem pelo ineditismo da configuração. A escrita de Amilcar é feita de traços nunca gastos, pois, com a mesma secura e aspereza de sua escultura, esses signos aurorais irrompem no branco da página como um estrondo; como traços inaugurais ou inscrições parietais. Amilcar criou, enfim, no curso das décadas, uma castrografia, hoje um ramo robusto do tronco glossemático (de protofalas: letras avant la lettre) vanguardista, composto pela kleegrafia, michauxgrafia, dubuffetgrafia, e cytomblygrafia.

O diagramador

Na boa tradição construtivista, Amilcar é também diagramador. Realizou, em 59, a reforma gráfica do Jornal do Brasil, marco da imprensa brasileira, e, em 1999, produziu a capa e o projeto gráfico do Jornal de Resenhas, da Discurso Editorial. A estrutura gráfica é, como diz, o “caráter de um jornal”, por isso a página deve ser “severa, clara, leve, mas séria”, sem ornatos ou grisados: “Direto, preto no branco”.

No Jornal de Resenhas, Amilcar valorizou horizontais e verticais, quebradas apenas pelas linhas finas deslocadas em relação aos títulos. Enfatiza o branco da página e imagens de força gráfica que, arejando o texto, facilitam a leitura. O branco é aqui um espaço de ar que permite a cada resenha respirar: não é um espaço nulo ou oco, mas imantado, porque eco dos textos. A concisão dos títulos, âmago das resenhas, reforça ainda mais essa lógica de medulas ou essências.

Nos últimos logotipos criados para o Jornal de Resenhas, utilizou, contudo, formas sinuosas e, numa série de litografias recentes, formas espiraladas. Essa escrita não implica a introdução da desmedida em sua obra, pois também aqui temos um gesto generoso, gozoso, que se faz geometria sem se engessar; nos seus traços a trinchas ou sinuosidades de fina linha, sem retoques, é a pulsão que se efetua em escrita de precisão.

Amilcar construiu, assim, ao longo de décadas, em várias mídias, uma obra suma e una feita tão somente de variações de corte, dobra e traço. Seus gestos exímios e certeiros produziram formas depuradas, matutadas, substantivas. Cada obra sua é só medula, um osso tão centro, que não tem adjetivo ou ornamento. “É um artefato sem artifício, nu, sem pele” (Gullar): – de ossos à mostra. Tudo, nele, é claro e parece fácil; por isso nutriu desprezo pelas coisas vagas. Até mesmo sua fala tinha a simplicidade e concisão de suas obras, era uma fala cortante, de travo seco: “Tenho fé”, dizia direto, “na obra que não deixa resto”. Essa coerência férrea afastou-o assim dos modismos: “Meu fácil me enfada. Meu difícil me guia” (Paul Valéry via Augusto de Campos). O fácil é o espetaculoso, o pomposo. O difícil é a pureza, o rigor. Sua obra é, enfim, admiravelmente exata: mas “que há de mais misterioso, indaga Paul Valéry, que a claridade?”. E é dessa clareza estrutural que Amilcar haure sua universalidade, como comprova sua obra, múltipla e una: séries abertas ao futuro da arte brasileira de tradição construtiva.

*Ricardo Fabbrini é professor do Departamento de Filosofia da USP. Autor, entre outros livros, de A arte depois das vanguardas (Unicamp).

Versão remodelada de artigo publicado no Jornal de Resenhas nº 57.