A humanidade se admite impotente ante suas próprias criações

Este artigo faz alusão ao discurso recente do presidente francês Emmanuel Macron que justificou sua decisão de introduzir o 5G muito rapidamente na França, apesar dos protestos em vários setores da sociedade, dizendo que a alternativa seria “voltar a lâmpada de óleo e viver como os Amish” americanos.

Existem coisas que são tão evidentes que ninguém as vê ou menciona – e aquele que relembra os outros delas parece balbuciar banalidades. Isso, no entanto, não constitui uma boa razão para não dizê-las. O debate atual sobre as redes 5G e o ‘progresso’ é um bom exemplo, com suas injunções caricaturais sobre escolher entre o 5G e a ‘lâmpada a óleo’.

A primeira questão que se deveria fazer, com uma simples pitada de bom senso, é: progresso em que? Ninguém comemora, por exemplo, os ‘progressos’ da Covid! É preciso que o progresso melhore a vida humana.

Pode-se, então, tratar de dois tipos principais de progresso: um progresso técnico, que consiste em uma dominação crescente da natureza pelo homem, e um progresso que poderíamos chamar de ‘moral’ ou ‘social’: as relações humanas tornam-se melhores, menos violentas, mais solidárias, mais ‘inclusivas.

Desde o princípio do discurso sobre o progresso, a relação entre essas duas formas é incerta. Frequentemente assume-se, como uma evidência, que o progresso técnico leva automaticamente um a progresso moral; outros, especialmente à esquerda, apostam mais no progresso social, mas consideram que a melhora das condições materiais é a sua base indispensável e que apenas o desenvolvimento técnico pode assegurar tal melhora.

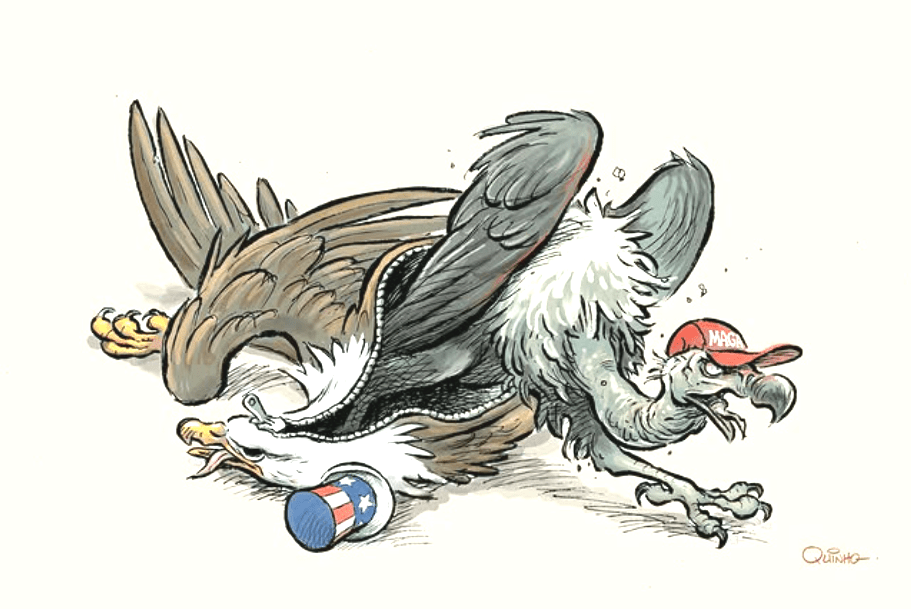

Um governo não pode defender a adoção de novas tecnologias como um fim em si: ele deve sempre pretender que elas farão a vida de todos mais bela. Contudo, inexiste qualquer relação necessária entre as duas formas de progresso: pode-se ter um grande desenvolvimento tecnológico combinado com uma regressão moral, como foi o caso do nazismo, mas também um progresso social que não se preocupa com o desenvolvimento técnico, como defendia Jean-Jacques Rousseau, a maior parte das correntes anarquistas, e também diversos discursos religiosos (como os Amish!).

Nas últimas décadas, sobretudo, a sociedade tomou consciência do fato de que as soluções tecnológicas, mesmo onde elas levam a avanços incontestáveis, trazem efeitos indesejáveis quase que inevitavelmente. Sabe-se disso, por experiência, antes mesmo de qualquer ‘estudo de impacto’ ou ‘avaliação de riscos’. Por essa simples razão, aquele que propõe o uso de uma nova tecnologia como resposta a um problema deveria sempre demostrar que não poderíamos obter o mesmo efeito ou resolver o problema em questão sem lançar mão das tecnologias, logo, correndo menos riscos.

E, voilà, a segunda evidência invisível. Antes de nos permitir assistir vídeos até mesmo dentro do elevador ou ir de avião visitar uma outra metrópole a cada fim de semana, o progresso tinha, sobretudo, essa nobre vocação: diminuir os sofrimentos não necessários. “Que nenhuma criança vá para a cama com fome”: assim pudemos definir o objetivo mínimo de um progresso humano.

Mas como chegar lá? Por meios técnicos ou sociais? Hoje, a grande maioria dos sofrimentos humanos não é causada pela ‘natureza’, mas pela organização da vida social. Deveria, então, ser muito mais fácil para o homem mudar aquilo que depende de si do que aquilo que depende da natureza. O que o ser humano fez, ele pode – em princípio – desfazer.

Assim, para por fim à fome no mundo, bastaria, possivelmente, cultivar todas as superfícies agrícolas valendo-se de pequenas fazendas polivalentes, evitar as monoculturas de exportação, não dar benefícios aos agricultores para que deixem de sê-lo, não jogar os ‘excedentes’ agrícolas no mar, e, por outro lado, não apoiar mais os regimes que exportam amendoim para comprar armas.

Impossível, nos responderão, é belo mas é utópico: o comércio mundial desmoronaria, os consumidores ocidentais não aceitariam renunciar a seus hambúrgueres, e os investimentos e empregos sofreriam. Se a ordem social é intocável, estaríamos nos metendo a alterar a natureza: inventamos pesticidas e a manipulação genética, produtos químicos e máquinas gigantescas, com o objetivo de criar uma enorme massa de produtos agrícolas, mas em condições terríveis.

É, aparentemente, mais fácil romper a mais pequena unidade do ser vivo, o genoma, do que expropriar uma companhia de frutas; mais fácil criar milhares de moléculas sintéticas do que aceitar a falência da Monsanto; mais fácil inventar sementes autoestéreis do que retirar dos consumidores os seus Big Macs.

Outro exemplo: uma das causas principais tanto da poluição quanto do consumo desenfreado de energia são os transportes cotidianos entre o local de trabalho e de habitação de uma parte considerável da população. Esse problema agora é mundial, e é evidente que tem muito a ver com o custo da moradia nas grandes cidades, e, portanto, com a especulação imobiliária.

Mas, atacar esse problema pela raiz significaria atacar a sacrossanta propriedade privada: e nesse momento é mais fácil extrair petróleo do outro lado do mundo e o enviar por tubulações, ou entregar-se à energia nuclear. A fissão do urânio parece ser mais fácil de dominar do que os acionistas da Total ou da Exxon.

Mais ainda: muitas pessoas, desesperadas para conseguir ter uma criança de forma ‘natural’, apelam para a procriação assistida – que, no entanto, gera grandes problemas de todos os tipos. Certamente, a taxa de fertilidade diminuiu bastante nessas últimas décadas e isso tem, muito provavelmente, relação com a presença excessiva de produtos de síntese química em nosso meio ambiente – mas enfrentar suas causas é muito mais complicado e esbarra em interesses e hábitos demais, em todos os níveis sociais.

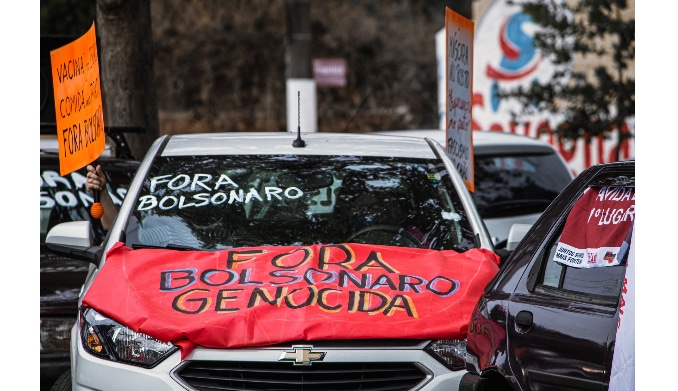

Vale mais a pena, então, entregar-se às soluções tecnológicas, por mais perigosas que elas possam ser. É um dos grandes paradoxos de nosso tempo: o que é social, logo feito pelo homem, é considerado como natural, e portanto absolutamente imutável. As ‘leis do mercado’, a ‘concorrência internacional’, os ‘imperativos tecnológicos’, a ‘necessidade de crescimento’ parecem muito mais inalteráveis do que a lei da gravitação. Quem propõe sua mudança passa, no melhor dos casos, por um inocente, senão por um terrorista.

Em contrapartida, os limites que a natureza efetivamente impõe ao homem (por exemplo sob a forma de insetos que também querem comer as plantas cultivadas, ou do fato que o corpo humano é mortal e não possui o dom da ubiquidade) são considerados como se eles fossem sociais: sempre provisórios, na espera de que ‘se encontre uma solução’, custe o que custar.

Assim, a humanidade se admite impotente ante suas próprias criações. Este destino é inelutável? Ou ela pode se organizar de uma forma diferente?

*Anselm Jappe é professor na Academia de Belas Artes de Sassari, na Itália, e autor, entre outros livros, de Crédito à morte: A decomposição do capitalismo e suas críticas (Hedra).

Tradução: Daniel Pavan

Publicado originalmente no portal Mediapart.