Por Luiz Renato Martins*

Trecho do livro da artista Carmela Gross, sobre instalação de grande escala montada em 2019 em Porto Alegre

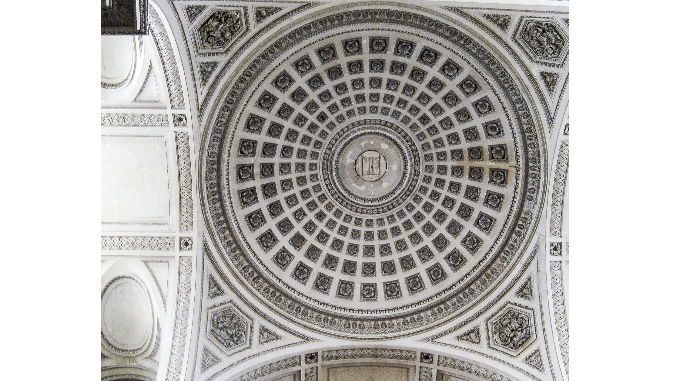

Roda gigante, foto de Carmela Gross, 2019

Roda gigante, foto de Carmela Gross, 2019

Na contramão

Diante de uma situação ímpar de caos e devastação, levados a grau inédito pelo governo de ultradireita, Roda gigante – vasta instalação de Carmela Gross (1946), montada em 2019, em Porto Alegre –,[i] constituiu uma síntese crítica surpreendente e radical do colapso do processo de modernização dependente.

Algo desta ordem não se via nas artes visuais brasileiras há muito. De fato, além da perspectiva atomizada do fragmento prevalecer nas artes brasileiras faz tempo, noutro plano, desta vez o da macroeconomia, o estado de dependência, que foi acentuado com o golpe civil-militar de 1964, pesou sempre como força preponderante no Brasil, mesmo durante o aclamado governo do Partido dos Trabalhadores (2003-15).[ii]

Na contramão de tal preponderância, Roda gigante montou uma elaborada estrutura que encenava a dialética entre ordem e desordem, característica da dependência. Nela, centenas de objetos e materiais descartados – signos de vários ciclos de modernização acelerada – foram dispostos no solo, desde onde eram amarrados por cerca de duzentas e cinquenta cordas de diferentes cores e espessuras aos capitéis das colunas neoclássicas de um emblemático instituto cultural, a cuja feição e origem já voltarei.

Um esquema e uma tradição

Resumidos assim os traços básicos da instalação, o propósito aqui – para não desviar o debate da novidade de uma possível reviravolta no discurso das artes no Brasil – consiste em apresentar um breve esquema de tal construção e do seu funcionamento. E também indicar em termos de experiência estética como Roda gigante reabriu a tendência sintética e combativa de algumas das obras visuais dos anos 1960; tendência que constituiu o veio mais radical da tradição artística brasileira e propiciou a formação de uma nova síntese realista em resposta ao golpe civil-militar de 1964.[iii]

Quatro aspectos foram estrategicamente decisivos em Roda gigante, cada um composto de grande número de elementos. Em resumo, eles consistiram (1) na envergadura da instalação; (2) na sua implantação arquitetônica; (3) na natureza dos objetos distribuídos no solo; e, principalmente, (4) na complexa trama das cordas dada pelo cordame que conectava as peças do solo ao topo das colunas neoclássicas do saguão do edifício.

Quero mostrar que a relação entre esses quatro conjuntos de elementos era quase sempre descontínua e dissonante, quando não de contraste frontal.

Jonas devorado

O primeiro impacto de Roda gigante vinha do seu tamanho. Ao entrar no espaço da instalação, o visitante era como que devorado, tornando-se um item entre outros. Podia-se sugerir que a situação física recordava a lenda do episódio bíblico entre Jonas e a baleia, como narrativa do choque desproporcional entre o menor e o maior.

Porém, em Roda gigante, o visitante, ao confrontar a magnitude do ambiente e, diante desta, a sua própria disparidade, era de fato induzido a deixar de lado qualquer divagação e intuição introspectiva, para adotar um modo reflexivo no qual se investia de condição geral e objetiva.

Neste sentido, para não deixar dúvida sobre as implicações, o visitante deparava-se logo à entrada com alguns objetos no solo ao redor, como que acenando para ele em amarelo, enquanto outros irrompiam em verde, para não falar daqueles em azul…

Décor a caráter

O segundo aspecto decisivo correspondia à implantação arquitetônica. Site-specific, Roda gigante foi instalada num palacete eclético e suntuoso, precisamente característico da arquitetura oligárquica. O prédio (iniciado em 1927 e concluído em 1931), pertencente ao período da dita República Velha, constitui hoje invólucro exemplar para recordar o que todavia resta da ordem mercantil-colonial lusa no Atlântico Sul, configurada como formação social e política congenitamente atrofiada, sem outro fim que a produção de mercadorias.[iv] Nestes termos, gênero histórico e objetivo épico atuavam como premissas de Roda gigante, o que, por si, já bastava para destacar uma inflexão na linguagem visual brasileira, há muito desacostumada de sintetizar o real e tratar do país como formação histórica e totalidade.

O saguão principal, medindo aproximadamente trezentos e setenta metros quadrados por dez metros de altura, apresenta duas fileiras de colunas, de padrões supostamente coríntios. Inclui também revestimentos suntuosos e grandes vitrais franceses no teto, nos quais figuram alegorias de entidades tais como Finanças, Indústria, Troca etc.. Originalmente, estas deviam flutuar tal nuvens benfazejas – acima da cabeça do cliente –, posto que o prédio foi concebido para abrigar sede de banco – hoje convertida em centro cultural por um grupo financeiro multinacional de raízes ibéricas.[v] Particularidade, por sinal, que acrescentava um toque de memória colonial ao coquetel das primeiras impressões.

Fora da ordem

Em tal cena bizarra, propícia a devaneios por dinheiro, duzentas e cinquenta peças coletadas em ferros-velhos foram dispostas no solo. Constavam ferramentas variadas, peças de máquinas e toda sorte de objetos – alguns talvez potencialmente úteis, mas em desuso –, todos facilmente encontrados em zonas urbanas degradadas. Mas por que promover tal dissonância? Que significado poderia se achar no cotejo entre um suntuoso e ultraprotegido saguão neoclássico e a desordem da sucata e das coisas fora de uso?

O quarto elemento

O elo dialético entre os dois conjuntos antitéticos contrapostos era dado por um complexo de cordas que consistia no quarto elemento decisivo de Roda gigante e, principalmente, no sistema unificador da instalação. Era dado por feixes de cordas que cortavam o espaço diversamente, feito recurso aparentemente improvisado e em contraste com a retórica grandiosa e solene da colunata.

Quero apontar antes de tudo os traços objetivos e a origem sócio-histórica do complexo de cordas, tão dissonante em face da arquitetura suntuosa do saguão. Mais, o cordame logo arrebatava os olhos pela variedade e inventividade. Trazia cabos de diferentes cores, texturas e espessuras, estendidos de um ponto no topo das colunas a um objeto no piso, que servia de lastro para manter tensa e estendida cada corda.

Em termos de efeitos, a estrutura em mosaico, posta como obstáculo tátil e visual inevitável no caminho do visitante, alternando cordas e espaços vazios dados por linhas se entrecruzando em diferentes direções, fatiava incessantemente e de muitos modos todo ato de visão.

Vida severina

De onde vinha a surpreendente e intrincada construção estética apresentada pelo cordame? Ninguém precisava ir longe à cata dos motivos, como se requeria no caso dos capitéis coríntios da colunata. Era só sair do prédio do banco para deparar, na frente do centro cultural, à Praça da Alfândega, com o ajuntamento apinhado de barracas, tendas e carrinhos de comércio de rua. As cordas constituem material de uso corrente e diário desse comércio mambembe, para fixar as lonas plásticas que cobrem suas prateleiras e mostruários improvisados durante o dia, e para manter tudo isso embrulhado durante a noite.

O comércio de rua é basicamente feito por migrantes internos, principalmente antigos camponeses que fugiram da fome e da miséria em busca de empregos, moradia, equipamentos de saúde, escolas e benefícios sociais em áreas urbanas. Recentemente, a legião de imigrantes internos foi acrescida por outra, de imigrantes oriundos de outros países latino-americanos – todos expulsos por razões análogas de suas regiões nativas. A população vulnerável de retirantes e sobreviventes urbanos, que enfrenta nas ruas a precariedade das condições de trabalho e o acosso permanente de predadores sociais e tropas do Estado burguês, subsiste ameaçada noite e dia. Resta para cada um deles, vindo de onde vier, uma “vida severina”, “vida que é menos vivida que defendida”, segundo disse um poeta que, para tratar de fatos precisos e concretos, emprestava construções exatas da fala corrente. [vi]

Arquitetura severina

Assim nasceu também Roda gigante. Do modelo de resistência e luta diária veio a molécula construtiva da instalação. Expandida e projetada numa escala maior, processada mediante uma multiplicidade de cordas entrecruzadas, a mesma fórmula genética utilizada nas ruas foi aplicada para desvestir o cenário de luxo e fraude visual do interior do palacete, confrontando-o à verdade social e histórica.

Desse modo, as operações construtivas diárias do comércio ambulante, para além de diversificadas e multiplicadas, foram transplantadas para dentro do palacete onde vicejaram e proliferaram – esteticamente condensadas – como “formas objetivas”. Empresto tal conceito da crítica literária de Roberto Schwarz, para quem as “formas objetivas” compreendem “substância prático-histórica”, e assim condensam esteticamente o “ritmo geral da sociedade”.[vii]

Vestígios objetivos de “construção interrompida”

Nestes termos, a arquitetura de cordas adquiriu em Roda gigante valor de esquema visual ou diagrama da adversidade. Além disso, evocou tanto sintética quanto dialeticamente o signo e o caráter próprios da resistência popular no quadro da luta comum e coletiva da maioria.

A natureza dual [viii] da formação social em questão saltou assim à luz, como se por si, desvelada pelo contraste escancarado entre a colunata de farsa e a arquitetura improvisada e despojada, concebida para funcionar como ferramenta de sobrevivência – tal as vigas e lajes expostas, na arquitetura igualmente “severina”, de Paulo Mendes da Rocha.

E quanto à cena do solo? Detenhamo-nos sobre alguns exemplos dos itens reunidos: máquina de escrever, máquina de costura, polias, válvula, viga, corrente, roda, botijão, balde, pá, tijolos, sacos de cimento e itens de louça sanitária. E, além de instrumentos produtivos, acessórios pessoais e utensílios ligados à circulação e a serviços: pilhas de livros e jornais, mala, mochila, caixas, caixotes, pesos de ginástica, engradado, pacote sem destinatário, estatuetas de Branca de Neve e anões, bem como de animais variados, cão de guarda, tartaruga, e, não por acaso, uma taça comemorativa de alguma conquista futebolística etc.

Em suma, centenas de objetos de sucata e em desuso, dispostos lado a lado, evocavam – além de propósitos econômicos já sem esperança de valor – várias ondas de modernização cujos esforços datavam de distintos ciclos de produção e circulação, segundo a variedade de origens e temporalidades implicadas.

Todos, enfim, mostravam traços de “construção interrompida” – para emprestar o termo de um economista que fez época.[ix] Traziam vestígios também de planejamentos e razões articulados alhures, dada a disparidade intrínseca e gritante do conjunto. Assim, o esforço muitas vezes retomado ao longo da história do dito Estado nacional, mesmo se mediante ciclos dissociados, reapareceu em cena na instalação, desta vez, representado, sintetizado e com sentido crítico, para ser submetido a uma biópsia histórica do processo de reprodução do valor.

Espontaneidade

Para o olhar, contudo, nada ocorria e se dava sem passar pelo sistema de cordas, cuja função decisiva, presidindo toda sensação do visitante, era a de unificar simultaneamente numa trama única e inseparável todas as questões em jogo.

Em contraposição dialética às formas prevalentes no solo, que denotavam decrepitude, a delicada, sutil e instigante trama de cordas erguia-se alta como uma cortina, apesar dos espaços vazios, cortando a via do visitante. Desse modo, provocava-o, quisesse ou não, ao trabalho de ver. Ou, para ser exato, empurrava-o à oscilação entre ver e deixar de ver. Forçosamente confrontado pela teia de cordas que lhe fatiava o olhar, o visitante era compelido a todo instante a perceber novos campos visuais que emergiam enquanto ele ou ela percorriam o museu-labirinto da instalação, dado pelos tirantes e bens em desuso.

Na situação, o observador se defrontava com a espontaneidade sempre nascente e singular de sua própria experiência de ver. Atividade visual e reflexividade, ambas como trabalho vivo e em determinação recíproca, apareciam em contraste com a situação fóssil e a insuficiência, cristalizadas nos materiais descartados que circundavam os passos do visitante.

Analítica e salto crítico: a dialética da câmera na mão

Não por acaso, experiência similar, embora praticamente automática por conta do hábito, ocorre cotidianamente no trabalho do fotógrafo, de enquadrar e focar. Historicamente, a dialética entre ver e deixar de ver foi trazida ao acervo de técnicas e práticas da pintura moderna pelo método de Cézanne: construir módulos de pinceladas ao modo de tijolos em série, segundo procedimentos visuais analíticos correntemente incorporados à arte moderna como recurso chave desde o cubismo.

Só que nada havia em Roda gigante, salvo lapso, de próximo e propriamente equivalente nem ao manejo de Cézanne do pincel nem ao seu uso estratégico de um conjunto limitado de cores. Ao invés, os princípios e procedimentos axiais de Roda gigante – a saber, o projeto de materializar num recorte visual as contradições sociais, como também a sintonia combinada e estreita entre olhar e andar – pertencem antes ao cinema do que à pintura. Especialmente, a dependência do olhar ante o andar é bastante similar à experiência visual da câmera na mão.

Tais aspectos, e em particular a função narrativa decisiva desempenhada pela câmera na mão, convidavam à comparação com o filme Terra em transe (1967), de Glauber Rocha (1939-1981), que exerceu papel crucial no debate brasileiro – muito instigante e politicamente engajado – dos anos 1960.[x]

Entre não ser e ser outro

Em se tratando de temas e enredos, duas questões eram nevrálgicas em Terra em transe: uma dada pela revelação dos complôs, bloqueios políticos e pontos cegos sistêmicos inerentes às economias dependentes; enquanto a outra residia na oscilação do protagonista entre “não ser e ser outro”. Não por acaso, os últimos constituíram os termos utilizados pelo crítico de cinema Paulo Emilio Sales Gomes (1916-1977), alguns anos depois, em 1973, para resumir numa fórmula a complexa situação das culturas periféricas.

Destituídas da possibilidade de construir um sistema cultural autônomo e a partir de bases independentes , as culturas periféricas penam, como afirmou Paulo Emílio, para constituir suas próprias perspectivas – situadas como estão numa “dialética rarefeita” na qual a sensação breve de certeza e autonomia reside, como se nota, no ato negativo.[xi]

Do ponto de vista do Coro ao da câmera

Ao se observar a distribuição dos objetos em desuso na cena inferior da instalação, bem como a exuberância didática e demonstrativa da arquitetura de cordas, podia-se intuir que a instalação também compartilhava de preocupações similares, portanto convidava a um paralelo com a análise das patologias da dependência realizada em Terra em transe. Por isso, para desenvolver o paralelo com o filme, é indispensável distinguir, do ponto de vista do visitante, a função chave exercida pelas cordas, de despertar a experiência visual da descontinuidade perceptiva – decerto, um recurso decisivo na narrativa de ambas as obras.

Assim, em Terra em transe foi atribuída à câmera, em primeiro lugar, a função de demarcar a distância narrativa ante os pontos cegos e impasses inerentes às mazelas políticas e sociais. De modo similar, a câmera induzia o distanciamento ante as personagens e explicitava também o giro no vazio das suas ações – sem respaldo popular e ademais claramente incabíveis do ponto de vista coletivo.

Em suma, o papel de promover dialogicamente o efeito de distanciamento pertencia à câmera e não aos diálogos e discursos – que, com frequência, se limitavam a solilóquios. Além disso, também competia à câmera tecer a unificação reflexiva da narrativa e assegurar o diálogo com o espectador – propondo a este o olhar analítico que, combinado à reflexão, totalizava o conjunto dos recursos e procedimentos narrativos na forma de um mural épico e trágico. Assim a câmera exercia em Terra em transe função equivalente à do Coro, na tragédia grega.

Em Roda gigante, o impacto das cordas sobre o visitante era de gênero similar. Cabia ao cordame combinar duas funções narrativas cruciais: cortar o fluxo da percepção e ressaltar o distanciamento necessário – a cada momento – entre o observador e a imagem, que adquiria objetivação no seu enquadramento específico, como resultado circunstancial da caminhada do visitante.

Simultaneamente, era atribuição da cortina de cordas que provocava o visitante, interrompendo-o repetidamente, acionar sempre a ligação e instar à unificação reflexiva das imagens, isto é, induzir à montagem destas – tal como ocorre com tomadas ou planos cinematográficos, combinados fatia a fatia, como requisito para a experiência perceptiva do entorno como ambiente.

Visão épica: totalização e distanciamento

Analogamente ao que ocorria para o espectador de Terra em transe, o exercício visual analítico induzia o visitante em Roda gigante a totalizar os traços da cena histórica e social, posta direta e explicitamente como fratura aberta. Além disso, a reflexão correlata podia vislumbrar, desde o mezanino ou piso intermediário guarnecido de balaustrada, também uma imagem sintética das dissonâncias e intermitências do processo histórico como totalidade trágica.

Nestes termos, empatia e admiração pela resistência e inventividade severinas, somadas à perspectiva pessimista e a uma síntese trágica, tanto quanto em Terra em transe, nutriram a elaboração totalizadora de Roda gigante.

Desse modo, a modernização – como mito ou vírus – constituiu o objeto clínico dissecado pela instalação, que, com seus procedimentos, de descontinuidade e distanciamento, conferiu ar de ambiente laboratorial ao espaço originalmente de luxo e ostentação desmedidos. Laços de dependência, atando a secção inferior à secção superior, era tudo quanto restava – em última análise, numa leitura possível da trama de cordas.

*Luiz Renato Martins é professor-orientador dos PPG em História Econômica (FFLCH-USP) e Artes Visuais (ECA-USP); e autor, entre outros livros, de The Long Roots of Formalism in Brazil (Haymarket/ HMBS).

Referência

Carmela Gross & Luiz Renato Martins. Roda gigante. São Paulo, Editora WMF Martins Fontes/Editora Circuito, 2021, 98 páginas.

Lançamento do livro – Painéis de debate

Mesa 1 – 27 novembro 2021 (18h – 19:30)

34ª Bienal de São Paulo, 1º andar

Sessão presencial na obra Deposição com mediação e apresentação: Maria Hirszman; debatedores: Jacopo Crivelli Visconti, Marta Bogéa, Paulo Miyada e Ricardo Resende.

Mesa 2 – 07 dezembro 2021 (18h – 19:30)

Sessão virtual pelo canal You Tube da Editora WMF Martins Fontes com mediação e apresentação: Maria Hirszman; debatedores: Cauê Alves, Guilherme Wisnik, Luisa Duarte e Pedro Fiori Arantes.

Notas

[i] Carmela GROSS, Roda gigante, curadores: Paulo Miyada e André Severo (Porto Alegre, Farol Santander, 26.03 – 23.06).

[ii] Ver Francisco de Oliveira, O Ornitorrinco. In: Crítica à Razão Dualista/ O Ornitorrinco, prefácio de Roberto Schwarz, São Paulo: Boitempo Editorial, 2003, pp. 121-50.

[iii] Sobre o movimento de construção de um novo realismo, em resposta ao golpe de 1964, ver L. R. MARTINS, “Trees of Brazil”. In The Long Roots of Formalism in Brazil, ed.Juan Grigera, introd. Alex Potts, trad. by Renato Rezende, Chicago, Haymarket, 2019, pp. 73-113.

[iv] “Se vamos à essência da nossa formação, veremos que na realidade nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais tarde ouro e diamantes; depois, algodão, e em seguida café, para o comércio europeu. Nada mais que isto”. Cf. Caio PRADO Jr., Formação do Brasil contemporâneo: colônia, São Paulo, Brasiliense/ Publifolha, 2000, p. 20.

[v] O edifício serviu sucessivamente de sede para os bancos da Província, Nacional do Comércio, Sul Brasileiro e Meridional, antes de adquirir em 2001 a destinação atual, sob a denominação presente de Farol Santander.

[vi] João Cabral de MELO NETO, “Morte e Vida Severina/ Auto de Natal Pernambucano 1954-1955”. In: Obra Completa, volume único, ed. org. por Marly de Oliveira. Rio de Janeiro: Biblioteca Luso-Brasileira/ Nova Aguilar, 1999, p. 178. A frase citada encontra-se no ato: “cansado da viagem o retirante pensa interrompê-la por uns instantes e procurar trabalho ali onde se encontra – Desde que estou retirando/ só a morte vejo ativa,/ só a morte deparei/ e às vezes até festiva; só morte tem encontrado/ quem pensava encontrar vida,/ e o pouco que não foi morte/ foi de vida severina/ (aquela vida que é menos/ vivida que defendida,/ e é ainda mais severina/ para o homem que retira)”.

[vii] Cf. Roberto Schwarz, “Adequação nacional e originalidade crítica”. In: Sequências brasileiras: ensaios, São Paulo: Companhia das Letras, 1999, pp. 30-31; ver também, pp. 28-41. Para a origem da ideia de “forma objetiva” e do processo de tradução estética do “ritmo geral da sociedade” no romance brasileiro, ver Antonio CANDIDO, “Dialética da Malandragem”. In: O Discurso e a Cidade. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2004, pp. 28, 38.

[viii] Ver F. de Oliveira, Crítica à Razão Dualista/ O Ornitorrinco. Op. cit., pp. 25-119.

[ix] Ver Celso FURTADO, Brasil: a construção interrompida, São Paulo: Paz e Terra, 1992.

[x] Ver R. SCHWARZ, “Cultura e política: 1964-1969/ Alguns esquemas”. In: O pai de Família e outros estudos. São Paulo, Paz e Terra, 1992, pp. 61-92.

[xi] “Não somos europeus nem americanos do norte, mas destituídos de cultura original, nada nos é estrangeiro, pois tudo o é. A penosa construção de nós mesmos se desenvolve na dialética rarefeita entre o não ser e o ser outro”. Cf. Paulo Emílio Sales Gomes, “Cinema: Trajetória no Subdesenvolvimento”. In: Argumento/ Revista mensal de cultura, n. 1. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1973, p. 55.